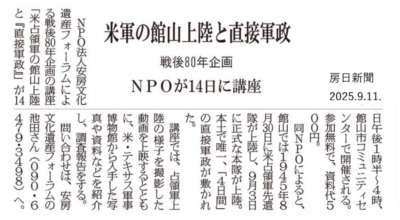

14日に戦後80年企画の講座

「米占領軍の館山上陸と『直接軍政』」

(房日新聞 2025.9.11.)

NPO法人安房文化遺産フォーラムによる戦後80年企画の講座「米占領軍の館山上陸と『直接軍政』」が14日午後1時半~4時、館山市コミュニティセンターで開催される。参加無料で、資料代500円。

同NPOによると、館山では1945年8月30日に米占領軍先遣隊が上陸し、9月3日に正式な本隊が上陸。本土で唯一、「4日間」の直接軍政が敷かれた。

講座では、占領軍上陸の様子を撮影した動画を上映するとともに、米・テキサス軍事博物館から入手した写真や資料などを紹介し、調査報告をする。

問い合わせは、安房文化遺産フォーラムの池田さん(090・6479・3498)へ。

文化財保存活用地域計画の作成スタート 館山

(房日新聞2024.8.30.付)

館山市内にある文化財の保存と活用に向け、同市教育委員会は市文化財保存活用地域計画の作成作業を始めた。第1回計画作成協議会を開催し、委員13人を委嘱した。2026年7月の文化庁認定を目指している。

文化財保護の方針や具体的な事業の実施計画など定める計画。県内では現在、9市の計画が文化庁認定を受けている。安房地域では鴨川市がすでに計画作成作業を進めている。

少子高齢化などを背景に、地域の貴重な文化財を後世に保存、伝えていく担い手の確保などが課題となる中、計画を通して地域の文化財への関心を高め、地域一体となって文化財の保存、活用を進めていこうという。

館山市には、小網寺の梵鐘や金銅密教法具(いずれも国指定重要文化財)、茂名の里芋祭(国指定重要無形民俗文化財)など国、県、市の指定文化財が101件、国、県の登録文化財が16件ある。計画ではこうした指定文化財だけでなく、未指定の文化財の把握なども進め、保存・活用につなげていく。

計画作成協議会は、学識経験者や文化財所有者、商工、観光、行政関係者らで構成。市役所であった初回の会議では、石井浩己教育長が各委員に委嘱状を交付し、計画作成への協力を求めた。

会長には、千葉経済大学教授の菅根幸裕氏、副会長にはNPO法人安房文化遺産フォーラム共同代表の池田恵美子氏を選出。その後、計画作成の目的や運営方法、今後のスケジュールについて話し合った。

今後、来年度までの2年間で5回の会議を開催し、26年3月に計画を完成させ、同年7月の文化庁認定を目指している。

また、計画に多様な意見を反映するため、市民や市にゆかりのある人を対象にアンケートも実施する。アンケートは専用フォーム=二次元コード=からか、市役所本館、市立博物館本館、市コミュニティセンターで配布しているアンケート用紙からも回答できる。期間は9月30日まで。

⇒ 館山市文化財保存活用地域計画

⇒ アンケートにご協力ください!

(9月30日まで)

▶ オンライン署名 ▶ 紙の署名簿PDF

安房南高等学校旧第一校舎(千葉県指定有形文化財)の

保存活用および国指定文化財への格上げの要望書

関東大震災の教訓をもとに、千葉県立安房高等女学校は技術の粋を集め、和洋折衷のすぐれた意匠を施し、1930年に建てられました。左右対称に大きく羽を広げた白鳥のように美しい姿は、女子教育の殿堂にふさわしいものでした。戦後は千葉県立安房南高等学校となり、国内外で活躍する卒業生を多く輩出しています。鉄筋造に作り変えられる時代に、保存された旧第一校舎(以下、木造校舎と略)は、1995年に千葉県指定有形文化財となりました。

ところが、2008年の学校統合により閉校となり、日常的に使用されなくなりました。少子高齢化が進む現代社会において、木造校舎は心の拠り所であり、地域住民の誇りを醸成し得る文化遺産です。安房地域の観光においても、重要景観建造物として魅力的なランドマークといえます。

そこでNPO法人安房文化遺産フォーラムが事務局を担い、2017年に「安房高等女学校木造校舎を愛する会」を発足しました。以来、千葉県教育委員会が主催する公開事業の企画運営をはじめ、館内の巡視や清掃、草刈りなどの環境整備に協力してきました。しかし閉校から15年を経た木造校舎は、塗装も剥げ、損傷が進んでいることを大変憂慮しています。

また、学校には明治期以降の貴重な教育資料も多く残されています。明治期以降、先駆的な女子教育が果たされてきたことや、混乱した戦時下や占領軍の直接軍政下における教育なども明らかになっています。教育実践の歴史的価値は高く、学校博物館としての活用も期待されます。

『千葉県文化財保存活用大綱』(以下、「大綱」と略)には、「県は、市町村と連携し、県として重要と認められる文化財については、県指定文化財に指定するよう取り組みます。また、国による国指定等への取組について、県及び市町村は、国と連携して取り組みます。市町村が国指定等を目指す場合においては、県は、国との連絡調整を行います」と明記されています。市・県・国と地域住民が一丸となって、文化遺産を未来に継承するために、国指定文化財への格上げを要望いたします。

▶ オンライン署名はこちらから。

⇒ 木造校舎の紹介動画やパンフレットはこちらからご覧ください。

かにた婦人の村チャリティ企画

現代国際巨匠絵画展

2023年11月11|13日(土日祝)

イオンタウン館山コミュニティホール

入場無料

婦人保護施設「かにた婦人の村」は売春防止法にもとづき、障害をもつ自活困難な女性を支援するため、1965年に開設されたコロニーです。来春、「困難な問題をかかえる女性の支援に関する法律」の施行に伴い、「女性自立支援施設」に変わります。

これに向け、今春より建て替え工事が始まりましたが、2015年の計画予算は諸物価高騰の折、大幅に見積額が値上がってしまいました。借入増額などを講じても、不足額は7,000万円を超えています。

そこで、2回目の寄付を募るとともに、チャリティ絵画展を企画しました。ピカソ、シャガール、東山魁夷、平山郁夫、藤田嗣治など、国内外の一流画家の作品(油彩・水彩・版画等)120余点を一堂に集めました。収益の一部は、かにた婦人の村への支援金となります。

期間中、スペインの若手画家ロレンス・ダネス画伯のサイン会を開催します。

かにた婦人の村の施設紹介や利用者作品の展示販売コーナー、利用者と職員による音楽演奏等も予定しています。

共催:NPO法人 安房文化遺産フォーラム

後援:房日新聞/館山市社会福祉協議会/館山商工会議所/医療法人社団慶勝会/医療法人社団花の谷クリニック/国連NGO新日本婦人の会館山支部

協力:ほるぷA&I

2023年8月 調査報告書

「明治期に渡米した房総アワビ漁師たちの源流

~小谷源之助・仲治郎兄弟と金澤屋の人びと」(第3集)

NPO法人安房文化遺産フォーラム 愛沢伸雄

(房総アワビ移民研究所 研究チーム)

目 次 ⇒ [全文:PDF]

1.アメリカの水産事情を調査する農商務省と官報 〔PDF-1〕

2.大日本水産会報にみるアメリカの水産情報 〔PDF-2〕

3.野田や井出、森たちと小谷兄弟、A.M.アーレン〔PDF-3〕

4.新聞にみるモントレーの住民たちの採鮑業規制要求〔PDF-4〕

5.ポイントロボスの採鮑業と鮑缶詰会社〔PDF-5〕

6.小谷兄弟を紹介した農商務省海外実業練習生・椎原廣男報告〔PDF-6〕

<付> 椎原廣男レポート

「米国に於ける本邦採鮑業者の状態并びに経営法に就いて」PDF-付〕

・2021(R3)年度:貸借対照表

・2020(R2)年度:貸借対照表

・2019(R1)年度:貸借対照表

・2018(H30)年度:貸借対照表

・2017(H29)年度:貸借対照表

・2016(H28)年度:貸借対照表

・2015(H27)年度:貸借対照表

・2014(H26)年度:貸借対照表

・2013(H25)年度:貸借対照表

<日本公民館学会 課題研究「平和学習と公民館」~地域から平和をつくる> 2021.12.5

⇒ 印刷用PDF ⇒ 簡略版PDF

「館山まるごと博物館」のピースツーリズム

-「平和の文化」を学び創造するまちづくり-

NPO法人安房文化遺産フォーラム 共同代表 池田恵美子

1.はじめに

1947年、文部省の公民館設置奨励を受けて設置された公民館設置促進中央連盟は、公民館活動の理念を示す「公民館の歌」の歌詞を全国公募した。全国から1,017件応募があり、川端康成をはじめとする厳正な審査会で、千葉県館山市の山口晋一先生の作品が選ばれた。

「明るい文化がうちたてられてゆくためにはどうしても公民館のような機関が必要だと思います。これが公民館の設立のための一つの推進力として役立てばなおさらの喜び」と語っており、今なお全国で歌われ続けている。

敗戦後の明るい未来へ向け、この歌が館山から誕生したことは私たち市民の誇りである。教員であった山口先生は、当NPO代表の愛沢伸雄氏と家も近く、生前には交流があったという。「公民館の歌」にこめられた精神は、後述する「平和の文化」と呼ぶにふさわしく、「館山まるごと博物館」の理念として継承されている。

2.逆さ地図の視点でエコミュージアム活動

南北逆さに地図を見ると、弧を描く日本列島の頂点に館山市は位置していることが分かる。古くから海とともに生き、海洋世界の人びとと交流し、共生してきた地である。いつもと違う逆さ地図の視点で足もとを見つめ直すと、今まで気づかなかった地域遺産が見えてくる。

海上交通の要衝であるとともに、支配権力の重要拠点でもあった。『南総里見八犬伝』のモデルとなった房総里見氏は、15世紀半ばから170年にわたって安房国を治め、水軍をもち多くの海城を築いた。江戸期には里見氏が改易されて直轄領となり、幕末には台場が置かれた。明治以降は東京湾要塞地帯とされ、1930年に館山海軍航空隊、1941年に館山海軍砲術学校、1944年に洲ノ埼海軍航空隊が開かれ、軍都となった。戦争末期には本土決戦に備えた防衛拠点や、陸海空の特攻基地も築かれ、敗戦直後には米占領軍による直接軍政が敷かれている。

狭い半島の先端に、戦争遺跡(戦跡と略)と城跡群が重層的に存在する。たとえば里見氏館山城跡は、戦時下に頂上が削られて砲台が築かれており、現在の城山公園では城郭遺構と戦跡の両方を見ることができる。

1970年代、地域全体を屋根のない博物館ととらえる「エコミュージアム」の考え方がフランスから提唱された。市民が主体となって、調査・展示・保全活動を通して、地域を発展させるまちづくり手法である。

館山では、1990年代から戦跡と城跡の保存運動が息長く展開され、文化財化を実らせた。国内外でもエコミュージアムに取り組む自治体は多いが、館山のように市民の文化財保存運動から展開されている事例は珍しいと、高い評価を得ている。

3.文化遺産を守る市民運動

1989年、高校世界史の愛沢伸雄教諭が地域教材を用いた平和学習を実践するために、戦跡の調査活動に取り組んだ。これが契機となり、公民館講座やフィールドワーク、「学徒動員50年」「戦後50年」の平和展やメディア報道などを通じて戦跡は広く知られるようになり、2001年に地区公民館で【戦跡保存調査サークル】が発足した。

こうした流れを受けて館山市は、「平和・学習拠点形成によるまちづくりの推進に関する調査研究」をおこなった。市内の戦跡は47確認され、下表のような高い評価が判明し、戦跡の活用を位置づけた館山市の目標像として「地域まるごとオープンエアーミュージアム館山歴史公園都市」構想を掲げた。なかでも代表的な「館山海軍航空隊赤山地下壕跡」は市有地にあったため、平和学習拠点として整備して2004年に一般公開が始まり、翌05年に館山市指定史跡となった。

一方、里見氏稲村城跡は市道計画により破壊寸前となり、戦跡と同時期に並行して市民の保存運動が展開された。1996年に【里見氏稲村城跡を保存する会】が発足し、城跡めぐりや古道ウォーキング、講演会やシンポジウムなどの文化活動を通じて市民の関心を高めていった。全国から1万筆の署名も寄せられ、2005年に市道計画は凍結し、2012年に南房総市の岡本城跡とともに里見氏城跡群として国史跡に指定された。

長きにわたる2つの活動を導いてきた愛沢氏が代表となり、2004年に【NPO法人南房総文化財・戦跡保存活用フォーラム】(後に安房文化遺産フォーラムと改称)が設立された。戦跡や城跡をはじめ魅力的な自然・歴史文化遺産を「館山まるごと博物館」と呼び、スタディツアーガイドなどの教育支援や多様なまちづくり活動を行っている。

4.「平和の文化」を学ぶ館山の旅

21世紀を迎えるにあたり、ユネスコの提唱を受けて国連は 2000 年を「平和の文化国際年」と宣言し、2001~2010 年を「世界の子どもたちのための平和と非暴力の文化国際 10 年」と定めた。「平和の文化 Culture of Peace」 とは、対立が起きたとき、あらゆる生命を傷つけることなく、暴力によらず対話によって解決していこうとする価値観や行動様式と定義される。

世界中に「平和の文化」を広めようとした矢先の2001 年 9 月 11 日、アメリカ同時多発テロ事件が起きに、「平和の文化」は風前の灯火となってしまった。これを憂いた元ユネスコ平和の文化局長のD.アダムスは、2004年に来日し、「平和の文化」を社会に実現するためには平和産業の創出が急務であり、それは〝ピースツーリズム〟であると訴求した。奇しくも同年、赤山地下壕が公開されてNPO法人を立ち上げた私たちは、この理念に賛同し、活動の柱とした。

安房地域には戦跡だけではなく、「平和の文化」を学ぶ教材が多い。たとえば、江戸期に建立された平和祈願のハングル「四面石塔」(千葉県指定有形文化財)や、清国遭難船を救助した記念の「日中友好」の碑などもある。また、本土決戦に備えて花作り禁止令が出された戦争末期に、命がけで花の種苗を守った農民のおかげで、現在の〝花の房総〟につながっているという逸話がある。関東大震災直後に各地で朝鮮人虐殺事件が起きた際、安房郡長は「朝鮮人を怖れるのは房州人の恥、朝鮮人を保護せよ」と指示し、忌まわしい事件は起きなかったという記録もある。戦時下で苦しんだ女性たちを供養するために建てられた「名も無き女の碑」や「噫従軍慰安婦」の碑もある。

市民の力で文化財を保存することは「平和の文化」といえるが、「館山まるごと博物館」では戦跡というモノだけに限らず、こうしたエピソードを掘り起こし語り継ぐことで、「平和の文化」を多面的に学ぶことができる。

5.平和学習プログラム

「館山まるごと博物館」のスタディツアーガイドは、基本的に10名以上の団体で引き受けている。館山の平和学習は、加害と被害の両面から戦争を俯瞰できることも特徴のひとつである。しかし、沖縄・広島・長崎とは異なり、ただ戦跡を見学しただけではその歴史背景を理解することは困難である。

そこで平和学習プログラムとして、約1時間の座学をテキスト付きで提供している。見学は20人程度のグループ毎にガイドがつき、参加費は一人あたり1,500円である。座学ではパワーポイントを用いて、真珠湾と館山湾、沖縄県と千葉県、米軍の本土侵攻計画「コロネット作戦」と大本営の本土決戦防衛計画などの地図をそれぞれ比較しながら、世界戦略上に位置づけられた館山の役割を地政学的に紹介している。

房総の沖合で3つのプレートがぶつかり合う影響から、館山は日本で一番隆起しているといわれる。湾岸部の市街地が99%壊滅した関東大震災から7年後、干潟になった館山湾を埋め立てて館山海軍航空隊が開かれた。狭い航空隊は通称「陸の空母」と呼ばれ、艦上攻撃機のパイロットや落下傘部隊の養成がおこなわれた。

その南側に位置する標高60mの赤山内部には、網の目状に2km近く掘られた巨大な地下壕がある。ほとんど資料がなく、作られた時期は不明である。市教委の文化財看板には「終戦が差し迫った1944年より後に建設されたのではないか」と書かれているが、昭和一桁生まれの周辺住民は「日米開戦前から掘り始められていた」と証言している。

壕内の壁面は凝灰岩質砂岩で、鮮やかな地層や断層が美しい模様を描いている。平和学習だけでなく、総合学習の教材としても人気が高い。大部分が素掘りで、均等な力加減で掘られたツルハシ痕がくっきりと残っている。発電室の壁や天井は、岩盤の上に金網を張ってコンクリートを塗り、崩落防止が施されている。はたして戦争末期の混乱時期に、こんなに丁寧な作業ができるものだろうか。壊滅した震災後の地質調査をしたうえで場所を選定し、かなり早い段階から専門部隊によって秘密裏に掘られたモデル的な地下壕でないかと推察される。

1945年9月3日に米占領軍3,500名が館山に上陸し、本土唯一「4日間」の直接軍政が敷かれた。敗戦後の日本の占領政策を考えるための試金石だった可能性が高く、赤山地下壕内には「USA」と書かれた朱文字を見ることができる。近年、米国テキサス軍事博物館から入手した資料のなかに、館山に上陸した米占領軍司令官の報告書があった。そこには、「完全な地下海軍航空司令所が館山海軍航空基地で発見され、完全な信号や電源、ほかの様々な装備が含まれていた」と記され、赤山地下壕が完ぺきな状態で存在していたことがわかる。単なる防空壕ではなく、館山海軍航空隊の管制機能をもつ航空要塞的な地下施設であったことが示唆される。

基本コースでは、赤山地下壕内の約250mを往復して見学し、所要は1時間弱。ほかにも徒歩10分のところにある掩体壕をはじめ、団体の希望に応じて多様なオプショナルコースを組んでいる。歩いて渡れる無人島「沖ノ島」の環境学習、貝磨きアクセサリー作り体験、青木繁「海の幸」ゆかりの漁村めぐりや文化財木造校舎の見学、海岸段丘や200万年前の海底地滑り地層などを組み合わせることもできる。「館山まるごと博物館」は、総合学習の宝庫である。

6.市民協働のまちづくり

「館山まるごと博物館」活動では、【NPO法人安房文化遺産フォーラム】がコーディネーター役となって多様な団体が協働を図り、市民が主役となるまちづくりを進めている。

たとえば、館山市南端の布良(めら)という漁村は少子高齢化が深刻になり、小学校の統廃合問題を機に地域活性化への期待が高まった。そこで、地区コミュニティ委員会と当NPOが連携し、【青木繁「海の幸」誕生の家と記念碑を保存する会】を立ち上げた。1904年に画家の青木繁が滞在し、重要文化財『海の幸』を描いた「小谷家住宅」を館山市指定有形文化財とし、全国の著名な画家らとともに約4,000万円の保存基金を募った。半解体の修復を経て、青木繁「海の幸」記念館として2016年から公開を始め、当主と会員により運営している。

千葉県指定有形文化財である県立安房南高校第一校舎は、関東大震災後の1930年に建立されたが、2008年に県立安房高校との統合により女子教育の歴史は終わり、校舎は使用されなくなった。文化財の劣化を心配した元教員や卒業生らは、広く市民に呼びかけて【安房高等女学校木造校舎を愛する会】を立ち上げた。草刈りや掃除などの保全活動をしながら、県教委の公開事業に協力するとともに、校舎に残された資料を整理している。

また、明治期より渡米した南房総のアワビ漁師たちは、寒流のモントレー湾域で器械式潜水具を導入してアワビ漁に成功し、市民権を得ていたが、戦争によりその歴史は幕を閉じた。この史実を両国の市民が調査研究し、歴史を共有する日米交流が2005年より始まった。2018年に移民のリーダー旧宅を解体することになり、遺族の許可を得て襖の裏張りを丁寧に剥がしたところ、明治期の書簡や商売の勘定書など大量の断簡文書が見つかった。そこで【房総アワビ移民研究所】を立ち上げ、古文書講座の参加者や専門家に調査協力を呼びかけた。紙質や筆跡ごとに分類していた矢先、「令和元年房総半島台風」の直撃を受け、保管していた建物は全壊してしまった。水損資料を1枚ずつ回収し、再生作業を経て原状回復した後に、くずし字の解読・内容の精査等を進め、500枚を超える目録整理まで完了した。これにより、渡米の背景ともいえる明治初期の水産ネットワークなどが明らかになりつつある。

いずれの活動も当NPOが事務局を担い、それぞれの市民が得意分野を活かせるよう工夫しながら活動を展開している。と同時に歴史をひもとくと、青木繁が来訪した日露戦争の年であり布良は重要な軍事拠点であった。戦時下の安房高女は沖縄の「ひめゆり部隊」のような看護実習があったり、学校工場とされたりしていた。渡米アワビ漁師たちは日米開戦後に強制収容所に移送され、本土侵攻計画「コロネット作戦」のために房総の情報収集に協力させられていた。こうして多岐にわたる有形無形の文化遺産が様々に結びつき、面的なエコミュージアムを横糸とし、「平和の文化」を縦糸として、市民が主役の「館山まるごと博物館」のまちづくりを織り続けている。

7.高校生から広がった国際協力の輪

戦跡を活用した平和学習を、愛沢氏がはじめに実践したのは安房南高校であった。女生徒たちは自分たちにできる平和活動を模索し、市内の婦人保護施設「かにた婦人の村」でボランティア活動を始めた。

その縁から、ウガンダ共和国の【NGOウガンダ意識向上協会】のスチュアート・センパラ代表を紹介された。内戦が終わったばかりのウガンダでは、女性や子どもたちが不遇な状態にあった。これを知った安房南高校の生徒会は、1994年から支援活動に取り組んで友情を育み、2000年には「AWA-MINAMI(安房南)洋裁学校」と命名された職業訓練施設がウガンダに開かれた。

2008年の高校統合に伴い、活動は安房南高校から安房高校JRC(青少年赤十字)部へと移行したが、2012年に廃部となり、バトンは私立安房西高校JRC部へ継承された。27年目を迎え、3校にわたるウガンダ支援交流は今なお続いている。

2005年から【安房・平和の美術展実行委員会】が賛同し、チャリティ基金が支援に加わった。2018年には喫茶店オーナーの発案で、毎年10月を【ウガンダコーヒー月間】とする支援キャンペーンが始まり、呼びかけに応じた安房地域の25店舗が協賛している。

高校生から始まった「平和の文化」の創造は、地域や国境を越えて広がっている。

-312x400.jpg)