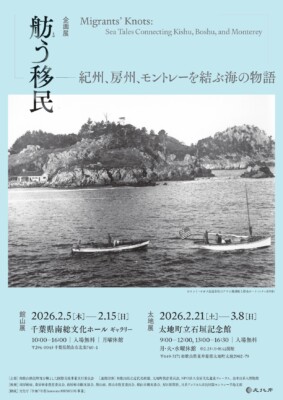

渡米移民の研究成果報告 安房、和歌山の関係者ら 館山でシンポジウム

(房日新聞 2026.2.14.付)

-283x400.jpg)

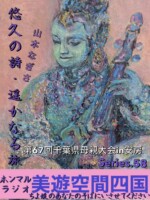

日本から米国に渡った移民やそれを巡る美術についてのシンポジウム「移民がつなぐ太平洋まるごと博物館~紀州と房州とカリフォルニア~」が11日、南総文化ホールで開催された。共同で調査研究を進めてきた安房地域、和歌山県の関係者らが、研究成果を発表。180人が来場し、耳を傾けた。

移民が盛んだった和歌山県の県立近代美術館を中核に、米国の全米日系人博物館などが参画する「和歌山移民研究を軸とした国際交流事業実行委員会」の取り組み。

米・モントレーに渡った房州のアワビ漁師にも昨年からスポットを当てており、地元で調査をしているNPO法人安房文化遺産フォーラムも活動に参画。昨秋には安房、和歌山、モントレーの3地域をめぐって合同調査を実施しており、今回はこれまでの調査研究の成果について、関係者らが報告した。 続きを読む »»

奥村一郎

和歌山県立近代美術館 教育普及課長

(房日新聞 2026.2.8.)-400x383.png)

和歌山県(紀州)と千葉県(房州)には、今でも同じ地名が数多く残っています。西の紀伊半島から東の房総半島へ、陸路が基本となった現代では互いに遠く感じられるものの、黒潮がつなぐ海路は、古くから両地を文化的にも経済的にも結びつけてきました。

和歌山県は「移民県」と呼ばれ、多くの人びとがアメリカやオーストラリアなどへ出稼ぎした歴史があります。明治期から大正期にかけて、南紀州を中心とする和歌山県人が海を越えたころ、千葉県安房地域からもカリフォルニア州モントレー地域に渡った人びとがいました。 続きを読む »»

⇒ 印刷用PDF(NPOだより No.120)

シンポジウム 2/11(水祝)13:30~

「移民がつなぐ太平洋まるごと博物館」

展覧会 2/5(木)~15(日)

「舫う移民-紀州、房州、モントレーが結ぶ海の物語」

和歌山と千葉安房の歴史教育交流会

2/21(土)13:30-15:30 <ハイブリッド方式>

(房日新聞 2026.1.13.付)-274x400.png)

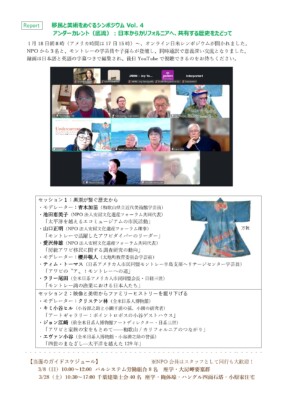

明治時代に日本から米国に渡った移民に関する調査の一環で、18日午前8時~11時半にシンポジウムがオンラインで開かれる。研究に加わるNPO法人安房文化遺産フォーラム(館山市)のメンバーらも登壇予定で、参加を呼び掛けている。無料。

移民が盛んだった和歌山県の県立近代美術館と、姉妹館である米国の全米日系人博物館が中心になって進めている「和歌山移民研究を軸とした国際交流事業」の一環。2022年から続けられており、昨年からは房州から米国に渡ったアワビ漁師にもスポットを当て、地元で調査をしている同NPOも参画している。

シンポジウムは、「日本からカリフォルニアまで共通の歴史を辿る」をテーマに、研究者、学芸員、映像作家、移民の子孫たちが登壇し、トークセッションを繰り広げる。日英同時通訳付き。Zoomを使用して参加する。開催概要から申し込みが必要。

問い合わせは、同NPOの池田さん(090・6479・3498)へ。

⇒ 資料冊子

2026年

1月18日(日)8:00~11:30〔日本時間〕

1月17日(土)15:00~18:30〔米国CF時間〕

*日英同時通訳付きライブ配信

*参加費無料 ⇒ Zoom要申込(JANM)

日本とカリフォルニアの海岸地帯をつなぐ黒潮。その潮の流れをたどると、移民、産業、アートや文化にまたがる相互に関係し合う歴史が浮かび上がってきます。とりわけ、多くが水産業に従事していた和歌山と千葉からの初期の移民は、その仕事を続けることのできたカリフォルニアのモントレーやセントラルコーストを、第二の故郷としました。物理的な距離はあっても、さまざまな形でつながりは続いていったのです。このプログラムでは、研究者、学芸員、映像作家、移民の子孫らが、それらの場所の興味深いつながりを明らかにしていきます。

本事業は、「令和7年度文化庁Innovate MUSEUM」の補助を受け、和歌山県立近代美術館の姉妹館である全米日系人博物館と共催いたします。

<テーマ>

底流:日本からカリフォルニアまで共通の歴史を辿る

<スケジュール>

▶ オープニング/主催者挨拶 8:00〜8:20

・概要説明:奥村一郎(和歌山県立近代美術館)

▶ セッション18:20〜9:45

「黒潮が繋ぐ歴史から(仮題)」

・司会:青木加苗(和歌山県立近代美術館)

・司会:櫻井敬人(太地町歴史資料室)

・講演1 池田恵美子(NPO法人安房文化遺産フォーラム共同代表)

・講演2 山口正明(NPO法人安房文化遺産フォーラム理事)

・講演3 愛沢伸雄(NPO法人安房文化遺産フォーラム共同代表)

・講演4 ティム・トーマス(日系アメリカ人市民同盟JACLモントレー)

・講演5ラリー・オダ(日系アメリカ人市民同盟JACLモントレー)

・質疑応答

▷ 休憩 9:45〜9:55

▶ セッション2 10:00〜11:15

「パーソナルな繋がりを辿って〜ロサンゼルス、モントレー、和歌山、千葉(仮題)」

・司会 クリステン・ハヤシ(全米日系人博物館)

・講演6 キミ・コダニ・ヒル(小谷源之助の孫/小圃千浦研究者)

・講演7 ジョン・エサキ(前全米日系人博物館)

・講演8 エヴァン・コダニ(小谷源之助の曾孫/全米日系人博物館)

・質疑応答

▷ 最終質疑応答および全体討議 11:15~11:30

このプログラムは、2025年度文化庁の助成事業として、和歌山県立近代美術館が運営する「和歌山における移民研究に関する国際交流プログラム実行委員会」が主催し、NPO法人安房文化遺産フォーラム、和歌山県太地町教育委員会、全米日系人博物館(JANM)が連携しています。

【関連事業】⇒ 詳細はこちら

*シンポジウム「太平洋まるごと博物館~紀州と房州とカリフォルニア」

2026.2.11(水祝)13:30~16:00 千葉県南総文化ホール

*展覧会「舫う移民――紀州と房州とモントレー」

2026.2.5(木)~ 15(日)千葉県南総文化ホール ギャラリー

「大神宮の森」を未来に 活動団体の代表者が館山市に書籍を寄贈

(房日新聞 2026.1.7付)

館山市大神宮にある豊かな森を未来につなぐため「安房大神宮の森コモンプロジェクト」の活動を展開する、一般社団法人地球守・有機土木協会代表理事の高田宏臣さん(56)が、同プロジェクトを紹介している二つの新刊本を館山市に寄贈した。 続きを読む »»

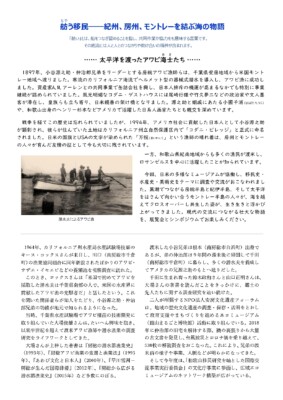

明治期より太平洋をわたり、冷たい海で器械式潜水を導入し活躍したアワビ海士と、画家らのつむぐ物語に耳を傾けよう。

⇒ チラシ印刷用PDF

【シンポジウム】

移民がつなぐ太平洋まるごと博物館

~紀州と房州とカリフォルニア~

2026.2.11(水祝)13:30~16:00

南総文化ホール 小ホール(館山市北条740-1)

参加無料・13:00開場 続きを読む »»

インターネットラジオで、第67回千葉県母親大会 in安房 のレポートがオンエアされました。以下のリンクを開き、「▷ 番組を聴く」をクリックすると視聴できます。

【美遊空間】

・ちよ媛の、あなたのそばに・・・居させてくださいいn

(第1652回収録)

・山本なぎさの『悠久の詩・遙かなる旅 』

(Series.58)

.

続きを読む »»

運動の輪広げよう

千葉・館山で母親大会

(しんぶん赤旗 2025.11.18.付)-225x400.jpg)

第67回千葉県母親大会が 9日、千葉県館山市内で開催されました(同実行委員会主催)。第31回安房地域母親大会と共催で、県、安房地域4市町の後援と多くの地域・団体からの参道を得て、500人余りが参加しました。

日本原水爆被害者団体協議会の児玉三智子さ事務局次長は、7歳の時に広島市内で被爆した体験を語り、「核兵器を作るのも使うのも、なくすことができるのも私たち人間です」と訴えました。

地元出身の、せんぼんよしこ監督の映画『赤い鯨と白い蛇』を上映。戦時中に館山湾で訓練する日本海軍の特殊潜航艇を赤い鯨、家の守り神を白い蛇に見立てて、生命や平和を大切にしようというメッセージに参加者は共感しました。 続きを読む »»

-283x400.jpg)

-400x383.png)

_page-0001-283x400.jpg)

-274x400.png)

-225x400.jpg)