洋画家・青木繁が重文「海の幸」描く

小谷家修復が完成、ノーベル賞・大村さん支援、29日オープン記念館に

(毎日新聞2016.4.25付)‥⇒印刷用PDF

明治期の洋画家で28歳で早世した青木繁(1882〜1911年)が112年前、代表作「海の幸」を描いた館山市布良(めら)の小谷家住宅が2年がかりで修復され、29日から「海の幸記念館」として一般公開される。24日には、住宅の保存に尽力したノーベル医学生理学賞受賞者、大村智さん(80)らゆかりの人が集まって記念式典が開かれ、日本絵画界に大きな足跡を残した青木に改めて思いをはせた。

青木は東京美術学校(現東京芸大)を卒業したばかりの1904年、画家仲間の坂本繁二郎、恋人の福田たねらと4人で館山を写生旅行で訪れ、漁船を多く抱えた名家・小谷家に約50日間滞在した。

その間に描いた「海の幸」は、2列に並んだ10人の裸の男たちがモリで刺したサメを担いで行進する姿を描いた作品。ダイナミックな構図は生命力にあふれ、国の重要文化財に指定されている。

住宅は1889年の布良地区の大火後に建てられ、120年を超える歳月で老朽化が進んでいた。だが、小谷家の人たちが住居として使っていたため修復工事は容易でなく、資金的な問題もあった。

住宅の保存運動が始まったのは8年前。全国の画家や研究者で作り、現在は大村さんが理事長の「青木繁『海の幸』会」と、文化財の保存に努める地元のNPO法人「安房文化遺産フォーラム」が中心となって組織した「青木繁『海の幸』誕生の家と記念碑を保存する会」(愛沢伸雄事務局長)が、小谷家や館山市に働きかけ、県内外で支援を呼びかけてきた。

2年前から始まった工事では、屋根や外壁が修理され、内部も見学しやすいよう整備された。費用は約2800万円。2009年に住宅を市の文化財に指定した館山市が約560万円を予算化し、残りを「ふるさと納税」などでまかなった。大村さんも個人として2度にわたり計500万円を「ふるさと納税」の形で寄付している。

小谷家の当主の福哲(ふくあき)さん(65)は「布良の子供たちに誇りと元気を伝えていきたい」と話し、家の中を案内された大村さんは「ここで絵が生まれたのかと感無量な気分だ。大勢の皆さんと喜びを分かち合いたい」と感激した面持ちだった。

【中島章隆】

小谷家「海の幸記念館」開館

ノーベル賞・大村さんも祝福

(読売新聞2016.4.25付)‥⇒印刷用PDF

明治の洋画家青木繁(1882〜1911年)が「海の幸」を描いた館山市布良の小谷家住宅の保存修復が完成し、24日、開館式が行われた。保存運動の後ろ盾となったノーベル生理学・医学賞受賞者の大村智さん(80)も駆けつけた。29日から「青木繁『海の幸』記念館」として公開される。

小谷家住宅は、日本洋画史の傑作とされる「海の幸」の誕生の家、また安房地域の漁家を代表する建造物として市の文化財に指定されている。老朽化が進んだため保存運動が起こり、大村さんが理事長を務める全国の画家らのNPO「青木繁『海の幸』会」が支援、一昨年春から修復工事が行われた。

修復された建物は木造平屋の約100平方メートルで、青木や小谷家の資料などを展示。「海の幸」制作中の青木を描いた恋人の福田たねの水彩画「青木繁 海ノ幸制作中に追思」の実物が、所蔵している子孫から貸与され、大型連休限定で公開されることになった。

テープカットや記念植樹をした大村さんは「オープンの喜びを分かち合い、芸術文化の発展に寄与することを願う。地域は経済と文化活動が相まって豊かな生活になる」と語った。近くで祝賀会が開かれ、関係者や住民ら約300人が出席した。

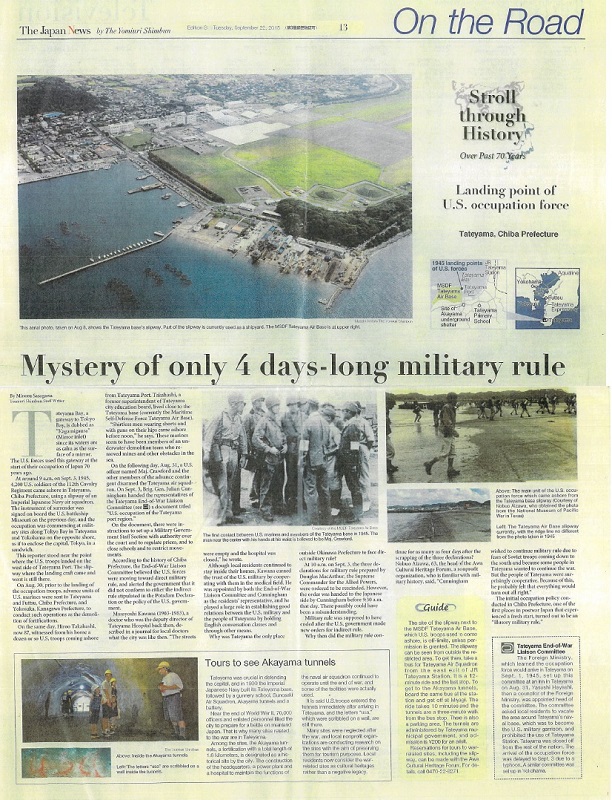

Landing point of U.S.occupation force Tateyama, Chiba Pre.

Mystery of only 4 days-long military rule

(The Japan News by The Yomiuri Shimbun ~sep.22.2015)

⇒ 日本:読売新聞 2015.9.4.付

⇒印刷用PDF①〜④

【寄稿】青木繁の絵画を布良の小谷家から考察する

〜未発表スケッチを中心に〜

①布良の小谷家と青木繁

愛沢伸雄(NPO法人安房文化遺産フォーラム代表)

(房日新聞2016.4.1付)

画家青木繁代用作描く小谷家住宅、修復終え公開へ

(東京新聞2016.4.22付)‥⇒印刷用PDF

明治期の画家青木繁が滞在し、代表作「海の幸」を描いた館山市布良(めら)の小谷家住宅(市指定有形文化財)が、2年間の修復を終え、24日に式典を開く。住宅の存続に協力した、ノーベル医学生理学賞受賞者の大村智さん(80)も出席する予定。一般公開は29日から。(北浜修)

小谷家住宅は平屋建て(約百平方メートル)。小谷家は江戸時代から戦前まで、布良の有力な漁家だった。経緯は不明だが、青木は一九〇四(明治三十七)年夏、知人らと二カ月ほど滞在。この間、海岸を行く漁師らを描いた日本絵画史の傑作「海の幸」を残した。

住宅は築約百二十年が経過し、老朽化。館山市と、現在の当主小谷福哲(ふくあき)さん(65)、地元団体の青木繁誕生の家と記念碑を保存する会(館山市)、全国の美術家らでつくるNPO法人青木繁「海の幸」会(川崎市)の四者が、存続へ動いてきた。

大村さんは美術に造詣が深いことでも知られ、「海の幸」会の理事長。個人としても、ふるさと納税で計五百万円を館山市へ寄付するなど協力してきた。

市によると、小谷家住宅(別棟の管理棟はのぞく)の修復は総事業費約二千八百万円。市の指定文化財保存修理事業補助金や、ふるさと納税を利用した小谷家住宅保存活用支援事業補助金などが充てられた。

二〇一四年度から二年間の修復を経て、青木繁「海の幸」記念館として一般公開する。青木が滞在した部屋があるほか、青木に関連する写真や資料などを展示する。管理運営は「保存する会」や地元住民らが行う。同会事務局長で、NPO法人安房文化遺産フォラーム(館山市)代表の愛沢伸雄さん(64)は「地域の活性化につなげたい」と話す。

公開に先立ち関係者が二十四日、式典を開いてテープカットや記念植樹する。大村さんも出席する予定。近くの小学校で祝賀会も催す。小谷さんは「多くの方の協力をいただき、ここまで来られた。若い世代が訪れて、青木繁が滞在した家の雰囲気や明治の人の生きざまを感じてほしい」と話している。

一般公開は二十九日から。大型連休中は五月八日まで毎日。その後は土日のみ。午前十時〜午後四時。入館料は二百円(小中高生は百円)。問い合わせは、安房文化遺産フォーラム=電0470(22)8271。

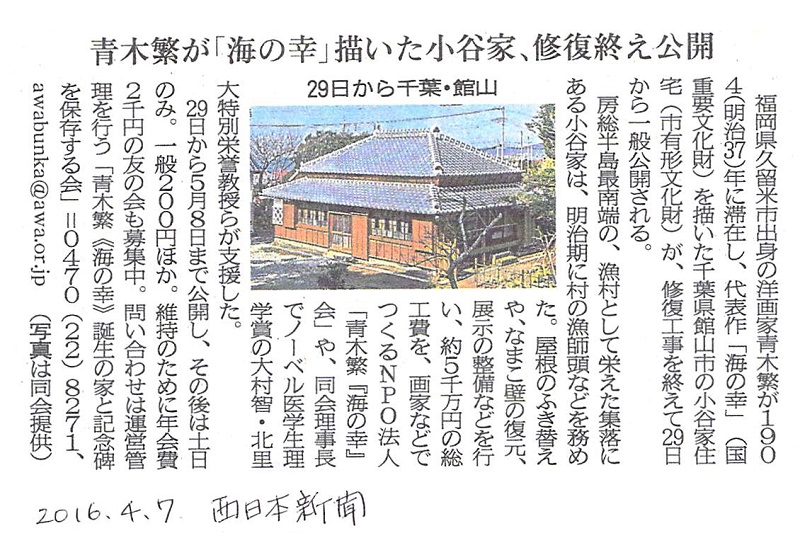

青木繁が「海の幸」描いた小谷家、修復終え公開

29日から千葉・館山

(西日本新聞2016.4.7付)‥⇒印刷用PDF

福岡県久留米市出身の洋画家青木繁が1904(明治37)年に滞在し、代表作「海の幸」(国重要文化財)を描いた千葉県館山市の小谷家住宅(市有形文化財)が、修復工事を終えて29日から一般公開される。

房総半島最南端の、漁村として栄えた集落にある小谷家は、明治期に村の漁師頭などを務めた。屋根の吹き替えやなまこ壁の復元、展示の整備などを行い、約5千万円の総工費を、画家などでつくるNPO法人「青木繁『海の幸』会や、同会理事長でノーベル医学生理学賞の大村智・北里大特別名誉教授らが支援した。

29日から5月8日まで公開し、その後は土日のみ。一般200円ほか。維持のために年会費2千円の友の会も募集中。問い合わせは運営管理を行う「青木繁≪海の幸≫誕生の家と記念碑を保存する会」=0470(22)8271、awabunka@awa.or.jp

韓国財団がブロンズレリーフ寄贈

「海の幸」制作の小谷家に

(房日新聞2016.4.5付)‥⇒印刷用PDF

青木繁の代表作「海の幸」制作の地で、修復作業を終えて今月下旬に公開予定の小谷家住宅=館山市布良=に、海の幸を原寸大に彫刻した「刻画・海の幸」のブロンズレリーフが寄贈された。

館山美術会顧問の彫刻家・船田正廣氏が制作した塑像を、同氏と親交がある河正雄氏が理事長を務める韓国財団法人「秀林文化財団」が5枚のブロンズレリーフにした。

戦後70周年、日韓国交正常化50周年を記念した取り組みで、韓国国内3か所に加え、小谷家住宅と福岡県久留米市の青木繁の旧居の計5か所に寄贈し、日韓交流の架け橋とした。

レリーフは、すでに小谷家住宅に設置され、先月に除幕式が行われた。なお、同住宅は24日にオープニングセレモニーがあり、29日から一般公開される。

【写真説明】小谷家に設置されたブロンズレリーフと船田氏

「海の幸レリーフ除幕、小谷家住宅で

館山の彫刻家「足跡残せる」

(房日新聞2016.3.14付)‥⇒印刷用PDF

明治の洋画家青木繁(1882〜1911年)が「海の幸」を描いた館山市布良の小谷家住宅(市有形文化財)で13日、「海の幸」のブロンズレリーフの除幕式が行われた。同住宅の保存へ向けた修復が完了し、公開されるのに合わせ、美術愛好家が寄贈した。

「海の幸」は青木の代表作で、国の重要文化財。ブロンズは絵と同じ大きさで、石製台座にはめ込まれており、屋外に設置された。ブロンズの基になった塑像は、彫刻家の船田正廣さん(78)(館山市北条)が「刻画・海の幸」として2004年に制作。これを見た韓国光州市立美術館名誉館長の河正雄さん(76)(埼玉県川口市在住)がブロンズにすることを申し出た。出来上がった5枚は、日韓美術交流のため3枚が韓国に渡り、青木の出身地の福岡県久留米市と、ゆかりの小谷家住宅に寄贈された。

除幕式では、船田さん、河さんら5人が幕を外し、見事な出来栄えに約70人の出席者から歓声が上がった。船田さんは「これで少しは安房・館山に足跡を残せる」、河さんは「『海の幸』をブロンズで残せて愛好家として感動している」とそれぞれあいさつした。

小谷家住宅は4月24日に開館式があり、29日から一般公開される。

海の幸誕生の小谷家公開へ

大村氏らテープカット500人でオープン式典

(房日新聞2016.4.26付)‥⇒印刷用PDF

明治を代表する画家・青木繁が代表作「海の幸」を制作した、館山市布良の小谷家住宅「青木繁『海の幸』記念館」のオープニングセレモニーが24日、現地で開催された。保存活動の旗振り役となったノーベル賞受賞者・大村智氏はじめ約500人が、修復完成を祝った。29日から一般公開される。

大村氏が理事長で全国の画家で組織した「NPO法人青木繁『海の幸』会」、地元の「青木繁《海の幸》誕生の家と記念碑を保存する会」(嶋田博信会長)、現当主・小谷福哲氏、市の4者が連携して保存に動き、2年がかりの修復工事で、制作当時の姿を取り戻した。

小谷家前であった式典では、大村氏や嶋田会長、小谷氏、金丸謙一市長らがテープカット。大村氏は「待ちに待った修復、オープンを迎え喜ばしいこと。大勢の関係者の皆さんと喜びを分かち合いたい」と喜んだ。

青木が描いた当時の雰囲気を残す記念館室内には、「海の幸」の実物大の複製画、青木、小谷家に関連する数々の資料も展示された。

室内で海の幸の複製画を見る大村氏=同

室内を見学した大村氏は「こういうところから絵が生まれたのか。感無量。東京の真ん中では描けない。感性豊かな人が地域の風土に感化され、あのような絵が生まれたのだろう」と語った。

館長に就任した当主の小谷氏は「これだけの皆さんにお祝いしていただき感無量。オープンは通過点で、これから第2ステージが始まる。記念館を起爆剤に富崎地区に明治時代の活気を取り戻したい」。

地元保存会の嶋田会長は「この上ない感激。よくここまで来ることが出来た。皆さんのおかげで感謝のひと言に尽きる。維持、管理に全力を尽くしていきたい」と語った。

富崎小学校で開催された祝賀会には、修復に関わった人や地元の関係者ら500人が参集。地元の神輿、まつりばやしもあり、にぎやかにオープンを祝っていた。

一般公開は29日から。5月8日までのゴールデンウイークは特別公開期間で、その後は土曜、日曜日の週2日の公開を予定。入館料は、維持協力金として1人200円(小中高100円)。

【写真説明】修復された小谷家を前にテープカットした関係者ら=館山市布良

室内で海の幸の複製画を見る大村氏=同

2016年4月24日(日)館山市立富崎小学校で、

青木繁「海の幸」記念館・小谷家住宅のオープニングセレモニーが開催されました。

小谷家住宅修復基金にご尽力いただいたNPO法人青木繁「海の幸」会理事長として、

ノーベル賞受賞された大村智先生はもご多用のなかご来場いただき、

250名の参加者とともに盛大に慶びを分かち合いました。

11時からの式典では、小谷家でテープカット・記念植樹をし、

小学校の祝賀会では、

「海の幸」のヒントとなったといわれる布良崎神社のお神輿や、相浜神社の囃子

安房節保存会の踊りなど、大変盛り上がりました。

4月29日から5月8日までは特別公開とし、その後は土日のみの公開となります。

入館料(維持協力金)200円ですが、

友の会(年会費2,000円)会員は、入館無料です。

*ホームページはこちら。

*Facebookはこちら。