南房観光連 功労者4人を表彰

地域の観光振興に尽力

(房日新聞)2021.10.17付 ⇒ 印刷用PDF

安房3市1町の観光関係者で組織する、南房総観光連盟(堀江洋一会長)による表彰式が14碑、南房総市のとみうら元気倶楽部さざなみホールで開かれた。地域の観光振興に功績のあった人を表彰するもので、今回は4氏が表彰された。

表彰されたのは、大河内博夫氏、片方義明氏、峯隆司氏、川名三雄氏の4人。堀江会長からそれぞれに賞状が手渡された。

受賞者を代表して片方氏が「栄誉に報いるためにも、さらにたゆまぬ努力をいたす所存ですので、今後とも変わらぬご指導をお願いします」などと謝辞を述べた。

表彰された各氏の功績はとおり。=敬称略

▽大河内博夫

▽片方義明

=平成6年にタクシー乗務員の立場で地域の特色を紹介しようと、自然や文化遺産について学び、19年には県のディスティネーションキャンペーンを機に、館山市を拠点とした南房総の観光タクシーコースの開発、運転手の資質向上に尽力。NPO法人安房文化遺産フォーラムに所属し、スタディツアーのガイドも務め、赤山地下壕跡の無料ガイドを10年以上つづけている。現在、館山市観光協会理事、館山商工会議所鏡ヶ浦特別委員、タクシー業界の立場でユニバーサル観光開発に参画し、誰にでも優しい館山を目指している。

▽峯隆司

▽川名三雄

_page-0001-391x400.jpg)

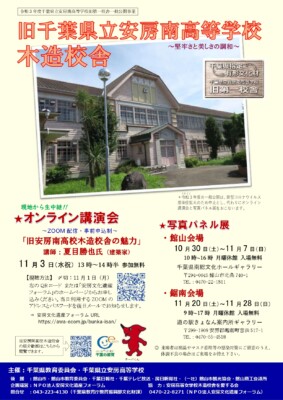

11月3日 旧安房南高校から講演を生配信

木造校舎の魅了紹介

(房日新聞2021.10.3付)‥⇒ 印刷用PDF_page-0001-400x327.jpg)

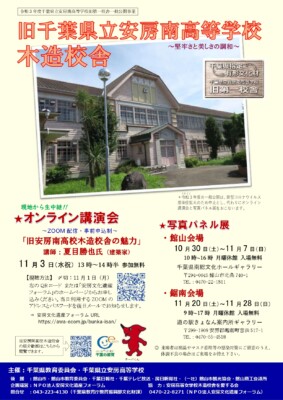

県教育委員会は11月3日、館山市の安房南高等学校旧第一校舎(県指定有形文化財)の魅力を伝えるオンライン講演会を開催する。事前申し込み制で参加費は無料。同1日まで参加者を募っている。

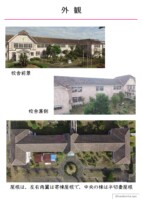

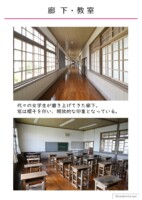

旧安房南高等学校の前身である県立安房高等女学校の校舎が、大正12年(1923)の関東大震災により倒壊したため、災害の経験を生かした耐震構造建築として、昭和5年(1930)に新築されたもの。建設当時の様子をよくとどめており、平成7年(1995)3月14日に県指定有形文化財となった。

講演会は、鋸南町の保田小学校や、大多喜町役場のリニューアルなどに関わった建築家、夏目勝也氏を講師に、木造校舎の魅力を現地から伝える内容。

時間は、午後1時から2時半まで。申し込みは、NPO法人安房文化遺産フォーラムのホームページ=QRコード=から、フォームに入力して申し込む。後日、メールにて送付されるZoomのアドレスと、パスワードを使用して配信を視聴する。

詳しい問い合わせは、安房文化遺産フォーラム(0470-22-8271)へ。

⇒ 詳細はコチラ。

〔令和3年度 千葉県立安房南高等学校旧第一校舎一般公開事業〕

…千葉県指定有形文化財…

関東大震災から7年後、女子教育の殿堂として、昭和初期の技術の粋を集めた和洋折衷の建築。左右対称に大きく羽を広げた白鳥のような、美しい地域遺産を未来に手渡しましょう。

⇒ 木造校舎の紹介

⇒ 紹介動画 YouTube

※ 今年度の現地での一般公開は、新型コロナウイルス感染症拡大のため中止とし、代わりにオンライン講演会と写真パネル展をおこないます。

⇒ チラシPDF ⇒ 県HP

⇒ 房日新聞記事

★ オンライン講演会 ~ZOOMウェビナー・事前申込制~

‥ ⇒ 終了いたしました。

Youtubeより講演会の内容を視聴できます。

日時:2021年11月3日(水祝)13:00~14:30

演題:旧安房南高校木造校舎の魅力

講師:夏目勝也氏(建築家)

★ 写真パネル展

(1)館山会場 ⇒ 終了

日時:2021年10月30日(土)~11月7日(日)

10:00~16:00 月曜休館 入場無料

会場:千葉県南総文化ホールギャラリー

館山市北条740-1(0470-22-1811)

(2)鋸南会場 ⇒ 終了

日時:2021年11月20日(土)~11月28日(日)

9:00~17:00 月曜休館 入場無料

会場:道の駅きょなん案内所ギャラリー

鋸南町吉浜517-1(0470-55-4518)

◎ 来場者は検温やマスク着用等の感染対策にご留意のうえ、体調不良の場合はご来場をお控え下さい。

*主催:千葉県教育委員会、千葉県立安房高等学校

*企画運営:NPO法人安房文化遺産フォーラム

*後援:館山市、館山市教育委員会、千葉日報社、千葉テレビ放送、房日新聞社、館山市観光協会、館山商工会議所

*協力:安房高等女学校木造校舎を愛する会

*問合せ先:043-223-4130(千葉県教育委員会教育振興部文化財課)

0470-22-8271(NPO法人安房文化遺産フォーラム)

⇒ 詳しくは、安房の高校生によるウガンダ支援HPをご覧ください。

10月1日は国際コーヒーの日/10月9日はウガンダ独立記念日

… 1杯のコーヒーが、ウガンダの子どもたちの支援へ役立てられます …

新型コロナウイルス感染症の拡大により、心配の絶えない日々が続いています。27年にわたり、安房から交流を育んできたウガンダでは、ロックダウンがくり返されるとともに、医療体制の脆弱さから感染への危機が懸念され、子どもたちの教育や生活環境に大きな打撃を与えています。

心と体にやさしいウガンダコーヒーを通じて、支援の輪を広げる寄付つきキャンペーンを今年も企画し、25店舗が協賛しています。安房地域にも癒しのひとときを提供できれば幸いです。ぜひ、ご愛飲ください。

‥ ⇒ 通信販売はオンラインショップ「館山まるごと博物館」で取扱中!

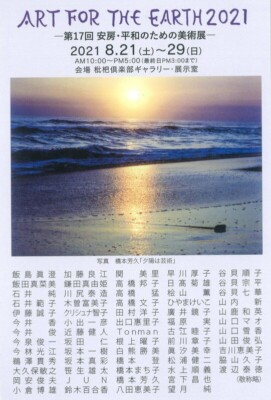

Art For The Earth 2021 第17回安房・平和のための美術展

会期=2021.8.21(土)~29(日)

会場=枇杷倶楽部ギャラリー

入場無料 …⇒公式サイト ⇒FB

安房・平和のための美術展は、2005年にスタートし、今年で17回目となります。安房ゆかりの美術家たちが、平和のために何ができるだろうかと始めた展覧会です。

出品して参加、観て参加、チャリティで参加する美術展です。一人でも多くの方のご来場をお待ちしております。

第17回安房・平和のための美術展に、

協力団体としてNPO安房文化遺産フォーラムの

「館山まるごと博物館」を展示しました。

・日米開戦から80年

・安房の平和学習

・安房とウガンダ友情の絆27年

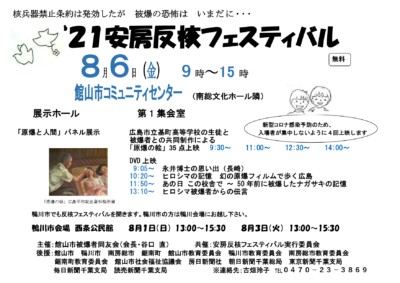

【日時】2021年8月6日(金)9:00~15:00

【会場】館山市コミュニティセンター

・展示ホール=パネル展示「原爆と人間」

・第1集会室=「原爆の絵」35点ほかDVD4種

※広島市立基町高校の生徒と被爆者の共同制作による「原爆の絵」をスライドで紹介します。

※NPO法人安房文化遺産フォーラムの「館山の戦争遺跡と平和学習」パネルも展示します。

…⇒ 印刷用チラシPDF

…⇒ 房日新聞記事

-

-

月刊「教育旅行」-2

-

-

月刊「教育旅行」-1

(月刊『教育旅行』2021年8月号_~戦争遺跡で考える「戦争と平和」)

⇒ 印刷用PDF

平和・交流・共生を学ぶ「館山まるごと博物館」

~東京湾要塞の軍都・館山の戦争遺跡~

NPO法人安房文化遺産フォーラム 共同代表 池田恵美子

南北逆さに地図を見ると、房総半島南端の館山は、弧を描く日本列島の頂点に位置している。太平洋に突き出て、東京湾の入口にあたるため、古くから海路を通じて海洋世界の人びとと交流し、共生してきた地である。その地の利は支配権力にとっての要衝でもあり、中世には水軍をもつ里見氏が170年にわたり安房国を治め、明治期以降は東京湾要塞の重要拠点となった。

狭い半島先端部に、中世城跡群と近代の戦跡群は重層的に存在している。たとえば館山城跡は、戦時下に頂上が削られて砲台が築かれており、現在、八犬伝博物館のある城山公園は城郭遺構と戦跡の両方を見ることができる。多彩で魅力的な自然・歴史文化遺産を「館山まるごと博物館」と呼び、スタディツアーガイドをおこなっている。

なかでも戦跡は館山市内に47確認されており、Aランク18(近代史を理解するうえで欠くことができない史跡)、Bランク13(特に重要な遺跡)と高い評価が多い。とりわけ「館山海軍航空隊赤山地下壕跡」(館山市指定史跡)は平和学習拠点として一般公開され、多くの来訪者を迎えている。

NPOのスタディツアーガイドは10人以上の団体で引き受けている。館山の平和学習は、加害と被害の両面から戦争を俯瞰できることも特徴のひとつである。しかし、沖縄・広島・長崎とは異なり、ただ見学しただけではその歴史背景を理解することがむずかしい。

そこで平和学習プログラムとして、約1時間の座学をテキスト付きで提供している。見学は20人程度のグループ毎にガイドがつき、参加費は一人あたり2,000円である。

(※ ガイド料金は2023年6月改定)

基本コースの赤山地下壕は所1時間弱。ほかにも、徒歩10分のところにある掩体壕をはじめ、団体の希望に応じて多様なオプショナルコースを組んでいる。

座学では、真珠湾と館山湾、沖縄県と千葉県、米軍の本土侵攻計画「コロネット作戦」と大本営の本土決戦防衛計画などの地図をそれぞれ比較しながら、世界戦略上に位置づけられた館山の役割を地政学的に紹介している。

「館山まるごと博物館」の総合学習は、歩いて渡れる無人島「沖ノ島」の環境学習や貝磨きアクセサリー作り体験、木造文化財校舎の見学、海岸段丘や200万年前の海底地滑り地層などを組み合わせることもできる。

沖合で3つのプレートがぶつかり合う影響から、館山は日本で一番隆起しているといわれる。関東大震災では湾岸部の市街地が99%壊滅し、2つの離れ小島までの間が干潟になった。

そこを埋め立てて、震災7年後の1930年に館山海軍航空隊が開かれた。1✕2kmの狭い航空隊は通称「陸の空母」と呼ばれ、艦上攻撃機のパイロットや落下傘部隊の養成がおこなわれた。

その南側に位置する標高60mの赤山内部には、網の目状に2km近く掘られた巨大な地下壕がある。ほとんど資料がなく、作られた時期は不明である。市教委の文化財看板には「終戦が差し迫った1944年より後に建設されたのではないか」と書かれているが、昭和一桁生まれの周辺住民は「日米開戦前から掘り始められていた」と証言している。

壕内の壁面は凝灰岩質砂岩で、鮮やかな地層や断層が美しい模様を描いている。平和学習だけでなく、総合学習の教材としても人気が高い。大部分が素掘りで、均等な力加減で掘られたツルハシ痕がくっきりと残っている。発電室の壁や天井は、岩盤の上に金網を張ってコンクリートを塗り、崩落防止が施されている。はたして戦争末期の混乱時期に、こんなに丁寧な作業ができるものだろうか。壊滅した震災後の地質調査をしたうえで場所を選定し、かなり早い段階から専門部隊によって秘密裏に掘られたモデル的な地下壕でないかと推察される。

艦船ミズーリ号での降伏文書調印式の翌日、1945年9月3日。米占領軍3600名が館山に上陸し、本土唯一「4日間」の直接軍政が敷かれた。敗戦後の日本の占領政策を考えるための試金石だった可能性が高い。

赤山地下壕内には「USA」の朱文字が残されている。近年、米国テキサス軍事博物館から入手した資料のなかに、館山に上陸した米占領軍司令官の報告書があった。そこには、「完全な地下海軍航空司令所が館山海軍航空基地で発見され、そこには完全な信号、電源、ほかの様々な装備が含まれていた」と記され、赤山地下壕が完ぺきな状態で存在していたことがわかる。単なる防空壕ではなく、館山海軍航空隊の管制機能をもつ航空要塞的な地下施設であったことが示唆される。

21世紀を迎えるにあたり、国連はユネスコの提唱を受けて、世界中を「平和の文化」で充満することを宣言している。「平和の文化」とは、対立が起きたとき、あらゆる生命を傷つけることなく、暴力によらず対話によって解決していこうとする価値観や行動様式と定義される。

戦争末期、安房では農民には花作り禁止令が出されたが、「花は心の食べ物」として命がけで花の種苗を守った農民がいたおかげで、戦後の花畑につながっている。

ほかにも、江戸期に建立された平和祈願のハングル「四面石塔」や、清国遭難船を救助した記念の「日中友好」の碑をはじめ、「平和の文化」の教材が多くある。館山の平和学習は、戦争という一面的ではなく、交流・共生という観点から「平和の文化」を多面的に学ぶことができる。

⇒ スタディツアーガイドの概要はコチラ。

⇒ オンラインパンフレット「館山まるごと博物館(日英韓)」

_page-0001-391x400.jpg)

_page-0001-400x327.jpg)

-283x400.jpg)

-283x400.jpg)

-2_page-0001-200x141.jpg)

ー-200x150.jpg)

_page-0002-142x200.jpg)

_page-0001-142x200.jpg)