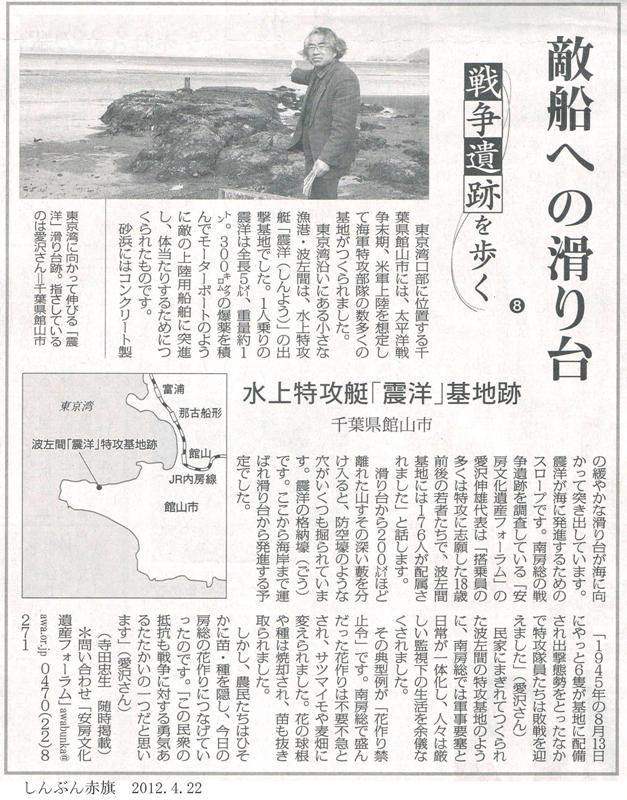

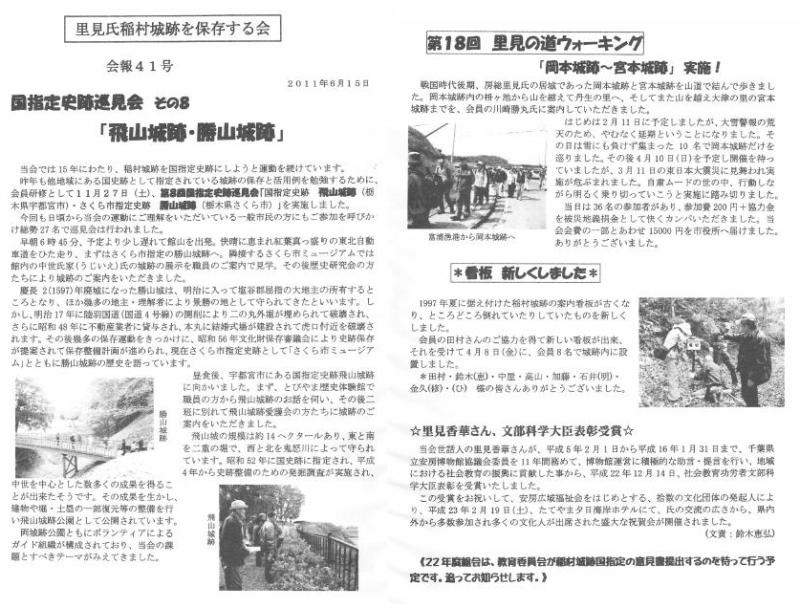

敵船への滑り台〜戦争遺跡を歩く⑧

水上特攻挺「震洋」基地跡 千葉県館山市

(しんぶん赤旗2012.4.22付)

.

東京湾口部に位置する千葉県館山市には、太平洋戦争末期、米軍上陸を想定して海軍特攻部の数多くの基地がつくられました。

東京湾沿いにある小さな漁港・波佐間は、水上特攻挺「震洋(しんよう)」の出撃センターでした。1人乗りの震洋は全長5メートル、重量約1トン。300キログラムの爆薬を積んでモーターボートのように敵の上陸用船舶に突進し、体当たりするためにつくられたものです。

砂浜にはコンクリート製の緩やかな滑り台が海に向かって突き出しています。震洋が海に発進するためのスロープです。南房総の戦争遺跡を調査している「安房文化遺産フォーラム」の愛沢伸雄代表は「搭乗員の多くは特攻に志願した18歳前後の若者たちで、波佐間基地には176人が配属されました」と話します。

滑り台から200メートルほど離れた山すその深い藪を分け入ると、防空壕のような穴がいくつも掘られています。ここから海岸まで運ばれ滑り台から発進する予定でした。

「1945年8月13日にやっと6隻が基地に配備され出撃態勢をとったなかで特攻隊員たちは敗戦を迎えました」(愛沢さん)

民家にまぎれてつくられた波佐間の特攻機地のように、南房総では軍事要塞と日常が一体化し、人々は厳しい監視下の生活を余儀なくされました。

その典型例が「花作り禁止令」です。南房総で盛んだった花作りは不要不急とされ、サツマイモや麦畑に変えられました。花の球根や種は焼却され、苗も抜き取られました。

しかし、農民たちはひそかに苗・種を隠し、今日の房総の花作りにつなげていったのです。「この民衆の抵抗も戦争に対する勇気あるたたかいの一つだと思います」(愛沢さん)

(寺田忠生 随時掲載)

※問い合わせ「安房文化遺産フォーラム」 awabunka@awa.or.jp 0470(22)8271

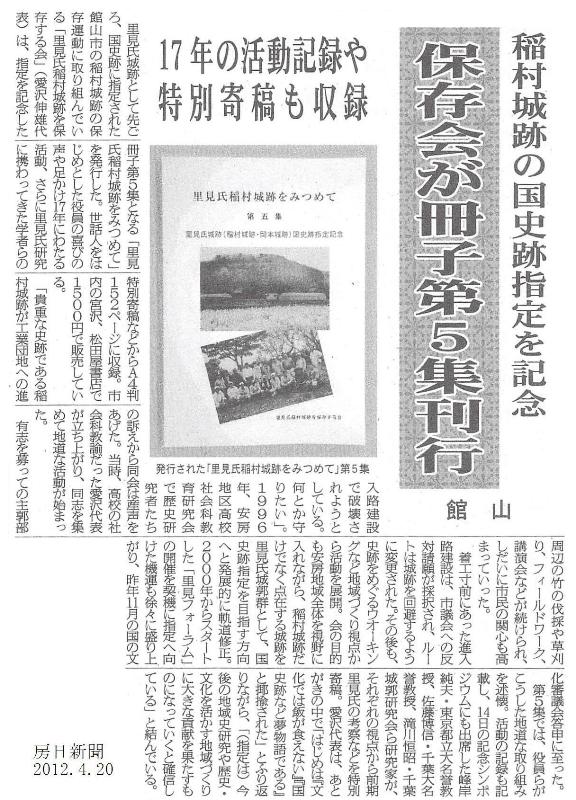

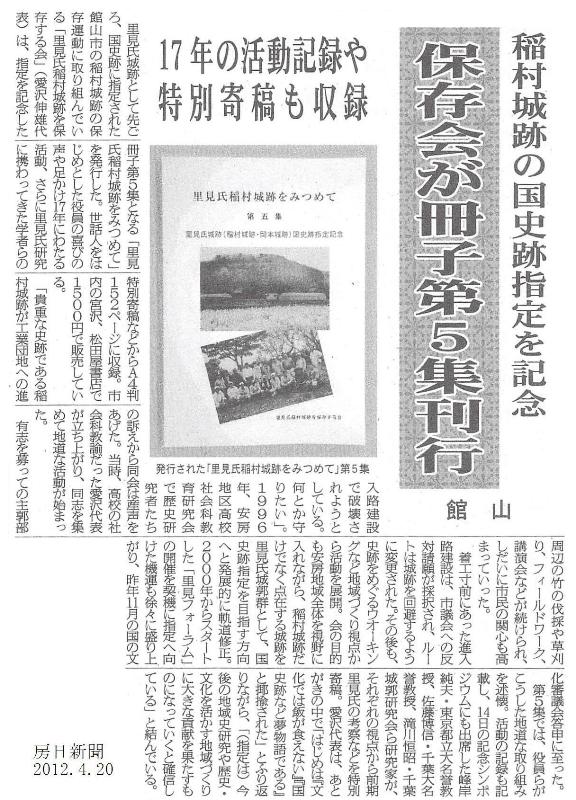

稲村城跡の国史跡指定を記念

保存会が冊子第5集刊行 館山

17年の活動記録や特別寄稿も収録

(房日新聞2012.4.20付)

.

里見氏城跡として先ごろ、国史跡に指定された館山市の稲村城跡の保存運動に取り組んでいる「里見氏稲村城跡を保存する会」(愛沢伸雄代表)は、指定を記念した冊子第5集となる「里見氏稲村城跡をみつめて」を発行した。世話人をはじめとした役員の喜びの声や足かけ17年にわたる活動、さらに里見氏研究に携わってきた学者らの特別寄稿などからA4版152ページに収録。市内の宮沢、松田屋書店で1500円で販売している。

「貴重な史跡である稲村城跡が工業団地への進入路建設で破壊されようとしている。何とか守りたい」。1996年、安房地区高校社会科教育研究会で歴史研究者たちの訴えから同会は産声をあげた。当時、高校の社会科教諭だった愛沢代表が立ち上がり、同志を集めて地道な活動が始まった。

有志を募っての主郭部周辺のたけの伐採や草刈り、フィールドワーク、講演会などが続けられ、しだいに市民の関心も高まっていった。

着工寸前にあった進入路建設は、市議会への反対請願が採択され、ルートは城跡を回避するように変更された。その後も史跡をめぐるウオーキングなど地域づくり視点から活動を展開。会の目的も安房地域全体を視野に入れながら、稲村城跡だけでなく点在する城跡を里見氏城跡群として、国史跡指定を目指す方向へと発展的に軌道修正。2000年からスタートした「里見フォーラム」の開催を契機に指定へ向けた機運も徐々に盛り上がり、昨年11月の国の文化審議会答申に至った。

第5集では、役員らがこうした地道な取り組みを述懐。活動の記録も記載し、14日の記念シンポジウムにも出席した峰岸純夫教授、滝川恒昭・千葉城郭研究会ら研究家が、それぞれの視点から前期里見氏の考察など特別寄稿。愛沢代表は、あとがきの中で「はじめは『文化では飯が食えない』『国史跡など夢物語である』と揶揄された」とふり返りながら、「(指定は)今後の地域史研究や歴史・文化を活かす地域づくりに大きな貢献を果たすものになっていくと確信している」と結んでいる。

講演抄録 享徳の乱と里見義実 東京都立大名誉教授 峰岸純夫氏

大地震が戦乱発生の契機に 義実は美濃里見氏の養子か

(房日新聞:講演抄録2012.4.18付)

.

享徳の乱(1455年)というのは、年配の方はあまり知らない、昔は名前がついていなかった15世紀後半の大きな内乱だ。関東の首都鎌倉で、鎌倉公方足利成氏が関東管領上杉憲忠を誅殺。これをきっかけにして鎌倉公方陣営と上杉方が関東を二分して相争い、室町幕府は周辺守護に命じて上杉方を支援する。乱は28年間も続いた。応仁の乱(1467-77)は関東の乱が飛び火したもので、これが治まってようやく享徳の乱も終わる。両方合わせて考えなければならないと強調したい。

この大きな内乱の過程で里見義実が安房にやってくる。これをどう考えたらいいか。私が最近考えているのは、享徳の乱と当時起きた大地震との関係だ。地震・災害は武家政権下の諸勢力間の緊張、政治的混乱をしばしば引き起こす。

山梨市の八幡山普賢寺に伝わる『王代記』という年代記は、享徳3年11月3日に奥州で大地震・大津波があり、12月27日には「関東管領の上杉憲忠が殺害される」と、地震と享徳の乱発生を継続的に記載している。

また、同年の12月10には鎌倉で「大地震」があったと『南朝記伝』『鎌倉大日記』などが記録している。

最近の地層調査では、14世紀、15世紀ごろに奥州で2つぐらい大きな地震があったと推定できる地層が確認され、この享徳の地震の痕跡だとの見方がでている。

震災と戦乱のリンクは考えざるを得ない。一番の例は鎌倉時代末期の永仁元年(1293年)の大地震。これは『親玄僧正日記』という一級資料が存在するが、4月12日の地震の後、同22日には執権北条貞時が有力家臣の内管内領平頼綱を誅殺する「平禅門の乱」が起きている。北条氏(北条早雲)の伊豆制圧も明応地震(1498年)と密接な因果関係がある。

享徳の乱の発生と里見義実の安房入部についての関係だが、私は義実が里見氏嫡流の里見家基(刑部小輔、修理亮)の嫡子で、父が結城合戦(1440年)で討ち死にした後に美濃に逃れ、美濃里見氏の養子として成長し、足利成氏の鎌倉公方復帰の中で関東に随従したと類推している。

里見氏一族の拠点は新田荘のほか、西植野(こうずけ)、越後にもある。美濃の里見はけっこう大きな勢力で、承久の乱(1221年)で里見義直という人が手柄を立てて美濃の所領を得た。

美濃は関東と京都をつなぐような位置にある。美濃守護土岐氏の元には、かつて上杉禅秀の乱(1416年)で禅秀について滅亡した新田岩松満純の遺児家純がかくまわれ、後に将軍に召しだされて復権している。このように源氏一門の縁で関東の亡命者がかくまわれ、その再興を援助する役割を土岐氏は果たしている。

義実の出自についての類推は仮説的な掲示というか、細かい研究を重ねているわけではない。歴史研究は「未知なる過去の探索」であり、確実、着実な史料があればいいのだが、ない限りはさまざま状況証拠を積み重ねて追求していくしかない。多くの方々にこの問題について感心を寄せ、前期里見氏の解明をしていただきたい。

(本稿は、館山市内で14日に行われた「里見氏城跡国史跡指定記念シンポジウム」での講演内容を要約、再構成したものです)

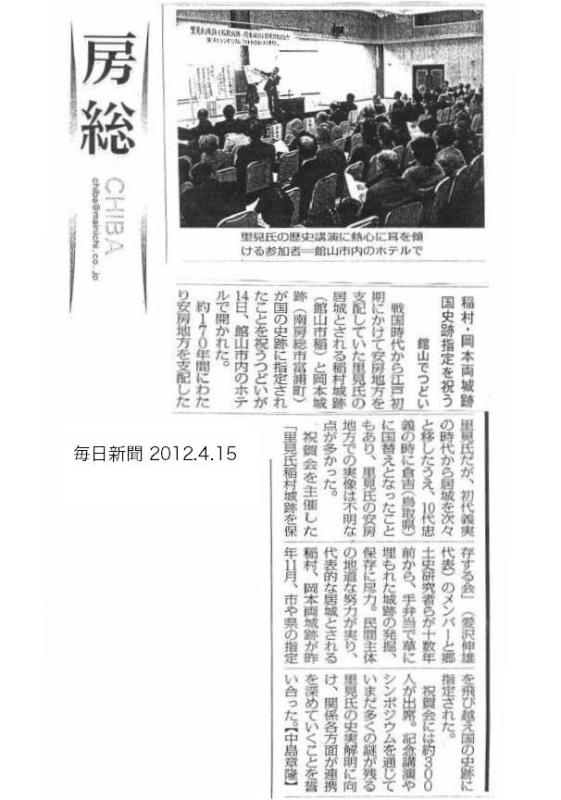

里見氏城跡の国指定記念

史跡整備へ市民ら集う

時代背景を研究家が討論

講演やシンポとおして機運を醸成

(房日新聞2012.4.17付)

.

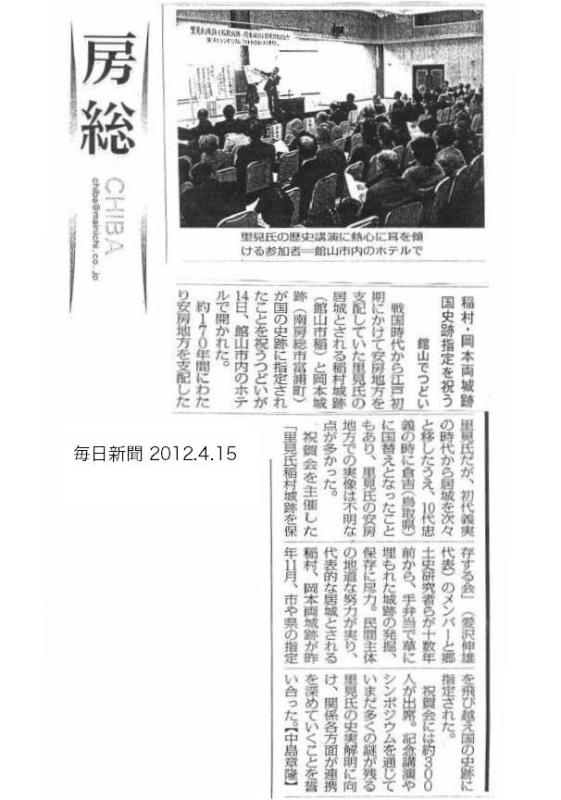

戦国大名里見氏が本拠地としていた館山市の稲村城跡と南房総市富浦町の岡本城跡が「里見氏城跡」として国史跡に指定されたのを記念したシンポジウムが14日、館山市のたてやま夕日海岸ホテルで開かれた。里見氏研究に携わってきた大学教授らを講師に迎え、「関東戦国史にみる里見氏」をテーマに討論。会場は立ち見もでるほどの大勢の市民が詰めかけ、それぞれの研究に基づいた講師の話に聞き入っていた。

10代焼く170年にわたって南房総の地に君臨した里見氏は、支配の拠点となる城館を、数回にわたって移動させていたところに特徴がある。稲村城跡はその初期の城跡で、市民グループを中心に1996年からはじまった稲村城跡の保存と史跡化を求める取り組みが契機となり、里見氏城跡群へ目が向けられるようになってきた。以来、17年近くにわたる努力が実を結ぶ形で2つの城跡を指定。今後の取り組みによっては、さらに他の里見氏城跡の追加指定の可能性も拓けてきた。

記念の集いは、史跡の保存運動に取り組んできた「里見氏稲村城跡を保存する会」(愛沢伸雄代表)が指定を記念して企画。戦国史を専門とする峰岸純夫・東京都立大名誉教授、滝川恒昭・千葉城郭研究会、黒田基樹・駿河大学准教授の4氏を招き、講演やシンポジウムなどをとおして整備へ向けた第一歩として市民の関心を高めていこう、と開かれた。

主催者を代表してあいさつに立った愛沢代表は、「長いみちのりだった」と指定までこぎつけた保存運動をふり返りながら、「今後も官民一体となって取り組んでいかなければならない」と市民ぐるみの支援を呼びかけ、集いの意義を述べた。続いて、千葉城郭研究会の遠山成一氏が稲村城跡と岡本城跡についてスライドを交えながら簡単に解説、さっそく講演に入った。

会場では、里見氏が本家から分家筋に“政権交代”した4代義豊の時代の「天文の内乱」(1533〜34年)にも関わった「正木通綱」が記載された棟札も初公開され、滝川氏が詳しく紹介しながら、里見氏と正木氏の関係などを解説。佐藤氏は、里見に関わる文書などをひも解きながら、前期里見氏について考察。峰岸氏は、享徳3年(1454)に発生した奥羽地震と鎌倉地震に端を発して「享徳の乱」が起こり、初代義実の安房入部に至ったのではと類推した。

この後、館山市立博物館担当課長の岡田晃司学芸員がコーディネーターとなり、シンポジウムに移り、4人のシンポジスとが自らの研究をとおして、室町公方と鎌倉公方による二元的国家ではなかったのか、などとして、里見の安房入部にいたった時代背景などを考察していた。

稲村・岡本両城跡国史跡指定を祝う

館山でつどい

(毎日新聞千葉房総版2012.4.15付)

.

戦国時代から江戸初期にかけて安房地域を支配していた里見氏の居城とされる稲村城跡(館山市稲)と岡本城跡(南房総市富浦町)が国の史跡に指定されたことを祝うつどいが14日、館山市内のホテルで開かれた。

約170年間にわたり安房地方を支配した里見氏だが、初代義実の時代から居城を次々と移したうえ、10代忠義の時に倉吉(鳥取県)に国替えとなったこともあり、里見氏の安房地方での実像は不明な点が多かった。

祝賀会を主催した「里見氏稲村城跡を保存する会」(愛沢伸雄代表)のメンバーと郷土史研究者らが十数年前から、手弁当で草に埋もれた城跡の発掘、保存に尽力。民間主体の地道な努力が実り、代表的な居城とされる稲村、岡本両城跡が昨年11月、市や県の指定を飛び越え国の史跡に指定された。

祝賀会には約300人が出席。記念講演やシンポジウムを通じていまだ多くの謎が残る里見氏の史実解明に向け、関係各方面が連携を深めていくことを誓い合った。【中島章隆】

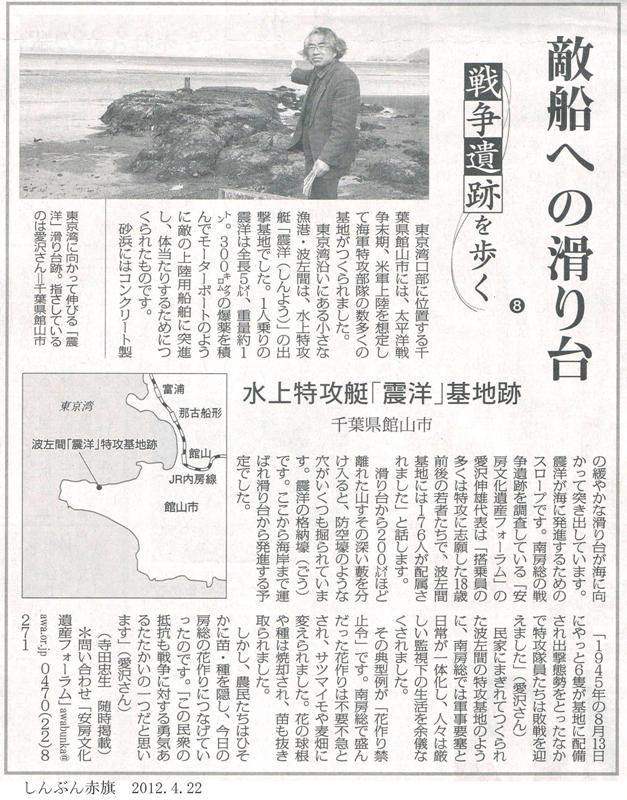

謎の竜のレリーフ〜戦争遺跡を歩く⑦

「戦闘指揮所」地下壕 千葉県館山市

(しんぶん赤旗 2012.4.15付)

.

千葉県の房総半島の先端にある人口約5万人の街、館山市。旧日本軍の東京防衛の要塞都市であり、戦略拠点にもなったこの街には、数々の戦争遺跡は残っています。

ある福祉施設内の丘の中腹に、「本土決戦」を想定した抵抗拠点とみられる地下壕(ごう)があります。壕内部の部屋の入り口上部に、コンクリート製の額があります。刻まれているのは「戦闘指揮所」の文字。さらに奥には「作戦室」の文字が刻まれた額のある部屋もあります。

南能総地域の戦争遺跡を20年以上調べている安房文化遺産フォーラムの愛沢伸雄代表(60)は「1944年7月に発令された『本土沿岸築城実施要綱』に基づいて敵上陸が予想される地点に、抵抗する陣地や砲台などの建設をしたものの一環と考えられています」と話します。

「作戦室」の隣の部屋の天井には、「約3メートル四方にわたって描かれた力強い竜のレリーフも。「竜がどんな意図で彫られたかは謎です。ただ、戦争末期に製造された水中特攻兵器には『海竜』『蛟竜(こうりゅう)』など、竜の文字をつけた特攻艇が多かったので、本土決戦に向けた戦意高揚の意味があったかもしれません」と愛沢さん。

最深部の部屋には、開封されていないコンクリートの袋が8個、無造作に詰まれたまま固まってしまった。「おそらく、終戦間際まで壕を掘り進め、ここで敗戦を知らされ、作業をほうきしたのではないでしょうか」(愛沢さん)。アジア諸国を侵略し、多くの犠牲を払った日本軍の結末を見る思いがしました。

(寺田忠生 随時掲載9)

※南房総の戦争遺跡のお問い合わせは「安房文化遺産フォーラム」 awabunka@awa.or.jp 0470(22)8271。

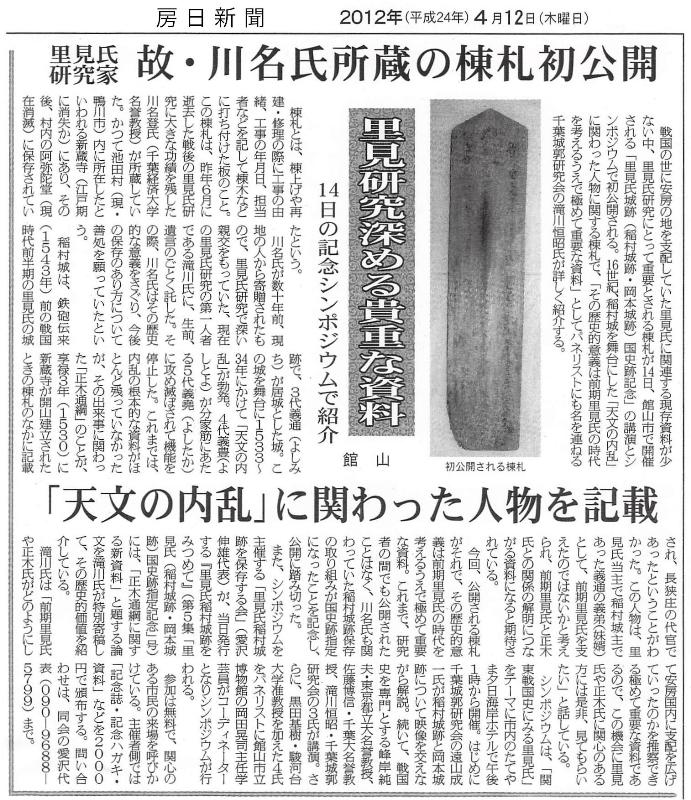

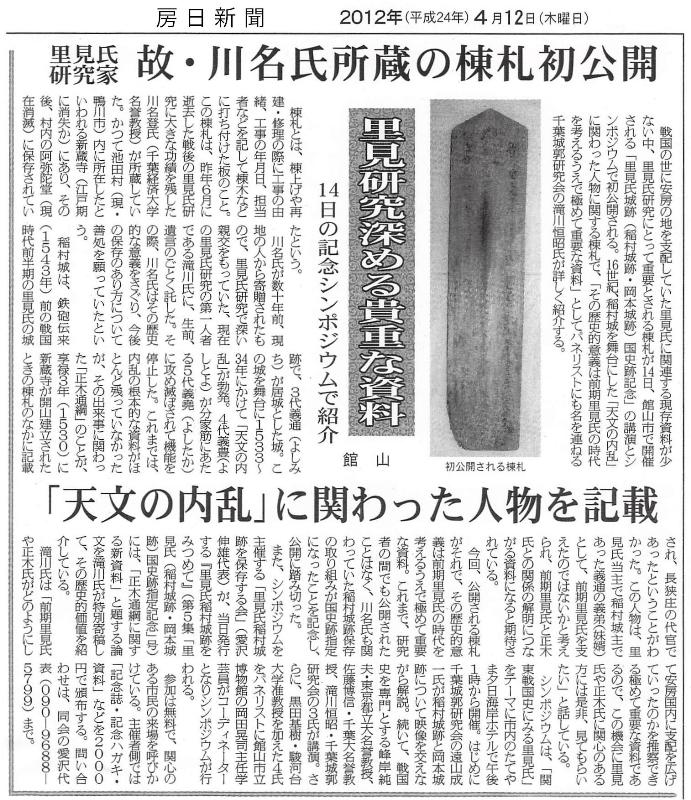

里見氏研究家 故川名氏所蔵の棟札初公開

里見研究深める貴重な資料、14日の記念シンポジウムで紹介

「天文の内乱」に関わった人物を記載

.

戦国の世に安房の地を支配していた里見氏に関連する現存資料が少ない中、里見氏研究にとって重要とされる棟札が14日、館山市で開催される「里見氏城跡(稲村城跡・岡本城跡)国史跡記念」の講演とシンポジウムで初公開される。16世紀、稲村城を舞台にした「天文の内乱」に関わった人物に関する棟札で、「その歴史的意義は前期里見氏の時代を考えるうえで極めて貴重な資料」としてパネリストにも名を連ねる千葉城郭研究会の滝川恒昭氏が詳しく紹介する。

棟札とは、棟上げや再建・修理の際に工事の由緒、工事の年月日、担当者などを記して棟木などに打ち付けた板のこと。この棟札は、昨年6月に逝去した戦後の里見氏研究に大きな功績を残した川名登氏(千葉経済大学名誉教授)が所蔵していた。かつて池田村(現・鴨川市)内に所在したといわれる新蔵寺(江戸期に消失か)にあり、その後、村内の阿弥陀堂(現在消滅)に保存されていたという。

川名氏が数十年前、現地の人から寄贈されたもので、里見氏研究で深い親交をもっていた、現在の里見氏研究の第一人者である滝川氏に、生前、遺言のごとく託した。その際、川名氏はその歴史的な意義をさぐり、今後の保存のあり方について善処を願っていたという。

稲村城は、鉄砲伝来(1543年)前の戦国時代前半期の里見氏の城跡で、3代義道(よしみち)が居城とした城。この城を部隊に1533年〜34年にかけて「天文の内乱」が勃発。4代義豊(よしとよ)が分家筋にあたる5代義尭(よしたか)に攻め滅ぼされて機能を停止した。これまでは、内乱の根本的な資料がほとんど残っていなかったが、その出来事に関わった「正木通綱」のことが、享禄3年(1530)に新蔵寺が開山建立されたときの棟札の仲に記載され、長狭庄の代官であったということがわかった。この人物は、里見氏当主で稲村城主であった義通の義弟(妹婿)として、前期里見氏を支えたのではないかと考えられ、前期里見氏との関係の解明につながる資料として期待されている。

今回公開される棟札がそれで、その歴史的意義は前期里見氏の時代を考えるうえで極めて重要な資料。これまで研究者の間でも公開されたことはなく、川名氏も関わっていた稲村城跡保存の取り組みが国史跡指定となったことを記念し、公開に踏み切った。

また、シンポジウムを主催する「里見氏稲村城跡を保存する会」(愛沢伸雄代表)が、当日発行する『里見氏稲村城跡をみつめて』(第5集「里見氏(稲村城跡・岡本城跡)国史跡指定記念号」には、「正木通綱に関する新資料」と題する論文を滝川氏が特別寄稿して、その歴史的価値を紹介している。

滝川氏は「前期里見氏や正木氏がどのようにして安房国内に支配を広げていったのかを推測できる極めて重要な資料であるので、この機会に里見氏や正木氏に関心のある方にはぜひ、見てもらいたい」と話している。

シンポジウムは、「関東戦国史による里見氏」をテーマに市内の夕日海岸ホテルで午後1時から開催。はじめに千葉城郭研究会の遠山成一氏が稲村城跡と岡本城跡について映像を交えながら解説。続いて、戦国史を専門とする峰岸純夫・東京都立大名誉教授、佐藤博信・千葉大名誉教授、滝川恒昭・千葉城研究会の3氏が講演。さらに黒田基樹・駿河大学准教授を加えた4氏をパネリストに館山市立博物館の岡田晃司主任学芸員がコーディネーターとなりシンポジウムが行われる。

参加費は無料で、関心のある市民の来場を呼びかけている。主催者側では「記念誌・記念ハガキ・資料」などを2000円で頒布する。問い合わせは、同会の愛沢代表(090-9688-5799)まで。

(房日新聞2012年4月12日)

当会では15年にわたり、稲村城跡を国指定史跡にしようと運動を続けています。昨年も他地域にある国史蹟として指定されている城跡の保存と活用例を勉強するために、会員研修として11月27日(土)、第8回国指定史跡巡見会「国指定史跡・飛山城跡(栃木県宇都宮市)・さくら市指定史跡・勝山城跡(栃木県さくら市)」を実施しました。

【講師】高橋博夫さん(元館山市教育長)

【テーマ】終戦時の米占領軍館山上陸と「4日間」の直接軍政

【茶菓子代】200円

館山海軍航空隊の近くに住んでいる高橋さん(元館山市教育長)は、米占領軍の上陸を目撃したばかりでなく、米兵や米軍医らとの交流をもつ証言者です。外務省の終戦連絡委員会の依頼により自宅で食事をふるまい、勤務していた西岬小学校に米兵を招いて授業を実践するなど、知られざる終戦時の様子を伺います。

■日時=2012年4月8日(日)12:00〜

※お手伝いスタッフの方は11:00〜

.

■会場=村上さん宅のお庭(館山市南条)

.

■参加費=500円

※お手伝いスタッフは200円

.

やきそば、からあげ、おでんなど。

差し入れ大歓迎!

⇒詳細はコチラ。