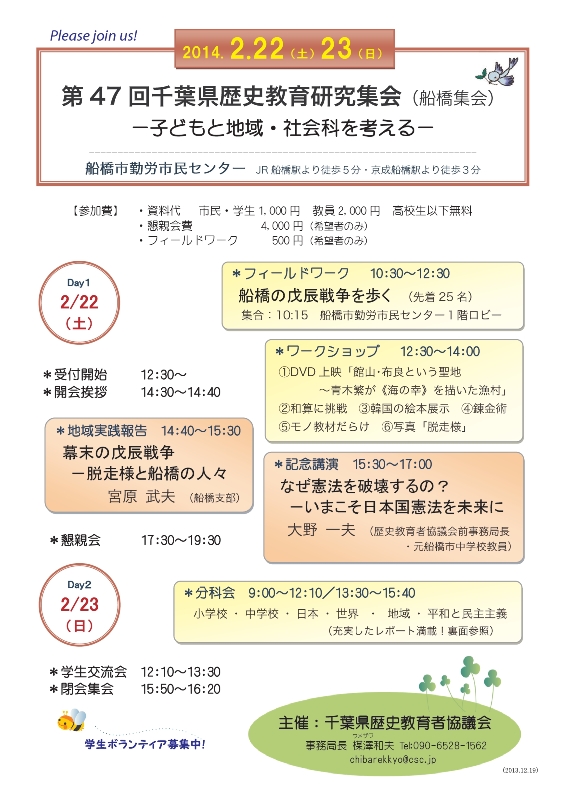

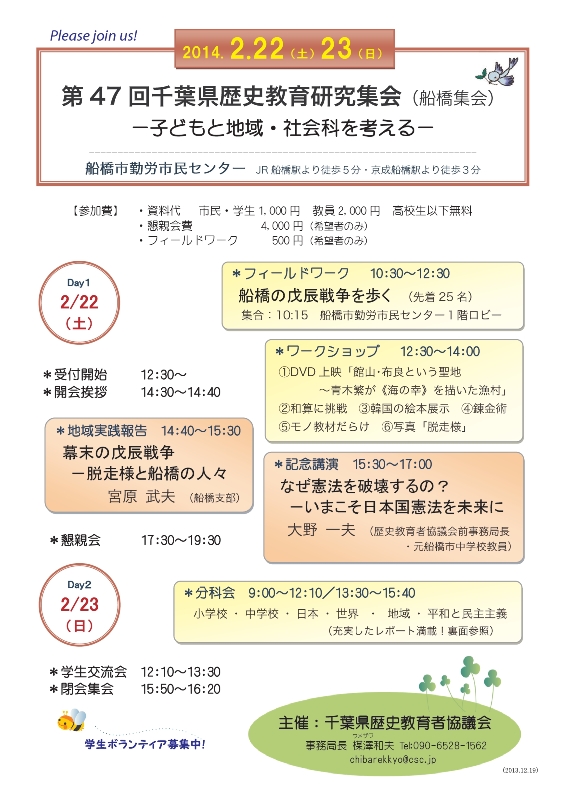

第47回千葉県歴史教育研究集会(船橋集会)—子どもと地域・社会科を考える—

⇒印刷用PDF

【日時】2014年2月22日(土)23日(日)

【会場】船橋市勤労市民センター

【主催】千葉県歴史教育者協議会

【参加費】・資料代 市民・学生1,000円 教員2,000円 高校生以下無料

…..・フィールドワーク500円(希望者のみ)・懇親会費4,000円(希望者のみ)

【内容】

*フィールドワーク「船橋の戊辰戦争を歩く」 (先着25名)

*ワークショップ ①DVD上映「館山・布良という聖地〜青木繁が《海の幸》を描いた漁村」

…..②和算に挑戦 ③韓国の絵本展示 ④錬金術 ⑤モノ教材だらけ ⑥写真「脱走様」

*地域実践報告「幕末の戊辰戦争-脱走様と船橋の人々」宮原 武夫 (船橋支部)

*記念講演「なぜ憲法を破壊するの?-いまこそ日本国憲法を未来に」大野 一夫 (歴教協前事務局長)

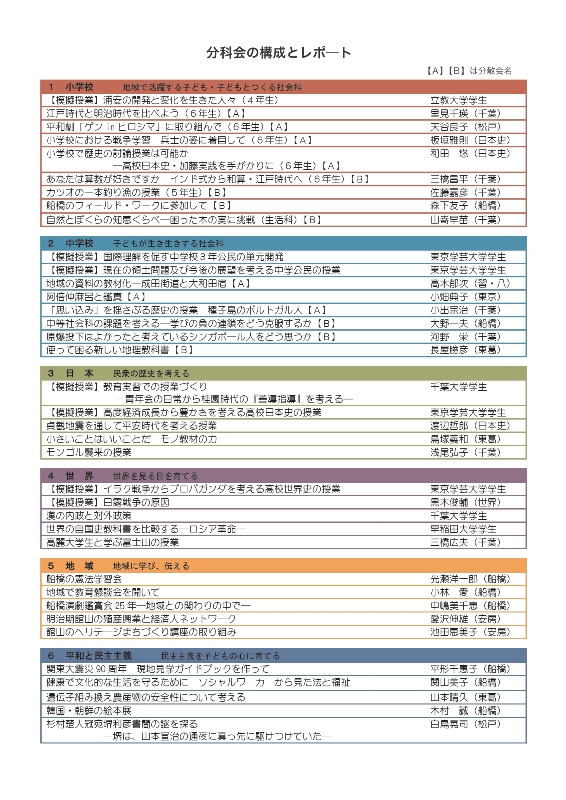

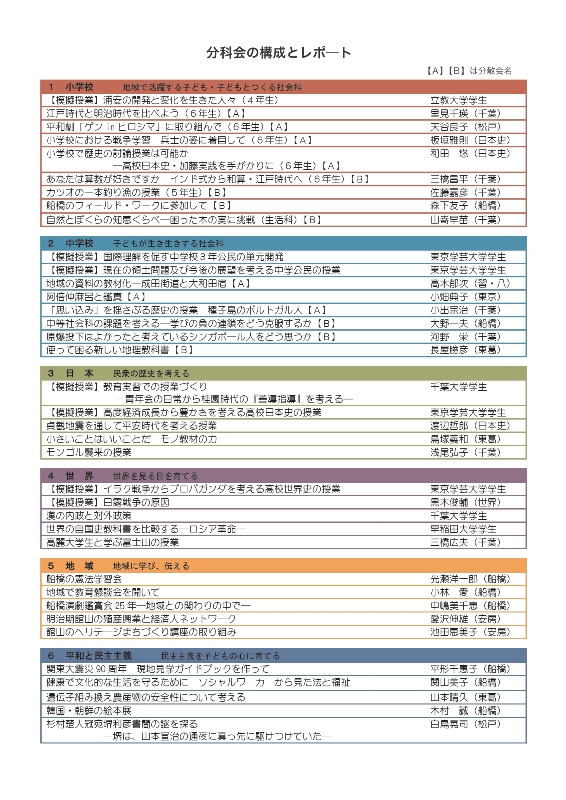

*分科会 (小学校・中学校・日本・世界・地域・平和と民主主義)

青木保存会、小谷家住宅公開に向け

東京の歴史建物視察

⇒印刷用PDF

明治期の洋画家、青木繁が画学生時代に滞在した館山市の小谷家住宅(同市指定文化財)の保存を目指す、「青木繁《海の幸》誕生の家と記念碑を保存する会」(嶋田博信会長)は、このほど、東京の歴史建物バスツアーを行った。会員ら25人が参加。先進事例視察として新宿区立中村彝(つね)アトリエ記念館と旧安田楠雄邸庭園(東京都指定名勝)を訪問した。

同会では、市のふるさと納税制度を活用し、全国の著名な画家が組織するNPO法人青木繁「海の幸」会とともに募金活動を展開。今後、2か年の修理復元工事を経て一般公開を目指している。

館山の転地療養をきっかけに画家となった中村彝は、新宿中村屋の相馬愛蔵夫妻から支援を受けて活躍した。大正期に新宿区下落合に建立した彝のアトリエは、住民による長い保存運動の末、新宿区によって新築復元され、今春から記念館として公開が始まっている。館内はイーゼルや調度品と複製画の展示で当時の雰囲気が再現され、映像で彝の生涯や画業を紹介している。奇しくも館山中村屋は、昭和初期に新宿中村屋から暖簾(のれん)分けした老舗であり、本店喫茶室には彝が布良で描いた「海辺の村(白壁の家)」の複製画が常設されている。

一方、文京区千駄木の旧安田邸は大正期建立の近代和風建築として価値が高く、現在は公益財団法人日本ナショナルトラストに寄贈されている。週2日の公開だが、今回は貸切の特別見学として企画され、管理運営を担っているNPO法人文京歴史建物の活用を考える会(通称たてもの応援団)理事の多児貞子さんから講義を受けた。市民ボランティア80人が建物や庭園の行き届いた清掃管理や館内ガイドなどに活躍。きめ細かい工夫や季節ごとに趣向をこらした企画が好評で、リピーター来場者も多いという。

視察を終えた参加者、「小谷家住宅の公開後のビジョンを具体的に描くためのヒントを多く得た」としている。

(房日新聞2013.12.18付)

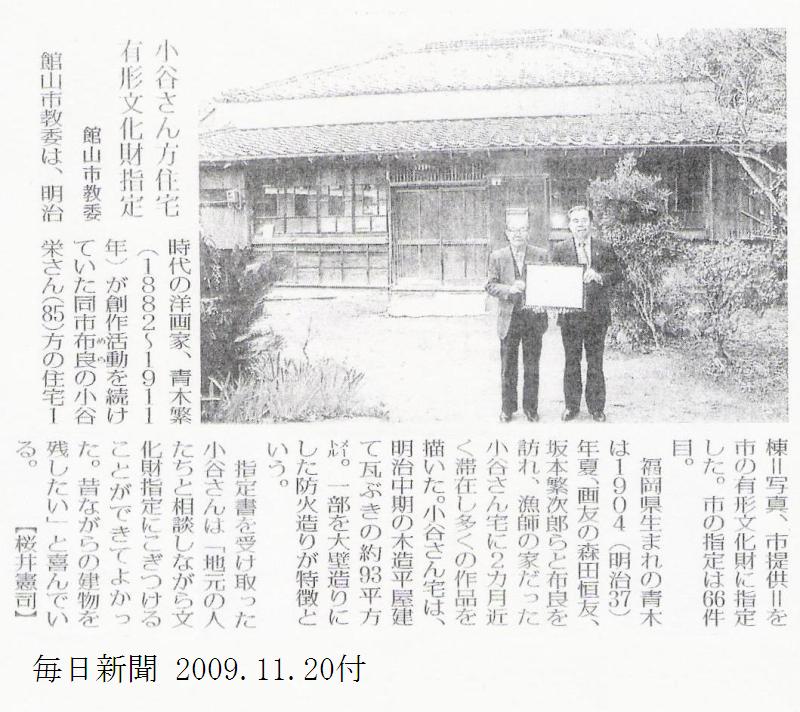

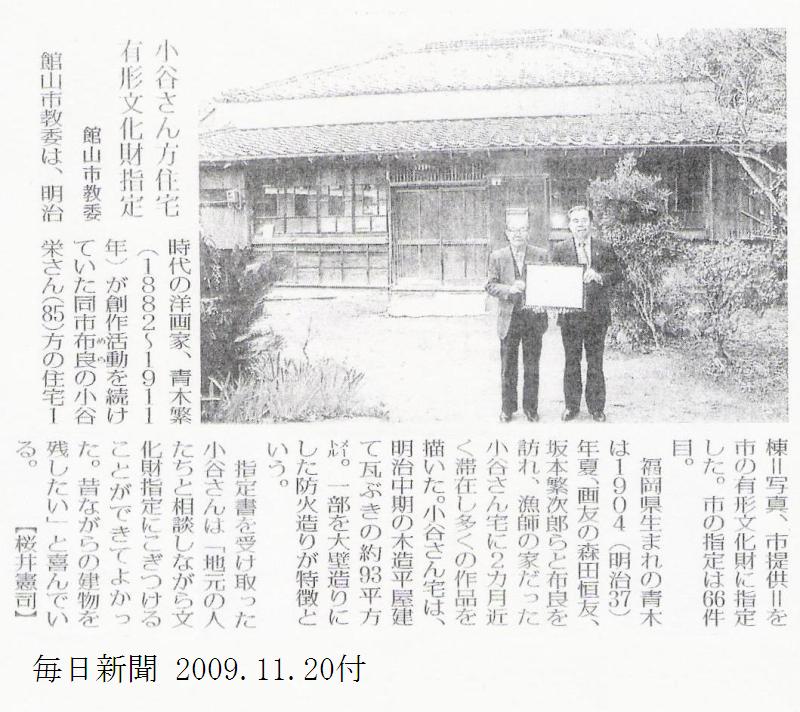

小谷さん方住宅、有形文化財指定

館山市教委

(毎日新聞2009.11.20付)

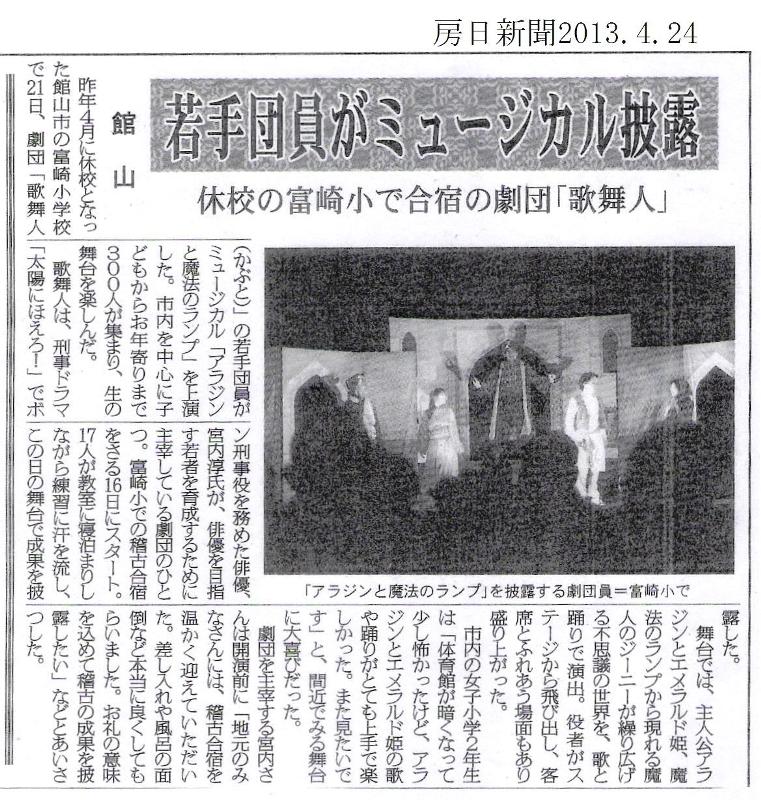

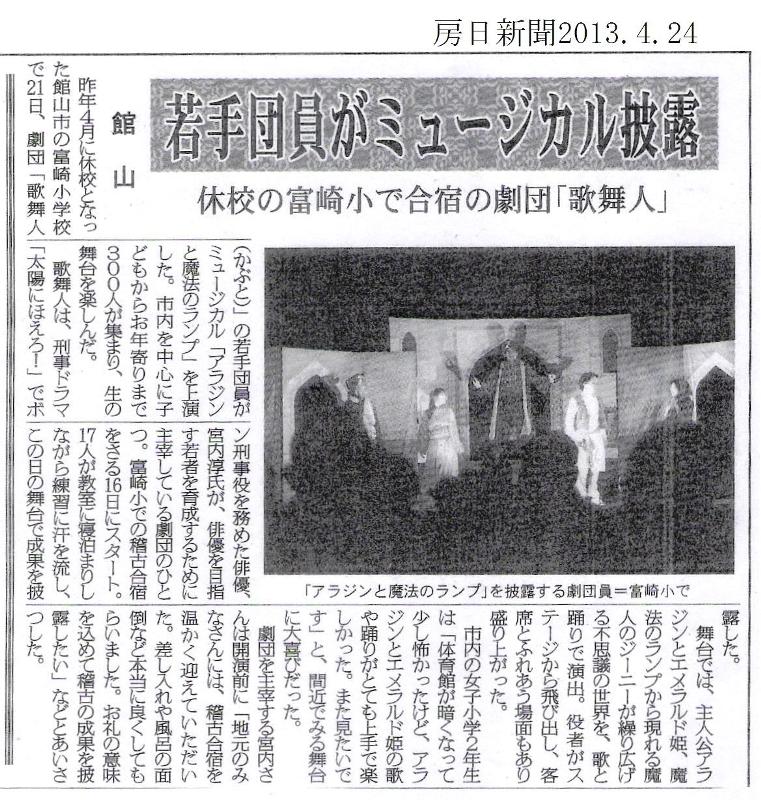

若手団員がミュージカル披露

休校の富崎小で合宿の劇団「歌舞人」

(房日新聞2013.4.24付)

昨年4月に休校となった館山市の富崎小学校で21日、劇団「歌舞人(かぶと)」の若手団員がミュージカル「アラジンと魔法のランプ」を上演した。市内を中心に子どもからお年寄りまで300人が集まり、生の舞台を楽しんだ。

歌舞人は、刑事ドラマ「太陽にほえろ!」でボン刑事役を務めた俳優、宮内淳氏が、俳優を目指す若者を育成するために主宰している劇団のひとつ。富崎小での稽古合宿をさる16日にスタート。17人が教室に寝泊まりしながら練習に汗を流し、この日の舞台で成果を披露した。

舞台では、主人公アラジンとエメラルド姫、魔法のランプから現れる魔人のジーニーが繰り広げる不思議の世界を、歌と踊りで演出。役者がステージから飛び出し、客席とふれあう場面もあり盛り上がった。

市内の女子小学2年生は「体育館が暗くなって少し怖かったけど、アラジンとエメラルド姫の歌や踊りがとても上手で楽しかった。また見たいです」と、間近でみる舞台に大喜びだった。

劇団を主宰する宮内さんは開演前に「地元のみなさんには、稽古合宿を温かく迎えていただいた。差し入れや風呂の面倒など本当に良くしてもらいました。お礼の意味もこめて稽古の成果を披露したい」などとあいさつした。

若手劇団員が稽古合宿

休校の富崎小 21日に舞台上演

(房日新聞2013.4.19付)

昨年4月に休校となった館山市の富崎小学校で劇団「歌舞人(かぶと)」の若手団員17人が稽古合宿している。最終日の21日には合宿の成果を地域に披露するため、「アラジンと魔法のランプ」の舞台を上演するという。

歌舞人は、刑事ドラマ「太陽にほえろ!」でボン刑事役を務めた俳優、宮内淳氏が、俳優を目指す若者を育成するために主宰している劇団の3つの劇団のひとつ。全国の学校などを巡り、地域とのふれあいを深めながら公演活動を展開している。

富崎小での合宿は16日からスタート。17人は教室を寝泊りに利用し、舞台セットを仕込んだ体育館のステージで、照明係や裏方の仕事をこなしながら、本番さながらに熱のこもった舞台練習を繰り返している。

21日の舞台上演は午後2時からで無料。劇団では「地元の人たちへのあいさつ代わり。夢と魔法のイリュージョンミュージカルを家族そろって楽しんでほしい」と来場を呼びかけている。

富崎小の合宿利用に地元も歓迎ムードで、NPO法人安房文化遺産フォーラム(0470-22-8271)が上演の事務局として協力。富崎地区コミュニティ委員会の磯部勲会長は「休校中の施設はいつでも使えるように整備している。合宿は歓迎。ミュージカル公演が楽しみ」と話している。

NPO青木繁「海の幸」会大村理事長が300万円寄付

青木繁ゆかりの小谷家保存に

(房日新聞2013.2.20付)

学校法人女子美術大学(東京・杉並区)の理事長で、NPO法人青木繁「海の幸」会理事長を務める大村智氏がこのほど、300万円を「ふるさと納税」として館山市の「小谷家住宅の保存及び活用の支援に関する事業」に寄付した。

【「ふるさと納税とは?」参照】

同市では、小谷家住宅保存活用支援基金に積み立てる。同基金への寄付はこれで17件、計395万円に。金丸謙一市長は「心強い応援に感謝の気持ちでいっぱい。貴重な文化財を保存、活用できるよう、支援を続けたい」と話している。

同市布良にある小谷家は、明治ロマン主義時代を駆け抜けた夭折の天才画家、青木繁が明治37年に滞在し、日本美術史に残る名画「海の幸」を描いたことで知られる。「海の幸誕生の家」とも呼ばれ、現在も当時の面影を残す家屋がある。

老朽化などが懸念される小谷家を、当時の姿に復元して公開したいというファンらが平成21年に設立したのが「海の幸」会。同市でも同年に小谷家を文化財に指定。23年には小谷家住宅保存活用支援基金を創設し、今年度からふるさと納税の使途事業にしている。

【ふるさと納税とは?】

ふるさと納税は、平成20年度の税制改正で導入された。税金の一部を、出身地やかかわりが深い居住地以外の自治体(都道府県や市町村など)に納めることができる制度。自治体によっては使い道を選ぶこともできる。

ふるさと納税した場合、確定申告することで2000円を越える部分の金額が、国や県、居住地の自治体に納める所得税と住民税から軽減(個人住民税所得割額のおおむね1割が限度)される。

例えば、専業主婦の妻とA市で暮らす年収500万円のサラリーマンが、B市に3万円をふるさと納税した場合、所得税の還付金と住民税の減額の合計が約2万8000円分の税金を、B市に納めたことになるという仕組みだ。

お礼の品など特典を設ける自治体も多い。安房では館山市が1万円以上で「地元特産品の詰め合わせ」や「季節の花」など。鴨川市が1万円以上で金額に応じて「長狭米」や「ヒジキ」「干物」など地元産の農産物や海産物、銘菓などを用意している。

ふるさと納税の方法は、自治体によって異なる。南房総市では、担当窓口の払い込みと郵便局(ゆうちょ銀行)の振込の2種類で、館山市ではこれに現金書留での送金(郵便料金は申込者負担)も可能。鴨川市は、郵便局以外の都市銀行や、千葉銀行、館山信用金庫などの金融機関でも振り込みできる。

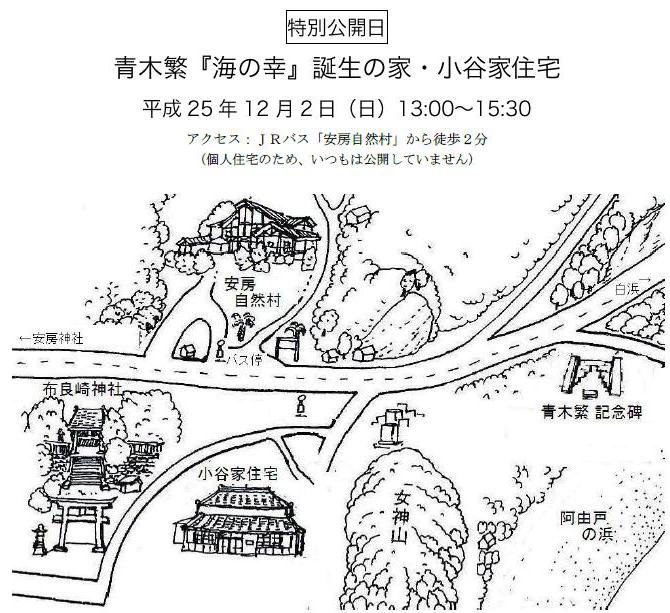

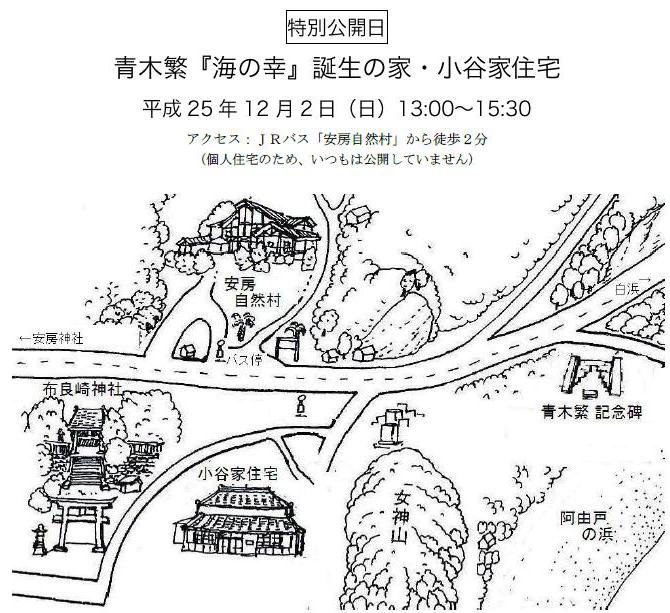

特別公開=青木繁『海の幸』誕生の家・小谷家住宅

日時:平成25年12月1日(日)13:00〜15:30

・アクセス:JRバス「安房自然村」停留所から徒歩2分

※個人住宅のため、いつもは公開していません。

⇒印刷用PDF

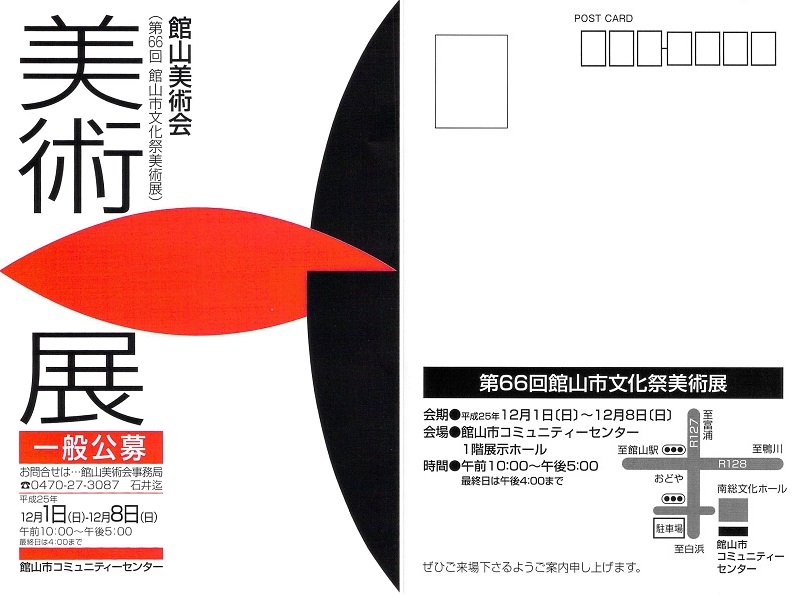

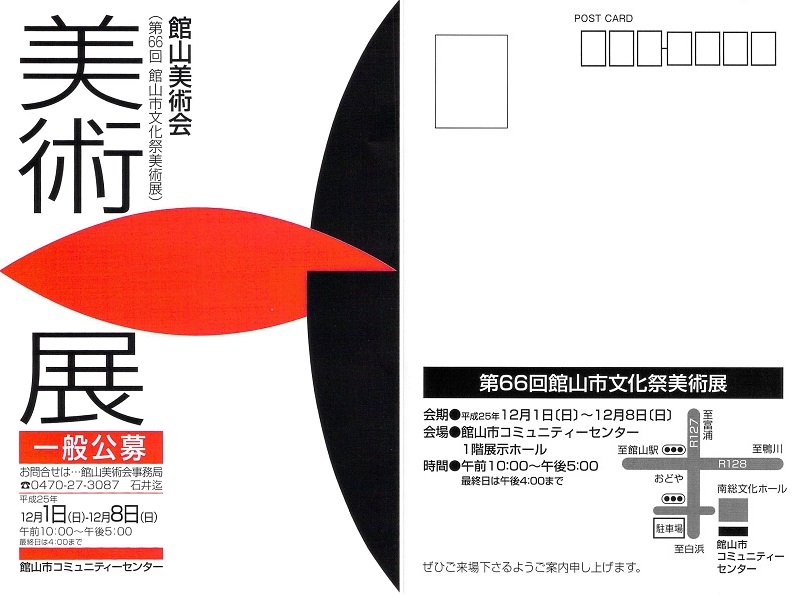

館山美術会

第66回館山市文化祭美術展

【期間】平成25年12月1日(日)〜8日(日)

【会場】館山市コミュニティセンター

※愛沢伸雄が出展しています。

(NPO法人安房文化遺産フォーラム代表)

.

この度は皆様から暖かいおもてなしを受け参加者一同深く感謝していました。

館山、南房総の奥深い世界に触れ、感慨深いものがありました。スタッフの皆さんの情熱が地域の歴史文化を掘り起こし、地域住民と地域の活性化と言う福留先生のまちづくりの実践モデルを実感しました。

また、恩師成瀬政男先生の顕彰もしておられるとか、私は成瀬先生から直接講義を受け、ものづくりには科学、技術、技能の統合が必要という思想が、私のその後の人生指針となっています。

またいろいろとお話をお聞きしたいと思っています。今後ともご指導、ご協力を宜しくお願い致します。

・ 今回は参加者全員で昼食できたのが大変良かった。

・ 次のときも参加したいので誘ってほしい。

・ NPO法人は戦跡保存を良くできているし、その為に努力もしている。

・ 自分も地域でこうした活動を広げて行きたい。

・ 幸田旅館の女将さんの話しも聞きたかった。

・ 毎年一回行なっているバスツアーをこれからも続けてほしい。

・ 館山市の戦跡保存が大変良く、NPO法人の話を聞いて涙出そうだった。

・ 座学の話が詳しく、大変良かった。もっと話を聞きたかった。

・ ウミホタルが軍事利用されていたとは驚いた。

・ 最後に雨降って行けなかったが、旅館に到着するまで館山市内を案内するなど、NPO法人の方は大変努力してくれた。

・ 案内してくれた女性のNPO法人の方はよく勉強している。