昨日はありがとうございました。

愛沢先生のお話、池田恵美子さんのレクチャー、

ガイドの鈴木さん林さん、とても感動しました。

アメリカ軍の上陸なんて知りませんでしたし、

軍政?の4日間なんて全くしりませんでした。

今朝の朝日新聞の天声人語に沖縄の話が載って

ましたが、すっごく身近に感じました。

B〜Dもゆっくり見学したいと思います。

周りの知人にも声かけて歴史の事実を伝えて平和

の大切さを広めたいと思います。又お会いしましょう。

昨日はありがとうございました。

愛沢先生のお話、池田恵美子さんのレクチャー、

ガイドの鈴木さん林さん、とても感動しました。

アメリカ軍の上陸なんて知りませんでしたし、

軍政?の4日間なんて全くしりませんでした。

今朝の朝日新聞の天声人語に沖縄の話が載って

ましたが、すっごく身近に感じました。

B〜Dもゆっくり見学したいと思います。

周りの知人にも声かけて歴史の事実を伝えて平和

の大切さを広めたいと思います。又お会いしましょう。

新たな地域像のもとでの地域づくりと教育

〜建学の精神による学校づくりを

.

NPO法人南房総文化財・戦跡保存活用フォーラム

理事長:愛沢伸雄

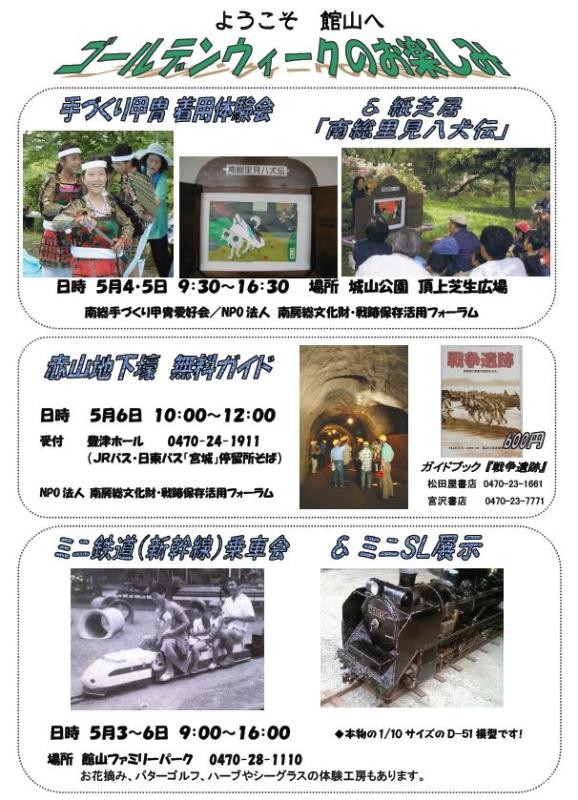

■手作り甲冑着用体験会&紙芝居『里見八犬伝』

【日時】2007年5月4・5日9:30〜16:30

【場所】館山城山公園頂上広場

.

■赤山地下壕無料ガイド

【日時】2007年5月6日10:00〜12:00

【場所】赤山地下壕受付・豊津ホール

.

■ミニ鉄道(新幹線)乗車会&ミニSL展示

【日時】5月3〜6日9:00〜16:00

【場所】館山ファミリーパーク

木曜日は大変お世話になりました。30人体制のスタッフの方々に御礼申し上げます。

市役所の方々にも注目いただいたようで、何よりでした。山口さんとも久しぶりにお会いでき、うれしかったです。

さて、今回の校外学習はしっかり総括し、来年度につなげていくことができればと思っています。

簡単なアンケート調査を教員と生徒と、ともに行うつもりです。

調査結果をまたご連絡しようと思っています。

それでは、当日ご協力いただいたすべてのスタッフに感謝申し上げます。

くれぐれもよろしくお伝えください。

なお校長に、いただいた「あわガイド3」を献本しましたところ、

大変すばらしい本だと感想を申しておりました。お伝えいたします。

それでは、千葉女子高校もぜひ今回のうちの例がうまく生かせますよう、お祈りしております。

(遠山成一先生)

先日、里見八犬伝ツアーに参加した者です!

バスの一番後ろで、席の離れた夫婦で23年ぶりの

夫婦での旅行と言えばお分かりになるかも・・・・。

館山の皆さん(ホテル従業員、鈴木さん他ガイドさん、市役所職員の方)、

もちろん愛沢さんのお嬢さんも含め、皆さまの情熱が伝わってきました。

私も九十九里(山武郡松尾町)の生まれですが、観光らしきものがありません。

館山〜九十九里〜銚子までの観光ルートができると、

観光客が宿泊し大きな観光資源ができますね!

本当にお世話になりました!

お嬢さんは、2日間気を使って大変だったでしょう。

よろしくお伝えください。

追伸:

道の駅富楽里で差し入れていただいた、大福?

おいしかったですよ!

■JR駅からハイキング

八犬伝ロマン紀行ハイキング

【日時】2007年4月21日(土)受付8:30〜11:30

【行程】10.8km

館山駅西口〜安房博物館〜北下台・小高記念館

〜赤山地下壕・掩体壕〜ヒカリモ・沼サンゴ層

〜慈恩院・妙音院〜城山公園・八犬伝博物館

〜館山市立博物館〜まちかどミニ博物館〜館山駅東口

①ミニ鉄道乗車会&ミニSL展示

②まちなか発見ウォーク

③まちかどミニ博物館

・鉄道グッズ展

・海洋グッズ展

・手づくり甲冑展

・『ビーチボーイズ』展

・里見茶屋

④しゃくやくまつり

⑤赤山地下壕&城山・無料ガイド

ちばDC(デスティネーション・キャンペーン)

・まちかどミニ博物館

・駅からハイキング〜八犬伝ロマン紀行ハイキング

千葉県立四街道高校 平和学習320名来訪

シンポジウム「安房地域の課題解決と活性化に向けて、企業と住民とNPOの協働」

映画『赤い鯨と白い蛇』試写会

報告=観光まちづくり研修会

報告=観光まちづくりシンポジウム「南総里見八犬伝・井戸端会議」

空き店舗利用し、まちかどミニ博物館

館山の商店街6か所にオープン

・

ウォーキング参加者に無料でおにぎりを提供

安房水産高生

昨日は大変お世話になりました。

帰りのバスの中で一人一人感想を述べてもらったのですが、参加者全員、

二度と戦争を起こしてはならないことを私達大人には伝えていかなければならぬ責任がある!

とそれぞれの言葉での発言でした。

企画を担当した室谷をはじめ私達には、

予定に入れていた射撃場と戦闘機用掩体壕まで回れなかったのは参加者に申し訳ない気持ちであります。

今回、参加された方々は戦跡めぐりⅡとしての企画もぜひという程に喜んでおります。

これも、NPOの方々のおかげと心から感謝申し上げます。

いろいろなアクシデントがございましたが、皆様に助けられ

この研修旅行が大成功に終了しましたことをご報告申し上げるとともに、

お礼申し上げます。

昨日は春のような館山で一日過ごしましたが、

今日の稲毛はまた一段と寒さが厳しいです。

それでは、また次のおめもじを楽しみに取り急ぎお礼申し上げます。

今日もよい一日になりますように。