第14回戦争遺跡保存全国シンポジウム南風原大会

■大会テーマ

「ヒトからモノへ—戦争遺跡の保存・活用、次世代への継承を考える—」

■期間:2010年6月19日(金)〜21日(月)

■主催

・沖縄県南風原町、戦争遺跡保存全国ネットワーク

・沖縄平和ネットワーク、南風原平和ガイドの会

■趣旨-282x400.jpg)

沖縄戦から65年目の沖縄。沖縄戦体験者が人口の2割を切り、体験者による沖縄戦継承が難しくなっている。そこで近年、ヒトからモノで戦争を語ることが重要視されている。モノのなかでも戦争遺跡が「戦争の生き証人」として、体験者に代わる「語り部」として注目され、その保存活用が今日的な課題になっている。

こうした動きのなか、南風原町は1990年、全国ではじめて沖縄陸軍病院南風原壕群を町文化財指定し、2007年には20号壕を公開した。同年には南風原平和ガイドの会が発足し、2009年には南風原文化センターが新設開館した。これらの取り組みは戦争遺跡保存活用の先駆的な役割を果たしている。さらに南風原町は、1998年に「第2回戦争遺跡保存全国シンポジウム」を開催した。そして12年経った今年、あらためて本大会「第14回戦争遺跡保存全国シンポジウム」を開催する。

沖縄平和ネットワークは結成以来、戦争遺跡保存活用を積極的にすすめるとともに県内「平和ガイド」の結成にはずみを与えた。また、戦争遺跡保存全国ネットワークも戦争遺跡保存活用の全国ネットワークをつくり、現在49団体が加盟している。

こうした取り組みの結果、現在全国の指定文化財及び登録文化財は160件、県内でも13件、と年々増加している。このことは戦争遺跡の価値が社会的に認知されつつあることをあらわしている。反面、県内をはじめ全国各地で戦争遺跡が破壊されていることも見逃すことはできない。

本大会は、①南風原町の戦争遺跡に対する取り組みや沖縄平和ネットワークの活動、さらに県内「平和ガイド」の活動を県内外に発信する②全国の戦争遺跡保存団体の活動から学び、交流を深める③戦争遺跡の文化財指定の促進と戦争遺跡保存活用の理念と方法の確立を図る④戦争遺跡を通して次世代に伝える取り組みの更なる発展を図ることを目的に開催する。

■大会日程 2010年

【6月19日(土) 】

9:00〜12:00開会集会・シンポジウム

13:00〜16:30分科会

17:30〜20:30交流会

【6月20日(日) 】

9:00〜10:00全国ネット総会

10:30〜15:00分科会

15:30〜17:00 閉会集会

17:00〜18:30オプション①沖縄陸軍病院南風原壕めぐり

【6月21日(月)】

9:00〜17:00オプション②県内戦跡めぐり

※6月14日〜6月23日 南風原文化センター企画展「全国戦争遺跡写真展」

■会場

*南風原町中央公民館ホール=開会集会、第一分科会、全国ネット総会

*南風原町中央公民館第3研修室=第二分科会

*南風原文化センターホール=第三分科会、交流会、閉会集会

*南風原文化センターロビー=展示会「全国戦争遺跡写真展」

【参加費】(資料代)

*一 般=1日目500円、2日目500円 (2日で1,000円)

*学 生=1日目300円、2日目200円 (2日で500円)

*高校生以下=無料

*交流会費=2,000円

■シンポジウム

<テーマ> 戦争遺跡の保存・活用の現状と課題

<パネリスト>

・十菱駿武(全国ネット)

・吉浜忍(沖縄)

・大城和喜(南風原)

・北原高子(長野県松代)

・愛沢伸雄(千葉県館山)

<コーディネーター>

・村上有慶(全国ネット)

【分科会】

*第一分科会「保存運動の現状と課題」

・戦跡とは何かの議論も含めて

*第二分科会「調査の方法と整備技術」

*第三分科会「平和博物館と次世代への継承」(ガイド活動を中心に)

・ガイド活動を中心に県内外の交流の場にする

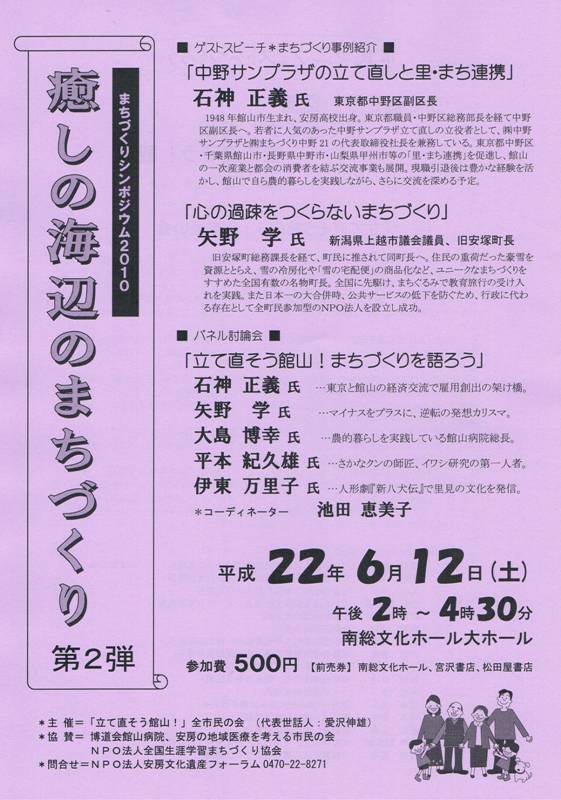

・日時=2010年6月12日(土)14:00〜16:30

・会場=南総文化ホール 【大ホール】

・参加費=500円

⇒⇒【房日新聞】2010.5.19付記事はコチラ。

⇒⇒【房日新聞】2010.6.1付記事はコチラ。..

.

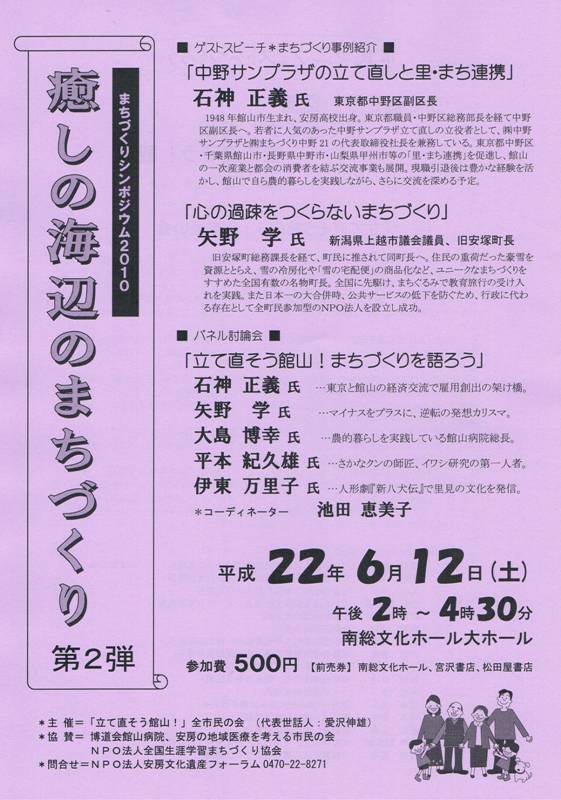

■ゲストスピーチ*まちづくり事例紹介■

◇石神正義氏=(東京都中野区副区長)

テーマ:「中野サンプラザの立て直しと里・まち連携」

1948年館山市生まれ、安房高校出身。東京都職員・中野区総務部長を経て中野区副区長へ。若者に人気のあった中野サンプラザ立て直しの立役者として、㈱中野サンプラザと㈱まちづくり中野21の代表取締役社長を兼務している。東京都中野区・千葉県館山市・長野県中野市・山梨県甲州市等の「里・まち連携」を促進し、館山の一次産業と都会の消費者を結ぶ交流事業も展開。現職引退後は豊かな経験を活かし、館山で自ら農的暮らしを実践しながら、さらに交流を深める予定。

.

◇矢野学氏=(新潟県上越市議会議員、旧新潟県安塚町長)

テーマ:「心の過疎をつくらないまちづくり」

旧安塚町総務課長を経て、町民に推されて同町長へ。住民の重荷だった豪雪を資源ととらえ、雪の冷房化や「雪の宅配便」の商品化など、ユニークなまちづくりをすすめた全国有数の名物町長。全国に先駆け、まちぐるみで教育旅行の受け入れを実践。また日本一の大合併時、公共サービスの低下を防ぐため、行政に代わる存在として全町民参加型のNPO法人を設立し成功。

.

■パネル討論会■

「立て直そう館山!まちづくりを語ろう」

◇石神正義氏…東京と館山の経済交流で雇用創出の架け橋。

◇矢野学氏…マイナスをプラスに、逆転の発想カリスマ。

◇大島博幸氏…農的暮らしを実践している館山病院総長。

◇平本紀久雄氏…さかなクンの師匠、イワシ研究の第一人者。

◇伊東万里子氏…人形劇『新八犬伝』で里見文化を発信。

○コーディネーター…池田恵美子

.

【主催】「立て直そう館山!」全市民の会(代表世話人:愛沢伸雄)

【協賛】博道会館山病院、安房の地域医療を考える市民の会、NPO法人全国生涯学習まちづくり協会

【問合せ】NPO法人安房文化遺産フォーラム0470-22-8271

≪主催者挨拶:愛沢伸雄≫

皆さん今日は。今日のシンポジウム開催に際して、市内ではさまざまな催しのある土曜日の午後、お忙しいなかをこのように多数ご参加いただき深く感謝申し上げます。

「『立て直そう館山』!全市民の会」の呼びかけ人で、NPO法人安房文化遺産フォーラム代表の愛沢伸雄です。日頃温かいご支援ご協力をいただき誠にありがとうございます。この場をお借りしてお礼申し上げます。

さて、本日シンポジウム開催の経緯と趣旨をお話いたいと思います。私は2008年の始めに看護学校が閉鎖される話を聞きました。

ご承知のように千葉県は全国的で2番目に高齢化が進行しているだけでなく、なかでも安房地域は30%を大きくこえる長寿社会になっています。安房医師会などで長年総合検診などに取り組んできたことで長寿社会が実現し、地域医療も充実した地域といわれています。

だが、看護師不足などに端を発した安房医師会病院の委譲などのさまざまな問題が生まれましたが、他地域では病院が閉鎖に追い込まれるなどいわゆる医療崩壊をおこし大変な問題になっているのはご承知だと思います。そのようななかで極めて身近な医療のことではあっても、私たちは医療従事者などの現場のことを意外と知らないということがわかりました。

そこで地域医療と看護師不足問題を考えるため、2008年11月に安房医師会のご支援もいただきながら医療従事者と市民たちが集って、その現状を勉強しはじめました。今年に入って3月には1000名を超える方々が集まり、戦後「豪雪・貧困・多病多死」を乗り越えていった岩手県の沢内村の取り組みを描いた映画「いのちの山河」の上映会を開催し、4月28日には「多病多死」を克服していった沢内村で、10数年にわたって地域医療に取り組んできた加藤邦夫医師を招き、第1回の「癒しの海辺のまちづくり」を開催しました。

加藤医師の講演では、高齢者が生涯現役で働ける生きがいのある沢内村を実現するために「口さきで理想を語るだけでなく、極めて貧しい村の財政のなかで村長と住民が対話を重ねながら、住民の協力を得て、乳児と60歳以上の医療費全額公費負担で一時的に医療費が増えたものの、結局は健康増進と病気の予防対策に積極的に取り組んだ結果、疾病率が減少し保険料は下がり医療費も減るとともに、全国初の乳児死亡率ゼロにした」との感動的なお話をうかがいました。

私は加藤医師が地域の人びとの力を借りながら、地域にはどんな課題があるかを徹底的に調べ、そのうえでその課題を解決してうえでの「行動プラン」を作り、実践と検証を繰り返しながら、よりよい地域医療のあり方を行政と医療者、そして住民たちがともに手をたずさえていった結果であったということを学びました。

安房地域においても沢内村の取り組みを参考に、40年前から安房医師会や地域コミュニティの人びと、関係行政機関の協力によって、全国的に高い評価をされた安房方式という「総合検診」が始まったといわれています。

このように医療が充実していると思われてきたこの安房地域においても、昨年、地元紙において地域医療問題や看護師問題の特集が組まれ、大きな関心を呼びました。安房地域には基幹病院として「世界的な医療機関の認証」を受けた大きな民間病院が存在していますが、その病院においても看護師不足は極めて切実な問題となっており、先におこなわれた館山市民意識調査においても、まちづくり施策のなかで力を入れてほしい項目が「医療の充実」であり、半数近くを占め、第1位でした。

この間、私は安房の地域医療を考える市民の会を呼びかけたものとして、安房地域の医療の実情を訴えるため、総務省の医療政策担当者に手紙を出したり、先に学校法人鉄蕉会が開催した「地域における医療者育成を考えるシンポジウム」にうかがい、講演者であった文部科学副大臣に要望書を直接、手渡しました。

また、この3月には、3市1町の首長や安房医師会長などが構成メンバーになっている千葉県保健医療施策の検討機関である「安房地域保健医療協議会」の皆さん宛に要望書を出し、行政にも言葉だけではなく具体的な行動に移してほしい旨や、看護師問題への取り組みに真剣になってほしい旨を要望しました。

このような地域医療問題の経緯のなかで今日の第2回のシンポジウムがありますが、地元新聞の取材の際に、私は「安房の地域医療を考える市民の会を立ちあげ、医療従事者と市民サイドの対話の場をつくってきたものの、館山市政には危機感がまったくない。悪化する財政問題も含め、いま市民が関心をもつことが重要だ」と話すともに、市民たちがまず医療問題はじめ地域課題をしっかり勉強し、解決していく道筋を市民の立場から考えて行動する「市民の会」の立ち上げを話しました。

スローガン的に理想を語る口先だけの市政ではなく、高齢社会がすすむ地域社会のなかで、市民が支えあう社会をどう作っていくかを問い、行政や市民が協働するなかで、課題を解決していく、真に市民が主役になるまちづくりを願っています。

その私のもっている課題意識を受けとめていただいたのが、本日シンポジウムにお招きしたお二人です。

東京都の中野区副区長である石神正義さんとは看護学校問題で、那古の諏訪山の中腹にある現在閉鎖されたままの中野健康学園の活用の可能性があるかどうかをうかがうために、はじめてお会いしました。私たちが看護学校問題で困っている現状について、本当に真剣にお話を聞いていただきました。館山の出身で金丸謙一市長とは同級生であり、安房高を卒業後、都庁に入り、その後中野区の人びとと密着した現場からたたき上げで中野区の副区長になった方で、本日の朝日新聞にも取り上げられている「里・まち交流」の仕掛け人でもあります。石神さんはそれだけでなく、中野区の赤字財政を立て直し、中野サンプラザの社長として、サンプラザを再建した、まさに「財政再建のプロフェショナル」であることを知りました。私たちのそばには、このような実力ある著名な行政マンがいたのです。

一方の矢野学さんは、一昨年も私のNPO主催の「元気なまちづくり市民講座」の講師として館山にきていただきましたが、ご案内のような全国のまちづくりの仕掛け人であり、全国的にご活躍されている国交省観光カリスマの一人であります。

私のまちづくりの指南役で、六月に入り新潟県上越市議会の開催中でとてもお忙しいにも関わらず、本当に無理をお願いして、来ていただきました。本当に嬉しく思っています。

マイナスの「豪雪」をプラスにしたかたで、戦争遺跡の「赤山地下壕」だけでも、「市役所のなかに一つの課をおいて、お金儲けができさまざまな仕掛けができるね。どうして行政はやらないのかな」と私におっしゃた方です。

安房出身の教育学者和田修二先生は「人間は現在だけでなく、過去と未来との間に生きる存在」なので、「過去に守るに価する大切な思い出をもつこと」「未来に向かって為すべき課題をはっきりと自覚すること」によって、今を生き抜く希望と勇気の支えとなるので、この二つを「大人の世代が日常生活の中で身をもって若い世代に教えていくこと」がいま私たちには大切であるといいました。

私はいま自分たちの頭で考えて、借り物でない確かな自己の立場と志をもって、次世代の人びとが願っていくであろう「市民が支え合う社会」をつくっていくために、全国にお住まいの館山市出身の方々の力もお借りながら、全市民の力によって館山市をよりよくするために取り組んでいきたいと思っています。

その第一歩である「立て直そう館山!全市民の会」の活動にご賛同をたまわり、是非ボランティ活動にもご参加いただければ幸いです。

お手元には、アンケートが渡っていると思いますが、市民マニフェストづくりのスタートになります。恐れ入りますが、お帰りの際、あるいはお帰り後もFAXなどでご協力いただき、今後すすめていく活動に皆様の声を活かしてまいります。どうかよろしくお願いいたします。

本日はこのように多数お集まりいただき本当にありがとうございます。最後までよろしくお願いいたします。

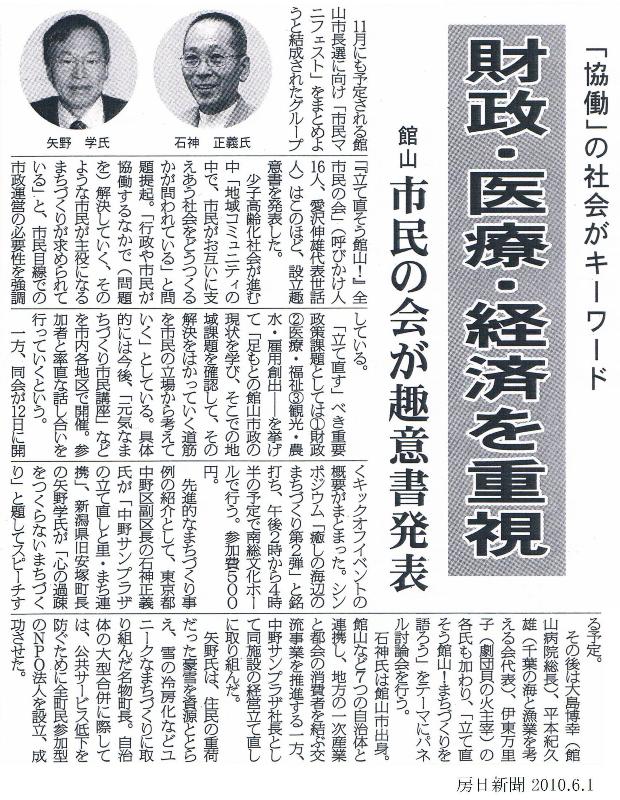

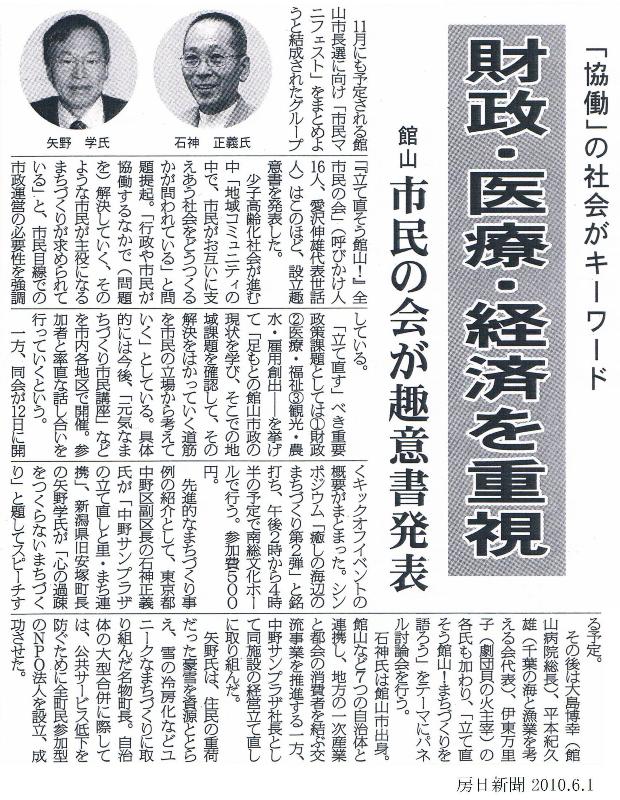

(房日新聞2010.6.1付)

「協働」の社会がキーワード

館山 市民の会が趣意書発表

財政・医療・経済を重視

.

11月にも予定される館山市長選に向け「市民マニフェスト」をまとめようと結成されたグループ「『立て直そう館山!』全市民の会」(呼びかけ人16人、愛沢伸雄代表世話人)はこのほど、設立趣意書を発表した。

少子高齢化社会が進む中「地域コミュニティの中で、市民がお互いに支えあう社会をどうつくるかが問われている」と問題提起。「行政や市民が協働するなかで(問題を)解決していく、そのような市民が主役になるまちづくりが求められている」と、市民目線での市政運営の必要性を強調している。

「立て直す」べき重要政策課題としては①財政②医療・福祉③観光・農水・雇用創出——を挙げて「足もとの館山市政の現状を学び、そこでの地域課題を確認して、その解決をはかっていく道筋を市民の立場から考えていく」としている。具体的には今後、「元気なまちづくり市民講座」などを市内各地区で開催。参加者と率直な話し合いを行っていくという。

一方、同会が12日に開くキックオフイベントの概要がまとまった。シンポジウム「癒しの海辺のまちづくり第2弾」と銘打ち、午後2時から4時半の予定で南総文化ホールで行う。参加費500円。

先進的なまちづくり事例の紹介として、東京都中野区副区長の石神正義氏が「中野サンプラザの立て直しと里・まち連携」、新潟県旧安塚町長の矢野学氏が「心の過疎をつくらないまちづくり」と題してスピーチする予定。

その後は大島博幸(館山病院総長)、平本紀久雄(千葉の海と漁業を考える会代表)、伊東万里子(劇団貝の火主宰)の各氏も加わり、「立て直そう館山!まちづくりを語ろう」をテーマにパネル討論会を行う。

石神氏は館山市出身。館山など7つの自治体と連携し、地方の一次産業と都会の消費者を結ぶ交流事業を推進する一方、中野サンプラザ社長として同施設の経営立て直しに取り組んだ。

矢野氏は、住民の重荷だった豪雪を資源ととらえ、雪の冷房化などユニークなまちづくりに取り組んだ名物町長。自治体の大型合併に際しては、公共サービス低下を防ぐために全町民参加型のNPO法人を設立、成功させた。

※シンポジウム開催概要=2010.6.12⇒⇒癒しの海辺のまちづくりシンポジウム第2弾

※【房日新聞】2010.5.19付⇒⇒記事詳細はコチラ

【講師】

沖山静彦さん

【テーマ】

ものづくり技術者から見た製品故障と私たちのくらし

【参加費】200円(茶菓子代)

-「故障」とは?

-モノをよく見ると語りかけてくるようになる

-見えないモノが見えてくる

○理想の製品作りのたとえ話

「ディコーンの一頭立ての二輪馬車」(アメリカ19世紀の詩人O.W.ホームズの詩)

むかしスペイン・バルセロナの町に馬車職人ディコーンがいた

ディコーンは後世に残る立派な馬車を作ろうとして

工夫をこらして、弱いところがないように作り上げた

この馬車は長い年月走り続けて、作者が知れなくなっても走り続けた

しかし作られてから100年目の正午、一瞬にして崩れ去った

理論的につくられたもの・・・それは理論的にこわれる

.

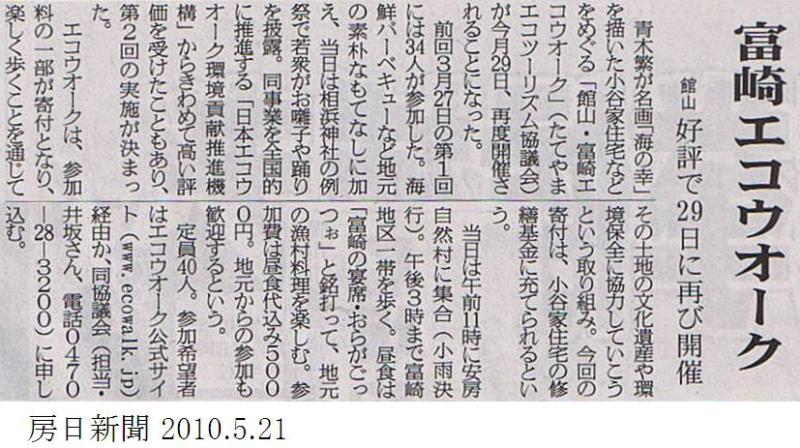

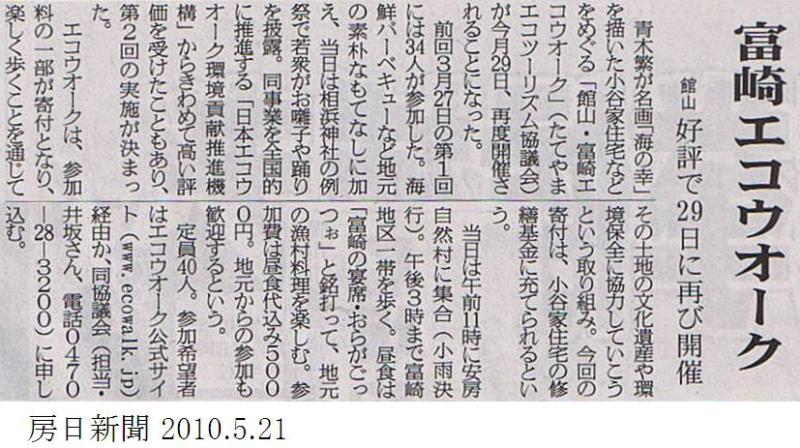

富崎ウォーク

好評で29日に再び開催

.

(房日新聞2010.5.21付)

11年ぶりに同心会展

旧館山高教諭ら8人

文化ホールに絵画や版画

.

(2010.5.21付)

.

⇒⇒開催概要はコチラへ。

映画『日輪の遺産』、終戦の悲話、来年公開

館山・南条の里山でロケ

堺雅人・中村獅童らが迫真の演技

.

来年の公開を目指して制作中の映画『日輪の遺産』(浅田次郎原作、佐々部清監督、角川映画配給)のロケが13日から16日までの4日間、館山市南条の里山周辺で行なわれ、主演の堺雅人や中村獅童、ユースケ・サンタマリアなど銀幕のスターが迫真の演技を繰り広げた。

同作品は昭和20年夏、終戦間近の東京周辺が舞台。帝国陸軍の真柴少佐(堺)が軍トップに呼び出され、山下奉文将軍が奪取した巨額のマッカーサー財宝を秘密裏に隠匿せよとの指令を受けるという、スリルと悲劇のストーリー。真柴は部下とともに、勤労動員少女を使って任務を遂行していく。

館山のロケ地は今回、財宝の隠し場所という設定で、撮影舞台が乗り込んだ。

記者が取材を許されたのは14日午後。山中にはこうこうと撮影用のライトが照らされ、当時の陸軍トラックが運び込まれるなど、大がかりなセットが組まれていた。

当日は晴天に恵まれたものの、前夜の雨で足もとが若干ぬかるんでいる。物語は真夏の設定であるため「朝からバーナーを使い、地面をくまなく乾かして撮影可能にした」(角川映画広報担当者)という。

現場では、砲弾が入っているようにカモフラージュした財宝入りの木箱を、中村獅童演ずる望月曹長がトラックの荷台から下ろすシーンを撮影中。女学生役の20人が作業を手伝い、木箱を防空壕に運ぶ。

『半落ち』で日本アカデミー賞優秀監督賞を受賞した佐々部監督は、穏やかな表情でシーンごとの動きを出演者らに説明。入念にリハーサル、カメラテストを繰り返していく。いよいよ収録。スタッフの「本番でーす!」の声が響くと、周囲の雰囲気が一瞬にして張りつめた。

今回のロケ実現にあたっては、館山市のNPO法人安房文化遺産フォーラムが尽力。現場で撮影に立ち合っていた角川映画の北尾知道専務は「地元の方々の協力に感謝している。クランクインして2か月近くになるが、いい絵が撮れている」と話していた。

◇◇

ロケ現場での報道用撮影は許可されず、併用写真はいずれも角川映画提供のものです。

(房日新聞2010.5.21付)

万石騒動ウォーク、館山で23日に開催

.

館山市の「万石騒動安房三義民300年祭実行委員会」が主催する、「万石騒動・安房三義民ウォーキング」が、23日午前10時から行なわれる。館野地区公民館から国分寺、三義民刑場跡などを巡る2時間のウォーク。館山市の学芸員・岡田晃司さんが講師をつとめる。参加費は100円(保険代などを含む)。受け付けは同公民館で午前9時45分から。問い合わせは、共催の安房文化遺産フォーラムへファックス(0470-22-8271)へ。

(房日新聞2010.5.19)

⇒⇒開催概要はコチラ。

(房日新聞2010.5.19付)

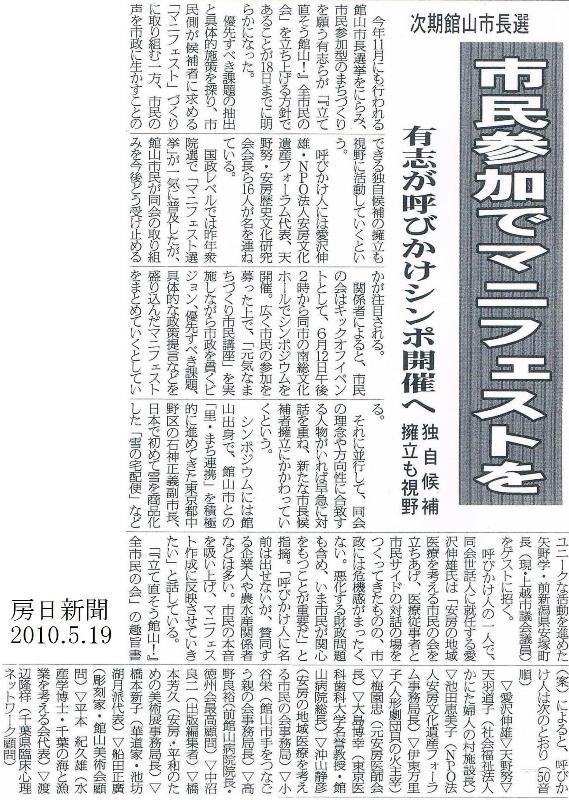

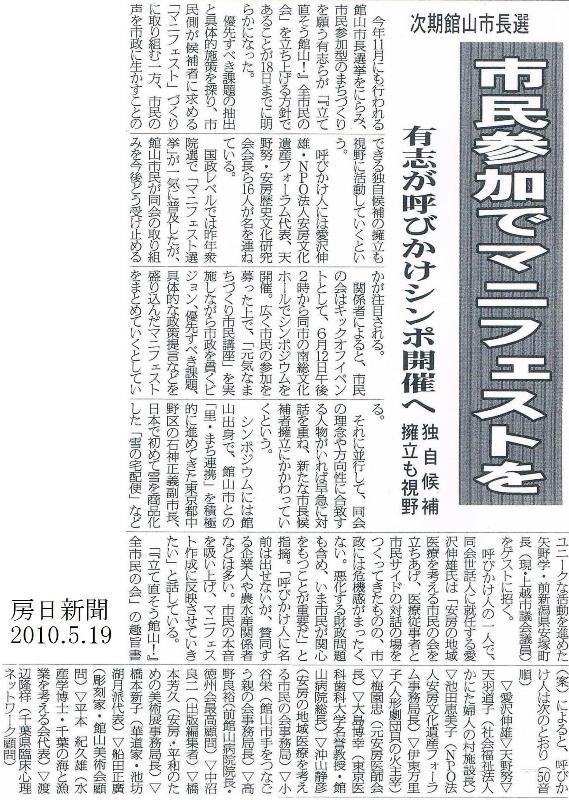

次期館山市長選、市民参加でマニフェストを

有志が呼びかけシンポ開催へ

独立候補擁立も視野

.

今年11月にも行われる館山市長選挙をにらみ、市民参加型のまちづくりを願う有志らが「『立て直そう館山!』全市民の会」を立ち上げる方針であることが18日までに明らかになった。

優先すべき課題の抽出と具体的施策を探り、市民側が候補者に求める「マニフェスト」づくりに取り組む一方、市民の声を市政に生かすことのできる独自候補の擁立も視野に活動していくという。

呼びかけ人には愛沢伸雄・NPO法人安房文化遺産フォーラム代表、天野努・安房歴史文化研究会会長ら16人が名を連ねている。

国政レベルでは昨年衆院選で「マニフェスト選挙」が一気に普及したが、館山市民が同会の取り組みを今後どう受け止めるかが注目される。

関係者によると、市民の会はキックオフイベントとして、6月12日午後2時から同市の南総文化ホールでシンポジウムを開催。広く市民の参加を募った上で、「元気なまちづくり市民講座」を実施しながら市政を貫くビジョン、優先すべき課題、具体的な政策提言などを盛り込んだマニフェストをまとめていくとしている。

それに並行して、同会の理念や方向性に合致する人物がいれば早急に対話を重ね、新たな市長候補者擁立にかかわっていくという。

シンポジウムには館山出身で、館山市との「里・まち連携」を積極的に進めてきた東京都中野区の石神正義副区長、日本で初めて雪を商品化した「雪の宅配便」などユニークな活動を進めた矢野学・前新潟県安塚町長(現・上越市議会議員)をゲストに招く。

呼びかけ人の一人で、同会世話人に就任する愛沢伸雄氏は「安房の地域医療を考える市民の会を立ちあげ、医療従事者と市民サイドの対話の場をつくってきたものの、市政には危機感がまったくない。悪化する財政問題も含め、いま市民が関心をもつことが重要だ」と指摘。「呼びかけ人に名前は出せないが、賛同する企業人や農水産関係者などは多い。市民の本音を吸い上げ、マニフェスト作成に反映させていきたい」と話している。

「『立て直そう館山!』全市民の会」の趣旨書(案)によると、呼びかけ人は次のとおり。(50音順)

▽愛沢伸雄(NPO法人安房文化遺産フォーラム代表)

▽天野努(安房歴史文化研究会代表、元安房博物館館長)

▽天羽道子(社会福祉法人かにた婦人の村施設長)

▽池田恵美子(NPO法人安房文化遺産フォーラム事務局長)

▽伊東万里子(人形劇団貝の火主宰)▽梅園忠(元安房医師会長)

▽大島博幸(東京医科歯科大学名誉教授・館山病院総長)

▽沖山静彦(安房の地域医療を考える市民の会事務局)

▽小谷栄(館山市手をつなごう親の会事務局長)

▽高野良裕(前館山病院院長・徳州会最高顧問)

▽中沼良二(出版編集者)

▽橋本芳久(安房・平和のための美術展事務局長)

▽橋本新子(華道家・池坊湖月派代表)

▽船田正廣(彫刻家・館山美術会顧問)

▽平本 紀久雄(水産学博士・千葉の海と漁業を考える会代表)

▽渡辺隆祥(千葉県臨床心理ネットワーク顧問)

⇒⇒2010.6.12=癒しの海辺のまちづくりシンポジウム第2弾

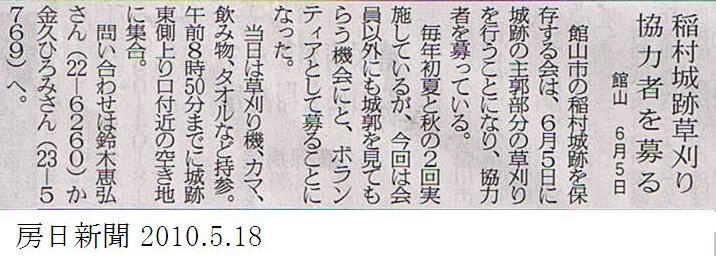

稲村城跡草刈り、協力者を募る

.

館山市の稲村城跡を保存する会は、6月5日に城跡に主郭部分の草刈りを行なうことになり、協力者を募っている。毎年初夏と秋の2回実施しているが、今回は会員以外にも城郭を見てもらう機会にと、ボランティアとして募ることになった。当日は草刈り機、カマ、飲み物、タオルなどを持参。午前8時50分までに城跡東側上り口付近の空き地に集合。問い合わせは鈴木恵弘さん(22-6260)か金久ひろみさん(23-5769)へ。

(房日新聞2010.5.18)

-282x400.jpg)