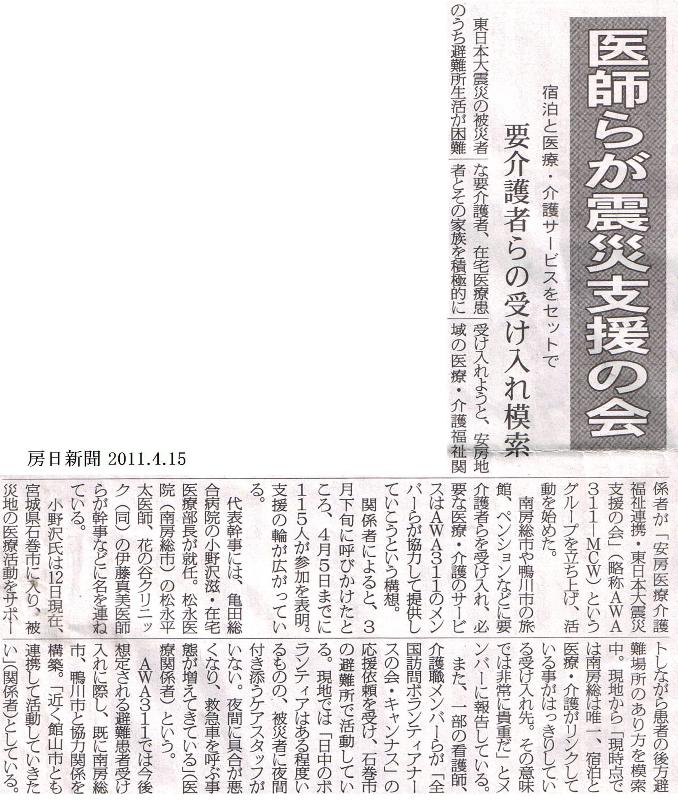

医師らが震災支援の会

宿泊と医療・介護サービスをセットで

要介護者らの受け入れ模索

.

東日本大震災の被災者のうち避難所生活が困難な要介護者、在宅医療患者とその家族を積極的に受け入れようと、安房地域の医療・介護福祉関係者が「安房医療介護福祉連携・東日本大震災支援の会」(略称AWA311-MCW)というグループを立ち上げ、活動を始めた。

南房総市や鴨川市の旅館、ペンションなどに要介護者を受け入れ、必要な医療・介護のサービスはAWA311のメンバーらが協力して提供していこうという構想。

関係者によると、3月下旬に呼びかけたところ、4月5日までに115人が参加を表明。支援の輪が広がっている。

代表幹事には、亀田総合病院の小野沢滋・在宅医療部長が就任。松永医院(南房総市)の松永平太医師、花の谷クリニック(同)の伊藤真美医師らが感じなどに名を連ねている。

小野沢氏は12日現在、宮城県石巻市に入り、被災地の医療活動をサポートしながら患者の後方避難場所のあり方を模索中。現地から「現時点では南房総は唯一、宿泊と医療・介護がリンクしている事がはっきりしている受け入れ先。その意味では非常に貴重だ」とメンバーに報告している。

また、一部の看護師・介護職メンバーらが「全国訪問ボランティアナースの会・キャンナス」の応援依頼を受け、石巻市の避難所で活動している。現地では「日中のボランティアはある程度いるものの、被災者に夜間付き添うケアスタッフがいない。夜間に具合が悪くなり、救急車を呼ぶ事態が増えてきている」(医療関係者)という。

AWA311では今後想定される避難患者受け入れに際し、既に南房総市、鴨川市と協力関係を構築。「近く館山市とも連携して活動していきたい」(関係者)としている。

(房日新聞2011.4.15付)

大河ドラマ化願い

里見4代義豊を墓参、実行委メンバーらが命日に

(房日新聞2011年4月12日 房日新聞)

戦国武将、里見家の第4代当主、義豊の命日である6日、里見氏大河ドラマ化実行委員会の里見香華会長らが、南房総市犬掛の戦場跡にある義豊と父義通の墓を訪れ、花と線香を手向け冥福を祈った。

義豊は、里見義堯と天文3年(1534)に富山地区の犬掛で激しい戦いを繰り広げた末に敗れ、4月6日に自害したとされる。

この日は里見会長ほか実行委員10人が訪れ、墓前で合掌し冥福を祈るとともに、大河ドラマ化実現を祈願した。

このあと、館山市南条の南城城跡の北側にある姫塚でも線香と花を手向けた。姫塚は、義豊の奥方が、義豊の死を知って自害した場所と伝えられている。

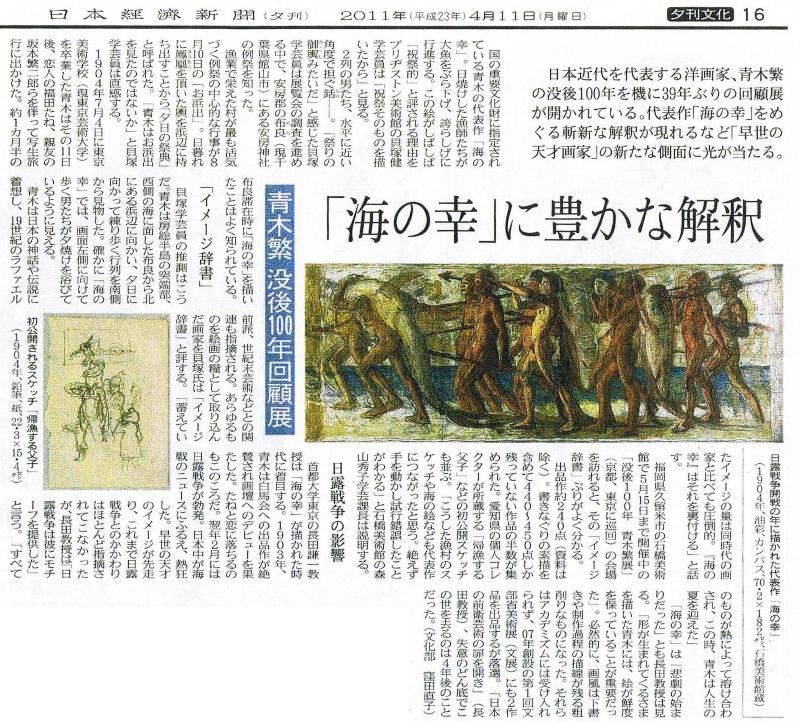

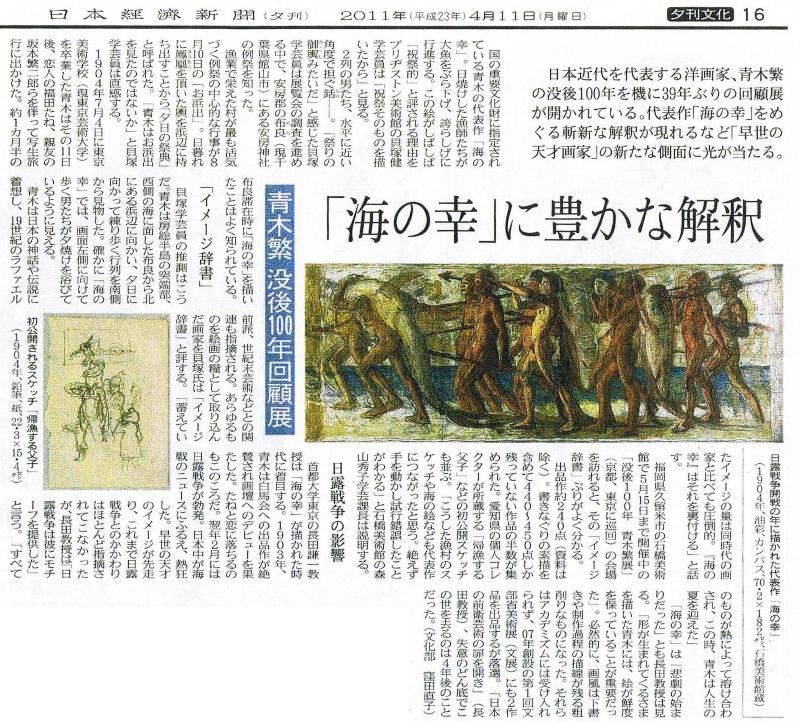

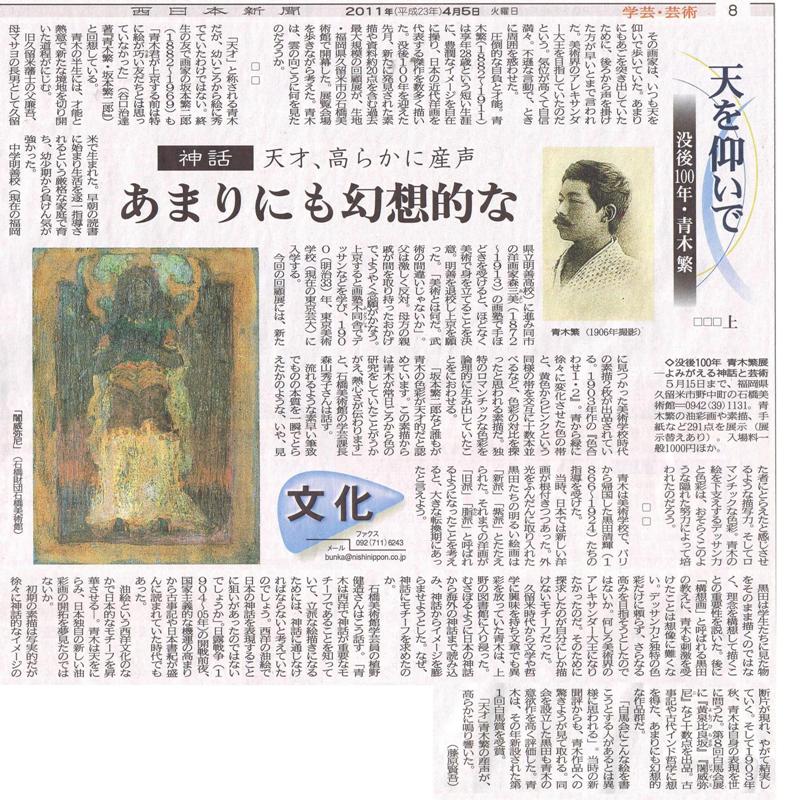

青木繁没後100年回顧展

「海の幸」に豊かな解釈

(日本経済新聞2011.4.11夕刊文化)

.

日本近代を代表する洋画家、青木繁の没後100年を機に39年ぶりの回顧展が開かれている。代表作「海の幸」をめぐる斬新な解釈が現れるなど「早世の転載画家」の新たな側面に光が当たる。

.

国の重要文化財に指定されている青木の代表作「海の幸」。日焼けした漁師たちが大魚をぶら下げ、誇らしげに行進する。この絵がしばしば「祝祭的」と評される理由をブリヂストン美術館の貝塚健学芸員は「祝祭そのものを描いたから」と見る。

2列目の男たち、水平に近い角度で担ぐ銛—。「祭りの御輿みたいだ」と感じた貝塚学芸員は展覧会の調査を進める中で、安房郡の布良)現千葉県館山市(にある安房神社の例祭を知った。

漁業で栄えた村が最も活気づく例祭の中心的な行事が8月10日の「お浜出」。日暮れに鳳凰を頂いた輿を浜辺に持ち出すことから「夕日の祭典」と呼ばれた。「青木はお浜出を見たのではないか」と貝塚学芸員は直感する。

1904年7月4日に東京美術学校(現東京芸術大学)を卒業した青木はその11日後、恋人の福田たね、親友の坂本繁二郎らを伴って写生旅行に出かけた。約1ヶ月半の布良滞在時に「海の幸」を描いたことはよく知られている。

「イメージ辞書」

貝塚学芸員の推測はこうだ。青木は房総半島の突端部、西側の海に面した布良から北にある浜辺に向かって練り歩く行列を南側から見物した。確かに「海の幸」では、画面左側に向けて歩く男たちが夕焼けを浴びているように見える。

青木は日本の神話や伝説に着想し、19世紀のラファエル前派、世紀末芸術などとの関連も指摘される。あらゆるものを絵画の糧として取り組んだ画家を貝塚氏は「イメージ辞書」と評する。「考えていたイメージの量は同時代の画家と比べても圧倒的。『海の幸』はそれを裏付ける」と話す。

福岡県久留米市の石橋美術館で5月15日まで開催中の「没後100年 青木繁展」(京都、東京に巡回)を訪れると、その「イメージ辞書」ぶりがよく分かる。

出品作約240点(資料は除く)。書きなぐりの素描を含めて440〜450点しか残っていない作品の半数が集められた。愛知県の個人コレクターが所蔵する「帰漁する父子」などの初公開スケッチも並ぶ。「こうした漁村のスケッチや海の絵なども代表作につながったと思う。絶えず手を動かし試行錯誤をしたことがわかる」と石橋美術館の森山秀子学芸課長は説明する。

日露戦争の影響

首都大学東京の長田謙一教授は「海の幸」が描かれた時代に着目する。1903年、青木は白馬会への出品作が絶賛され画壇へのデビューを果たした。たねと恋に落ちるのもこのころだ。翌年2月には日露戦争が勃発。日本中が海戦のニュースにふるえ、熱狂した。早世の天才のイメージが先走り、これまで日露戦争とのかかわりはほとんど指摘されてこなかったが、長田教授は「日露戦争は彼にモチーフを提供した」と言う。「すべてのものが熱によって溶け合わされ、この時、青木は人生の夏を迎えた」

「海の幸」は「悲劇の始まり」だったとも長田教授は見る。「形が生まれてくるさまを描いた青木には、絵が鮮度を保っていることが重要だった」。必然的に、画風は下書きや制作過程の描線が残る粗削りなものになった。それらはアカデミズムには受け入れられず、07年創設の第1回文部省美術展(文展)にも2作品を出品するが落選。「日本の前衛芸術の扉を開き」(長田教授)、失意のどん底でこの世を去るのは4年後のことだった。

(文化部 窪田直子)

語り手=青木繁《海の幸》誕生の家と記念碑を保存する会

テーマ=青木繁・没後100年久留米ツアーの報告

⇒Blog布良・相浜の漁村日記にてレポート

内容:日本を代表する明治の画家・青木繁は、1904年に房州布良の小谷邸に滞在し、後に国の重要文化財となる名画《海の幸》を描きました。

1811年に28歳で夭逝し、没後100年にあたる今年は、石橋美術館を皮切りに全国で秋まで「青木繁展」が開催されています。また、生まれ故郷久留米のけしけし山では、毎年命日(3月25日)に近い日曜日に青木繁を偲んで「けしけし祭り」が行なわれています。

青木繁が滞在した布良の小谷家の後裔、小谷福哲・由喜枝夫妻と保存する会の事務局メンバー6名が久留米を訪問し、青木繁旧居、回顧展、けしけし祭り、坂本繁二郎生家などをたずね、交流を深めてきました。

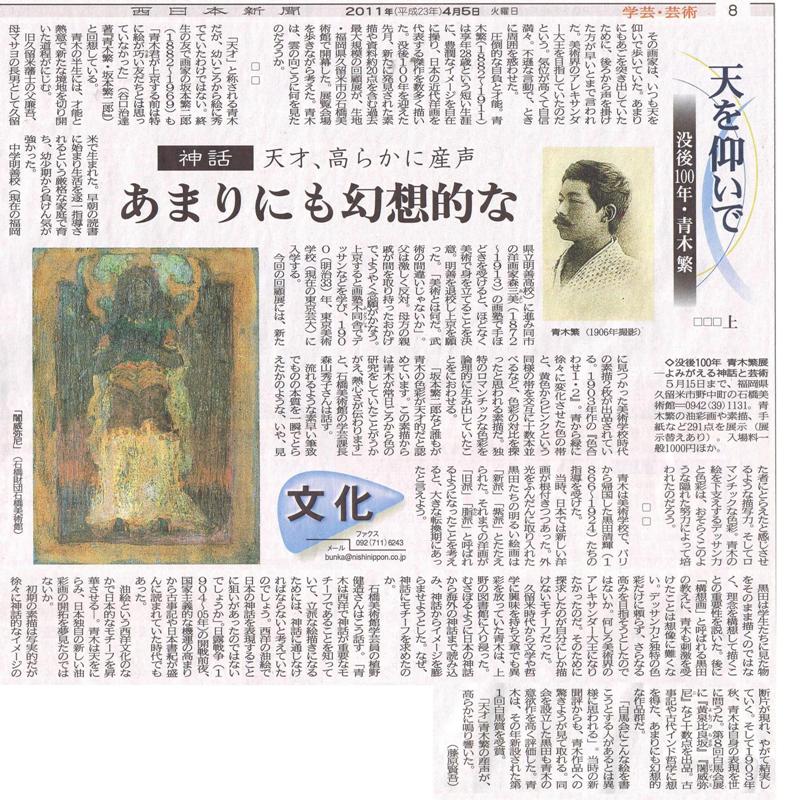

「天を仰いで〜没後100年・青木繁」

館山市布良の小谷家に関する記事は第二回目に紹介されています。

(西日本新聞2011.4.5~8付)

⇒⇒印刷用記事はコチラ。

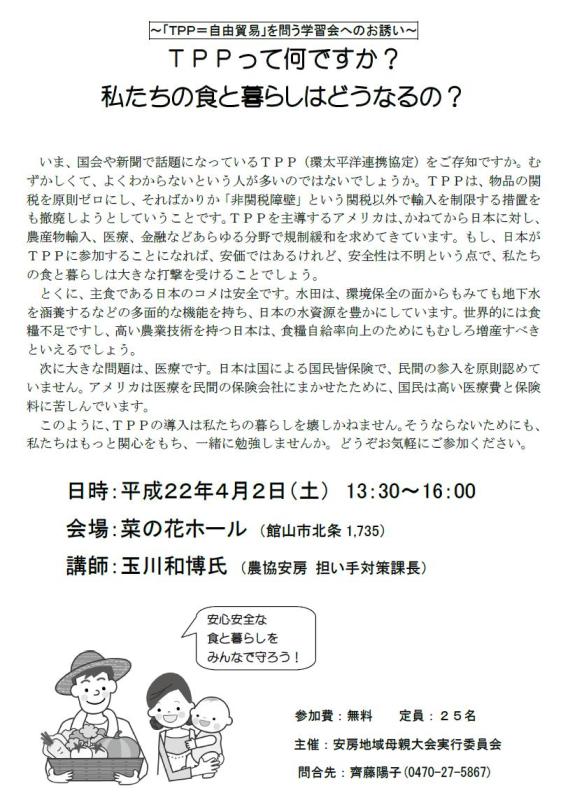

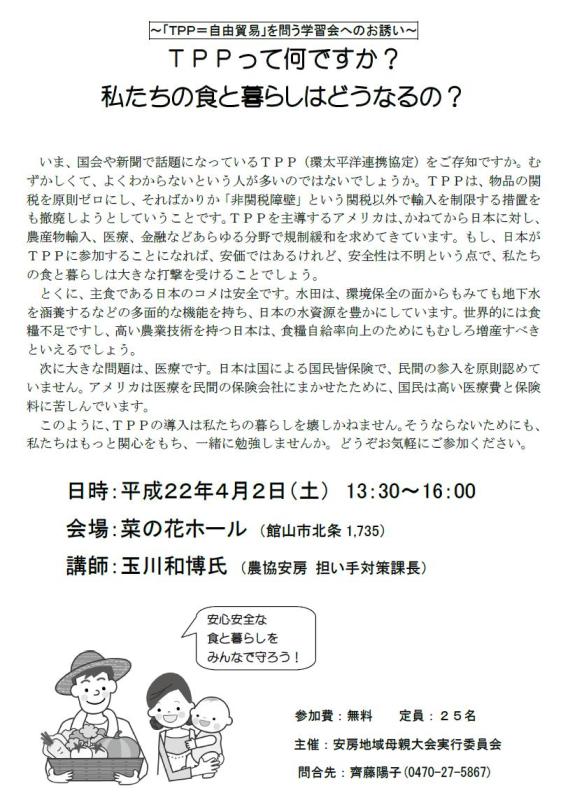

◆「TPP=自由貿易」を問う学習会へのお誘い◆

TPPって何ですか?

私たちの食と暮らしはどうなるの?

.

いま、国会や新聞で話題になっているTPP(環太平洋連携協定)をご存知ですか。むずかしくて、よくわからないという人が多いのではないでしょうか。TPPは、物品の関税を原則ゼロにし、そればかりか「非関税障壁」という関税以外で輸入を制限する措置をも撤廃しようとしていうことです。TPPを主導するアメリカは、かねてから日本に対し、農産物輸入、医療、金融などあらゆる分野で規制緩和を求めてきています。もし、日本がTPPに参加することになれば、安価ではあるけれど、安全性は不明という点で、私たちの食と暮らしは大きな打撃を受けることでしょう。

とくに、主食である日本のコメは安全です。水田は、環境保全の面からもみても地下水を涵養するなどの多面的な機能を持ち、日本の水資源を豊かにしています。世界的には食糧不足ですし、高い農業技術を持つ日本は、食糧自給率向上のためにもむしろ増産すべきといえるでしょう。

次に大きな問題は、医療です。日本は国による国民皆保険で、民間の参入を原則認めていません。アメリカは医療を民間の保険会社にまかせたために、国民は高い医療費と保険料に苦しんでいます。

このように、TPPの導入は私たちの暮らしを壊しかねません。そうならないためにも、私たちはもっと関心をもち、一緒に勉強しませんか。どうぞお気軽にご参加ください。

⇒印刷用案内チラシはコチラ。

*日時:平成22年4月2日(土) 13:30〜16:00

*会場:菜の花ホール (館山市北条1,735)

*講師:玉川和博氏 (農協安房 担い手対策課長)

*参加費:無料 定員:25名

*主催:安房地域母親大会実行委員会

*問合先:齊藤陽子(0470-27-5867)

安房医療介護福祉連携・東日本大震災支援の会について

(略称:AWA311-MCW)

このたびの東日本大震災に対し、当地でできる医療、介護の支援活動体制を、亀田総合病院、安房医療ねっとのメンバーの協力を得て整えてまいりました。

避難生活をしている方々の支援を中長期的視野で考えるとき、今はできるだけ住居環境を整えたうえで、医療と介護のサポートをしていく必要があります。

安房地域でのホテル、旅館、民宿、教育関係施設等で被災者の受け入れを行なった場合に必要とされる医療、介護のバックアップをする目的で、私たち安房地域における医療者、介護関係者、福祉関係者が連携し、「安房医療介護福祉連携・東日本大震災支援の会」(略称:AWA311-MCW)を立ち上げました。

会は今後、行政や関係機関の皆さま方と協力しながら、必要な活動に取り組んでまいります。

代表幹事:小野沢 滋(亀田総合病院 地域医療支援部)

幹事:

・鈴木孝徳(南房総市立富山国保病院)

・松永平太(松永医院)

南房総地域担当:花の谷クリニック 伊藤真美

鴨川地域担当:鴨川市立国保病院 関 洋史

館山地域担当:亀田ファミリークリニック館山 岡田唯男、伊藤かおる

*問い合わせ窓口:

花の谷クリニック TEL 0470-44-5363(小林、島塚)

亀田総合病院総合相談室 TEL 04-7092-2211(代表) 担当 児玉、小野沢

南房総市、鴨川市、館山市、安房医師会、安房歯科医師会、安房看護師会、安房薬剤師会、亀田総合病院、

鴨川市立国保病院、館山病院、南房総市社会福祉協議会、南房総市地域包括支援センター、

鴨川市社会福祉協議会、鴨川市地域包括支援センター、

館山市社会福祉協議会、館山市地域包括支援センター、安房医療ねっと、キャンナス館山 他

【参考】経過は下記サイトで随時報告いたします。

*Blog安房国再発見⇒http://ameblo.jp/awabunka1/

*SNS房州わんだぁらんど:緊急防災コミュ⇒http://wandara.net/community/?bbs_id=212

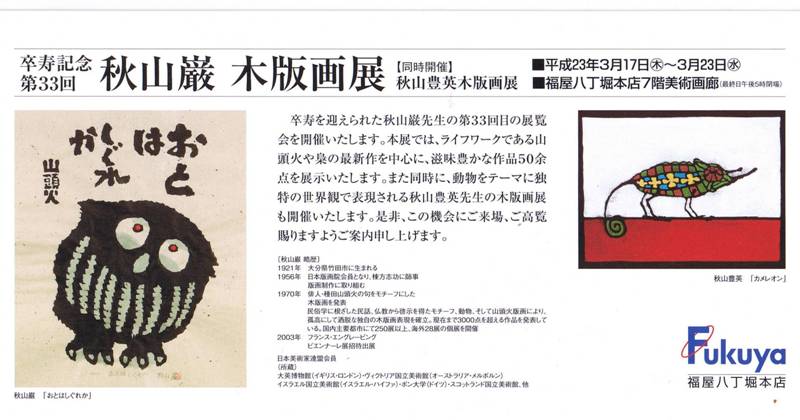

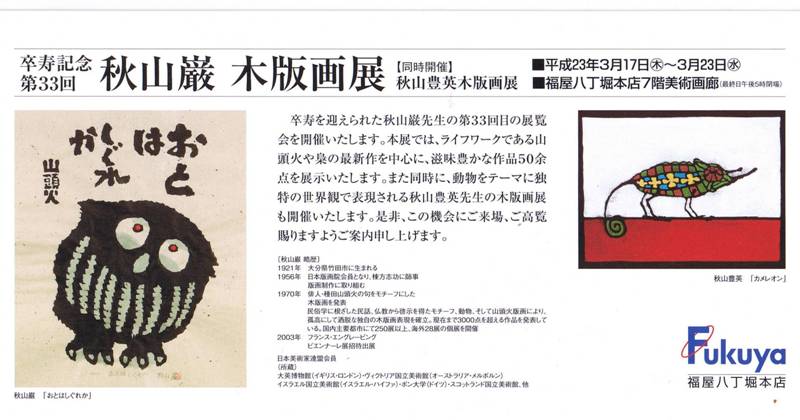

卒寿記念・第33回・秋山巌版画展

卒寿を迎えられた秋山巌先生の第33回目の展覧会を開催いたします。

本展では、ライフワークである山頭火やフクロウの最新作を中心に、

滋味豊かな作品50余点を展示いたします。

また同時に、動物をテーマに独特の世界観で表現される秋山豊英先生の

木版画展も開催いたします。

是非、この機会にご来場、後高覧賜りますようご案内申し上げます。

■日時:平成23年3月17日(木)〜3月23日(水)

■福屋八丁堀本店7階美術画廊

【プロフィール】

1921年=大分県竹田市生まれ

1941年=海軍落下傘部隊(横須賀鎮守府第三特別陸戦隊)として、館山海軍航空隊で3ヶ月間降下訓練の後、

12月に台湾で最終調整、翌42年2月ティモール島ク—パンへの奇襲攻撃に参加

1943年=館山海軍砲術学校にて特殊訓練の再教育を受ける

…⇒⇒2010.1.23館山での講演「館山の空を飛んだ落下傘兵から版画家へ」抄録(房日新聞)はコチラ。

1941年=ラバウルにて敗戦、豪兵の捕虜となる

1942年=復員

戦後、太平洋美術学校にて坂本繁二郎に師事

1756年=棟方志功に師事、版画家の道へ

1970年=種田山頭火をモチーフにした俳画を発表

2003年=フランス・ビエンナーレ展招待出品

【所蔵】

・大英博物館(イギリス・ロンドン)

・ヴィクトリア国立美術館(オーストラリア・メルボルン)

・イスラエル国立美術館(イスラエル・ハイファ)

・ボン大学(ドイツ)

・スコットランド国立美術館(スコットランド)…他

アイヌ古布絵作家でアイヌ人権運動の先駆者である宇梶静江さんが、財団法人吉川英治国民文化振興会より第45回吉川英治文化賞を授与されました。

「古布絵」の創作や絵本の出版をとおし、失われ行くアイヌ文化の伝承に努めるほか、海外のとの文化交流にも尽力した功績が認められました。

おめでとうございます。

⇒⇒宇梶静江さんの知恵袋講座はコチラ。

2011年3月11日(金)午後2時46分、東北地方の三陸沖を震源として、

国内観測史上最大の地震が起き、それに伴う大津波によって、

広域県にわたる大被害が起きています。

マグニチュード9と発表されました。

館山では、「大津波警報」が出され、海岸沿いでは避難命令が出され、

一部地区では停電もあり、あるいは交通規制もありましたが、

とくに際立った被害はなく、済みました。

全国からご心配の声をお寄せくださった皆さまに、

感謝とご報告を申し上げます。

そして、被災され、今なお安否が分からない皆さまに

お見舞い申し上げるとともに、一日も早く

日常生活を取り戻せますようご祈念申し上げます。

.

【参考サイト】

.

◆東北地方太平洋沖地震に関する情報をまとめたGoogleサイト

http://www.google.co.jp/intl/ja/crisisresponse/japanquake2011.html

人探しや情報提供、赤十字の義援金もこちらからできます。

.

◆地震の履歴一覧

http://tenki.jp/earthquake/entries

余震というより、震源地が全国各地に移って

頻発しているのが気になります。

.

◆リアルタイム験潮データ

http://www1.kaiho.mlit.go.jp/KANKYO/TIDE/real_time_tide/sel/index.htm

地図から各地の験潮所データで潮位を見られます。

東北地方の験潮所では、震災当日の15時過ぎの段階で、

針を振り切っているのが分かります。

布良験潮所では、翌朝に2mを超えたものの、

道路冠水もなく、3月13日には平常の潮位に戻っています。

なお、館山市と日本赤十字社千葉県支部館山市地区では、

被災者救援と復興支援活動のため、下記の場所に義援金受付箱を設置しました。

・館山市役所1階の受付と福祉課窓口

・館山市中央公民館

・菜の花ホール

・館山市立図書館

・館山市立博物館本館

・渚の駅たてやま

・老人福祉センター(湊)