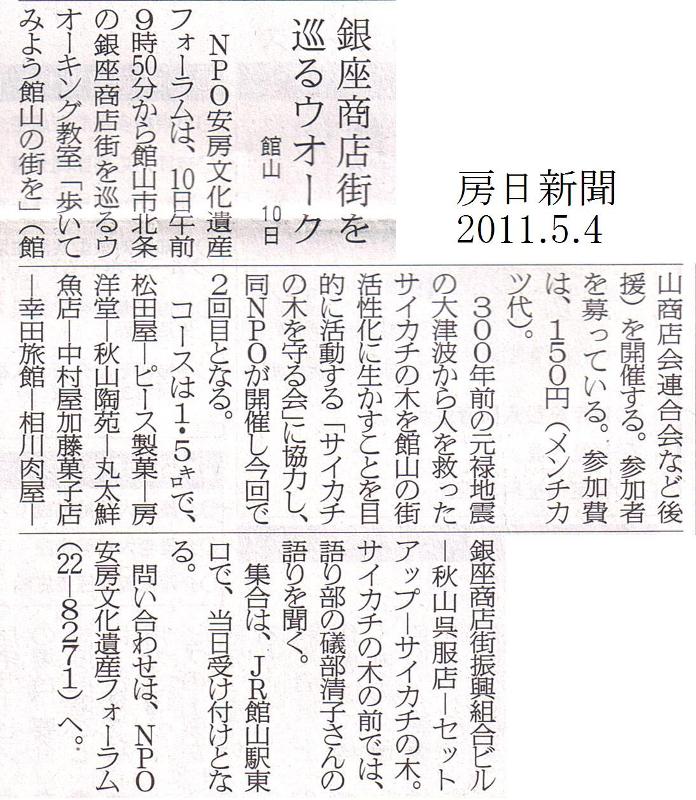

銀座商店街を巡るウォーク

.

NPO安房文化遺産フォーラムは、5月10日午前9時50分から館山市北条の銀座商店街を巡るウォーキング教室「歩いてみよう館山の街を」(館山商店会連合会など後援)を開催する。参加者を募っている。参加費は150円(メンチカツ代)。

300年前の元禄地震の大津波から人を救ったサイカチの木を館山の街活性化に生かすことを目的に活動する「サイカチの木を守る会」に協力し、同NPOが開催して今回で2回目となる。

コースは1.5キロで、松田屋〜ピース製菓〜房洋堂〜秋山陶苑〜丸太鮮魚店〜加藤菓子店〜幸田旅館〜相川肉屋〜銀座商店街振興組合ビル〜秋山呉服店〜セットアップ〜サイカチの木。

サイカチの木の前では、語り部の礒部清子さんの語りを聞く。

集合は、JR館山駅東口で、当日受付となる。

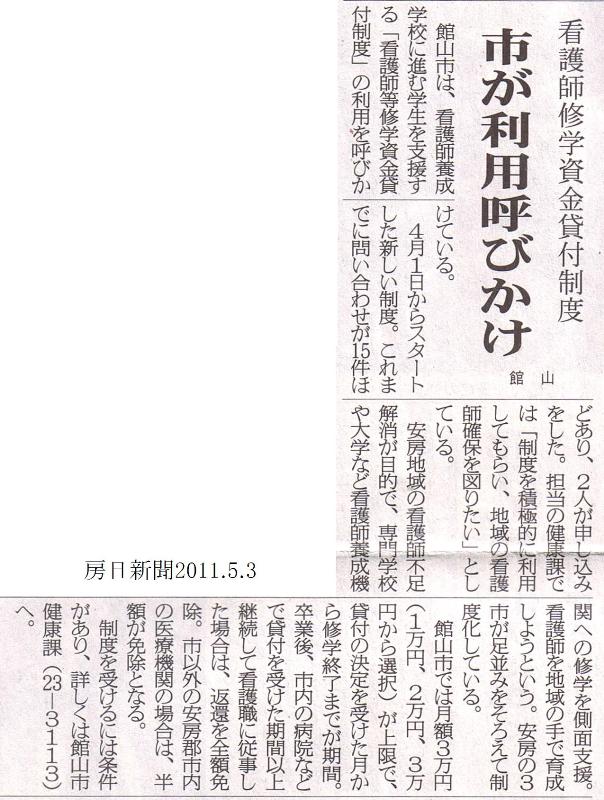

看護師修学資金貸付制度〜館山市

館山市は、看護師養成学校に進む学生を支援する「看護師等修学資金貸付制度」の利用を呼びかけている・

4月1日からスタートした新しい制度。これまでに問い合わせが15件ほどあり、2人が申し込みをした。担当の健康課では「制度を積極的に利用してもらい、地域の看護師確保を図りたい」としている。

安房地域の看護師不足解消が目的で、専門学校や大学など看護師養成機関への修学を側面支援。看護師を地域の手で育成しようという。安房の3市が足並みをそろえて制度化している。

館山市では月額3万円(1万円、2万円、3万円から選択)が上限で、貸付の決定を受けた月から修学終了までが期間。卒業後、市内の病院などで貸付を受けた期間以上継続して看護職に従事した場合は、返還を全額免除。市以外の安房郡市内の医療機関の場合は、半額が免除となる。

制度を受けるには条件があり、詳しくは館山市健康課(0470-23-3113)へ。

(房日新聞2011.5.3付)

【番組名】「BS歴史館」

【放送局】NHK-BSプレミアム

【放送予定日】2011年5月13日(金)21:00〜21:59

【再放送】2011年5月17日(火)24:00〜24:59

【再々放送】

・6月3日(金)午後9時00分〜9時58分

・6月8日(水)【7日深夜】 午前0時25分〜1時23分

http://www.nhk.or.jp/bs/history/

【テーマ】「それはミズーリ号から始まった〜日本の運命を分けた2日間〜」

「歴史とは現在と過去との対話である-」

かつてイギリスの著名な歴史家E.H.カ-はこう言いました。

4月から始まる新番組「BS歴史館」は、

この偉大なる言葉にインスピレーションを得た歴史番組です。

歴史という「過去」を学ぶことで、混迷した「現在」を生きるヒントを見つけ出します。

終戦記念日8月15日。

でも、世界にとっての終戦記念日はその20日あまり後の9月2日です。

それは、日本が敗戦を認めミズーリ号艦上にて降伏文書に調印した日。

実は、滞りなく終わったかと思われたこの調印式の直後、

日本は一歩間違えば国が無くなるかも知れない危うい運命にあったのです。

今回、3つの出来ごとにスポットを当て、その裏でどんなことが行われ、日本人が誇りを失わず、敗けても敗けない精神を貫いたのかを探ります。

未曾有の大震災に見舞われた日本。ガンバレ日本企画としてこの番組を視聴者に届けます。

①.証言でつづるミズーリ

世界にもテレビ中継されたミズーリ号艦上にて行われた降伏調印式。

そこに、日本の代表として立った11人の男達。彼らは、どんな想いでミズーリ号の上に立ったのか?屈辱の調印式を受け入れつつ、敗者の気骨を見せた男たちの心の内を検証する。

②.“三布告”撤回の物語

降伏調印式から6時間後、突如GHQから突きつけられた「三布告」。そこには「日本語の使用禁止」「日本円の禁止」の文字が。日本が消えてしまうかもしれなかった14時間を描きます。

③.本土で唯一、直接軍政された街。

千葉県館山市は、日本の降伏後の4日間、アメリカ軍によって軍事直政をされたという。アメリカが統治する日本の姿はどういったものだったのか。

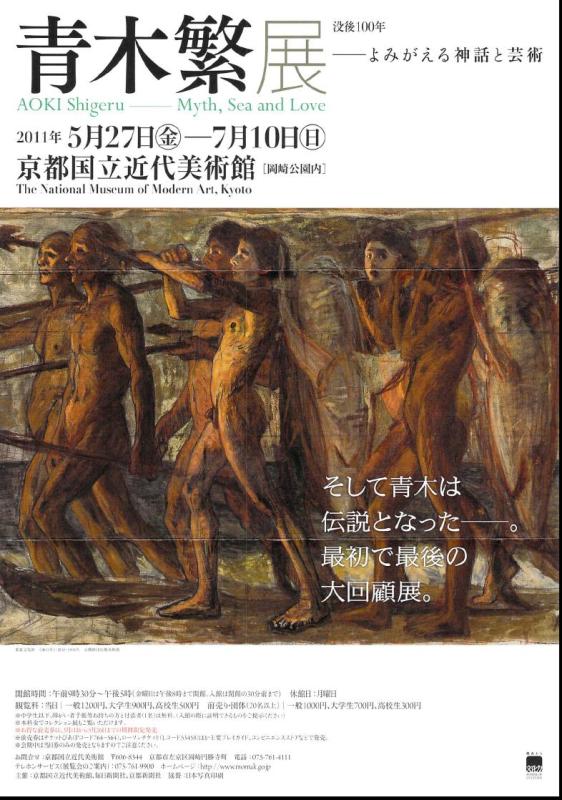

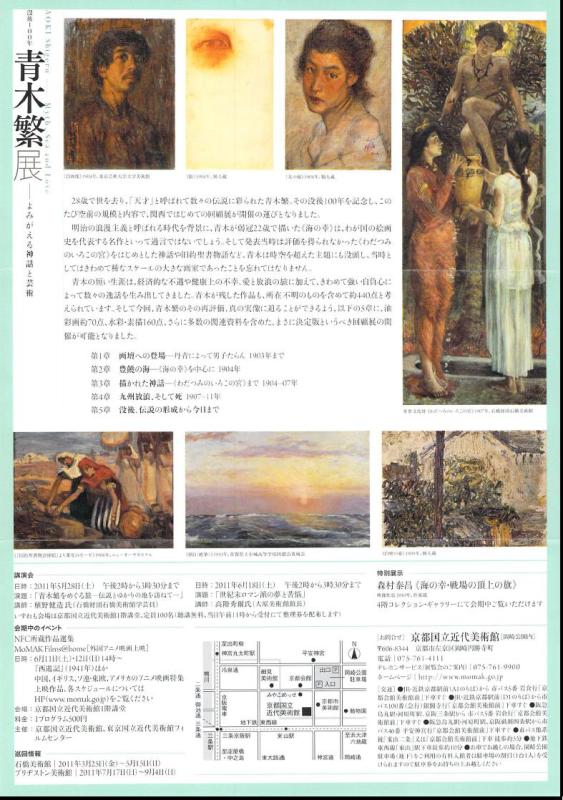

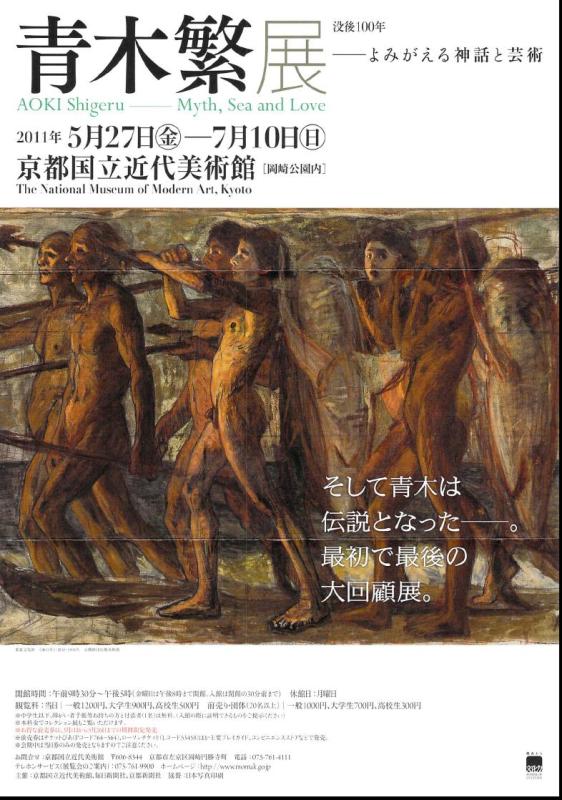

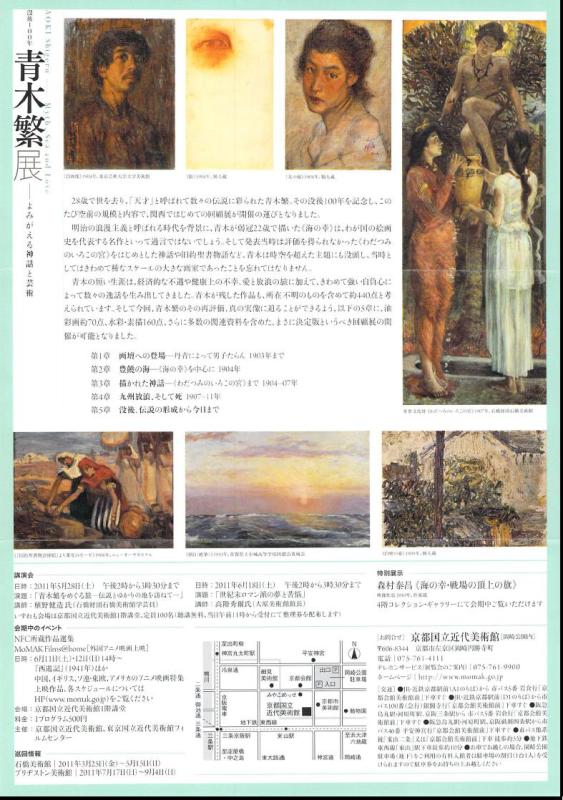

青木繁展・没後100年〜よみがえる神話と芸術

◎期間=2011年5月27日(金)〜7月10日(日)

◎会場=京都国立近代美術館(京都市)

◎開館時間=9:30〜17:00(入館は16:30まで)

◎休館日=月曜日

◎観覧料=一般1,200円(1,000円)、大学生900円(700円)、高校生500円(300円)

※()内は20名以上の団体料金

⇒⇒印刷用パンフレットはコチラ。

◎講演会…定員100名

①5月28日(土)14:00〜15:30「青木繁をめぐる旅〜伝説とゆかりの地を訪ねて」

講師=植野健造氏(石橋財団石橋美術館学芸員)

②6月18日(土)14:00〜15:30「世紀末ロマンの夢と苦悩」

講師=高階秀爾氏(大原美術館館長)

【参考】

○久留米展2011.3.25(金)〜5/15(日)石橋美術館

○東京展2011.7.17(日)〜9.4(日)ブリヂストン美術館

⇒⇒巡回3館共通パンフレット(P.8)はコチラ。

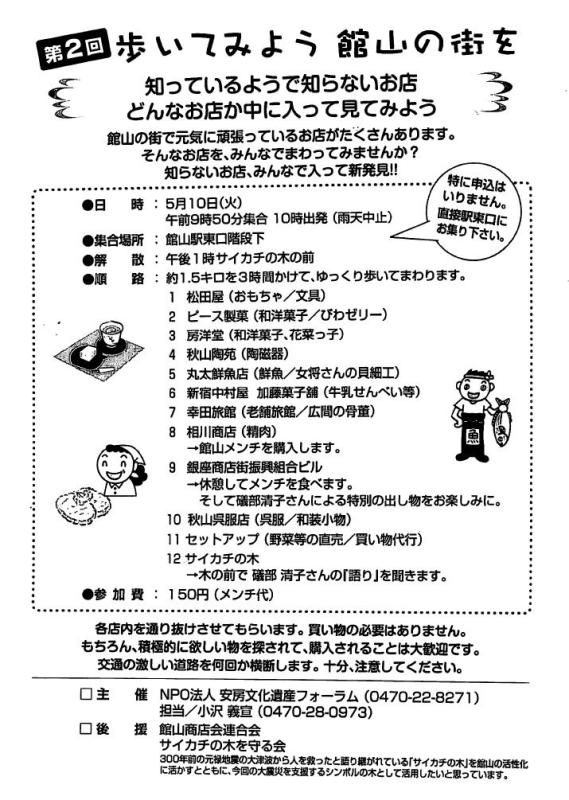

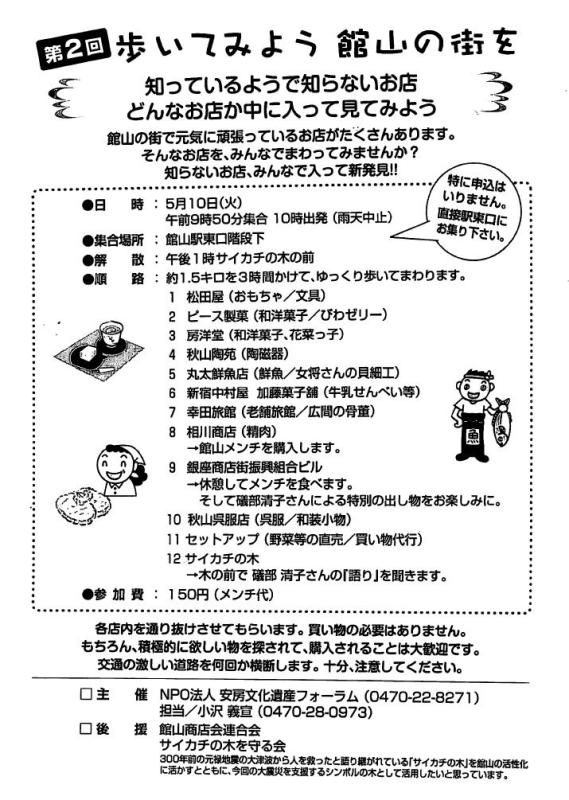

(第二回)歩いてみよう館山の街を

知っているようえ知らないお店

どんなお店か中に入って、見てみよう

館山の街で元気に頑張っているお店がたくさんあります。

そんなお店を、みんなで回ってみませんか?

知らないお店、みんなで入って新発見!!

.

【日時】2011年5月10日(火)10時出発(雨天中止)

【集合】9時50分、館山駅東口階段下

【解散】午後1時サイカチの木の前

【参加費】150円(メンチカツ代)

【順路】約1.5キロをゆっくり回ります。

・松田屋〜ピース製菓〜房洋堂〜秋山陶苑〜丸太鮮魚店

〜加藤菓子店〜幸田旅館〜相川肉屋

〜銀座商店街振興組合ビル〜秋山呉服店〜セットアップ

〜サイカチの木。礒部清子さんのサイカチの語り部を聞く。

【主催】NPO法人安房文化遺産フォーラム(担当:小沢義宣)

【後援】館山商店会連合会、サイカチの木を守る会

.

各店内を通り抜けさせてもらいます。買物の必要はありません。

もちろん、積極的に欲しいものを探されて、購入されることは大歓迎です。

交通の激しい道路を何回か横断します。十分注意してください。

NHK福岡の地域特集

「没後100年〜生と死の絵画」

4月23日(土)総合・九州沖縄地方 午後4:30〜5:13

明治後期、日本画壇にすい星のように現れて駆け抜けた天才画家・青木繁。『海の幸』など日本美術史上に残る名作を次々と描き上げた後放浪生活に入った。そして「骨灰は故郷のケシケシ山に埋めて欲しい…」と言い残して逝った。28年の人生であった。番組では、青木繁の数々の名作を紹介すると同時に、手記や手紙、友人らが青木繁の人や作品について書いた批評、エピソードを取り上げ、折々の青木繁の心の動きを見つめていく。

【出演】石橋美術館学芸課長 森山秀子

※館山でも取材協力をしました。

館山市の戦争遺跡「赤山地下壕」は、

東北地方太平洋沖地震の影響により休壕となっていましたが、

4月18日(月)より見学が再開されました。

安全に注意して、ご見学ください。

※ただし4月24日(日)は、館山市議選に伴い投票所となるため、休壕となります。

=管理者:館山市教育委員会生涯学習課⇒HP

印刷は最下段の

添付ファイルから。

↓↓↓↓

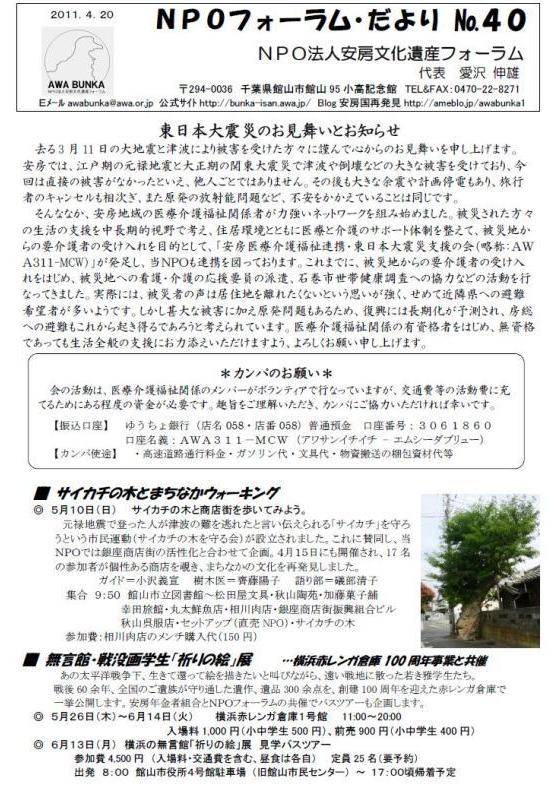

■東日本大震災のお見舞いとお知らせ

【AWA311】安房地域医療介護福祉連携・東日本震災支援の会

・カンパのお願い

.

■サイカチの木とまちなかウォーキング

.

■無言館・戦没画学生「祈りの絵」展

.

■知恵袋講座

・4月26日テーマ:青木繁「没後100年」久留米ツアー交流の報告

・5月24日テーマ:米占領軍による館山の直接軍政「4日間」

.

■第三海堡遺構移設記念シンポジウム&見学会

.

◎宇梶静江さん、吉川英治文化賞受賞

.

◎NPO総会のお知らせ

「安房医療介護福祉連携・東日本大震災(AWA311-MCW)」は、被災された方々の生活の支援を中長期的視野で考え、住居環境とともに医療と介護のサポート体制を整えて、被災地からの要介護者の受け入れをはじめ、被災地への看護・介護の応援要員の派遣、石巻市世帯健康調査への協力などの活動を行なってまいりました。

会の活動はボランティアで行なっておりますが、交通費等の活動実費に充てるためにある程度の資金が必要です。趣旨をご理解いただきカンパにご協力いただければ幸いです。どうぞよろしくお願い申し上げます。

■カンパの使途

・高速道路通行料金(富浦⇔石巻河南)往復28,200円(ETC・割引なしの場合)

・ガソリン代=車種によりおおむね18,000〜25,000円前後

・その他、文房具代、物資搬送のための梱包資材代等

■カンパ受け入れ口座

*ゆうちょ銀行から振込の場合

記号:10550 番号:30618601

口座名義:AWA311-MCW(アワサンイチイチ-エムシーダブリュー)

*ゆうちょ銀行以外の金融機関からの振込の場合

店名:058(読みゼロゴハチ)店番:058

預金種目:普通預金

口座番号:3061860

口座名義:AWA311-MCW(アワサンイチイチ-エムシーダブリュー)

振込手数料について

郵便局に口座をお持ちの方は、お振込される金額に関係なく、

窓口では140円、ATMは無料です。

郵便局に口座をお持ちでない方で、郵便局で振込手続きをされた場合は、

3万円未満が525円、3万円以上が735円かかります。

郵便局以外の金融機関からの振込手続にかかる手数料につきましては、

各金融機関によって違いますので、ご確認ください。

問合せ窓口:花の谷クリニック0470-44-5363(野口・渡辺)

※【AWA311-MCW】の詳細はこちら。⇒http://bunka-isan.awa.jp/News/item.htm?iid=584

身近な歴史に興味津々〜市民ら商店街を歩いて巡る

.

NPO安房文化遺産フォーラムは15日、館山市北条の銀座商店街を巡るウォーキング「歩いてみよう館山の街を」を開いた。市民ら17人が参加。書店や和洋菓子店、呉服店、旅館、元禄地震の津波から人を救った言い伝えの残る「サイカチの木」などを訪れた。

サイカチの木は、館山市図書館近くにあり、元禄地震の津波のとき、この木につかまって助かった人がいると伝えられている。サイカチの木の保護、保全を図ることを目的に「サイカチの木を守る会」が設立され、今回、この活動に賛同した同フォーラムがまちおこしの一助になればとウォーキングを計画した。ウォーキングでは、館山市図書館からスタートし、文具店の「松田屋」や和洋菓子店の「房洋堂」、陶磁器店の「秋山陶苑」など12ヶ所を訪ねた。

同フォーラムの小沢義宣さんがツアーガイドとなり、街並みを歩きながら各店舗に立ち寄り、店主が店の歴史などを説明したり、参加者は売られている商品を購入していた。同商店街は、鉄道の開通とともに南町交差点付近の商店、駅前に移転するなどし商店街となった。松田屋も移転した店の1つで、店主の松井悦子さんが、店内に飾られた関東大震災後に、廃材利用で建設された店の写真を紹介。このころは、楽器や書籍、文房具、スポーツ用品など1階で扱っていました」などと話した。参加者からは、「立派な店構えで驚きます。廃材とは全く思えないですね」といった声が聞かれた。

サイカチの木では、同会の森林インストラクターで樹木医の齊藤陽子さんが、「枝を落とした方が、木の勢いが良くなります」など管理や保存について説明したり、語り部の礒部清子さんがサイカチの木にまつわる創作語りを披露した。70代の女性は、「小学生のころ、通学路でいつも見ていた木が、そんな大切なものだとは知らず遊んでいました。なつかしい」と話した。

5月10日午前9時50分から、同様のウォーキングが予定されており、参加者を募っている。問合せは、NPO安房文化遺産フォーラム(0470-22-8271)へ。