●岡本太郎「大漁旗」の謎●…..寄稿=山口 正明

.

○旗との出会い

「旗」を初めて見たのは、平成19年2月。館山市銀座通りのポピーホールで開催されていたNPO法人安房文化遺産フォーラムによる「まちかどミニ博物館」の会場だった。千葉県立安房水産高校からのものが出展されていた。

旗の大きさが畳1枚分はある。白地に描かれた若人の顔。その顔から火炎のように黒・赤・黄・青・緑の線が放射状に広がっていた。脇に縦書きで「TARO」とある。

TAROとは、あの「芸術は爆発だ」の岡本太郎かと思ったが、詳細は不明だった。

ちばDCキャンペーンの一環で開催されていた「まちかどミニ博物館」。もし岡本太郎デザインの本物の旗であったなら、新聞、テレビ等でその発見が紹介されてもよかったはずであったが、まったく騒がれなかった。

.

○岡本太郎との安房水産高校

岡本太郎と安房水産高校を結びつけるものは皆目見当がつかない。

太郎本人はともかく、その父・岡本一平と安房とは無関係ではなかった。

アメリカ・カリフォルニア州ポイントロボスでアメリカ人とともにアワビ缶詰工場を経営していた小谷仲治郎。兄・源之助はアメリカに残ったが、仲治郎は明治40年に千倉町千田(南房総市)に戻った。

大正の頃、仲治郎宅に岡本太郎の父であり、朝日新聞の記者であった一平が取材のため訪ねたことがあった。当時、千田漁業協同組合の組合長であった仲治郎の誘いに応じて、一平は千田港で器械式潜水体験をしている。

仲治郎には、関東大地震で倒壊した安房水産学校の再建に尽力した功績があった。「旗」は、その関係かとも思ったが、80年ほど前の話であり、それでは年代が古すぎる。

他に考えられる理由として

① 1973年(昭43)開催の第28回国民体育大会で館山湾がヨット会場になった際、寄贈された。

② 1990年(平2)、千葉県の試験船「第14代千潮丸」竣工記念に寄贈された。

③ 2001年(平13)に起きた、愛媛県宇和島水産高校の実習船「えひめ丸」と米原潜との接触事故を悼んで全国の水産高校に寄贈された。

と3点を想定してみた。

まず、①については、当時の大会記念誌をくまなく見たが、その旗は写っていなかった。また30年前の大会にしては、旗が新しいようだ。

②と③についても皆目、見当がつかない。

.

○旗は本物か

ならば、なぜ安房水産高校にその旗はあったのか。謎は深まった。

川崎市多摩区にある「川崎市岡本太郎美術館」に照会してみた。結論から言えば、旗は本物かもしれないし違うかもしれないという曖昧な内容であった。「美術館」には同様の「旗」が1枚収蔵されている。収蔵庫に保管されていて一般公開されていないが、その記録は、「記号番号:G-113。資料名:大漁旗。特記事項:1990年」となっている。

岡本太郎の作品は、1993年と1995年の2回にわたり1800点が太郎自身から美術館に寄贈されているとのことで、旗はおそらくその中にあったものではないか。大漁旗のもと絵は、1981年製作の石版画(リトグラフ)であり、題名は「太陽」となっている。

太郎の自宅でもあった東京青山の「岡本太郎記念館」には複数の「大漁旗」があったという。美術館としては、美術館以外で旗の存在についての問い合わせは初めてとのことであった。

.

○旗の謎

昨春、安房水産高校は館山高校と統合し、館山総合高校となった。

海の息吹、若い躍動感を感じさせる「大漁旗」がなぜ、水産高校にあったのかは今も謎のままである。大切に所蔵していくことを願っている。

●千葉・館山市の「かにた婦人の村」を訪ねて

…敷地内に「慰安婦」の碑、平和・人権への思いを大切に(記者=塩沢清隆)

千葉県館山市にある婦人保護長期施設「かにた婦人の村」(以下、かにた村)の施設長、天羽道子さんは、市内で開かれた日本共産党演説会であいさつし、「平和を大切に」と訴えました。敷地内に、戦跡や「慰安婦」の碑があると聞き、かにた村を訪ねました。

海上自衛隊館山航空基地に隣接する小高い山にかにた村はあります。「かにた」は近くを流れる小川の名前です。1965年に国有地の払い下げを受けて設立。知、情、意に何らかの障害をもち、長期保護が必要な女性を受け入れてきました。

施設内を案内してくれたのは、NPO法人安房文化遺産フォーラム事務局長の池田恵美子さんです。

早速、敷地内の地下壕へ。旧日本軍の「戦闘指揮所」という額のある部屋や、天井に大きな竜の浮き彫りのある部屋も。ところどころに、射撃窓があります。

敷地内の丘の頂へ登ると「慰安婦」の碑が施設を見下ろしています。「噫従軍慰安婦」とだけ刻まれています。

1984年、入所者の一人が「慰安婦」だったことを、かにた村の創立者・深津文雄牧師に告白(別項)します。これを契機に、翌年、ヒノキの柱が建ち、86年、石碑となりました。

「口にするだけでも重い『従軍慰安婦』と刻むことで、二度と繰り返してはならない問題として、また過去のものではなく現在も続く問題だということを残したかったからではないか」と池田さん。

少し下ると、教会堂が姿を見せます。日曜日の午前9時から1時間、礼拝をしています。納骨堂には深津牧師や村の女性たちが眠っています。

敷地内には、農園、作業場、旧牛舎、入所者・職員のための居住施設などが点在します。

かにた村では、各自の自発性にもとづき、編み物、農耕、園芸、陶芸、製菓などの作業をして、職員とともに暮らします。規則正しい生活と労働、助け合いながら「共に生きる」村づくりをめざしています。

かにた村は、一時的で保護的な更生施設ではなく、人が生きているコロニーです。高い塀や鍵のかかる門、厳重な罰則はありません。自主性が重んじられます。創立者、深津牧師の理念が息づきます。

池田さんは最後に語りました。「平和・人権の理念を実践している、かにた村の活動を多くの人に伝えたい」。

*「かにた婦人の村」の見学など問い合わせは、NPO法人安房文化遺産フォーラムTEL0470-22-8271まで。

●「慰安婦」だった女性の告白から…私は見た〝女の地獄〟

「慰安婦」だった女性の告白「石の叫び」を紹介します。

「深津先生…、終戦後40年にもなるというのに、日本のどこからも、ただの一言も声があがらない。

…兵隊さんや民間の人のことは各地で祀られるけど、中国、東南アジア、南洋群島、アリューシャン列島で性の提供をさせられた娘たちは、さんざん弄ばれて足手まといになると、放り出され、荒野をさまよい、凍りつく原野で飢え、野犬か猿の餌になり、土にかえったのです。…死ぬ苦しみ。なんど兵隊の首を切ってしまいたいと思ったか。半狂乱でした。…それを見たのです。この眼で、女の地獄を…。40年たっても健康回復できずにいる私ですが、まだ幸せです。1年ほど前から、祈っていると、かつての同僚の姿がマザマザと浮かぶのです。私は耐えきれません。どうか慰霊塔を建ててください。それが言えるのは私だけです。生きていても、そんな恥ずかしいこと誰も言わないでしょう…」

*****愛沢伸雄==『「かにた婦人の村」の「慰安婦」』より

(読者のコーナー)

6月1日を前にして

….山口栄彦

…..(NPO法人安房文化遺産フォーラム会員)

館山海軍砲術学校が安房郡神戸村佐野(現館山市佐野)で開校されたのは1941(昭和16)年6月1日だった。富崎や神戸地区が心に深く刻まれているように、館山砲術学校(以下館砲)の残像がぬぐいきれない。そこで、開校記念日をまえに2、3触れてみたい。

安房地域特別支援学校のあたりに館砲の下士官とその家族用の住宅があり、「官舎」と呼ばれていた。敗戦後、官舎は地域住民に払い下げられた。やがて、土地の接収が始まったので夫が家を解体して今の場所に移った。その後部屋を一間増やし今も住んでいる。「古くて恥ずかしいです」と、Sさんはしきりに言う。恥ずかしいどころか、家は館砲にまつわる数少ない戦争遺跡の一つだ。

去る4月、1人の女性が南房総市の大房岬を訪ねた。神戸市に住む岡田啓子さん(64)だ。44(昭和19)年館砲で米国の西海岸上陸を目的とした海軍レンジャー部隊呉101特別陸戦隊、通称山岡部隊(約300人)が編成され、主に富浦地区で訓練を続けた。戦局の悪化で作戦はサイパン上陸に変更され、隊員だった啓子さんのご尊父は、特攻出撃をまえに遺書まで残したが、敗戦となり生きのびた。富浦で生まれた啓子さんは、自分の出生の地と若き日の父親の足跡を求めて来房した。「こんな場所での訓練は二度としてほしくない」と、啓子さんは大房の崖を見上げて呟いた。

館砲のA主計長は学生時代から絵を描くのが好きだったようだ。主計長からの

便りでがしばらく絶えたのを心配した父親は、44年の初夏、息子に面会するために山形市からはるばる館山にやって来た。主計長は部下(民間人)の不祥事の責任を取らされ、米軍の上陸が迫るニューギニアのビアク島に極秘に送られていた。後任のO主計長は前任者にかかわる真相は知っていたが、軍紀上それをA主計長の父親に明らかにできなかった。「あれは息子が描いた絵に違いありません」と、A主計長の父親は壁の絵を指した。A主計長はビアク島で戦死した。

.

*房日新聞2009.5.13付

*岡田啓子さんの来房レポートはblog安房国再発見

婦人保護長期施設「かにた婦人の村」施設長

.

千葉県館山市で4月29日、開かれた日本共産党演説会であいさつした、婦人保護長期施設「かにた婦人の村」施設長の天羽道子(あまはみちこ)さんの話を紹介します。

.

あいさつの依頼を受け躊躇しましたが、社会福祉にたずさわる庶民の一人として、戦中を生きてきた者として、日ごろ、現在の社会にたいへん危惧を抱いておりました。ことに政治の流れが変わらなければならないと思っておりましたので、お断りすることなくお受けしました。

二つのことをお話したいと思います。

一つは平和のことです。戦争は絶対に放棄しなければなりません。憲法九条に定められていることですが、これがあやしくなってきています。どうしても声をあげていかなければならないと思っています。

お集まりのみなさまの中にも「かにた婦人の村」をご存じの方もおられると思いますが、国有地を払い下げていただいた施設の中に戦跡の地下壕があり、また、敷地内の丘の頂には日本軍「慰安婦」の碑が建てられたこともあり、平和を発信していかなければならないと思っています。

先の大戦で、日本は害を受けたこともありますが、他国へ害を加えもしました。被害と加害の両面を経験しました。今もなおその負の歴史を負い続けています。殊に日本の過ちのために、他国で苦しんでらっしゃる方々がおり、日本でも被害を受け苦しんでおられる方々もいます。その痛みを共有し、記憶していかなければならないと申し上げたいのです。

もう一点は、「品格」という言葉がはやっていますが、「国の品格」「国のありよう」はどうあらねばならないのか、ということです。今日の社会を見て、人間が見捨てられている、とくに弱い立場の人たちがモノのように扱われているという現状に痛みを感じています。

平和を大切にする国、人間を大切にし、自然も動物も草木も、すべての命を大切にする国として、世界に誇れる国になってもらいたい、と思います。

その国をつくるのは誰でしょうか。私たちが選ぶ政治をつかさどる人たちにゆだねる部分が多いでしょう。でもその人たちを選ぶのは、私たち一人ひとりです。世界に誇れる国になるように、みなさまといっしょに念願して、あいさつとさせていただきます。

.

■かにた婦人の村

プロテスタント系社会福祉法人「ベテスダ奉仕女母の家」を母体として設立。知、情、意に何らかの障害をもち、長期保護が必要な女性を受け入れてきました。「かにた」とは施設近くに流れる谷川の名前。現在、70人の女性が職員とともに暮らし、農作業や陶芸、パン作りなどの作業をしています。

.

(しんぶん赤旗 2009.5.9付)

※房日新聞2009.4.9付に掲載されました。

【観光スポットに人気高く】

館山市が、平和学習・観光交流の拠点として一般公開している

戦争遺跡の赤山地下壕 の平成20年度入壕実績がまとまった。

総入壕者数は1万5389人と前年度比8%のマイナスとなったが、

1日平均では50人弱と相変わらず高い人気を維持しており、

同市の観光スポットとして定着してきたようだ。

同地下壕は、米軍の空襲が激しくなった太平洋戦争末期、

当時の館山海軍航空隊の防空壕として使われた。

総延長1・6㌔と全国的にも大きな地下壕で、市を代表する戦争遺跡のひとつ。

一般公開翌年の平成17年1月には、市の指定史跡にも指定されている。

入壕状況によると、入壕者の内訳は個人客が8165人で全体の53.1%と半数を超え、

学習旅行などの高校生は18.9%にとどまり、大人が81.1%を占め、

戦前・戦中世代の人たちに関心が高い。

県外からの来訪者も8,345人で54.2%と過半数を数える。

月別では、10月が1,675人と最も多く、次いで8月の1,652人、5月の1,597人、

11月の1,589人の順で続き、10月の1日平均入壕者は57.8人にのぼった。

同市は現在、戦争遺跡への修学・学習旅行 の誘致に力を入れているが、

市教委では大人を対象としたPR活動に一段と力を入れ、

歴史遺産を後世に伝えていきたいとしている。

◎赤山地下壕、総入壕者は1万5389人

…観光スポットに人気高く

.

館山市が、平和学習・観光交流の拠点として一般公開している戦争遺跡の赤山地下壕の平成20年度入壕者数がまとまった。総入壕者数は1万5389人と前年度比8%のマイナスとなったが、1日平均では50人弱と相変わらず高い人気を維持しており、同市の観光スポットとして定着してきたようだ。

同地下壕は、米軍の空襲がはげしくなった太平洋戦争末期、当時の館山海軍航空隊の防空壕として使われた。総延長1.6キロと全国的にも大きな地下壕で、市を代表する戦争遺跡のひとつ。一般公開翌年の平成17年1月には、市の指定史跡にも指定されている。

入壕状況によると、入壕者の内訳は個人客が8165人で全体の53.11%と半数を超え、学習旅行などの高校生は18.9%にとどまり、大人が81.1%を占め、戦前・戦中世代の人たちに関心が高い。県外からの来訪者も8345人で54.2%と過半数を数える。月別では、10月が1675人と最も多く、次いで8月の1652人、5月の1597人、11月の1589人の順で続き、10月の1日平均入壕者は57.8人にのぼった。

同市は現在、戦争遺跡への修学・学習旅行の誘致に力を入れているが、市教委では大人を対象としたPR活動に一段と力を入れ、歴史遺産を後世に伝えていきたいとしている。

●戦争遺跡、住民の力で後世に

…千葉・館山、志位委員長が視察

.

日本共産党の志位和夫委員長は29日、千葉県館山市での演説会に先立って、同市内にある旧海軍の軍事施設「赤山地下壕」を、NPO法人安房文化遺産フォーラム代表の愛沢伸雄さんの案内で視察しました。

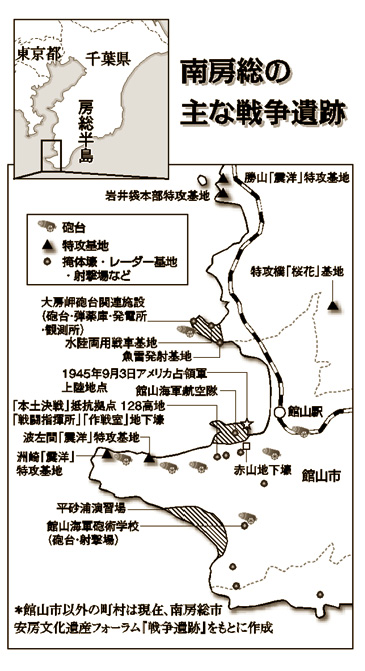

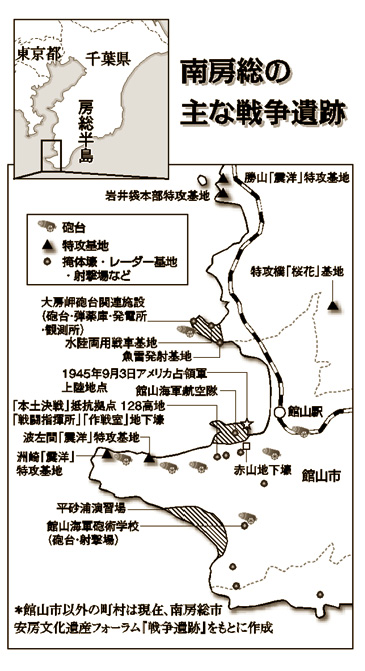

房総半島の先端に位置する南房総・安房地域は、古代から支配権力の戦略拠点とされました。第二次世界大戦では、東京湾の入り口にあって首都・東京を守る軍事上の大きな役割を担い、数多くの戦争遺跡が残っています。

赤山地下壕は、海上自衛隊館山基地のすぐ南側に位置する通称「赤山」と呼ばれる小高い山に掘られたもの。総延長は二キロメートルにも及びます。防空砲台群の戦闘指揮所や野戦病院などがあったとみられ、全国的にも珍しい航空要塞機能をもった地下壕です。

こうした説明を受けながら、志位氏は懐中電灯で照らしながら、真剣に戦跡を見て回ります。戦後、キノコ研究家が住んでいた形跡も見られました。

視察を終えた志位氏は「このような戦争遺跡を住民の力で後世に残してゆく努力は大切なことです」と、愛沢さんに語りかけ、「素晴らしい自然のあるところに戦争の拠点をつくるなどとは、本当におろかしいことですね」と話しました。

視察には、はたの君枝、加藤英雄両衆院南関東比例予定候補も同行しました。

・・・・・・・

※しんぶん赤旗サイトはこちら。

●館山の戦跡を訪ねるピースツーリズム●……執筆:池田恵美子

・・*富士国際旅行社「いい旅いい仲間」39号(2009.4.1.)に掲載

戦争中の南房総地域では、食糧供給のために花作りが禁止されていました。「花は心の食べ物」として種苗を守りぬいた農婦の勇気によって、現在の「花の房総」があるのです。一方、子どもたちが採取を命じられていたウミホタルは、乾燥粉末に水を加えると再び発光するという性質をもち、軍事利用の研究が進められていました。

太平洋に突き出て東京湾口部に位置する千葉県館山市は、東京湾要塞の軍都として重要な役割を担っていました。航空母艦のパイロット養成を担い、真珠湾攻撃や渡洋爆撃にも深く関わり、戦争末期には本土決戦に備えて七万の軍隊が投入され、陸海空の特攻基地や陣地が次々と作られました。敗戦直後にはアメリカ占領軍が上陸し、本土で唯一「4日間」の直接軍政が敷かれたこともすべて歴史から消され、語り継がれることはありませんでした。

近年、学校教育から始まった戦跡の調査研究は市民の保存運動へと広がり、その歴史的重要性が見直されてきました。2004年、館山海軍航空隊赤山地下壕は自治体によって整備・一般公開され、翌年には市史跡指定となりました。館山は、沖縄・長崎・広島・松代に並ぶ平和学習の地として知られるようになり、多くの人びとが訪れています。市民活動はNPO(特定非営利活動)法人となり、年間二百団体におよぶ平和学習のスタディツアーを迎え、ガイド事業をおこなっています。

赤山地下壕以外の戦跡は民有地や国有地に放置されたままですが、近代史を理解するうえで重要なものばかりです。特に館山の戦跡では、加害と被害の両面から戦争について学ぶことができます。この歴史的環境をすべて「地域まるごと博物館」として保存し、教育や地域づくりに活用していけることを願っています。

館山の戦跡を舞台に映画が誕生しました。「赤い鯨」は夕日を浴びて館山湾で訓練した特殊潜航艇を意味し、「白い蛇」は家の守り神を象徴しています。戦時中の館山で育ったせんぼんよしこ監督により、香川京子さん・樹木希林さん・浅田美代子さんら女性だけが登場する映画です。

物語では、香川さん演じる老婦が少女時代に過ごした館山を六十年ぶりに訪れ、終戦直前に亡くなった青年将校の遺品を見つけます。そこには「ぼくを忘れないでほしい」「自分に正直に生きてほしい」というメッセージが託されていました。

このクライマックスシーンは、天井に龍のレリーフが彫られ、「戦闘指揮所」「作戦室」という額が残る実際の地下壕で撮影されました。これは本土決戦の抵抗拠点として戦争末期につくられたものですが、社会福祉法人の婦人保護施設内にあるため一般公開されていません。

戦後四十年のとき、ある一人の女性が従軍慰安婦だった体験を告白しました。婦人保護施設の暮らしのなかで心の安らぎを得た彼女は、戦地で亡くなった仲間たちを弔ってほしいと願い出たのです。声にならない苦しさを表す「噫」という文字に鎮魂をこめ、施設内の丘の上に石碑が建てられました。奇しくもそれは、龍の地下壕の真上にあたります。

この石碑は韓国のKBSでドキュメンタリーとして世界中に放映され、従軍慰安婦問題の発火点となりました。戦争ばかりでなく、社会的性差の問題は今なお大きな課題です。この石碑と地下壕は、NPOのガイドによる平和・人権研修のスタディツアーに限り、許可をいただいて見学のご案内をしています。

館山で平和を学ぶ旅は、戦争遺跡ばかりではありません。大厳院にある四面石塔には、東西南北の各面に、朝鮮ハングル・印度梵字・中国篆字・和風漢字で「南無阿弥陀仏」と刻まれており、アジア諸国からも注目されています。古くから海路を通じてさまざまな民族が交流していた証といえるかもしれません。

これは江戸初期の建立ですが、秀吉の朝鮮侵略と家康の朝鮮通信使修交という時代背景のなか、戦没者の慰霊と平和祈願をこめて建てられたのではないかと推察されています。館山はその地理的条件から、あるときは軍事拠点とされ、あるときは異国民でも受け入れて助け合い、〝平和・交流・共生〟の精神を培ってきた地です。

足もとの地域から世界を見ると、現代社会で私たちが忘れかけているものを教えてくれるヒントがたくさんあります。それこそが、新しい観光=光を観るピースツーリズムといえるのではないでしょうか。

「しんぶん赤旗」日曜版

2009.1.18付

戦国武将ブームの現場

-信長、家康よりも石田三成、直江兼続- 戦国武将人気

.

上杉謙信、真田幸村、伊達政宗、石田三成・・・。若い女性に戦国武将が大人気です。書籍やグッズがよく売れ、各地でイベントが開かれ、戦国ロマンツアーも。何が魅力なのか。ブームの現場を歩いてみました。

《玄間太郎記者》

.

■コスプレ 手作り80着「変身したい」

千葉県にある館山城跡。『南総里見八犬伝』(曲亭馬琴)のモデル、里見氏の居城です。 ここで昨年、春と秋の2回 「戦国コスプレ(仮装)大会」が開かれました。全国のコスプレイヤーと地元の手作り甲冑(かっちゅう)武者が80人余参加。殺陣の演武などでにぎわいました。主催は、里見氏の城跡保存や活用に取り組んでいるNPO法人安房文化遺産フォーラム(愛沢伸雄代表)。

コスプレイヤーの大道寺鎌さん(31歳、会社員)に聞きました。

.

-なぜ戦国武将?-

「子どものころからアニメやゲームが大好きで、何かに変身したいと思いました。高校生のときは歴史が得意で、戦国武将に興味をもち、いろいろ調べました。一本筋を通した石田三成などの生き方にひかれました」

.

-コスプレ歴何年?-

「14年。武将のコスプレ、約80着作りました。手間ひまがかかり、神経を使うので、完成した瞬間はほんとにうれしい」

.

-武将の地へも?-

「ええ、コスプレ作りの勉強のために。上田城や大坂城、関ヶ原にも行きました」

.

■専門店 来店者6割 10代、20代の女性

東京・神田小川町。ブームを象徴するような店があります。その名も「時代屋」。 1階は、1万5千冊余の書籍(新刊・古書)。作家400人余の時代・歴史小説、歴史専門書をそろえています。NHK大河ドラマ「天地人」コーナーもあります。 2階はグッズ。戦国武将Tシャツやのぼり旗、ストラップ、合戦ゲーム・・・。その数約2万点。 土曜・日曜は6割が10〜20代の女性客です。 2階には、戦国メニューの「茶屋」も。ここで2〜3時間“武将談義”をしたり、待ち合わせて武将の地へ旅行したり。

このブームは、どこからきているのでしょう。女将(おかみ)の宮本みゆきさん(33)は、こう見ています。

.

店に若い女性が増えたのは、戦国もののゲームソフトや、ジャニーズ系タレントが出演するNHK大河ドラマなどの影響ではないか、と。

.

グッズの売れ筋などから見えてくる特徴は?

.

かつては織田信長や豊臣秀吉、徳川家康といった“勝ち組”の英傑が人気でした。が、今の若い女性は、真田幸村や石田三成など“負け組”の武将、さらには伊達政宗の懐刀・片倉小十郎や上杉景勝の若き参謀・直江兼続(かねつぐ)といった2、3番手の武将に心を寄せているといいます。

.

男性が合戦の戦略・戦術に関心を向けるのに対し、女性は?

.

「戦国武将に理想の男性像を求めている、とも違うんですね。死を覚悟した鮮烈な生き方、個性豊かな人間像にひかれるようです。図書館で調べ、本を買い込み、すごい知識です」。そして楽しそうにこうも。「一度ハマったらキケンです」

.

○著者番付(時代屋)

横綱 佐伯 泰英 (『陽炎の辻』居眠り磐音シリーズなど)

大関 司馬 遼太郎 (『竜馬がゆく』、『功名が辻』、『夏草の賦』、『国盗り物語』など)

大関 池波 正太郎 (『鬼平犯科帳』、『剣客商売』、『真田太平記』など)

関脇 北方 謙三 (『三国志』、『水滸伝』など)

小結 風野 真知雄

.

○人気武将

1 真田 幸村

2 伊達 政宗

3 石田 三成

4 直江 兼続

5 上杉 謙信

.

■関ヶ原 事前に勉強 史跡めぐり

戦国時代の合戦といえば、やはり“天下分け目の関ヶ原”(岐阜県)。東軍・徳川家康と西軍・石田三成の激戦地です。古戦場を訪ねる若い女性がふえています。

「みなさん、よく勉強しています。ガイドを必要としないほどです。戦国武将への興味を機に、歴史への関心を広げてくれればうれしいですよ」

関ヶ原町歴史民俗資料館の高木優栄館長です。

関ヶ原には史跡が点在。女性が巡るのは、主に三成軍の陣跡や墓です。 笹尾山にある三成の陣跡。竹矢来を二重に巡らし、前面に島左近、中間に蒲生郷舎(がもう・さといえ※赤旗では「いえさと」とあったが誤植だろう)を配置。三成は山頂で指揮。が、たたかいに敗れ、敗走中に捕縛され、京の六条河原で処刑されます。

三成はどんな思いで死んでいったのか。悲運の武将にだれもが思いを馳せるのでしょう。

石田方の大谷吉継(よしつぐ)。人気の武将の一人です。ハンセン病を患い、戦場では輿(こし)に乗って指揮。その大谷の墓は、杉木立の中。墓前に菊の花が手向けられていました。

.

佐賀市からきた森祐子さん(24)は、メモ帳を手に史跡を歩いていました。岐阜市内で地元のサガン鳥栖(とす)のサッカー試合を見た後、関ヶ原に足を延ばしました。

関ヶ原の合戦は、教科書で知ってはいました。が、どんな武将たちの、どういうたたかいだったのか。現地を歩いて学びたかったのです。

「勝っても負けても、戦国武将にはさまざまなドラマがあったんですね。きてよかった。大谷吉継、なんだか好きになりそう」

.

識者こうみる

愛のカブトを政治にも -NHK大河「天地人」の原作者、作家 火坂 雅志さん-

戦国武将には、強い覚悟、凛々(りり)しさがあります。女性たちは今の男性とくらべ、武将に感情移入するのかもしれません。

例えば、『天地人』の主人公・直江兼続。「長高く、姿容美しく、言語晴朗なり」と伝えられています。 兼続に人気が集まるのは、彼が貫く「義と愛」からでしょう。乱世の中の謀略、裏切り、「利」のみの行動原理。が、兼続は「利」より「義」(道義)を重んじました。

兼続は兜(かぶと)の前立てに「愛」という文字をかかげました。「愛」とは人を思いやり、慈しむ心です。たとえ不利益をこうむっても弱者をかばい、助けることなんです。「愛」は、今の政治家にもっとも欠けています。若い女性たちはきっと、そこに兼続への思いを重ねるのでしょう。

.

想像膨らむサブキャラ -時代劇コラムニスト ペリー・荻野さん-

アイドルの新陳代謝がすごく緩いんです。かげりがあるといっても、いまだにSMAPです。スーパースター・ヒーローが出ていません。 昔のような時代劇の人気シリーズがなくなり、若い女性が時代劇から離れていました。でも、ゲームやテレビの大河ドラマに戦国ものが現われてきた。戦国武将は、いつも死と隣り合って、波乱万丈。そんな生き方が、新鮮だったのでしょう。 そのうち“自分だけのアイドル”がほしくなる。有名な武将ではなく、サブキャラクターに心を寄せ、自由に想像をふくらませていくんです。 それに戦国時代はファッショナブルです。直江兼続の兜には「愛」をかたどった前立てが付けられ、甲冑の下の着衣も美しい。女性はストーリー性とファッション性にとても敏感なのです。

さて、この戦国武将ブームだが、何と我が高知県も無縁ではなく、というより、まさにその渦中にある。

この記事をご覧あれ。

【引用開始】

若い女性に「戦国武将ブーム」 「写真撮らせて」「甲冑着たい」

(J-CASTニュース 2008/10/12)

伊達政宗や真田幸村、長宗我部元親といった戦国武将が若い女性のあいだでブームになっている。戦国時代を扱ったゲームソフトや大河ドラマの影響のせいか、武将ゆかりの地や博物館などで女性の姿が目立ち始めたのだ。

ここ1〜2年で「長宗我部元親ファン」が増える

「ゲームの影響なんでしょうか、最近若い女性が増えてきているのは確かで、(参拝客の)90パーセント以上は若い女性です。昔にはなかったことで、ビックリしてます」

と話すのは、高知市の若宮八幡宮の大久保千尭宮司(65)。戦国武将の長宗我部元親が戦勝祈願したとされる同神社に若い女性の参拝客が増え始めたのはここ1〜2年のことで、女性客はどうやら「長宗我部元親ファン」らしい。大久保さんは「(坂本)竜馬さんは全国区だけど、まさか元親がそういう対象になるとは」と驚きを隠さない。

突然の「元親人気」を受けて、神社では元親にちなんだミニチュアののぼりや絵馬を製作したところ、売れ行きは好調という。境内には長宗我部元親の銅像があり、こちらも「かっこいい」と評判に。神社周辺にも元親ゆかりの史跡もあり、人気スポットになっているようだ。

「(長宗我部元親について)びっくりするほど知っていて、こちらも勉強しているんですが、逆に質問されたりして。刺激になりますね」

と大久保さんは話す。

こうした戦国武将人気はどうやら全国に広がっているようだ。真田幸村ゆかりの地である長野県上田市では、毎年春に真田一族を模した武者行列がメインとなる「上田真田まつり」が開催されるが、08年4月29日の祭りでも女性客の姿が目立った。同市観光課はJ-CASTニュースに対して、

「若い女性のファンが多くて、甲冑を着た武将と写真を撮りたいという方もいます。女性ファンが増えたのはここ1〜2年のことだと思います」

と話す。真田家の家紋である「六文銭」のマークの入ったお土産などを買う女性の姿も多く見られるという。

人気ゲーム「戦国BASARA」が火付け役?

伊達政宗の甲冑を展示している仙台博物館でも「以前はお年寄りや小学生が多かったが、2、3人連れの女性客が目立ち始めた」という。同館では年に2回、政宗のレプリカの鎧兜を実際に着用するイベントを開催しているが、「2年前くらいから女性の応募者が増えている」。なかには政宗の甲冑を見て「政宗サマ」と口にする女性客もいるようだ。

ブームの火付け役とされているのは、戦国時代をテーマにした大河ドラマや「戦国BASARA」という人気ゲームソフト。ソフト発売元のカプコンは「女性より男性のユーザーが多いというのは他のソフトと変わらない」というが、ゲーム好きは「武将のキャラクターがみんなカッコよくつくられていて、女性にも人気だ」と口を揃える。同シリーズは戦国時代の武将が対戦するアクションゲームでPS2とWiiで展開。現在までに100万本ほど売り上げている。

同社が08年8月に実施した人気投票では、1位が伊達政宗、2位が真田幸村、3位は長宗我部元親となっている。

(赤旗 2008.12.8 )⇒ WEB記事はこちら。

●列島だより…安房を再発見

戦跡保存やガイド、合唱団

要塞、特攻の軍都だった

平和、元気な地域づくり

NPO法人安房文化遺産フォーラム

愛沢伸雄/小沢義宣/池田恵美子

地域づくりをめざして千葉県の房総半島南部(安房地域)でNPO法人安房文化遺産フォーラム(館山市、愛沢伸雄代表)が精力的に活動しています。戦争遺跡、中世の城跡、文化財の保存・活用、各種イベントから地域運動まで活動の幅を広げています。(上田明夫)

——————————————————————–

.

活動の柱のひとつ戦争遺跡ツアーガイド(平和研修)は、フォーラム設立後の五年間で八百団体約二万人。最近の日程を聞くと—

11月21日 労組の九条の会

26日 全商連

同 静岡地方のタクシー協会

30日 政党関係者

12月6日 旅行団体

同 東京の労組

7日 無料ガイド

先月22,23日は若者向けに「戦国こすぷれ大会〜里見八犬伝in館山」を主催。28日は「地域医療と看護学校問題を考える医師・看護師と市民の集い」もありました。12月のこの後も東京の中学1年生40人のガイドなどスケジュールはぎっしりです。

戦跡ツアーの一つに参加してみると、ホテルの一室で映像を使った座学のあと赤山地下壕へ。

ガイドは、かつて釣りざんまいを夢見て移り住んだ小沢義宣さん(70)。6、7年前、愛沢氏らの戦跡調査の公民館活動に参加し「釣りができない日に歩いていると変なものに出合う。なんだろう、なんだろうと思っていましたが、案内と説明でそれがわかった」とこの道へ。

●ウミホタルの歌

青い光を放つウミホタル。館山は世界的にも有名な生息地ですが、戦時中、軍事利用で地元の子どもたちが採取を命じられました。平和研修で語り継がれ、生まれたのが合唱組曲「ウミホタル〜コスモブルーは平和の色」。NPO主宰の市民合唱団もでき、この12月も3回の練習です。

●戦国の城跡歩く

戦国大名里見氏の史跡をめぐるウオーキング、空き店舗を活用した「まちかどミニ博物館」と多彩に活動する同フォーラム。一昨年、「あしたのまち・くらしづくり活動」で内閣官房長官賞を受賞、この十一月には千葉県知事から地域観光振興功労で表彰されたばかりです。

事務局長の池田恵美子さんは「会員は200人、ガイドは50人ほどが活動しています。戦争遺跡とともに地域の有形無形の文化とその遺産を継承し、活用し、みんなが元気に、そして支え合う地域づくりをしたいですね」と話します。

●平和、元気な地域づくり

NPO代表 愛沢 伸雄さん

足もとの地域の人々の生活や文化を見つめ、再発見し、平和で元気よく住むことのできる地域社会にしたい。だれもが願うその思いから、「何もない」「保守的地域だから」ではなく、安房(「安らかな家」の意と解しています)という名に込められた地域を歩き、話を聞き、調査研究と運動を重ねると、その尽きせぬ魅力と特性を知ることができました。全国的にも貴重な戦争遺跡の再発見もその一つです。

平和研修で訪れた方から自分の地域を見つめ直すきっかけになったという感想も寄せられています。この南房総を舞台に平和と地域活性化のネットワークがこれからも広がればすばらしい。地域コミュニティ、地域と地域、地域と世界を足もとからつなぐNPOの発展に力を尽くしたい。

——————————————————————–

●太平洋戦争開戦の日

要塞、特攻の軍都だった

きょう12月8日は、67年前の1941年、日本軍がハワイ真珠湾攻撃をした日です。主力は航空母艦と艦載機でした。愛沢氏らによると、軍都館山のシンボル館山海軍航空隊は空母パイロットの養成機関で、基地は「陸の空母」と呼ばれ、真珠湾攻撃とも深くかかわっていました。

すぐ山側にある赤山地下壕は「住民から、ごみ捨て場で子どもが遊んで危ないという訴えがあった所」とフォーラム会員の神田守隆さん(元共産党館山市議)。市民とともに神田さんも議会で尽力し、今は館山市指定文化財として一般公開されています。

調査で秘密のベールをはがし、総延長約2キロの地下要塞の姿を市民と全国に知らせ文化財にまでしたのが、当時県立高校で「世界史」を教えていた愛沢氏ら市民だったのです。

●岬や海岸線には

戦争遺跡は館山市だけで五十カ所近く。安房文化遺産フォーラムが出版した『あわ・がいど 戦争遺跡』を手に海辺を行くと、常緑のマテバシイの樹林、波打ち際、あるいは今は中学校のなかに戦争遺跡の数々が。

南房総は明治期から「東京湾要塞地帯」に指定され、戦争とともに強化されました。指折りの景勝地、大房岬(南房総市富浦)は岬全体が要塞跡でした。

南に行くと、太平洋諸島の上陸作戦訓練にはぴったりの平砂浦(白砂青松百選)を演習場にした館山海軍砲術学校跡。常時1万5千人が訓練したという当時の写真パネルが展示してありました。

●本土決戦に備え

海岸線を行くと、戦争末期の本土決戦に備えた水上特攻艇「震洋」などの特攻基地跡です。海から離れたところには本土決戦の切り札、ロケット特攻機「桜花」の基地跡も。

南房総に展開した七万の軍隊が本土決戦・「第二の沖縄戦」の臨戦態勢のまま1945年8月に敗戦の日を迎えます。9月3日、米占領軍本隊約3,500人が館山に上陸、4日間でしたが本土で唯一「直接軍政」をしきました。軍政解明のきっかけは「中学校の日誌で記述を発見したことから」(池田事務局長)といいます。

要塞・訓練・特攻—サンゴの北限の温暖な気候と花、海水浴や釣りの観光とレジャーのまちのもう一つの顔です。

.