ウガンダの恵まれない子どもたち13万円

メディア報道

殺陣剣術「魂刀流志伎会」代表

戸沼智貴さん(33)

◎民家訪ね伝承を採話

児童文学者の松谷みよ子さんら

.

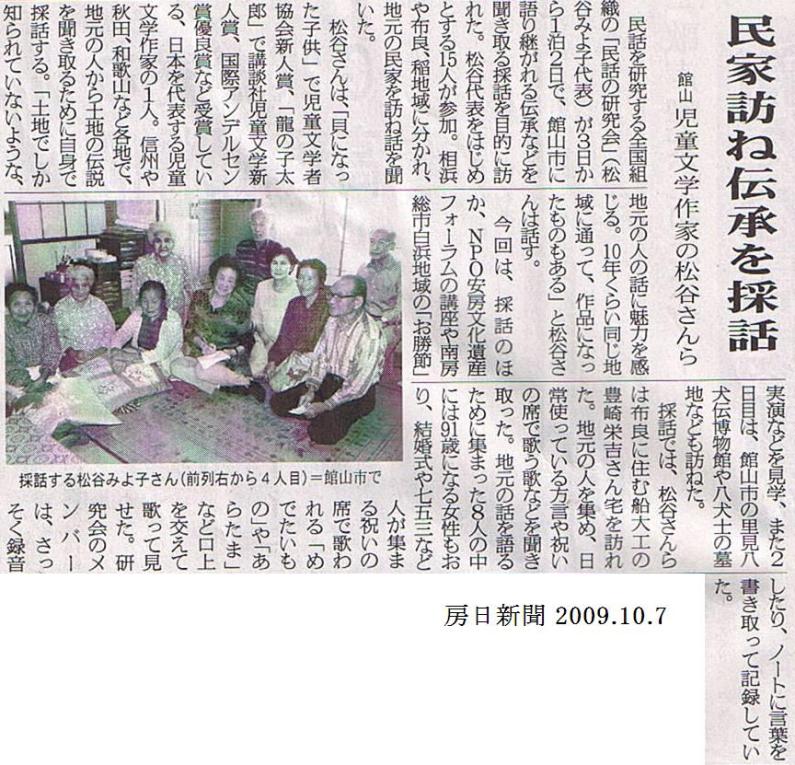

民話を研究する全国組織の「民話の研究会」(松谷みよ子代表)が3日から1泊2日で、館山市に語り継がれう伝承などを聞き取る採話を目的に訪れた。松谷代表をはじめとする15人が参加。相浜や布良、稲地区に分かれ、地元の民家を訪ね話を聞いた。

松谷さんは、「貝になった子供」で児童文学者協会新人賞、「龍の子太郎」で講談社児童文学新人賞、国際アンデルセン賞優良賞など受賞している、日本を代表する児童文学作家の1人。信州や秋田、和歌山など各地で、地元の人から土地の伝説を聞き取るために自身で採話する。「土地でしか知られていないような、地元の人の話に魅力を感じる。10年くらい同じ地域に通って、作品になったものもある」と松谷さんは話す。

今回は、採話のほか、NPO法人安房文化遺産フォーラムの講座や南房総市白浜地域の「お勝節」実演などを見学、また2日目は、館山市里見八犬伝博物館や八犬士の墓地なども訪ねた。

採話では、松谷さんらは布良に住む船大工の豊崎栄吉さん宅を訪れた。地元の人を集め、日常使っている方言や祝いの席で歌う歌などを聞き取った。地元の話を語るために集まった8人の中には91歳になる女性もおり、結婚式や七五三など人が集まる祝いの席で歌われる「めでたいもの」や「あらたま」など口上を交えて歌ってみせた。研究会のメンバーは、さっそく録音したり、ノートに言葉を書き取って記録していた。

.

*房日新聞2009.10.7付

館山市のNPO法人「安房文化遺産フォーラム」(愛沢伸雄代表)はこのほど、同市富崎地区の街並みを細密なパノラマイラストで描いた『あわがいどマップ②黒潮に生きる漁村 館山富崎』を発行した。

地元富崎の「青木繁《海の幸》誕生の家と記念碑を保存する会』(嶋田博信会長)が制作に協力。同フォーラムとしては「海軍のまち館山」に続くマップ第2弾で、「富崎地区の活性化、観光振興に役立てたい」としている。

マップはB2判で、布良、相浜から南房パラダイス、安房神社の区域までをカバー。両漁村や平砂浦沿いの「エコ・ウォーキング」コース、「まぐろはえ縄漁と仕掛けの様子」や「布良から見る伊豆諸島」なども分かりやすく図解で示した。

裏面は画家の青木繁、舟唄の「安房節」、名物料理・食材などの歴史・文化遺産を、写真を交えて紹介している。

手書きの細密イラストを担当した同市八幡の中屋勝義さん(67)は「地域を3か月ほど徹底的に歩き、完成までに1年かかった。地域のために、地図を大いに利用してほしい」と話した。

ガイドマップは5,000部を印刷。富崎地区の全世帯501戸に1部ずつ寄贈し、一般には1部300円で販売する。館山市内の書店で購入が可能という。

房日新聞 2009.9.29付

◎各界から160人が祝福

..安房文化遺産フォーラム、

..和島誠一賞など受賞祝賀会

館山市のNPO法人「安房文化遺産フォーラム 」(愛沢伸雄代表)の「和島誠一賞」受賞を記念する祝賀会が9月26日、同市のたてやま夕日海岸ホテルで開かれた。金丸謙一館山市長、石田三示衆議院議員をはじめ地元政界、経済界、NPO、文化財保護団体などから約160人が出席。全国的にも権威ある同賞受賞と、長年にわたり地元文化財の発掘、保存・活用に尽力してきた同フォーラムの功績をたたえた。

同フォーラムは、2006年に「あしたのまち・くらしづくり活動部門」で内閣官房長官賞、昨年には千葉県文化の日功労賞を受賞。今回で「トリプル受賞」となったことを機に、里見流家元の里見香華さんら43人が発起人となり祝賀会が企画された。

祝賀会では、千葉歴史学会会長の佐藤博信・千葉大教授が「里見氏の遺跡、戦争遺跡などが同フォーラムの民間の人たちによって守られた。これが高く評価された。この地に地下水のように流れている『民間力』を感じる」とあいさつ。金丸市長は「宮城の戦争遺跡、赤山の見学者は増えており、市でも駐車場を拡充した。ともに協働のまちづくりをしていきましょう」とエールを送った。

愛沢代表は「戦争遺跡。稲村城跡とも、当初は周囲の風当たりが強かった。だが、市民が主役になった文化財保存、地域づくりを忠実に目指してきたつもりだ。活動を続けるのは厳しい面もあるが、きょうを機に、また(心を)奮い立たせて頑張りたい」とスピーチした。

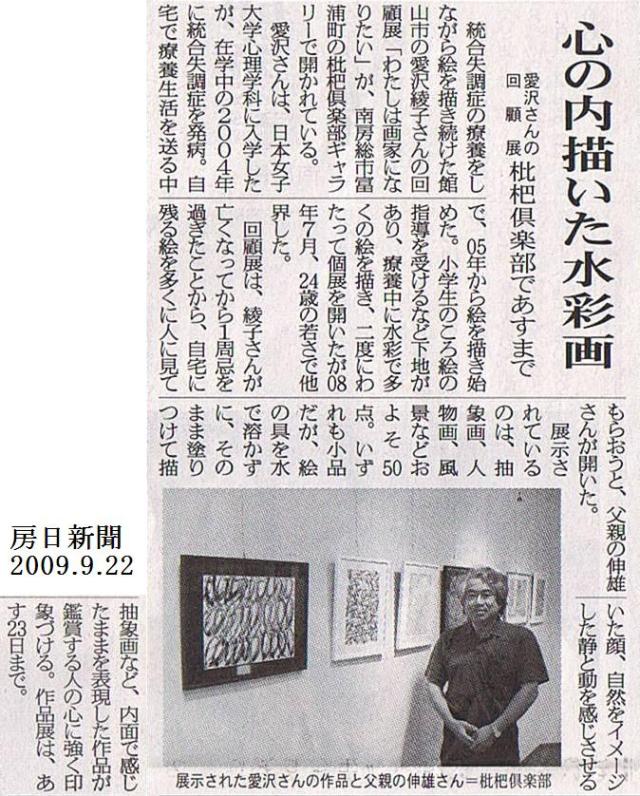

◎心の内描いた水彩画

愛沢さんの回個展あすまで枇杷倶楽部

統合失調症の療養をしながら絵を描き続けた館山市の愛沢綾子さんの回顧展「わたしは画家になりたい」が、南房総市富浦町の枇杷倶楽部ギャラリーで開かれている。

愛沢さんは、日本女子大学心理学科に入学したが、在学中の2004年に統合失調症を発病。自宅で療養生活を送る中で、05年から絵を描き始めた。小学生のころ絵の指導を受けるなど下地があり、療養中に水彩で多くの絵を描き、二度にわたって個展を開いたが08年7月、24歳の若さで他界した。

回顧展は、綾子さんが亡くなってから一周忌を過ぎたことから、自宅に残る絵を多くの人に見てもらおうと、父親の伸雄さんが開いた。

展示されているのは、抽象画、人物画、風景などおよそ50点。いずれも小品だが、絵の具を溶かずに、そのまま塗りつけて描いた顔、自然をイメージした静と動を感じさせる抽象画など、内面で感じたままを表現した作品が鑑賞する人の心に強く印象づける。作品展は、あす23日まで。

◎「画家になりたい」愛沢さん遺作展

.

24歳の若さでこの世を去った館山市の愛沢綾子さんの絵画を紹介する「愛沢綾子回顧展—わたしは画家になりたい—」が、9月20日から23日まで南房総市富浦町の枇杷倶楽部ギャラリーで開かれる。

愛沢さんは安房高校を卒業後、日本女子大学心理学部に入学したが、在学中に統合失調症を発症。自宅療養する中で絵を描き始め、2006年と08年に個展を開催、この年の7月に永眠した。絵画展は、一周忌を過ぎたことから父親の伸雄さんが、綾子さんが残した多くの作品を一般の人に鑑賞してもらおうと企画した。イラストや、抽象画、静物画などおよそ50点が展示される。

●館山市は公的病院に支援を、公認会計士・長氏が講演

新助成制度を説明、安房地域医療センターで提言

旧安房医師会病院の経営改革委員長、総務省の公立病院懇談会座長などを務めた公認会計士、長隆(おさ・たかし)氏の講演会が5日、館山市の安房地域医療センターであった。長氏は、現在は社会福祉法人太陽会が運営する安房地域医療センターの経営について「不採算医療を行う公的病院に対しては、自治体による財政支援が必要」と指摘。館山市が国の新たな制度を利用して、財政支援に踏み切るべきだと提言した。

長氏は、総務省が昨年12月にまとめた「公立病院に関する財政措置の改正要綱」で、小児医療や救急医療などの公的医療を行う施設に対する助成が、新たに特別交付税の措置の対象に加えられたと説明。「館山市にカネを出せと言っているのではない。システムを研究して市が(国から)とってきてほしい」と述べた。また「2億円から3億円、そのぐらいは他の市なら出ている」と指摘し、多額の交付金が期待できるとの見通しを示した。

講演会には安房地域の自治体、医療関係者ら約100人が出席。講演を聞いた金丸謙一館山市長は「制度について調べてみる」と語った。

長氏は、日本の医療機関経営の現状について、「診療報酬制度だけでの医療は破たんしている」と自公政権での医療費削減策を批判。診療報酬の2割アップを掲げる民主党のマニフェストを評価した上で、地域で公的医療を担う民間病院の資金調達を容易にする制度も必要だと訴えた。

一方、民間に比べ給与レベルがはるかに高いなど、公立病院の改革はまだ不足しているとも指摘。公設民営化で自治体一般会計からの繰り出しゼロを実現した愛知県東栄町の成功例を紹介し「この辺で言えば鋸南、富山、隣に鴨川も(国保病院が)ありましたね。そういうところに、いったいいくら税金を投入しているんだということが問われなければいけない。今後は市民の目が厳しくなると思う」と述べた。

●長隆氏の講演要旨

公立、公的病院に対する国の財政支援措置について、県や自治体は必ずしも対応していない。国民に広く知らせ、国の方針に従った財政支援措置を(自治体に)行ってほしいと思い、館山で講演することにした。

公立病院の中には、人件費などの圧縮もせず、従来通りの税金繰り出しを受けている病院も多数みられる。東京都の東大和市周辺の場合、社会医療法人、公立、国立と3つの同規模の病院があるが、社会医療法人が税金投入なしでやっているのに対し、公立は年13億円、国立は4億円の税金が投入されている。

同じような医療をしているのに、こんな税金の使い方を今後も容認していくのか。同じ土俵の上でやらないと。

一方で、公立病院が果たすべき役割の一部を、民間病院が担っている地域も多い。総務省は、民間病院が行っている不採算医療に対して公的支援を行うという方向に舵を切った。自治体はこのような「公的病院」に財政支援してもらい、国はそれを特別交付税の措置の対象にする。

総務省のホームページに、モデルの積算例が書いてある。こういう形で館山市は公的病院に財政支援すべきではないか。 自公政権で毎年医療費を減らし、ひどい状況を招いたことが今回の選挙の結果だ。診療報酬制度だけでの医療は破たんしている。財務省もそれを認めていると私は理解している。国民の命を守るという点で、民主党のマニフェストは評価する。診療報酬20%アップを批判する人には、実際に地方の現場を見てみろと言いたい。

地域の医療、特に遠隔地の医療に貢献している公的病院には、資本的な助成も必要。融資制度の拡大などだ。公立病院と民間病院の条件の格差がありすぎる。

油断すると、公的病院もバタバタ破たんしていく。特に農協が経営している厚生連が多い。一度破たんすると再生は難しい。銚子の例を見ても明らか。予防措置をとらないと町から病院が消えていくことになる。

富山県氷見市の市民病院は、金沢医大の付属病院となる道を選んだ。これはいい例。市の病院の時に比べ、補助金の額は減った。移転新築計画もある。200床を50億円でつくる。市と大学と折半。交付税措置は年2億6000万円で、ほぼ黒字になると言う。

愛知県東栄町では町の国保病院に指定管理者制度を導入し、公設民営に。過疎地だが、平成19年度には税金の繰り出しなしで経営できるようになった。この辺でいえば鋸南、富山、隣に鴨川も(国保病院が)ありましたね。そういうところに、いったいいくら税金を投入しているんだということが問われなければいけないと考える。今後は市民の目が厳しくなると思う。

安房医師会病院は民間移譲した。設立の時は館山市などが多額の資金を出して立派な病院をつくっていただいたが、今までと違ってさらに需要が多くなる中、支援が必要。国からも相当の交付税措置が出るようになった。市にカネを出せといっているのではない。十分システムを研究し、市の行政はそのお金を(総務省から)持ってきてほしい。2億円から3億円、そのくらいのカネは、ほかの市なら出ている。

64年前の米軍上陸撮影フィルム上映会に100人来場

「当時の自分が映ってた」元国鉄職員の白坂さん驚き

終戦間もない昭和20年9月3日、館山に上陸した米占領軍の様子などを記録したフィルムの上映会が3日、館山地区公民館であった。上陸日にあわせて、NPO法人「安房文化遺産フォーラム」(愛沢伸雄代表)が企画。定員を上回る約100人が詰め掛け、貴重な資料に見入った。当時の目撃者、証言者を募ることが狙いだったが、実際にフィルムの中に映る本人が来場者として姿を現すなど、主催者側にとっても収穫の大きい上映会となった。

愛沢代表が入手した米公文書館に保管されていたフィルムの一部。米軍が撮影したフィルムで、米軍の館山への上陸のようすや館山駅で列車に乗り込む姿、上陸を見守る地元住民らの模様が収められている。一般向けに初めて公開した。

上映会では、大型画面に当時の様子が映し出され、愛沢会長がそれぞれの場面について解説。船形の山々や高の島が背景に映る上陸のシーンでは、「みなさんこうやって米軍が来たんです。当時の記憶がある方いらっしゃいませんか」などと呼びかけた。

会場には当時のことをよく覚えている来場者も多く、「北条に住んでいたが、屋根の上から上陸するところをまさしく見た」「2階の窓から米兵が右左に分かれて、銃を持って通りを歩いていたという話を聞いた」などの証言が相次いであがった。

中には、「私は当時、国鉄職員として館山駅にいた。いまのフィルムにも映っている」と話し、米占領軍の司令から当時の館山駅長に輸送関係について指示に従うよう命令があったことや、司令を駅長宿舎でもてなしたことなど、当時のことを詳細に証言する男性も現れた。

鋸南町元名の元国鉄職員、白坂誠さん(84)で、当時は19歳。房日新聞の予告記事をみて上映会に訪れた。「もしかしたらという思いはあったが、まさか自分がフィルムに映っているとは。『お前もっといろいろなことを覚えているだろう』と頭を強く叩かれた気分。これまで当時のことを語ることは余りなかったが、今後は語り継いでいきたい」。

愛沢代表は「64年も前のことなのでびっくりしている。まさかフィルムに映っている駅員の方が来てくれるなんて思いもよらなかった。貴重な証言者」と驚きを隠せない様子だった。

安房地域在住のアーティストが、ジャンルを超えて作品を出品する「安房・平和のための美術展」(同実行委員会主催)が、南房総市富浦町の枇杷倶楽部ギャラリーで開かれている。地域で57人もの作家が一堂にそろい、多彩な作品が展示されるのは同美術展だけ。会場を訪れた市民や行楽客が熱心に見入っている。6日まで。

先の大戦で自由な表現が阻害され、かけがえのない自然が破壊されたことから、安房から美術展をとおして平和と自然環境を守る精神を発信しようと始まった。今回が5回目。

ギャラリーには、木彫、油彩画、陶器、イラスト、墨彩画などさまざまなジャンルの作品が展示され、見ごたえ十分の展示会。別室の第2会場では、チャリティとして、作家の作品が販売されているほか、ウガンダの子どもたちの絵も展示されている。この絵は、長年支援活動を続けている愛沢伸雄さんに送られてきた。12年前の絵と現在の絵で、12年前は内戦状態のためかエンピツのみで描いた戦闘シーンが、現在の絵は色エンピツで

カラフルに風景などが描かれている。

事務局を務める橋本芳久さんは、「美術展も5周年。アーティストの皆さんの平和と、安房地域の自然に対する思いが素晴らしいエネルギーとなって続けてこられた。今gおも続けていきたい」と話していた。