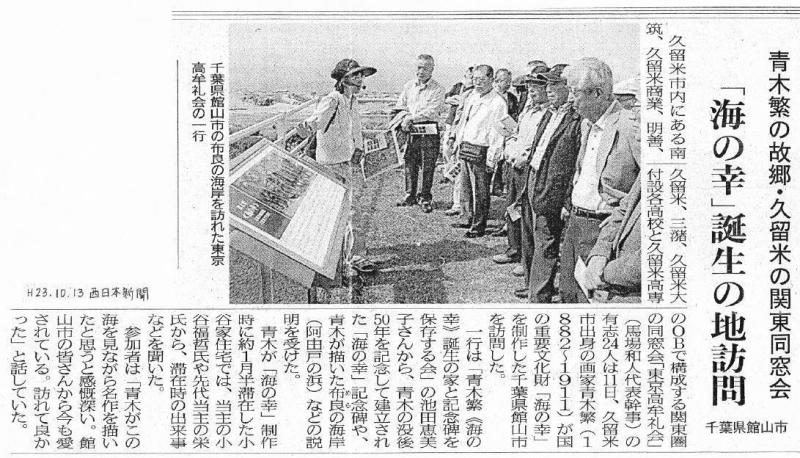

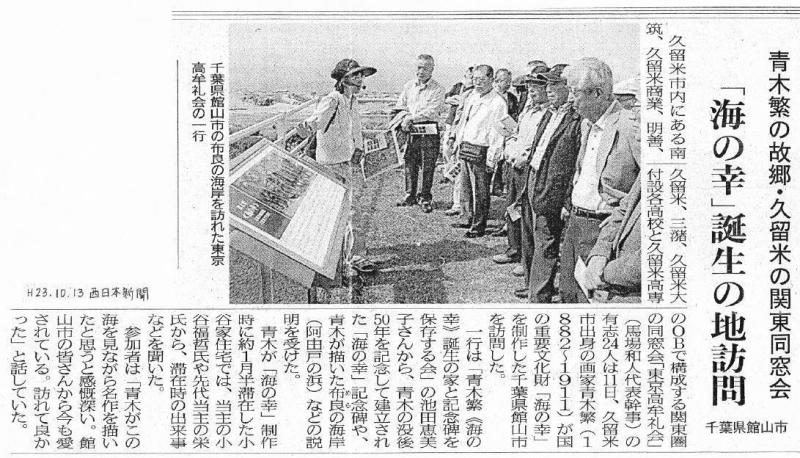

青木繁の故郷・久留米の関東同窓会

「海の幸」誕生の地訪問(千葉県館山市)

(西日本新聞2011.10.13付)

久留米市内にある南筑、久留米商業、明善、久留米、三潴、久留米大付設各高校と久留米高専のOBで構成する関東圏の同窓会「東京高牟礼会」(馬場和人代表幹事)の有志24人は11日、久留米市出身の画家青木繁(1882〜1911)が国の重要文化財」海の幸」を制作した千葉県館山市を訪問した。

一行は「青木繁《海の幸》誕生の家と記念碑を保存する会」の池田恵美子さんから、青木の没後50年を記念して建立された「海の幸」の記念碑や、青木が描いた布良(めら)の海岸(阿由戸の浜)などの説明を受けた。

青木繁が「海の幸」制作時に約一年半滞在した小谷家住宅では、当主の小谷福哲氏や先代当主の栄氏から、滞在時の出来事などを聞いた。

参加者は「青木がこの海を見ながら名作を描いたと思うと感慨深い。館山市の皆さんから今も愛されている。訪れてよかった」と話していた。

克災まちづくり学習会〜東日本大震災から学ぶこと

被災地支援の医師が見た安房地域の課題

.

■日時:2011年10月26日(水)18:10〜20:30

■会場:館山市コミュニティセンター第一集会室

■講師:小野沢滋医師

・亀田総合病院地域医療支援部部長

・安房医療介護福祉連携・東日本大震災支援の会

【AWA311-MCW】代表幹事

.

【参考】房日新聞〜小野沢医師の講演抄録

http://bunka-isan.awa.jp/News/item.htm?iid=664

【講師】行貝治雄さん

【テーマ】万石騒動・安房三義民300年祭を振り返って

【茶菓子代】200円

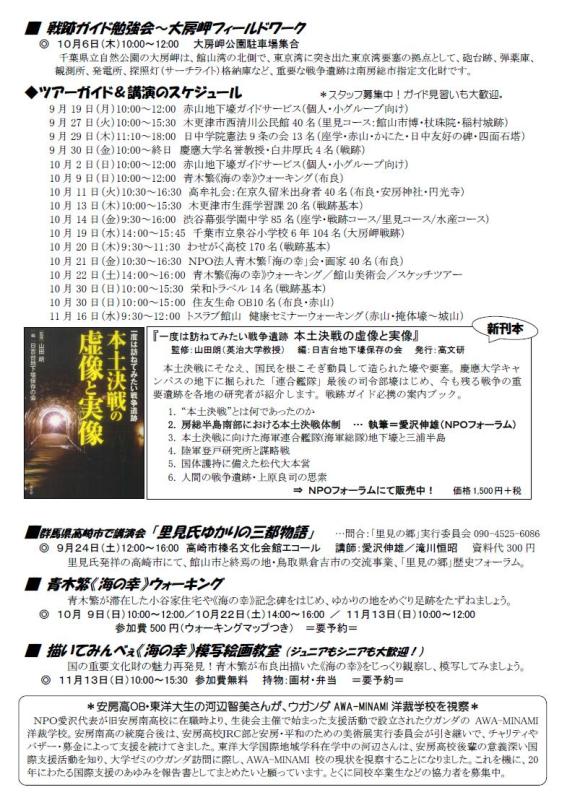

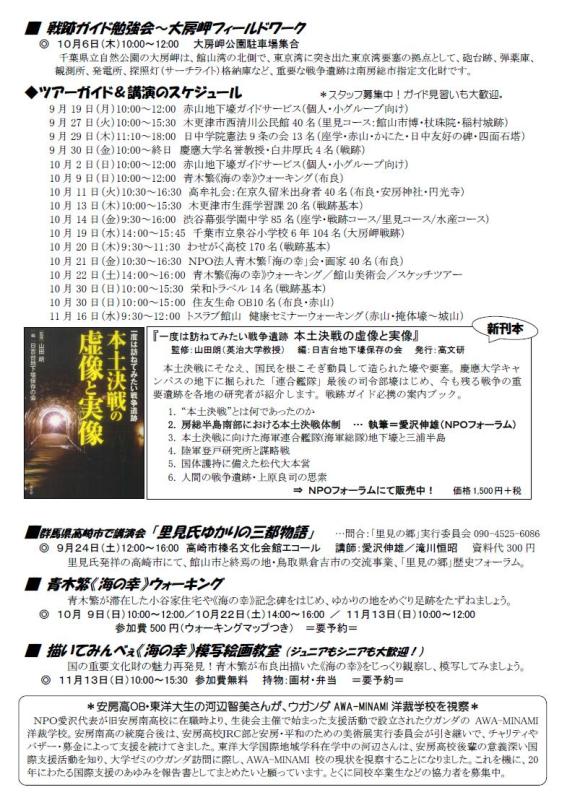

*青木繁《海の幸》&あいの浜ウォーキング

10月 9日(日) 11月13日(日) 10:00〜12:00

10月22日(土) 12月11日(日) 14:00〜16:00

参加費:500円(ガイドマップ・保険料込) 集合:JRバス「安房自然村」停留所

コース:安房自然村〜《海の幸》記念碑〜阿由戸の浜

〜小谷家住宅(館山市指定文化財・青木繁が逗留した家)〜布良崎神社

.

*青木繁《海の幸》スケッチ&ガイドツアー

10月22日(土)〜23日(日) ※ 地元の日帰り写生会は22日のみ受け付けます。

参加費:12,000円 (1泊2食・ゆかりの地めぐりガイド付き)

.

*描いてみんべぇ《海の幸》模写絵画教室

ジュニアもシニアも大歓迎!

11月13日(日)10:00〜15:30

会場:館山市富崎公民館

参加費:無料 持物:画材、弁当、飲物

指導:船田正廣(館山美術会顧問)

.

*漁村の料理教室「おらがごっつお(我が家のご馳走)」

12月11日(日)10:00〜13:00

参加費:200円 会場:館山市富崎公民館調理室

持物:おにぎり、飲物、エプロン、三角布、ふきん

※ 希望者は、イラストマップ(300円)レシピ集(600円)も購入できます。

※印刷は最下段の添付ファイルから。↓↓

◎NPO運営に関するご報告とお願い

■第17回安房地域母親大会〜安全・安心のコミュニティづくり

■克災まちづくり学習会〜被災地支援の医師が見た安房地域の課題

■知恵袋講座

■日本のうたごえ祭典inちば2011〜郷土の音楽物語「花とふるさと」

■戦跡ガイド学習会〜大房岬フィールドワーク

◎ツアーガイド&講演スケジュール

■群馬県高崎市で「里見氏ゆかりの三都物語」

■青木繁《海の幸》ウォーキング

■描いてみんべぇ《海の幸》模写絵画教室

◎安房高OB・東洋大生の河辺智美さんがウガンダ視察

「海の幸」絵画に感動 館山

富崎小児童 東京の「青木繁展」を鑑賞

.

館山市の市立富崎小学校(川名裕子校長・児童数10人)の子どもたちがこのほど。東京ブリヂストン美術館で開かれた「没後100年・青木繁展」を鑑賞した。地元ゆかりの画家にある青木繁の代表作「海の幸」などを鑑賞した。

日本でも有数の画家として知られる青木繁。富崎には縁が深く、同地区の民家に滞在しながら、布良の漁師を描いたといわれる「海の幸」は代表作となっており、記念碑も建っている。

同行では青木繁について、安房節伝承、アジの開きづくりとともに「3つの『あ』」をキャッチフレーズに、地元のよさ、伝統を活用した総合的な時間「やってんべぇ富崎」のなかで、地域と交流しながら学習。

没後100年にあたる今年は「青木繁プロジェクト」と名付け、学習支援サポーターや地域住民らの協力のもと、フィールドワークで足跡をたどったり作品を通しながら、郷土のよさを学んでいる。

美術館での作品鑑賞はこの一環。児童の活動を知った県内在住者が「子どもたちのために」と、チケットを贈ってくれたことで実現した。

会場では、「海の幸」をはじめ油彩や水彩など約200点の作品を鑑賞。同校玄関には平成17年度の在校生が制作した「海の幸」のレプリカが飾られているが、子どもたちは「本物をみることができてとっても嬉しい」「いろんな絵を描いていたんだね」と、感激していた。

川名校長は「多くの人の協力で、非常によい学習が出来た。これかたも子どもたちのサポートをしていただければ」と感謝していた。

(房日新聞2011.9.14付)

被災地支援続ける亀田の小野沢医師 千倉で講演

.

「震災対応、自治体間で差」

大地震への備えを提言

東日本大震災の被災地、宮城県石巻市で医療支援活動を続けている亀田総合病院の小野沢滋・地域医療支援部長が10日、南房総市・千倉公民館で「被災地からの報告〜行政、市民が備えるべきこと」と題して講演した。

小野沢氏は、役所特有の〝前例踏襲主義〟や〝縦割り意識〟の程度の度合いにより、被災自治体間で復旧、復興の取り組みにかなりの差が出ていると指摘。大災害発生時の行政対応のあり方について「意思決定の速さと柔軟さが勝負になる」と提言した。

小野沢氏は千葉県の派遣医師として、3月末に宮城県入り。石巻市、南三陸町、気仙沼市などの医療状況の調査を行った後、在宅患者の対応が遅れていた石巻市で活動を続けている。

講演では、避難所の運営や被災者への食事の提供状況、全国から寄せられる支援物資の取り扱いなどについて、市当局が杓子定規な〝平時の対応〟に固執することで事態がなかなか改善していかない数々のエピソードを紹介。

市町レベルの自治体が備えておくべき点として▽災害救助法に精通する▽ボランティアを有効活用する仕組みをつくる▽権限委譲も含め、災害発生時の意思決定の仕組みの検討▽避難所運営のマニュアル作成▽物流を円滑にする仕組みづくり——を挙げた。

一般市民向けには、長期間にわたって通信、物流がとだえる場合を考えて「家族の集合場所を決めておくこと」「(持病のある人は)最低2週間分の薬の予備を持つこと」などの点をアドバイスした。

また、医療福祉関係者の課題は、大地震と津波被害後に「残った要介護者を7日以内に施設・域外に」収容・搬出することだと指摘。いざという時の態勢を整えておく重要性を強調した。

小野沢氏は、現地で聞いた被災体験で特徴的なものとして「津波から逃げ延びた多くの人が『途中で物を取りに家に帰った人は皆死んでいる』と話す。一度決めたら、迷わずに逃げることが大切だ」とも語った。

講演は、市内の市民グループ「房州舫(もやい)」が開催。10月1日にも「元禄地震と津波」をテーマに青木嘉男・前南房総市教育長の講演を企画している。千倉公民館で午後2時から4時まで。問い合わせは同グループ事務局(0470—44—1780)へ。

.

(房日新聞2011.9.13付)

第6回「里見の郷」歴史フォーラム

-里見氏発祥の地は高崎市-

里見氏ゆかりの三都物語〜高崎市・館山市・倉吉市

.

日時=2011年9月24日(土)12:00〜16:00

会場=高崎市榛名文化会館エコール(小ホール)

資料代=300円

.

◎オープニングコンサート

◎第一部「館山市・倉吉市の顕彰活動」

・愛沢伸雄氏(NPO法人安房文化遺産フォーラム代表)

・福田耕昇氏(関金子供歌舞伎総監督・関金公民館長)

・金元和好氏・米田昭代氏(関金子供歌舞伎演技指導)

◎第二部「里見氏研究の最新動向」

・滝川恒昭氏(千葉県立船橋高校教諭)

・須藤聡氏(群馬県立文書館指導主事)

・里見繁美氏(大東文化大学教授)

⇒※詳細はコチラ。

.

いま、「旅人」が求めるのは「出会い」です。その土地、そのとき、その人に出会うことで、その旅が生涯忘れら

れないものになる…。あなたの住むまちにもすばらしい人や場所、流れる時間がきっとあるはず。まちの魅力を

知っているのはあなた自身です。あなたが、あなたのまちを演出しませんか?

「旅のもてなしプロデューサー」は「地域(まち)の人々による文化にふれる創造的な旅を企画し、演出する人

です。あなたが、あなたの街のセールスマンとして認定される資格です。

.

■日 時= 平成23年9月10日(土)〜11日(日)

■場 所= 聖徳大学生涯学習社会貢献センター(10号館)5階

(千葉県松戸市松戸1169 松戸駅東口徒歩1分)

■参加費= ¥36,000-

★今回限りのお得な割引制度★

NPO法人全国生涯学習まちづくり協会会員 ¥26,000-

後援団体会員 ¥30,000-

再受講生 ¥10,000-

■主 催= NPO法人全国生涯学習まちづくり協会

■共 催= 財団法人日本余暇文化振興会 近畿日本ツーリスト株式会社 聖徳大学生涯学習研究所

■後 援= NPO法人関東シニアライフアドバイザー協会 まつど学びの旅推進協議

.

.

NPO 法人全国生涯学習まちづくり協会・財団法人日本余暇文化振興会・近畿日本ツーリスト株式会社・聖徳大学生涯学習研究所の4機関・団体が連携して、着地型観光の担い手として「創年」の仕事づくりの視点から開発し、確立した旅行数進の新しい認定資格です。

「旅のもてなしプロデューサー」は、旅行者の受け入れプランを立案し、接待するために必要な専門的な知識とマインドを取得した人を示す、新しいタイプの「旅のナビゲーター」資格です。そのまちならではの魅力を発見し、新しい旅行プランを提案できる人材を資格取得者として認定します。

また、この資格取得者は「国内旅程管理主任者(国家資格)」研修の受講が可能となります。

.

.

プログラム

9月10日(土)

10:30 開会 オリエンテーション

11:00 講 義① 「サスペンスドラマの事件は、なぜ小京都で起こるのか

〜観光まちづくりともてなし力〜」

福留 強(聖徳大学生涯学習研究所長・NPO法人全国生涯学習まちづくり協会理事長)

12:00 特別事例「おもてなしの心と技」

伊藤博(まつど学びの旅推進協議会)

開催地である「松戸」を実際に歩いてまわり、着地型観光

のあり方について学びます。

15:00 講 義②「観光政策と地域政策」

福井善朗(株式会社ティーゲートニューツーリズムコンサルティング部)

16:30 講 義③「ボランティアツーリズムのあり方」

9月11日(日)

9:00 講 義④「観光振興政策と旅行の現状」

中嶋與正(財団法人日本余暇文化振興会常務理事)

10:30 事例研究「景観と色彩を考える」

花見保次(NPO法人商業施設情報交流会理事)

12:00 演 習「観光における集客プラン」

福留 強(聖徳大学生涯学習研究所長

NPO法人全国生涯学習まちづくり協会理事長)

15:30 討 議⑤「旅のもてなしプロデューサーとして出来ること」

16:20 研修のまとめ

16:40 閉講(解散)

※都合により、講師・内容が変更になる場合があります。ご了承ください。