⇒チラシ&申込書はコチラ。

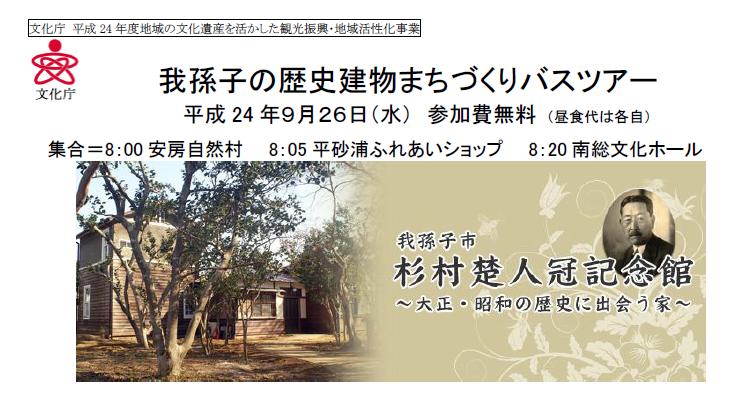

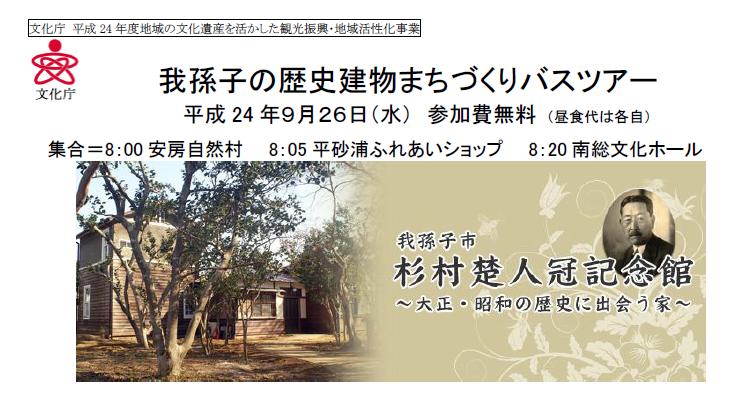

我孫子の歴史建物まちづくりバスツアー

=文化庁「地域の文化遺産を活かした観光振興と地域活性化」=

平成24年9月26日(水) 参加費無料 (昼食代は各自)

集合=8:00安房自然村、8:05平砂浦ふれあいショップ、8:20南総文化ホール

行く先=杉村楚人冠記念館(我孫子市)・聖徳大学書が居学習研究所(松戸市)

杉村楚人冠(1872-1945)は、明治末期から昭和初期に活躍した朝日新聞記者です。日本で初めて新聞社に調査部や記事審査部を設けるなど、先進的な功績をのこしました。関東大震災で2人の子供を失ってから我孫子に住み、手賀沼の景観保護活動に取り組み、我孫子のまちづくりに尽力しました。

緑ゆたかな敷地に建つ杉村邸(我孫子市指定文化財)は遺族から寄贈され、我孫子市が修理復元をした後、昨年秋に記念館として一般公開されました。我孫子市は多くの文化人が暮らしたまちとして、文化を活かした地域活性化をすすめています。

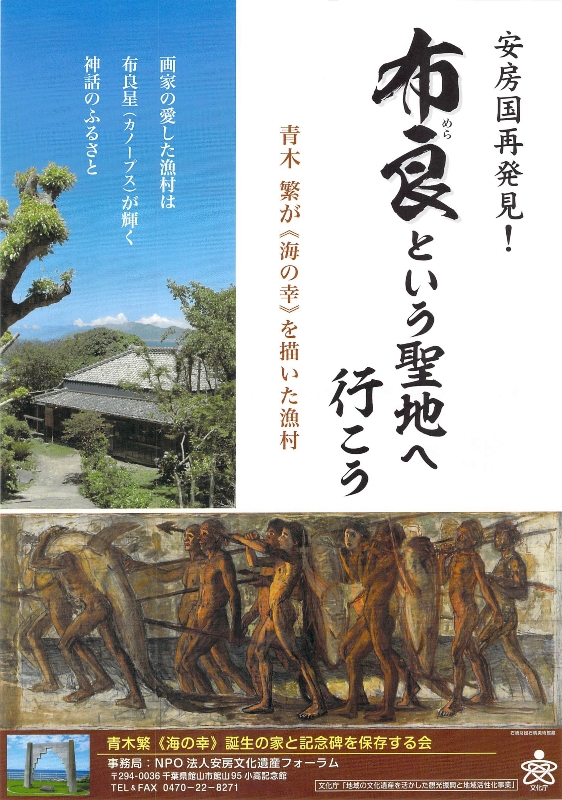

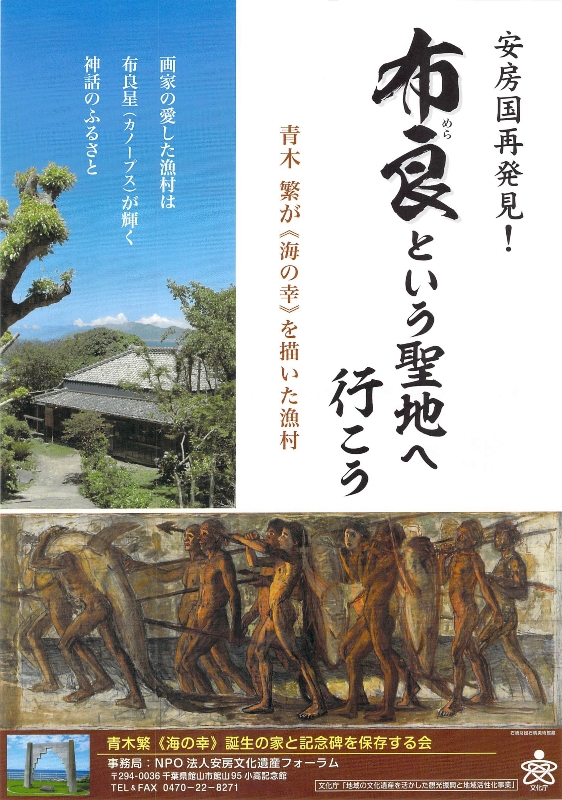

一方、青木繁が《海の幸》を描いた館山市布良は美術界で聖地と呼ばれ、滞在した小谷家住宅(屋号:喜録)も館山市文化財に指定され、全国の美術家の皆さんが組織するNPO青木繁「海の幸」会では、修理費の募金活動をすすめています。修理復元後、青木繁《海の幸》記念館(仮称)の開館を目ざす私たちは、先進事例である杉村楚人冠記念館を見学し、今後の活動の参考にしたいと思います。

見学の後、となりの松戸市で聖徳大学生涯学習研究所に立ち寄り、まちづくり仕掛け人の福留強先生を囲んで女子大生とともに、文化財を活かした地域活性化について話し合いましょう。

独協医大准教授:木村真三氏

「ネットワークでつくる放射能汚染地図」から安房を見る

〜市民科学者養成講座〜

房日新聞 2012年9月21日

正しい知識で差別をなくそう

定期的な食品検査が大切

.

木村氏は1967年愛媛県生まれ、東日本大震災発生直後、勤務していた労働安全衛生総合研究所に辞表を出し、福島県各地で放射能線量を独自調査。その様子が「NHKのETV特集「ネットワークでつくる放射能汚染地図」で放送され、大きな反響を呼んだ。現在は獨協医大国際免疫学研究室福島分室で放射能汚染調査などを続ける一方、NPO法人・放射線衛生学研究所(郡山市)の理事長として住民支援活動を行なっている。

今月7日に福島第一原発近くの海域で、海水の汚染レベル調査をした。原発から1キロほど離れた地点から、持っている線量計の値がグーッと上がってくる。これで、原発からの放射能が約1キロの距離を飛ぶということが分かってきた。原発から200メートルまで近づくと、海上で7・5マイクロシーベルトというとてつもない放射線量が計測された。海洋から見た放射能汚染調査はこれまであまりない。採取した水は現在長崎大で分析中だ。

私はこれまで、放射能汚染地図づくりに始まり▽二本松市住民の内部・外部被ばく調査▽昨年4月21日にいわき市が“安全宣言”を出したものの、その後の高濃度のお線画見つかったいわき市志田名・荻地区の調査および支援—など、東日本大震災後にさまざまな活動を行なっている。

福島での住所は不定で、県内各地の一般家庭にホームスティしながら活動、地元の方々と寝食をともにし、その思いや痛みを一緒に味わいながら、どうしたら今の状況が改善できるかを日々考えている。

原発事故で避難者はものすごいメンタルストレスを抱える。特に県外の方をなんとかフォローしたい。国の対応も不十分で、今年3月から新潟県でストレス調査と支援活動を始めた。福島からは現在6500人が新潟に避難。強制避難が3000人ほど、残りは自主的に避難した方々だ。

柏崎市に避難している女の子は、男子生徒の心ない言葉で拒食症になった。ぽっちゃり体型を「身体の中に放射能が入っているのだろう」とからかわれた。体重は20キロ台になり、チアノーゼの症状も。それでも毎日学校に通っている。

また、母と子で避難生活中に母親にがんが見つかった別の事例。原発事故との関連は極めて低いのだが、当人は「あの時、あの野菜を食べたからでは」と気に病んでしまう。隣人からは「放射能が降ってくるから、子どもを静かにさせろ」「福島に帰れ」など、とんでもないことを言われ続けている。

いずれのケースも、構造は部落差別と同じ。正しい知識が欠如しているからこのような問題が起こる。放射線についての正しい学習、教育の普及がなによりも大切だ。原発事故による被害は、直接的な被ばくの影響だけでなく、間接的な影響がとても大きい。チェルノブイリの時もそうだった。

日本人は何事にもまじめに考えてしまう傾向があるので、心が病んでしまう人が多く出る心配がある。メンタルストレス被害のデータをきちんと残すことが重要だ。

「原発立地を推進してきた」という理由で、福島(の人々)に事故の責任をなすりつける論調が一部にある。「貧しい地域」だったために原発を受け入れざるを得なかったという歴史的視点を欠いた、間違った物の見方だ。沖縄の基地問題も根底は同じ。実際にいわき市で、東京の人がそのような発言を公の場でしたのを私は聞いた。この種の「無学、無知」を正す作業も地道に行っていかなければならない。

多くの市民の方々に▽放射線の単位(シーベルトとベクレル)▽放射線の種類と人体影響▽放射能汚染の拡がりについて▽外部被ばくと内部被ばく—について、正しい知識を知ってほしい。

安房地域の空間放射線量は0・05〜06マイクロシーベルトで、事故が起こる前の基準と同レベル。普通に生活していただいて大丈夫だ。

今回の原発事故で大量放出された放射性核種は風や雨、潮の流れなどによって移動する。日本のどこでも汚染の可能性はあり、食べ物は気をつける必要がある。食品・学校給食の検査はどうしても必要だ。

福島第一原発は、大震災後の揺れ戻しがきた場合にどうなるかが心配。危険な場合は自宅など屋内にとどまり、放射性物質が通過するまで外出を避けることだ。

(本稿は、館山商工会館で17日に行われた安房地域母親大会での講演内容を要約、再構成したものです)

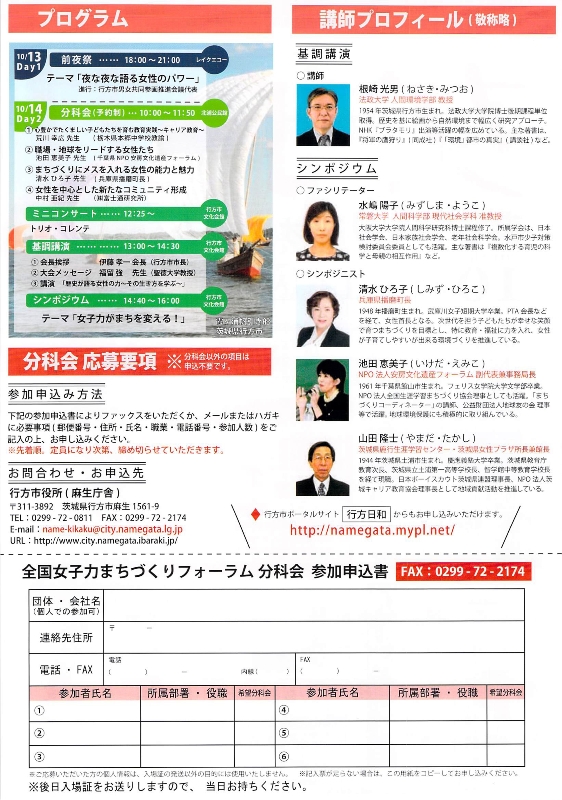

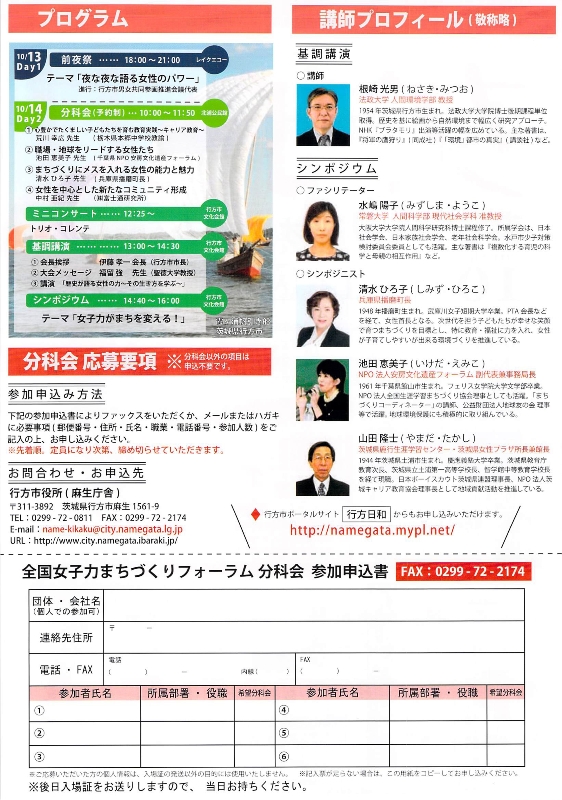

【行方市市制施行7周年記念:男女共同参画事業】

⇒案内チラシ&申込書

◆前夜祭「夜な夜な語る女性のパワー」

・日時:2012年10月13日(土)18:00〜21:00

・会場:行方市北浦公民館レイクエコー

◆全国女子力まちづくりフォーラム

・日時:2012年10月14日(日)

・会場:北浦公民館・行方市文化館

◇分科会……10:00〜11:50 =北浦公民館

①心豊かでたくましい子どもたちを育む教育実践〜キャリア教育〜

・荒川幸弘(栃木県本郷中学校教諭)

②職場・地域をリードする女性たち

・池田恵美子(NPO安房文化遺産フォーラム)★

③まちづくりにメスを入れる女性の能力と魅力

・清水ひろ子(兵庫県播磨町長)

④女性を中心とした新たなコミュニティ形成

・中村亜紀(KK富士通研究所)

◇ミニコンサート……12:25〜13:00 =行方市文化館

・トリオ・コレンテ

◇基調講演……13:00〜14:30 =行方市文化館

①会長挨拶=伊藤孝一(行方市長)

②大会メッセージ=福留強(聖徳大学教授)

③講演「歴史が語る女性の力」=根崎光男(法政大学教授)

◇シンポジウム:女子力がまちを変える!……14:40〜16:00=行方市文化館

・根崎光男(法政大学教授)

・清水ひろ子(兵庫県播磨市長)

・池田恵美子(NPO安房文化遺産フォーラム)★

・山田隆士(女性プラザ館長)

ファシリテーター=長江曜子(聖徳大学教授)

【主催】

・行方市全国女子力まちづくりフォーラム実行委員会・行方市・行方市男女共同参画推進会議

・茨城県女性プラザ・聖徳大学傷害学習研究所・㈱富士通総合研究所

【後援】

・行方市教育委員会・茨城県・茨城新聞・NHK水戸放送局・茨城放送(順不動)

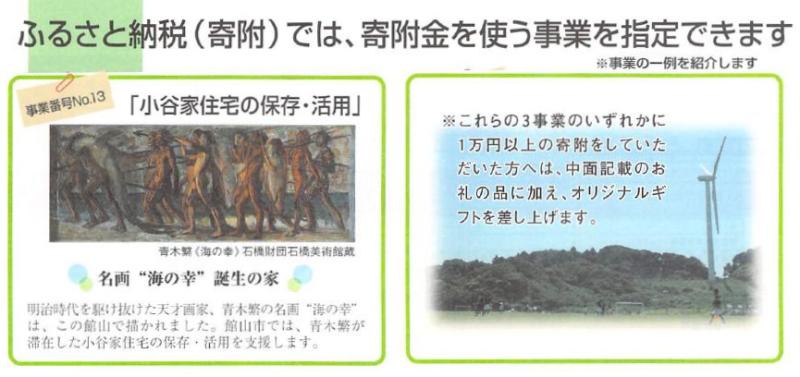

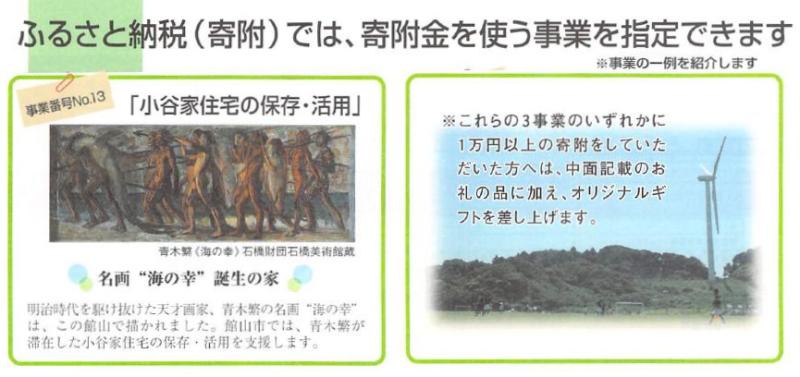

館山市のふるさと納税(寄付)は、寄付金の使途が指定できます。

所得税などの税金は軽減され、お礼の品がもらえます。

ぜひ、ふるさと納税(寄付)で館山のまちづくりに参加してください。

⇒ http://www.city.tateyama.chiba.jp/kurashi/cate000115.html

⇒印刷用PDF

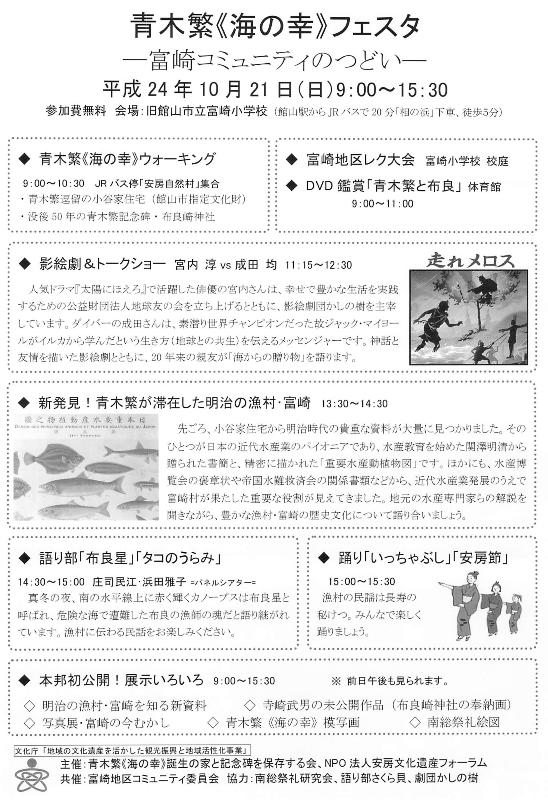

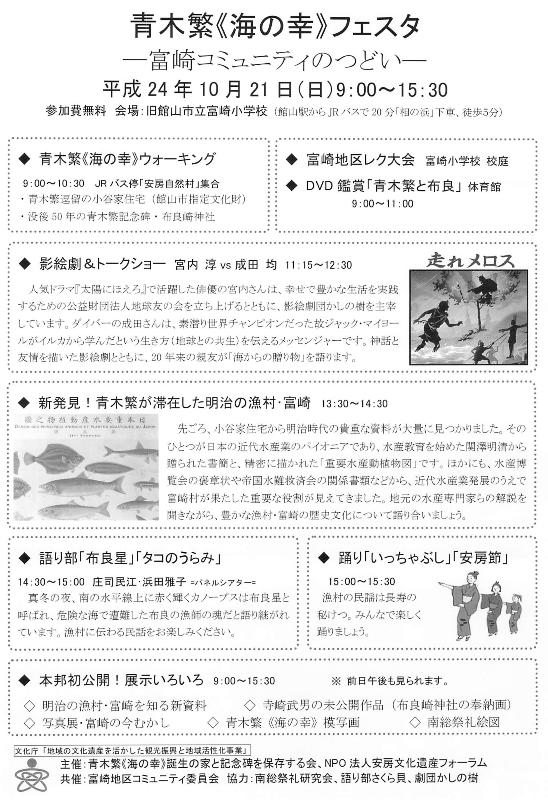

青木繁《海の幸》フェスタ—富崎コミュニティのつどい—

日時=2012年10月21日(日)

会場=旧館山市立富崎小学校体育館

参加費=無料

◆ 青木繁《海の幸》ウォーキング9:00〜10:30

集合:JRバス停「安房自然村」

・青木繁逗留の小谷家住宅 (館山市指定文化財)

・没後50年の青木繁記念碑

・布良崎神社

◆ 富崎地区レク大会 富崎小学校 (校庭) 9:00〜11:00

◆ DVD鑑賞「青木繁と布良」 (体育館) 9:00〜11:00

◆ 影絵劇&トークショー 宮内 淳vs成田 均 (体育館) 11:15〜12:30

人気ドラマ『太陽にほえろ』で活躍した俳優の宮内さんは、幸せで豊かな生活を実践するための公益財団法人地球友の会を立ち上げるとともに、影絵劇団かしの樹を主宰しています。ダイバーの成田さんは、素潜り世界チャンピオンだった故ジャック・マイヨールがイルカから学んだという生き方(地球との共生)を伝えるメッセンジャーです。神話と友情を描いた影絵劇とともに、20年来の親友が「海からの贈り物」を語ります。

◆ 新発見! 青木繁が滞在した明治の漁村・富崎 (体育館) 13:30〜14:30

先ごろ、小谷家住宅から明治時代の貴重な資料が大量に見つかりました。そのひとつが日本の近代水産業のパイオニアであり、水産教育を始めた関澤明清から贈られた書簡と、精密に描かれた「重要水産動植物図」です。ほかにも、水産博覧会の褒章状や帝国水難救済会の関係書類などから、近代水産業発展のうえで富崎村が果たした重要な役割が見えてきました。地元の水産専門家らの解説を聞きながら、豊かな漁村・富崎の歴史文化について語り合いましょう。

◆ 語り部「布良星」「タコのうらみ」 (体育館) 14:30〜15:00

庄司民江・浜田雅子 =パネルシアター=

真冬の夜、南の水平線上に赤く輝くカノープスは布良星と呼ばれ、危険な海で遭難した布良の漁師の魂だと語り継がれています。漁村に伝わる民話をお楽しみください。

◆ 踊り「いっちゃぶし」「安房節」 (体育館) 15:00〜15:30

漁村の民謡は長寿の秘けつ。みんなで楽しく踊りましょう。

◆ 本邦初公開!展示いろいろ (体育館) 13:00〜15:30 ※ 前日午後も見られます。

◇ 明治の漁村・富崎を知る新資料 ◇ 寺崎武男の未公開作品(布良崎神社の奉納画)

◇ 写真展・富崎の今むかし ◇ 青木繁《海の幸》模写画 ◇ 南総祭礼絵図

【主催】青木繁《海の幸》誕生の家と記念碑を保存する会、NPO法人安房文化遺産フォーラム

【共催】富崎地区コミュニティ委員会

【協力】南総祭礼研究会、語り部さくら貝、劇団かしの樹

文化庁「地域の文化遺産を活かした観光振興と地域活性化事業」

知恵袋講座56回目

語り手=増岡鍠治さん

テーマ=鋸南町よい演劇を観る会のあゆみ

参加費=200円(茶菓子・資料代)

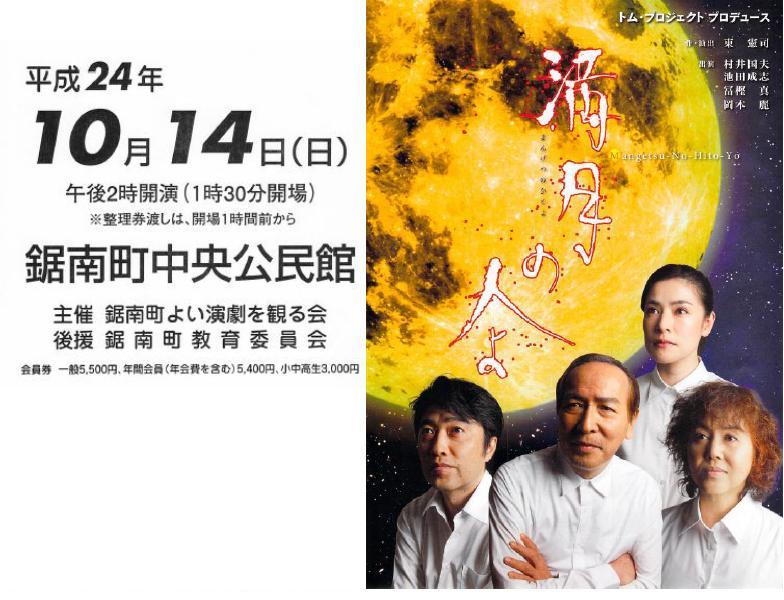

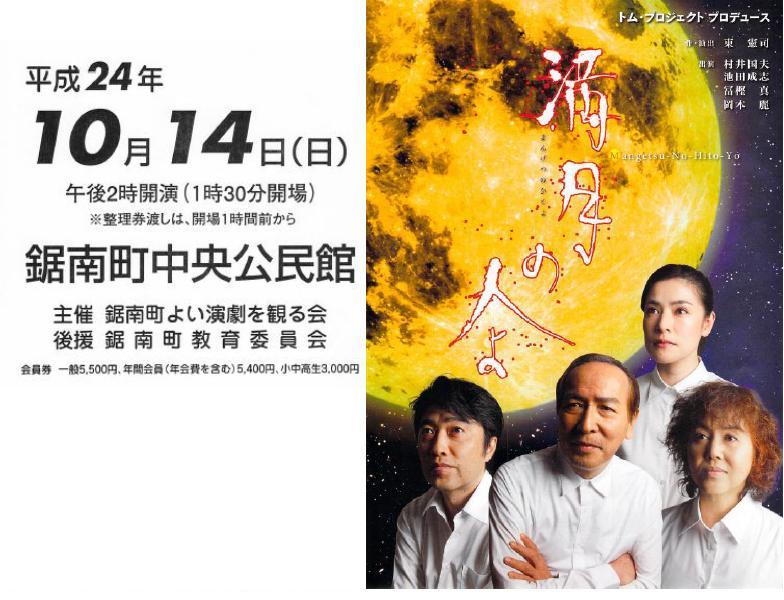

戦跡ガイドや鋸山ガイドで活躍される増岡さんは、1987年以来続いている「鋸南町よい演劇を観る会」のリーダーです。10月14日には『満月の人よ』(村井国夫ほか出演)を上演予定。

渚の博物館「海の幸」オマージュ展

延べ8250人が入館

房日新聞 2012年9月14日

延べ8250人が入館

渚の博物館「海の幸」オマージュ展

.

館山市館山のなぎさの博物館で開催された巡回展「青木繁『海の幸』オマージュ展」(6月26日〜9月2日)の入館者数がまとまった。開館日数の60日間で、延べ8250人が入館した。1日あたりの平均入館者数は138人だった。

同市や同市教委、NPO青木繁「海の幸」会が共催した展覧会。NPO青木繁「海の幸」会は、青木が同市で宿泊した小谷家の保存と警官の環境整備を目的に活動。明治時代の画家、青木繁(1882〜1911)が代表作「海の幸」を描いた同市と、東京、銀座で開催した。

展示では未公開の8点を含む、青木のデッサン画17点をはじめ、画家56人の作品64点が飾られた。

1日の入館者数が多かった日は、8月の盆の14日が541人、15日が304人。関連イベントもあり、洋画家佐々木豊氏と美術評論家、ワシオ・トシヒコ氏のギャラリートークには60人が、福岡大学人文学部教授、植野健造氏を招いたふるさと講座には71人が参加した。

入館者からは「小谷家はどこにあるか。行ってみたい」などと関心を寄せる声が多く聞かれた。

⇒内容はこちら。

歴教協千葉大会を成功させて

・事務局による全国大会総括=柄澤守

【分科会感想】

「日本前近代」=若杉温

「世界」=山本晴久

「憲法と現代社会」=関山美子

「農業・食糧・食育」=瀬尾誠

「平和教育」=神山知徳

「幼年・小学校低学年」=山嵜早苗

「小学校3・4年」=三箇昭子

「小学校6年」=島重明

「地域の中の子どもたち」=野口靖子

「高校」=北田邦夫

「大学」=大野一夫

「社会科の学力」=青木孝太

「授業方法」=三橋昌平

「特設・日韓歴史教育交流」=石上徳千代

【地域に学ぶ集い】

「戦跡と文化財を活かすまちづくり」=池田恵美子

「将門と古代房総とのかかわりをさぐる」=本田貴弘

「太平洋を渡ったあわびダイバーたち」=周藤新太郎

「辛亥革命と千葉の中国人留学生たち」=山嵜早苗

「『ああダンプ街道』、その後」=栗原克榮

「韓国の教師と日本の高校生がともに学ぶ『在日』問題」=平野昇

「近藤一さんに聞く〜沖縄戦線・沖縄戦の実相」=渡辺明

「震災被災地東北からの報告」=前田徳弘

【現地見学】

「久留島浩先生と語る歴博近世展示」加藤恭子

「安田常雄さんと語る歴博現代展示」平野昇

「宮原武夫さんと歩く江戸時代の新田村」=遠藤茂

「騎兵連連隊と毒ガス学校」川鍋光弘

「体逆事件・管野須賀子『針文字書簡』の謎」

「払い下げられた朝鮮人^遺骨の発掘と慰霊の跡を訪ねる」=小薗崇明

「漁船でまわる三番瀬、歩いてまわる漁師町」=小林光代

「東京湾岸の古墳」=栗原克榮

「佐原の町並みと香取神宮」=及川敏夫

「房総半島の先端からアジア交流史をみる」&

「東京湾要塞と本土決戦陣地をあるく」=愛沢伸雄

【地域実践報告】=浅尾弘子

【ワークショップ】=小林光代

【学生スタッフの活躍】=楳澤和夫

【速報室のIT化が必要】=三橋尚子

⇒印刷用PDF

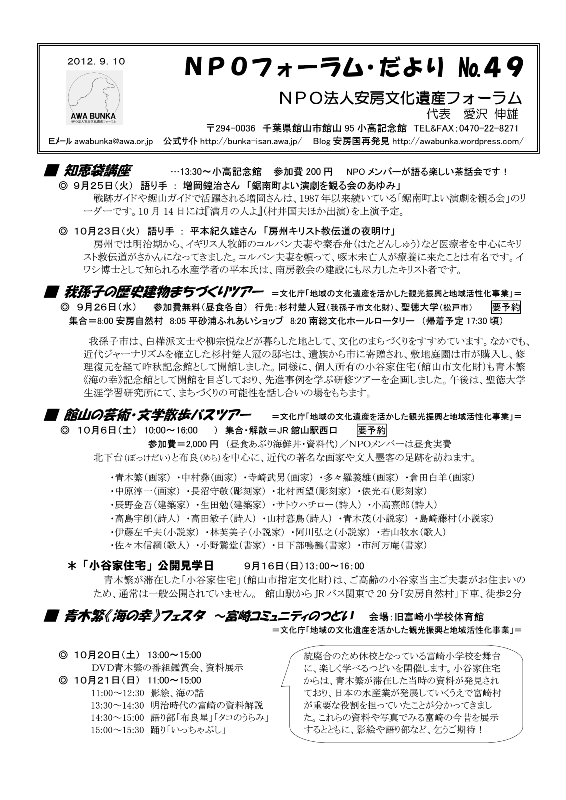

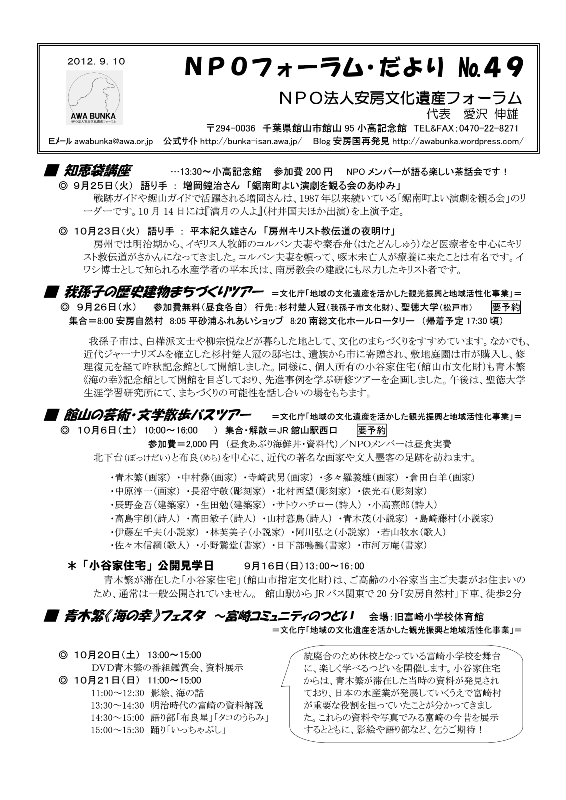

■知恵袋講座

・9/25(火)=増岡鍠治さん「鋸南町よい演劇を観る会のあゆみ」

・10/23(火)=平本紀久雄さん「房州キリスト教伝道の夜明け」

■我孫子の歴史建物まちづくりツアー

■館山の芸術・文学散歩バスツアー

*「小谷家住宅」公開見学日

■青木繁《海の幸》フェスタ〜富崎コミュニティのつどい

■木村真三講演会〜放射能汚染地図から安房を見る

■ツアーガイド&講演のスケジュール

■新刊「おはなし千葉の歴史」

安房から平和への願い込め

枇杷倶楽部ギャラリー61人で慈善美術展

房日新聞 2012年9月2日

安房地域在住の芸術家が、作品をとおして平和を願う「安房・平和のための美術展」が、南房総市富浦町の枇杷倶楽部ギャラリーで開かれている。今回が8回目。

画家の溝口七生さん、イラストレーターの山口マオさんら安房を拠点に活動し、名の知られた芸術家61人が参加。絵画、陶芸、木彫、版画、いけ花、創作人形など多彩なジャンルの作品が一堂に展示されており、会場にやってきた女性客は「すばらしい作品ばかりですね」と感心しながら見入っていた。

展示会はチャリティーで、隣接する会場には、出品作品が制作したきり絵、色鮮やかなガラスのペンダント、ポストカードなどが手ごろな値段で販売されているほか、本展示の作品も作者の好意で一部が販売されている。

収益は、ウガンダのめぐまれない子どもたちと、東日本大震災の復興支援などに役立てられることになっている。

同美術展では、これまでの戦争で才能ある多くの芸術家の命が失われたことや、いまでも内戦、貧困、飢えに苦しむ国や地域があることから、世界平和と人々の幸せを願い自分たちでできることをと、有志が実行委員会を組織して始まった。

展示は9日までで、大勢の来場を望んでいる。

美術展に関する問い合わせは、事務局の桧山薫さん(090‐7721‐3022)へ。