芸術文学散歩に30人

NPO主催 館山の痕跡巡る

(房日新聞2012.10.23)

NPO法人安房文化遺産フォーラム主催の「芸術文学散歩バスツアー」がこのほど行われ、30人が明治時代から昭和にかけて館山を訪れた芸術家や文人墨客の痕跡を巡った。文化庁の補助事業で企画、9月に20人が参加したのに続いて2回目。

ツアーでは青木繁が滞在した小谷家、塩見海岸の中原淳一詩碑、館山総合高校水産校舎では、長崎の平和祈念像制作者北村西望作の旧安房水産高校初代校長の銅像、布良崎神社に残る画家、寺崎武男の奉納画2点などを見学した。同フォーラムによると布良崎神社の奉納画は、最近、寺崎の作品であることが分かり、このツアーで初めて公開された。

寺崎は東京美術学校を卒業。農商務省実業講習生としてイタリアに留学した。日本創作版画協会の設立に関わったが、彫刻家で東京美術学校彫塑科初代教授を務めた長沼守敬を慕って館山に移住。旧制安房中で美術を指導し、安房神社や下立松原神社などに神話の絵画を奉納した。1967年没。

同フォーラムでは、21日に富崎小学校で開かれる「青木繁《海の幸》フェスタ」でこの2点を展示した。

10月21日、休校中の富崎小学校体育館で、

「青木繁《海の幸》フェスタ〜富崎コミュイティ」

が開催されました。

参加者は150人、大盛況でした。

館山市教育委員会生涯学習課のブログ

「たてやま八犬伝」にレポートされました。

http://tateyamals.blogspot.jp/2012/10/blog-post_21.html

《海の幸》フェスタ富崎地区であす開催

(房日新聞2012.10.20付)

青木繁《海の幸》誕生の家と記念碑を保存する会と、NPO法人安房文化遺産フォーラムが館山市富崎地区コミュニティ委員会との共催で21日、「青木繁《海の幸》フェスタ」を旧富崎小で開催する。富崎コミュニティのつどいとして、文化庁補助事業を活用して企画。参加無料で多くの来場を呼びかけている。

つどいは、午前9時から午後3時まで。青木繁が逗留した小谷家住宅や記念碑などを巡るウォーキングやレク大会、DVD鑑賞、影絵劇とトークショー、布良に関連した語り部、「いっちゃぶし」「安房節」の民謡などが繰り広げられる。

また、小谷家からみつかった明治時代の資料や、富崎の今と昔を撮った写真展、明治の漁村を知る資料などが展示される。

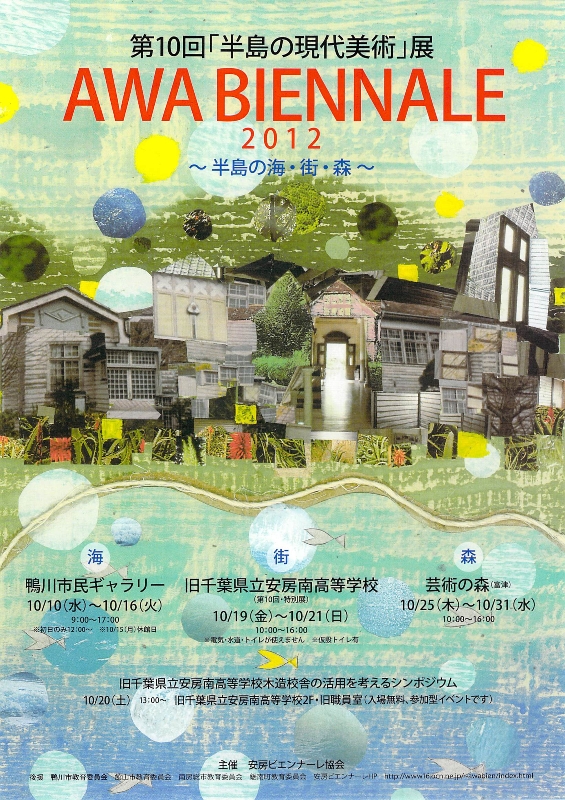

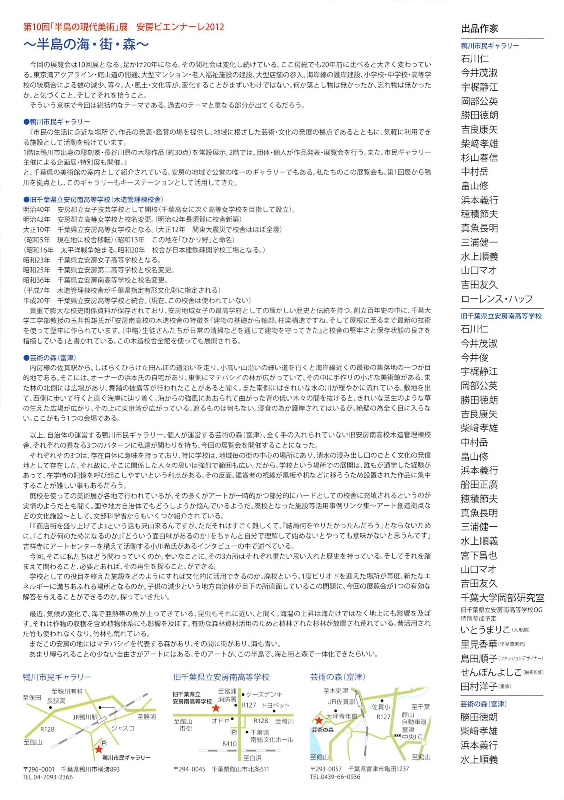

旧安房南高で現代美術展 あすまで 館山

木造校舎活用しビエンナーレ

(房日新聞2012.10.20付)

2年に一度開かれる美術展覧会である「ビエンナーレ」の安房版「第10回『半島の現代美術展』安房ビエンナーレ」の「街バージョン」が19日から、館山市の旧安房南高校木造管理校舎で始まった。旧校舎をそのまま活用、安房在住の芸術家らが思いおもいの作品を展示している。街バージョンはあす21日まで。きょう20日午後1時からは「安房南高校の思い出を語る会」も開かれる。

足かけ20年目となる展示。今回は「半島の海・街・森」がテーマで、「海バージョン」は16日まで、鴨川市民ギャラリーで開かれた。

街バージョンは、県指定有形文化財の管理棟校舎を活用した。校長室は版画家の今井俊さんが「神話的世界」として作品を展示。真魚長明さんは「体育教員控え室」を使い「全国動物解放同盟安房支(青)」の展示をしている。

このほか、イラストレーターの山口マオさん、木彫の船田正廣さんら、総勢20人が旧教室をそのまま活用し、平面から立体まで、さまざまな作品を展示している。

19日は午前10時の開会から、大勢の入場者が訪れ、作品に見入っていた。卒業生もおり「生徒のころは、正面玄関から入ったことなどなかった」と、母校での開催に興味深げだった。

展示は会期中の午前10時から午後4時まで。電気、水道、トイレは使えない。仮設トイレが設置されている。

20日午後1時からは、2階の旧職員室を使い、思い出を語る会が予定されている。

「森バージョン」は、25日から31日まで、富津市亀田の芸術の森で開かれる。

青木繁《海の幸》フェスタにぎわう

多彩な催しで富崎再発見、地区コミュニティとコラボ

(房日新聞2012.10.24付)

青木繁《海の幸》誕生の家と記念碑を保存する会による「青木繁《海の幸》フェスタ」が21日、休校中の館山市富崎小で開かれた。地元の富崎地区コミュニティ委員会と共催し、地区在民によるコミュニティのつどいとコラボしたイベントで、レク大会や写真・資料展示、影絵劇、トークショー、語り部などがあり、青木繁が愛した「漁村富崎」を見つめ直した。

この日はグランドゴルフやペタンクなどのレク大会が校庭で行われた後、体育館に会場を移し、テレビドラマ「太陽にほえろ」のボン刑事で活躍した俳優の宮内淳さんが主宰する影絵劇団かしの樹が、神話と友情を描いた「走れメロス」を公演。続いて、20年来の親友という宮内さんと館山市坂田のダイバー成田均さんが、「海からの贈り物」をテーマに対談した。宮内さんは、幸せで豊かな生活を実践するための公益在団法人地球友の会の代表理事。成田さんは、同会の理事という間柄。成田さんは、素潜りの世界記録保持者である故ジャック・マイヨールがイルカから学んだという地球との共生という生き方について語った。

午後からは「新発見!青木繁が滞在した明治の漁村・富崎」を、青木繁が滞在した小谷家の現当主・小谷福哲さんらが解説。今年7月の小谷家住宅見学会で発見され、会場に展示された「近代水産の父」とされる関澤明清の明治23年(1890)の手紙から、小谷家の居間に飾られてきた「日本重要水産動植物之図」3枚が、当時、水産伝習所長であった関澤から、小谷家当主の喜録に、伝習所生が世話になったことを感謝し贈られたものであることなどが説明された。千葉県水産試験場で、長年アワビの増殖・種苗の研究を重ねてきた大場俊夫氏は、関澤明清の書簡は、近代水産業発展のうえで布良が果たした重要な役割をうかがわせるものと新発見資料を高く評価した。

語り部「さくら貝」からは庄司民江さんが「布良星」、館山三中2年生の浜田雅子さんが「タコのうらみ」と、ともに布良に伝わる伝承を熱演。最後は婦人会が、踊り「いっちゃぶし」「安房節」を披露。「漁村の民謡は長寿の秘訣」とみんなで踊って閉会した。

考古学からみた古事記と古代房総

〜景行天皇と倭建命(やまとたけるのみこと)東征伝説を中心にして〜

安房歴史文化研究会会長 天野努氏

(房日新聞 2012年10月3日) ⇒記事PDFはコチラ。

ヤマトタケル伝説に真実味

史書と古墳がオーバーラップ

今年は古事記が編さんされてちょうど1300年にあたる。奈良や出雲、宮崎などではメモリアルイベントがさかんに行われている。この機会に古事記がこの地域について記述した部分と、それに関係するような最新の考古学発掘調査の結果を紹介し、その関連性の有無について考察してみたい。

古事記の中巻、景行天皇の段には房総に関わる記載がある。

天皇の御世に東国の「淡水門」(あわのみなと)を定め、膳大伴部(かしわでのおおともべ)を定めた。また東国征討のために倭建命(やまとたける)を遣わしたが、「走水の海」(はしりみづのうみ)を渡るときに荒波を鎮めるため、后の弟橘比売命(おとたちばなひめのみこと)が海中に身を投げた‐というくだりだ。

この倭建命の東国征討の話は日本書紀にも書かれている。日本書紀では天皇が上総・淡を訪れたとの記述もあり、そこに磐鹿六雁(注・・高家神社にまつられる料理の祖神)のエピソードが出てくる。ちなみに「走水の海」は浦賀水道、「淡水門」は館山湾とも考えられている。

また東国征討が実在したと仮定すると、その年代は4世紀ごろと考えられる。

さて、その時代の古墳に目を移すと、東国の3世紀の古墳は前方後円墳が大半を占めていたのに対し、4世紀には大型の前方後円墳が出現する。房総では小櫃川、養老川、村田川隆起に集中する。

三浦半島の逗子市・葉山町の境界で平成11年、長柄・桜山1号墳、2号墳という2つの大型前方後円墳が発見された。標高100-120メートルもある山に築かれ、相模湾や富士山が一望できる。ともに壷型埴輪などが出土している。直下の沖積地の集落遺跡からは銅鏡や銅製の鏃(矢じり)、石釧など大和王権と直結するような出土品もあった。

この古墳は交通の要衝に、海からのランドマークになることを意識してつくられたと考えられている。埋葬者は大和王権とのつながりの深い首長と思われ、この古墳が発見されたことで「ヤマトタケルの伝説」が真実味を帯びてきたと私は考えている。

東京湾をはさんだ木更津市の矢那川沿いに手古塚古墳がある。墳丘長60メートルの前方後円墳。今は海岸が埋め立てられているが、眼下に東京湾、三浦半島が望め、海岸から最も近い場所につくられている。

三角縁神獣鏡や、畿内のものとみられる朱の入った布留式の士師器甕などが出土。籠手や銅・鉄製の鏃なども出た。遺物からみて、この古墳は4世紀前半のものとみられている。埋葬者は畿内と強い関係を持った武人と考えてさしつかえないだろう。

姉崎古墳群(市原市)の釈迦山古墳。これは手古塚と同時期か一段古い前方後円墳だが、畿内のものによく似た高杯や、東海地方の「S字甕」が出土している。このように考古学からみると、古事記、日本書紀に書かれている「東国征討」とオーバーラップするような古墳の分布がみられる。

安房はこれまで大きな古墳がない場所といわれてきたが、2年前に報告書がまとめられた萱野遺跡(館山市)の発掘調査では大型方墳(一辺34.2メートル)あるいは前方後円墳(62メートルぐらい)ではないかと言われている、出現期(3世紀ごろ)としては東日本最大の古墳が見つかった。

この萱野遺跡からは伊豆・新島産の流紋岩を使った石器が多く出土している。当時の海上交通をになっていた集落がこの地に存在し、古墳はその海上ルートを支配していた首長の墓と考えられる。

安房では4世紀の古墳は見つかっていないが、5世紀後半のものとしては恩田原古墳(南房総市久枝)や永野台1号墳(同市石堂)などがある。

(本稿は、館山コミュニティセンターで9月30日に行われた安房歴史文化研究会公開講座の内容を要約、再構成したものです)

水産業の父の魚類図、加賀藩出身の関澤明清

千葉の網元に贈呈、漁業へ情熱示す

(北國新聞2012年10月2日)

⇒印刷用PDF

サケの養殖技術などを日本に伝え「水産業の父」と呼ばれる加賀藩出身の関沢明清は明治時代千葉県館山市の旧家に送った書状が1日までに見つかった。関沢が水産業を志す生徒を漁の盛んな館山に派遣していたことがうかがえるほか、生徒を受け入れてくれた礼として精密な魚類図を送っていたことが分かり、関沢の水産業発展への情熱が伝わる貴重な資料だという。

書状は、館山市指定有形文化財の「小谷家住宅」で地元のNPO安房文化遺産フォーラム関係者が確認した。1890年(明治23年)9月10日付の小谷家当主宛てで「生徒御地出張中はご多忙の中、特に漁具その他の説明を煩し、生徒に於いても満足致して居り候」などと直筆で書かれており、関沢が所長を務めていた水産伝習所の生徒が江戸時代から続く網元だった小谷家に滞在して漁法を学んでいたと推測される。

小谷家で保存されている石版画「日本重要水産動植物之図」が、生徒受け入れの札として関沢から同家に贈られた品であることも、書状の記述から初めて分かった。

この図はイセエビやマンボウ、アシカなど海の生物159種の絵と名前、体長などが日本語とフランス語で記されている。関沢について調べている金沢工大の吉道悦子教授(文芸社会学)によると、図は1888年、農商務省が複数制作し、現在、小谷家が保管するほか、公共図書館では金大附属図書館が唯一所蔵。金大の前身の旧制四高が1917年に購入し、授業で使っていたとみられる。

吉道教授によると、従来、この魚類図が関沢と関連付けて考えられることはなかったが、今回の発見で関沢が図を贈答品に用いていたことが分かったのに加え、図の出版当時、関沢がこの図の製作に関わった可能性が大きいという。吉道教授は「書状の発見が水産業の発展に尽くした関沢の功績が広まるきっかけになればうれしい」と話した。

関沢明清 (1843〜97)

加賀藩士関沢安左衛門の次男。1866年、長崎に留学中、藩命で海外渡航の禁を破って英国へ留学し、帰国後、明治政府に仕えた。ウィーン万博、フィラデルフィア万博を視察して魚の養殖法や漁網編み機を持ち帰り、缶詰製造や捕鯨銃の採用、遠洋マグロ漁業の普及に尽くした。水産伝習所(東京水産大の前身)の初代所長。北國新聞社から「関沢明清‐若き加賀藩士、夜明けの海へ」が発刊されている。

知恵袋講座57回目

語り手=平本紀久雄さん

テーマ「房州キリスト教伝道の夜明け」

参加費=200円(茶菓子・資料代)

房州では明治期から、イギリス人牧師のコルバン夫妻や秦呑舟(はたどんしゅう)など医療者を中心にキリスト教伝道がさかんになってきました。コルバン夫妻を頼って、啄木未亡人が療養に来たことは有名です。イワシ博士として知られる水産学者の平本氏は、南房教会の建設にも尽力したキリスト者です。