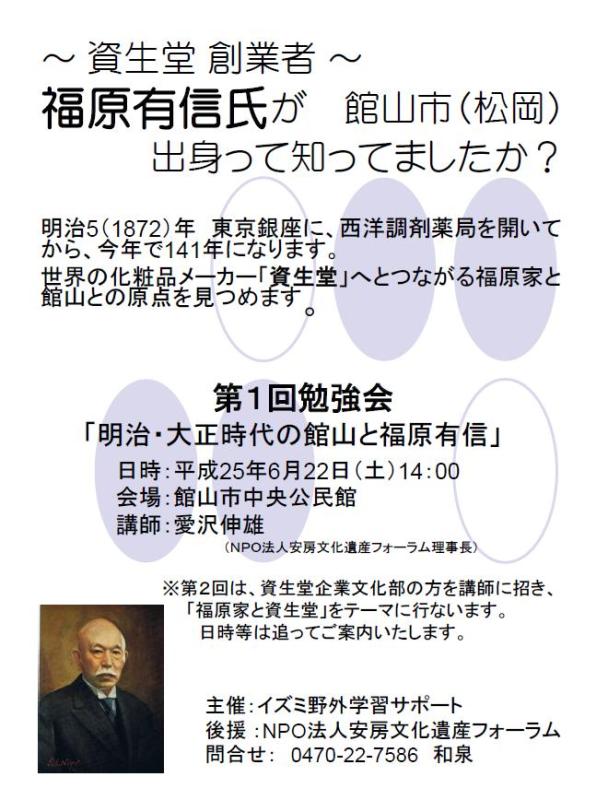

第1回勉強会「明治・大正時代の館山と福原有信」

日時:平成25年6月22日(土)14:00

会場:館山市中央公民館

講師:愛沢伸雄(NPO安房文化遺産フォーラム理事長)

.

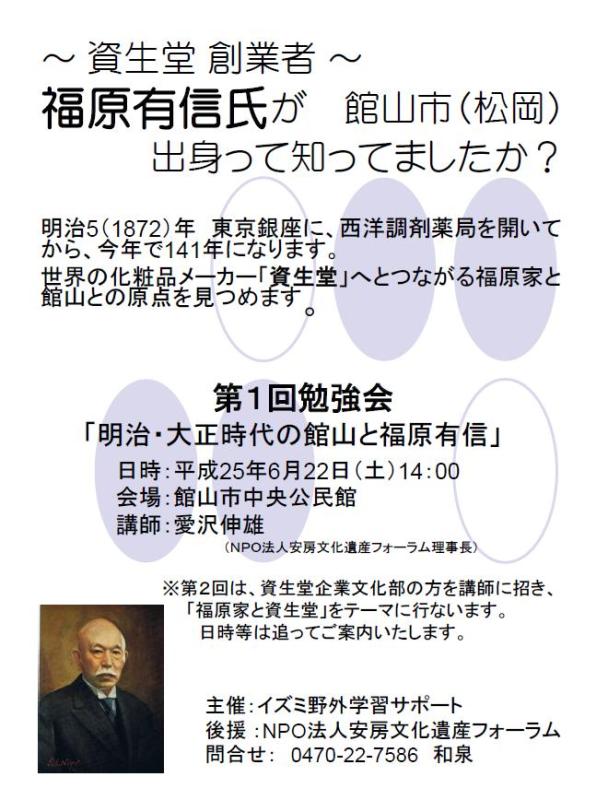

〜 資生堂 創業者 〜

福原有信氏が館山市(松岡)�出身って知ってましたか?

.

明治5(1872)年 東京銀座に、西洋調剤薬局を開いてから、

今年で141年になります。

世界の化粧品メーカー「資生堂」へとつながる福原家と

館山との原点を見つめます。

.

帝国生命保険会社や安房銀行設立に関わり、

明治経済界の近代化に大きく寄与しています。

.

長女・とりは、館山病院の初代院長・川名博夫に嫁ぎ、

四女は渋沢栄一の次男に嫁いでおり、様々なネットワークが結ばれています。

.

.

※第2回は、資生堂企業文化部の方を講師に招き、

「福原家と資生堂」をテーマに行ないます。

日時等は追ってご案内いたします。

.

.

主催:イズミ野外学習サポート

後援 :NPO法人安房文化遺産フォーラム

問合せ: 0470-22-7586 和泉

⇒印刷用PDF

■NPO総会のお知らせ

■ヘリテージマネージャー講座のご案内

■愛沢伸雄講演会「明治・大正時代の館山と福原有信」

・6月22日(土)14:00〜16:00館山市コミュニティセンター

■知恵袋講座

・6月25日(火)13:30〜16:00小高記念館

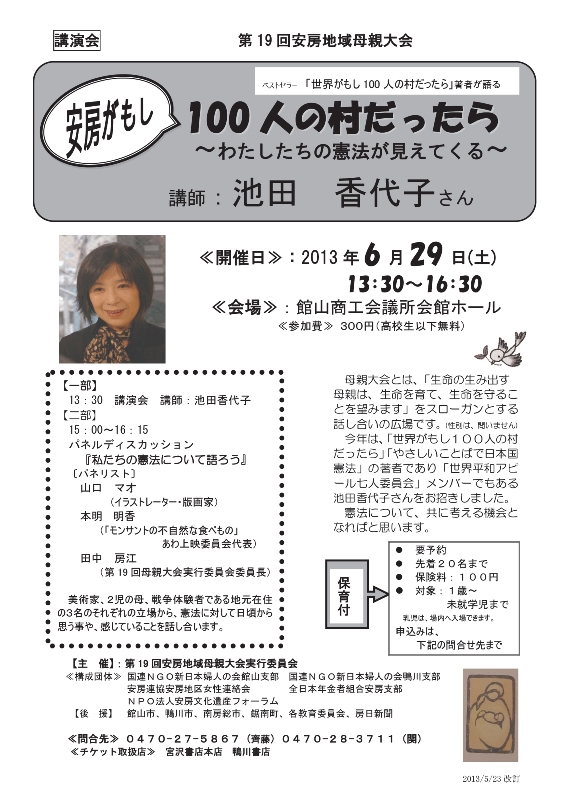

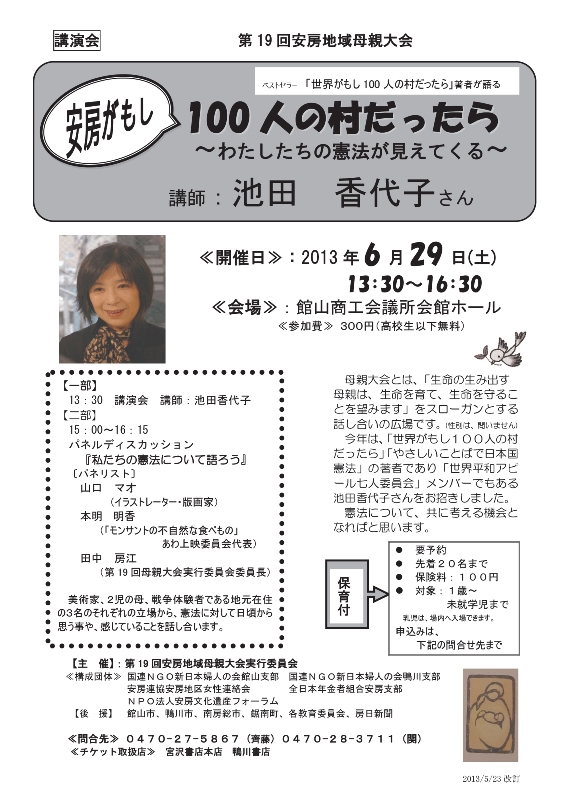

■第19回安房地域母親大会・池田香代子講演会

「もし安房が100人の村だったら、わたしたちの憲法が見えてくる」

・6月29日(土)13:30〜16:00館山商工会議所ホール

■シンポジウム「東京湾まるごと博物館〜戦跡を活かした館山と追浜とまちづくり」

・7月23日(火)10:00〜12:00館山市コミュニティセンター

■愛沢伸雄講演会「明治期館山の殖産興業の断面〜小原金治からみる経済人ネットワーク」(仮題)

・7月27日(土)14:00〜16:00館山市コミュニティセンター

■第53回社会教育研究集会千葉集会

・8月3〜4日(土日)千葉大学教育学部

=全体会リレートーク:「館山まるごと博物館」池田恵美子

=分科会「学習者に寄り添う地域博物館実践」池田恵美子

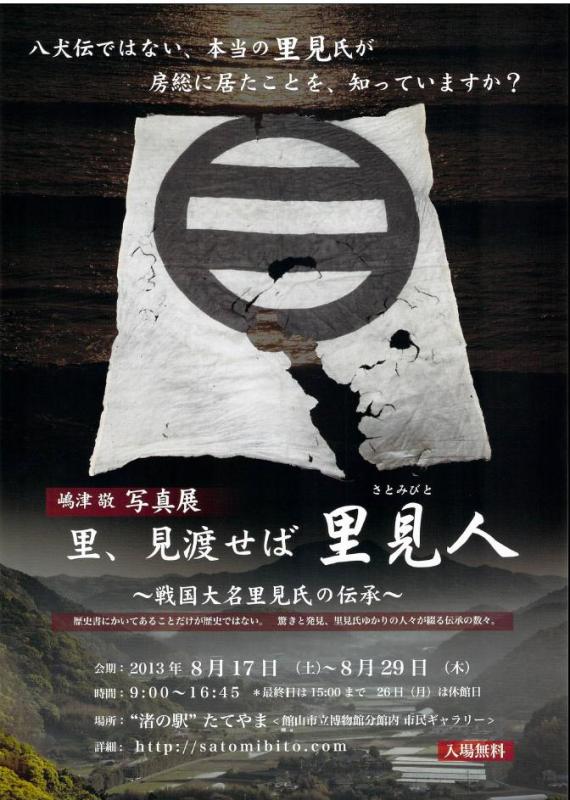

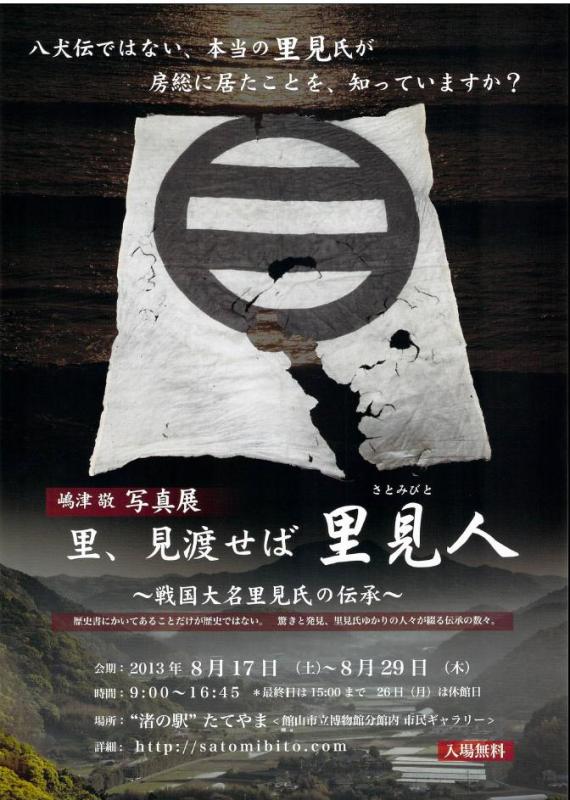

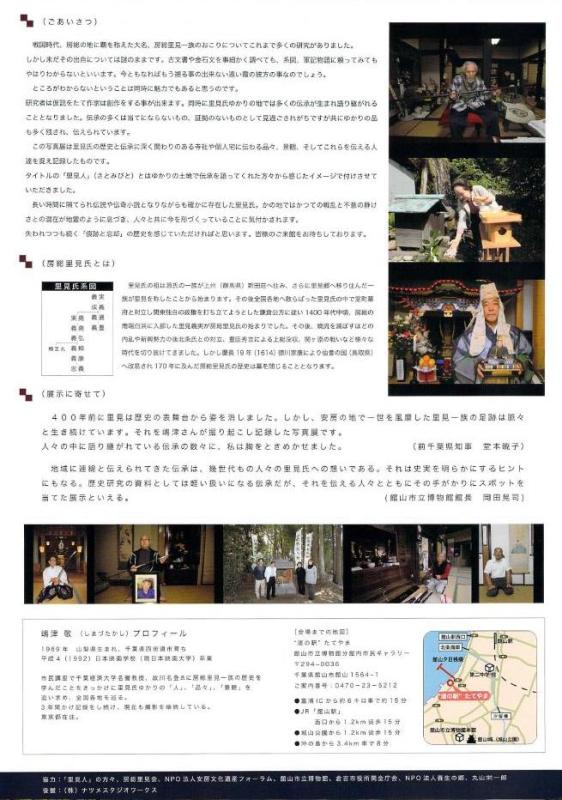

■嶋津敬写真展「里、見渡せば里見人〜戦国大名里見氏の伝承」

・8月17日(土)〜29日(金)渚の博物館たてやまギャラリー

■第9回安房・平和のための美術展

・8月23日(金)〜9月1日(日)枇杷倶楽部ギャラリー

◎青木繁《海の幸》誕生の漁村まちづくり

・館山市ふるさと納税

・青木繁を語る館山ふるさと講座

・青木繁「海の幸」オマージュ展

・銀座オマージュ展市民親子鑑賞バスツアー

◎「館山まるごと博物館」パンフレット&DVD

◎祝!!山口正明さん、南房総観光写真コンテスト最優秀賞

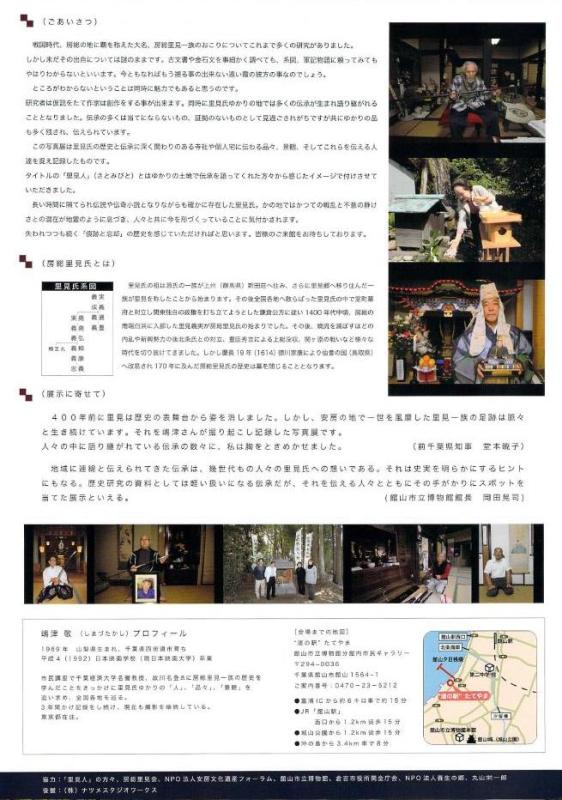

.嶋津敬写真展「里、見渡せば里見人〜戦国大名里見氏の伝承」

…歴史書に書いてあることだけが歴史ではない。驚きと発見、里見氏ゆかりの人々が綴る伝承の数々。

⇒案内チラシ

会期:2013年8月17日(土)〜8月29日(木)

場所:渚の駅たてやま

ホームページ:http://satomibito.com/

語り手=成田 均さん

テーマ「イルカから学んだホモデルフィナス」

日時=2013年6月25日(火)13:30〜

参加費=200円(茶菓子・資料代)

かつてブルーオリンピックという魚突き大会の日本代表として世界大会に参加した。人類で最初に水深100mの壁を超えた素潜りチャンピオンだったジャック・マイヨール氏と兄弟のような信頼関係。海に潜り、イルカとともに泳ぐなかから得た、自然と共生する生命本来の生き方を「ホモ・デルフィナス(イルカ人間)」と称したジャックの精神を語り継ぐことをライフワークとしている。

⇔印刷用PDF

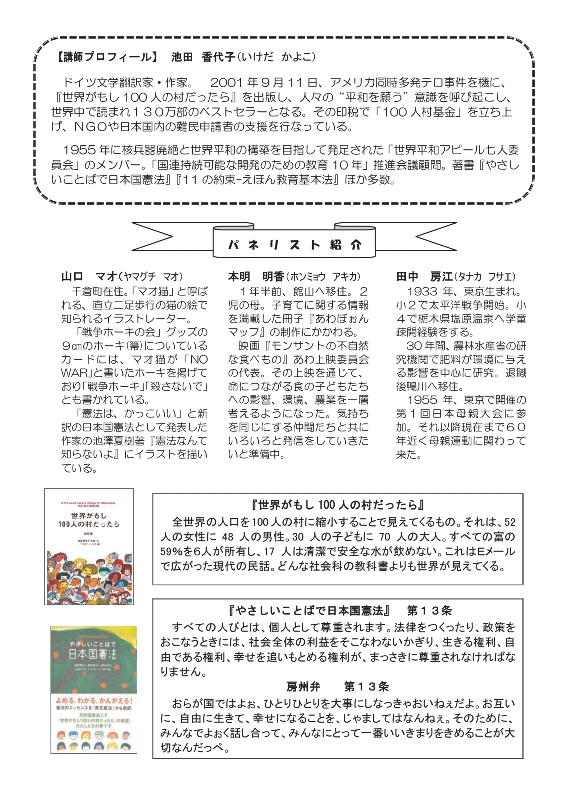

第19回安房地域母親大会〜憲法学習会

池田香代子「もし安房が100人の村だったら、私たちの憲法が見えてくる」

日時=2013年6月29日(土)13:30〜16:30

参加費=300円(前売券あり)

※未就学児の保育あります。⇔詳細は案内チラシ

【主催】第19回安房地域母親大会実行委員会

【構成団体】

・NGO日本新婦人の会館山支部、NGO日本新婦人の会鴨川支部

・日本年金者組合安房支部、安房連協安房地区女性連絡会

・NPO法人安房文化遺産フォーラム

【後援】館山市・鴨川市・南房総市・鋸南町、各教育委員会、房日新聞

【問合】0470-27-5867(齊藤)、0470-28-3711(関)

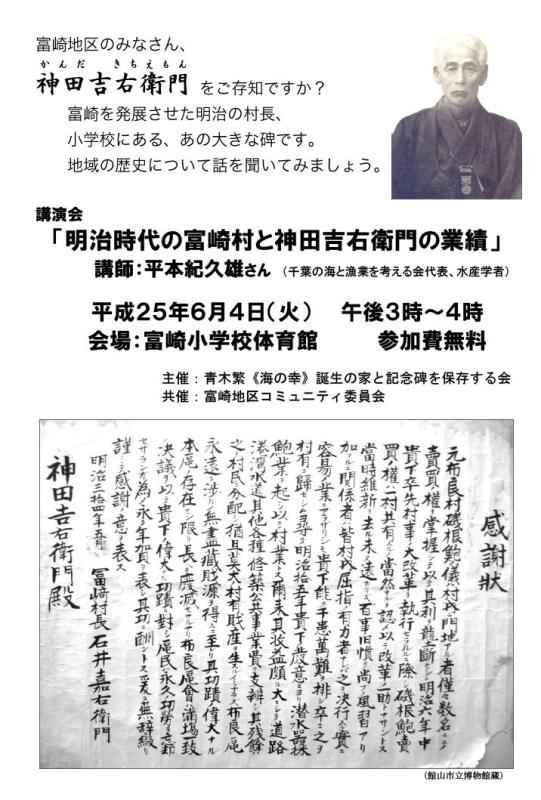

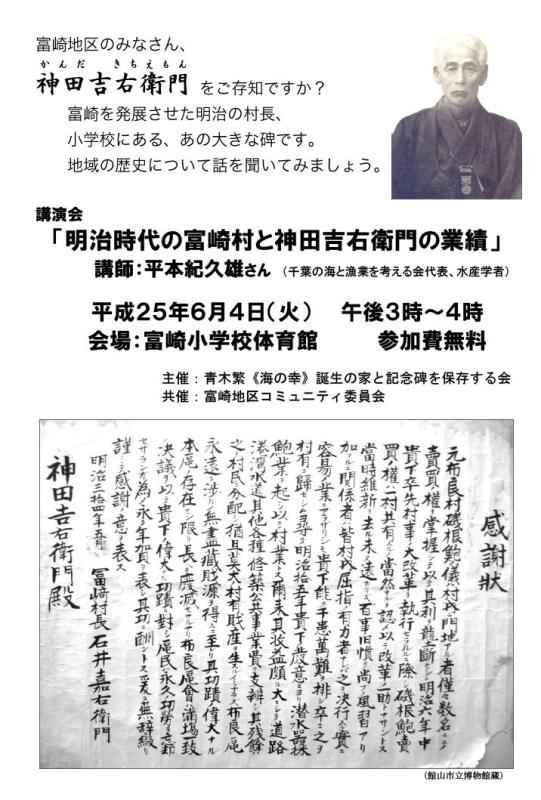

講演会「明治時代の富崎村と神田吉右衛門の業績」

講師:平本紀久雄

日時=2013年6月4日(火)15〜16時

会場=富崎小学校体育館、参加費無料

.

主催=青木繁《海の幸》誕生の家と記念碑を保存する会

共済=富崎地区コミュニティ委員会

.

富崎小学校正門下の大きな碑、

神田吉右衛門を知っていますか。

富崎地区を発展させた明治時代の村長です。

地域の歴史について、話を聞いてみましょう。

語り手=橋本芳久さん

テーマ「沖縄の近現代の歴史から学んだこと」

日時=2013年5月28日(火)13:30〜

参加費=200円(茶菓子・資料代)

3月11〜13日に沖縄を訪問し、関係者の話を聞きながら基地や戦跡を見学し、沖縄の抱える深い問題を解決していくためには、本土に暮らす我々も一緒に考える席にがあるという思いを深くしました。

⇒ 印刷用PDF

◆NPO発足10年目に突入しました。

かにた村の深津牧師に出会い、戦跡の調査を始めてから25年、

ウガンダ支援活動を初めてから20年、

赤山地下壕が一般公開されてから10年、

青木繁が滞在した「小谷家住宅」が指定文化財になってから5年、

里見氏稲村城跡が国史跡になってから1年、

さらなる活動へステップアップするために、皆さんの知恵と力をお貸しください。

■知恵袋講座 …13:30〜小高記念館 参加費200円 NPOメンバーが語る楽しい茶話会です!

◎ 5月28日(火) 語り手 : 橋本芳久さん 「沖縄の近現代の歴史から学んだもの」

3月11〜13日に沖縄を訪問し、関係者の話を聞き、基地や戦跡を見学した橋本さんは、沖縄が抱える諸問題を解決していくためには、本土に暮らす我々も一緒に考える責任があるという思いをさらに深めたといいます。沖縄の近現代史を踏まえ、橋本さんの考察を伺う機会とします。

◎ 6月25日(火) 語り手 : 成田 均さん 「イルカから学んだホモデルフィナスという生き方」

かつてブルーオリンピックという魚突き大会で世界チャンピオンになったダイバーの成田さん。人類で最初に水深100mの壁を超えた素潜り世界チャンピオンだったジャック・マイヨール氏とは兄弟のような信頼で結ばれていた。海に潜り、イルカとともに泳ぐなかから得た、自然と共生する生命本来の生き方を「ホモ・デルフィナス(イルカ人間)」と称したジャックの精神を語り継ぐことをライフワークとしています。

◎ 7月23日(火) シンポジウム 「東京湾まるごと博物館〜戦跡を活かしたまちづくり(仮称)」

東京湾要塞の第三海堡の保存・活用に取り組んでいる横須賀市のNPOアクションおっぱまと共催により、午前は館山市コミュニティセンターでシンポジウム、午後はフィールドワークを行なう企画に振替えます。

■憲法記念日:平和学習会

◎5月3日(金)13:30〜16:30南総文化ホール大会議室

足もとの地域から「平和の文化」を考える=池田恵美子さん

私たちが暮らす安房地域の先人たちは、くりかえし起きる戦乱や地震・津波を乗り越えて、

平和や平安への願いを「安房」という地名にこめたのかもしれません。

憲法記念日にあたり、安心・安全に暮らせる地域社会のあり方について、一緒に考えましょう。

◆Report劇団歌舞人ミュージカル「アラジン」

〜富崎小学校の利活用第一弾!

足もとの地域から「平和の文化」を学ぶ

講師:池田恵美子

NPO安房文化遺産フォーラム事務局長、NPO全国生涯学習まちづくり協会理事、公益財団法人地球友の会理事

日時=平成25年5月3日(金)13:30〜16:30

会場=千葉県南総文化ホール大会議室、入場無料

主催=第19回安房地域母親大会実行委員会

⇒印刷用PDF

【予告】第19回安房地域母親大会

・日時=平成25年6月29日(土)13:30〜16:30

・会場=館山市商工会議所会館ホール

・資料代=300円

・講師=池田香代子(『世界がもし100人の村だったら』翻訳者)

語り手=福田百合さん

テーマ「被災地から学ぶ防災教育〜旭市いいおか津波復興プロジェクト」

日時=2013年4月23日(火)13:30〜

参加費=200円(茶菓子・資料代)

東日本大震災で千葉県旭市は津波により甚大な被害を受け、2年が経つ現在も仮設住宅で生活する人びとがいます。旭市いいおか津波復興プロジェクトでは、被災体験を記憶に残し、被災地だからこそ実施可能な防災教育プログラムを提供しています。