美術散歩ツアーに20人

安房に点在、画家・彫刻師の作品・足跡巡る

(房日新聞2019.4.18付)‥⇒印刷用PDF

青木繁≪海の幸≫誕生の家と記念碑を保存する会とNPO法人安房文化遺産フォーラムが共催した「安房の美術散歩ツアー」がこのほどあり、同保存する会のメンバーを中心に約20人が参加し、江戸期から昭和にかけての安房にゆかりのある画家や彫刻師などの作品や足跡を巡った。

ツアーでは、まず鴨川市郷土資料館で同市生涯学習課の石川課長課長から、外房の風景を多く描いた洋画家の安井曾太郎や波と龍を彫らせたら関東一と名を轟かせた彫物師・波の伊八についての講義を受けた。

その後、安井が滞在し「外房風景」を描いた、画家ゆかりの宿と呼ばれる同市太海の江澤館を見学。

続いて、南房総市白浜地区の下立松原神社で寺崎武男絵画館、「海の幸」を描いた青木繁と恋人の福田たねが滞在した館山市伊戸の円光寺では、波の伊八の欄間彫刻「波と龍」を見て回った。

ツアーの最後には、アロハガーデンに立ち寄り、入り口の門扉レプリカ「海の幸」を眺め、美術散歩を締めくくった。

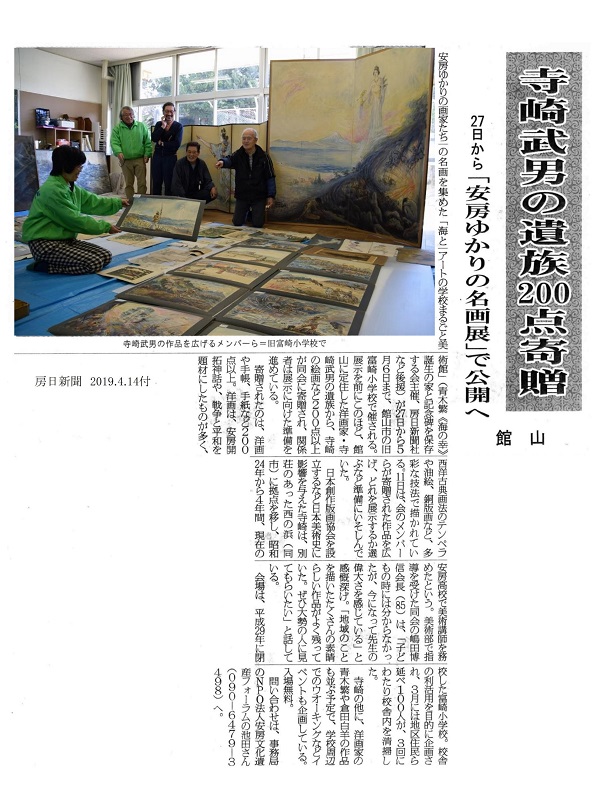

寺崎武男の遺族200点寄贈

⇒ YouTube「学校まるごと美術館」

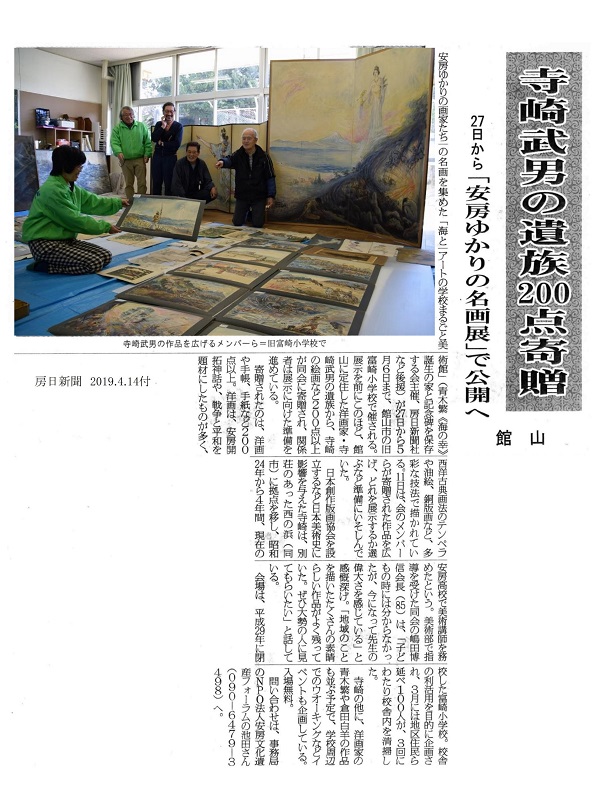

安房ゆかりの画家たちの名画を集めた「海とアートの学校まるごと美術館」(青木繁《海の幸》誕生の家と記念碑を保存する会主催、房日新聞社など後援)が27日から5月6日まで、館山市の旧富崎小学校で催される。展示を前にこのほど、館山に定住した洋画家・寺崎武男の遺族から、寺崎の絵画など200点以上が同会に寄贈され、関係者は展示に向けた準備を進めている。

寄贈されたのは、洋画や手帳、手紙など200点以上。洋画は、安房開拓神話や、戦争と平和を題材にしたものが多く、西洋古典画法のテンペラや油絵、銅版画など、多彩な技法で描かれている。11日は、会のメンバーらが寄贈された作品を広げ、どれを展示するか選ぶなど準備にいそしんでいた。

日本創作版画協会を設立するなど日本美術史に影響を与えた寺崎は、別荘のあった西の浜(同市)に拠点を移し、昭和24年から4年間、現在の安房高校で美術講師を務めたという。美術部で指導を受けた同会の嶋田博信会長(85)は、「子どもの時には分からなかったが、今になって先生の偉大さを感じている」と感慨深げ。「地域のことを描いたたくさんの素晴らしい作品がよく残っていた。ぜひ大勢の人に見てもらいたい」と話している。

会場は、平成29年に閉校した富崎小学校。校舎の利活用を目的に企画され、3月には地区住民ら延べ100人が、3回にわたり校舎内を清掃した。

寺崎の他に、洋画家の青木繁や倉田白羊の作品も並ぶ予定で、学校周辺でのウオーキングなどイベントも企画している。入場無料。

問い合わせは、事務局のNPO法人安房文化遺産フォーラムの池田さん(090—6479—3498)へ。

【写真説明】寺崎武男の作品を広げるメンバーら=旧富崎小学校で

●「海とアートの学校まるごと博物館」の詳細はこちら。

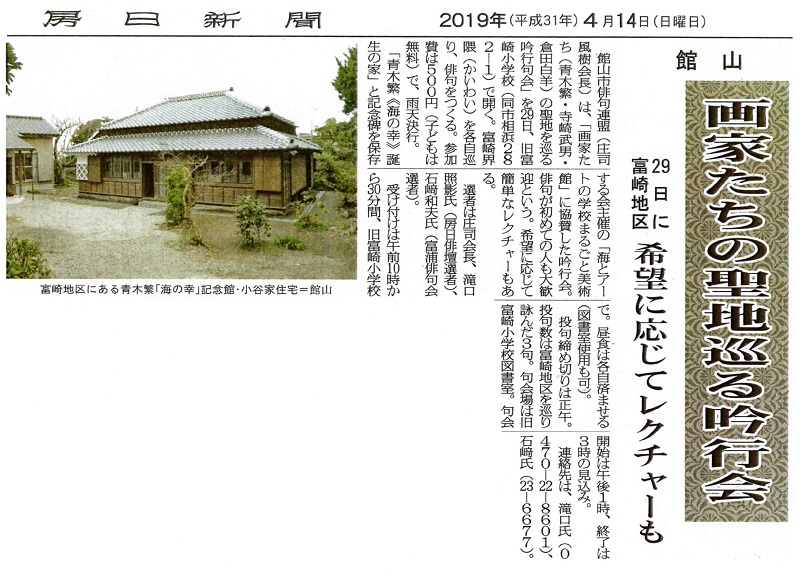

画家たちの聖地巡る吟行会

29日に富崎地区、希望に応じてレクチャーも

(房日新聞2019.4.14付)

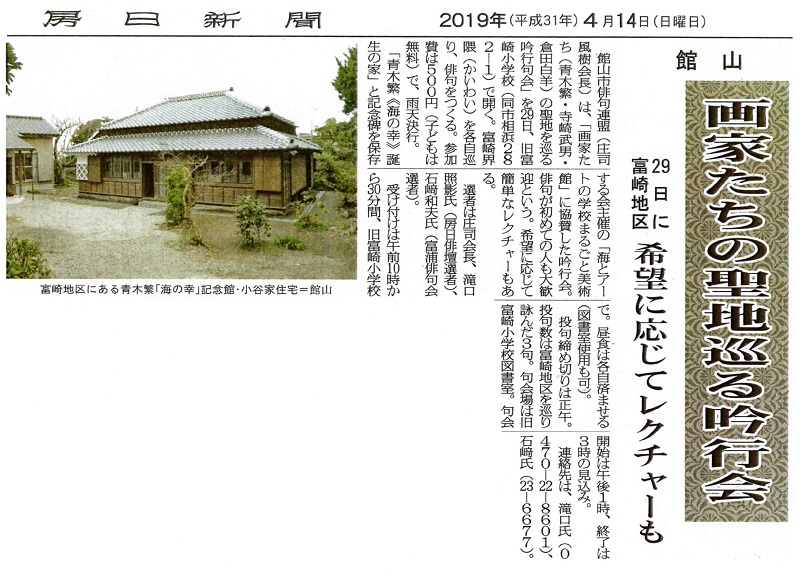

館山市俳句連盟(庄司風樹会長)は、「画家たち(青木繁・寺崎武男・倉田白羊)の聖地を巡る銀行句会」を29日、旧富崎小学校(同市相浜282-1)で開く。富崎界隈(かいわい)を各自巡り、俳句をつくる。参加費は500円(子どもは無料)で、雨天決行。

「青木繁《海の幸》誕生の家」と記念碑を保存する会主催の「海とアートの学校まるごと美術館」に協賛した吟行会。俳句が初めての人も大歓迎という。希望に応じて簡単なレクチャーもある。

選者は庄司会長、滝口照影し(房日俳壇選者)、石崎和夫氏(富浦俳句会選者)。

受付は午前10時から30分間、旧富崎小学校で。昼食は各自済ませる。(図書室使用も可)。

投句締め切りは正午。投句数は富崎地区を巡り詠んだ3句。句会場は旧富崎小学校図書室。句会開始は午後1時、終了は3時の見込み。

連絡先は、滝口氏(0470-22-8601)、石崎氏(23-6677)。

イオン館山とイオンタウン黄色いレシート運動

16団体に31万円分助成

(房日新聞2019.4.12付)

地域のボランティア団体などの活動を支援する「イオン幸せの黄色いレシートキャンペーン」で、イオン館山店とイオンタウン館山の平成30年度分の贈呈式が7日、イオンタウンであり、16団体にイオンギフトカードが贈られた。

毎月11日に発行される黄色いレシートを、買い物客が団体名が書かれた専用ボックスに投函(とうかん)。そのレシート金額の1パーセントをイオンギフトカードにチャージし、各団体に贈る仕組み。

今回の助成額は計31万5400円で、福祉や動物愛護、文化財保護などに活動する団体に贈呈された。式では、イオンタウン館山の越智義則モールマネージャーが、各団体代表にギフトカードを手渡した。

青木繁『朝日』県重文に4件

文化財保護審答申

(佐賀新聞2019.3.28付)‥⇒印刷用PDF

佐賀県文化財保護審議会は27日、洋画家の青木繁(1882〜1911年)が唐津市滞在時に描いた「朝日」や公益財団法人鍋島報效会が所蔵する明治時代の「小袖地(こそでじ)ドレス」鳥栖市の「藤木(ふじのき)遺跡」から出土した弥生時代後期(期限1世紀)の石製青銅器鋳型4点の計3件を重要文化財に、武雄市の「御船山(みふねやま)楽園」を文化財の件名勝にそれぞれ指定するよう答申した。県名勝の指定は初めてとなる。

「朝日」は、1940年の作品で青木の油彩画の絶筆とされる。代表作で奔放な筆致の「海の幸」とは対照的に、波のうねりと雲海のかなたの太陽が穏やかな画風で描かれている。佐賀の洋画壇発祥の契機となった作品と捉えられ、近代美術史に大きな影響を与えた。

小袖地ドレスは、イタリア公使を務めた佐賀藩最後の藩主鍋島直大(なおひろ)の妻の榮子夫人が着たと伝わり、西洋文化導入期の1880年代に制作された武家階級の女性が着用した小袖地を転用し、欧米で流行していたバッスル・スタイルを取り入れた和洋折衷のドレスで、優雅さや華やかさが表現されて希少性も高い。

藤木遺跡では、飾り金具の「銅釦(どうこう)」を鋳造した鋳型1点が国内で初めて出土。銅釦の製作地は国内か国外化で意見が分かれていたが、一部が国内で生産されたことを裏付けた。「銅鏃(どうぞく)」や「銅釧(かなくしろ)」の鋳型も見つかり、鳥栖地域では青銅器生産が弥生時代中期から後期まで継続したことも示した。

御船山楽園は国登録記念物で、江戸時代後期に佐賀藩武雄領主鍋島茂義が京都から狩野(かのう)派の絵師を招いて造った楽園を基礎とする。桜や紅葉など四季折々に趣があり、ツツジの開花期にはじゅうたんを敷き詰めたような花と背景の断崖絶壁が調和した景観が見られる。

4月以降に4件が指定されると、県の指定文化財は合計で322件となる。

(山本礼史)

館山ゆかりの渋沢栄一

新1万円札に 関係者から喜びの声

(房日新聞2019年4月11日付)‥⇒印刷用PDF

政府は1万円札などの紙幣を刷新する方針を固め、1万円札の肖像画には実業家の渋沢栄一を採用すると発表した。渋沢は、現在の館山市船形に虚弱児童の転地療養施設を開設し、自ら何度も足を運ぶなど同市にゆかりがあり、地元関係者からは「誇りに感じる」「意思を引き継いでいきたい」と声が上がった。

安房地域の歴史などについて調べるNPO法人安房文化遺産フォーラムなどによると、渋沢は明治21年、大倉喜八郎とともに、旧豊津村(館山市)に日本水産会社を設立。館山病院初代院長の川名博夫とは姻戚関係にあるという。

福祉にも尽力した渋沢は、明治42年、同市船形に開設された虚弱児童の転地療養施設「東京市養育院安房分院」の初代院長を務めた。

同分院は現在、児童養護施設「東京都船形学園」として継続運営されていて、敷地内には、大正6年に地元有志によって崖に彫られた渋沢の書による磨崖碑がある(一般公開はしていない)。碑は高さ10㍍、幅6㍍。一文字の大きさは30㌢四方で、房州石に安房分院の由来が刻まれている。最晩年には「天恵豊かな船形で、地元有志の熱心な援助により、児童が健やかに生育しつつある状態を見ることは真に喜びとするところ」と述べたという。

新紙幣の発表を受け、同学園の雨谷真人園長は「脈々と受け継がれてきた意思を引き継ぎ、社会的な役割を今後も果たしていく思いを新たにした」と話していた。

これまでに、渋沢について学ぶ勉強会を開くなどしてきた同フォーラムの池田恵美子事務局長は「近代の安房の産業や福祉の発展に大きな貢献をしてくれた偉人として注目していたので、誇りに感じる。これを機にさらに顕彰していきたい」と声を弾ませた。

【写真説明】東京都船形学園に今も残る渋沢書の磨崖碑=館山

海とアートの学校まるごと美術館

‥⇒印刷用チラシPDF

‥⇒関連メディア報道は最下段

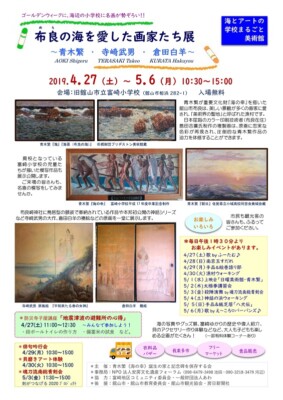

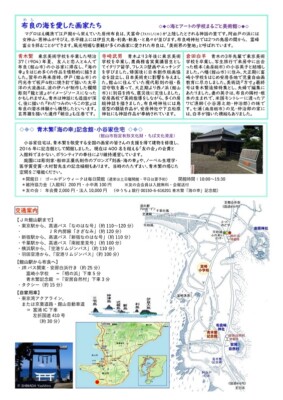

期間=2019年4月27日(土)〜5月6日(祝月)10:30〜15:00

会場=旧館山市立富崎小学校(館山市相浜282-1)

*主催:青木繁《海の幸》誕生の家と記念碑を保存する会

*共催:NPO法人安房文化遺産フォーラム

*協力:富崎地区コミュニティ委員会・一般財団法人あわ

*後援:館山市・館山市教育委員会・館山市観光協会・房日新聞社

青木繁が重要文化財『海の幸』を描いた 館山市布良は、美しい景観が多くの画家に愛され、「美術界の聖地」と呼ばれた漁村です。

日本屈指のカラー印刷技術者(布良在住) 島田吉廣氏制作の複製画は、原画に忠実な 色彩が再現され、圧倒的な青木繁作品の 迫力を体感することができます。

廃校となっている富崎小学校の児童たちが描いた模写作品も展示公開します。ご来場の皆さんも、名画の模写をしてみませんか。

布良崎神社に鳥居型の額装で奉納されている作品や本邦初公開の神話シリーズなど寺崎武男の大作、倉田白羊の襖絵などの原画を一堂に展示します。

【関連記事】

*エコレポ

「004 海とアートの学校まるごと美術館」

*房日新聞2019.4.14

「寺崎武男の遺族200点寄贈、27日からで公開へ」

*房日新聞2019.4.25

「安房ゆかりの名画展示」

*NHKニュースちば2019.4.30

「閉校した小学校で美術展 館山」

*房日新聞2019.5.1

「絵画100点が来場者魅了」

*房日寄稿2019.5.2

「海とアートの学校まるごと美術館(池田恵美子)」

*千葉日報2019.5.4

「廃校に名画ずらり〜安房ゆかりの画家展」

*房日寄稿2019.5.30

「開催の報告と御礼(嶋田博信)」

【イベントスケジュール】

衣料品バザー・我楽多市・フリーマーケットの出店や、日替わりで様々なお楽しみがあります。市民も観光客の皆さんも、ふるってご参加ください。

4月27日(土)

・11:00〜防災寺子屋講座「地震津波の避難所の心得」

・13:30〜歌byふーたむ

4月28日(日)

・13:30〜南京玉すだれ

4月29日(月)

・10:30〜俳句吟行会

・13:30〜手品&絵巻語り部

4月30日(火)

・10:30〜貝磨きアート体験

・13:30〜漁村ウォーキング

5月1日(水)

・13:30〜上映会「日曜美術館・青木繁」

5月2日(木)

・13:30〜太極拳講習会

5月3日(金)

・11:30〜剣がつなげる2020プロジェクト

・13:30〜殺陣演舞by魂刀流南総青剣会

5月4日(土)

・13:30〜神話の浜ウォーキング

5月5日(日)

・13:30〜手品&紙芝居「八犬伝」

5月6日(月)

・13:30〜歌byえ〜ころ♡バーバンズ

「海の幸」誕生の家守れ

築120年、千葉で活動広がる

(西日本新聞2011.10.7付)

青木繁「海の幸」記念館

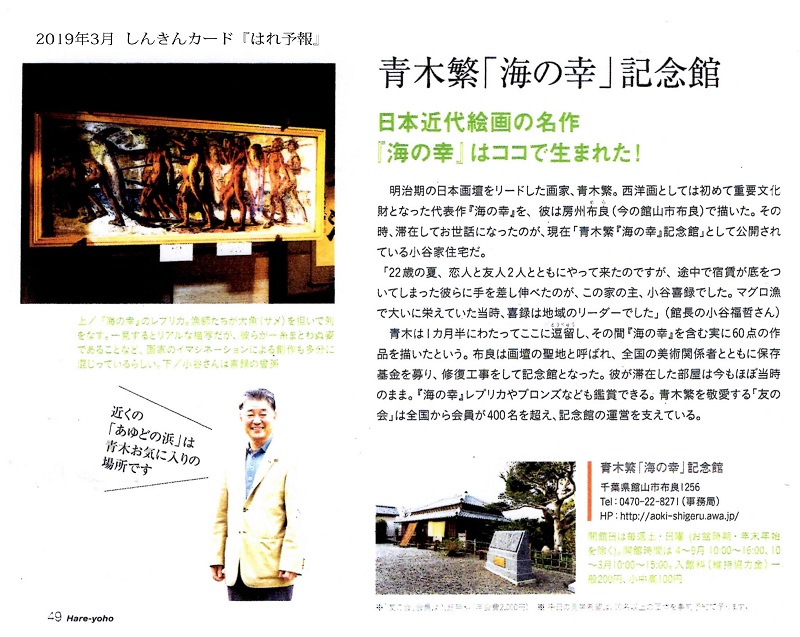

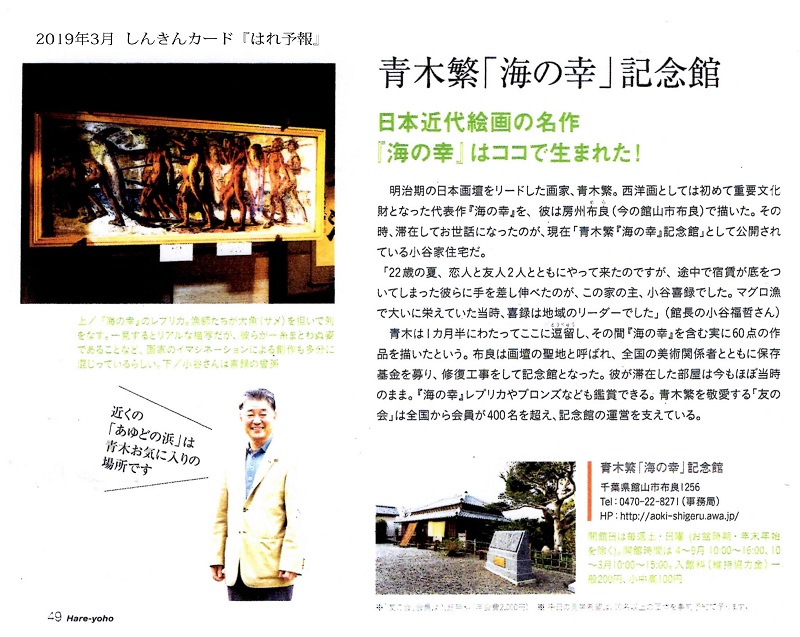

日本近代絵画の名作「海の幸」はココで生まれた!

(しんきんカード機関紙『はれ予報』2019.3月号)‥⇒印刷用PDF

明治期の日本画壇をリードした画家、青木繁。西洋画としては初めて重要文化財となった代表作『海の幸』を、彼は房州布良(めら)(今の館山市布良)で描いた。その時、滞在してお世話になったのが、現在「青木繁『海の幸』記念館」として公開されている小谷家住宅だ。

「22歳の夏、恋人と友人2人とともにやって来たのですが、途中で宿賃が底をついてしまった彼らに手を差し伸べたのが、この家の主、小谷喜録でした。マグロ漁で大いに栄えていた当時、喜録は地域のリーダーでした」(館長の小谷福哲さん)

青木は1ヶ月半にわたってここに逗留(とうりゅう)し、その間『海の幸』を含む実に60点の作品を描いたという。布良は画壇の聖地と呼ばれ、全国の美術関係者とともに保存基金を募り、修復工事をして記念館となった。彼が滞在した部屋は今もほぼ当時のまま。『海の幸』レプリカやブロンズなども鑑賞できる。青木繁を敬愛する「友の会」は全国から会員が400名を超え、記念館の運営を支えている。

青木繁『海の幸』記念館

千葉県館山市布良1256

Tel:0470-22-8271(事務局)

HP: http://aoki-shigeru.awa.jp/

開館日は毎週土・日曜日(お盆時期・年末年始を除く)開館時間は4月から9月10:00〜16:00、10月から3月10:00〜15:00。入館料(維持協力金)一般200円、小中高100円。

『海の幸』のレプリカ。漁師たちが大魚(サメ)を担いで列をなす。一見するとリアルな描写だが、彼らが一糸まとわぬ姿であることなど、画家のイマジネーションによる創作も多分に混じっているらしい。

(小谷さんは喜録の曾孫。)

青木繁が「海の幸」を描いた漁村

アサココスタディ日帰りバスツアー

(asacoco:2019.2.7付)‥⇒印刷用PDF

西洋画として日本で最初の重要文化財に指定された「海の幸」は青木繁・22歳の作。房州布良(めら)の漁師頭・小谷喜録宅に滞在して描いた。この小谷家は、明治20年代の漁村を代表する建造物として館山市有形文化財に指定され、現在は青木繁記念館として、公開されている。築130年の「小谷家」の和風建築を訪ね、春の房総路へ。

■3月6日(水曜日)。参加費1万2000円。(バス代・昼食代など)。20人(最小催行16人)。集合=京王線高幡不動駅6時20分、国立駅南口6時50分。安房自然村、小谷家住宅、圓光寺・波の伊八欄間彫刻などを訪れる。

企画主催:アサココ。手配旅行者:㈱NKトラベル。申し込みはFAX042・505・6905。TEL042・505・6904。

0001-258x400.jpg)

0001-214x400.jpg)