館山・地域まるごと博物館

〜ゆたかな歴史文化が息づくまちづくり

メディア報道

映画「赤い鯨と白い蛇」を観て

上映委員会 橋本芳久

.

民話と神話が交錯したような芸題の映画が、館山で撮影されていると知ったのは二〇〇五年であった。正直なところ、初めはその異様な題名にあまり期待をしていなかったのだが、観るたびに新しい気づきと感動がこみ上げてくる。

内房線特急ビューの車内に始まり、南欧風の館山駅西口から鏡ヶ浦、洲崎灯台など、つぎつぎと見慣れた風景がスクリーンいっぱいに広がる。館山の海、浜、山、樹々にそよぐ風、葉のささやき。散歩の道すがら、いつも目にする波左間の六地蔵。すべてが身近で、親しみ深い場面の連続。

そんな館山を舞台にして、年代も環境も違う五人の女性たちが過ごす三日間。それぞれ苦悩を乗り越えて明日に希望をつないで生きてゆく姿には、共通した教訓的なものを感じる。それを導いているのは香川京子扮する保江婆の生き様であろう。

「自分の心に素直な生き方を」「私を忘れないで欲しい」という言葉と大切な品物を保江に託し、敗戦の二日前、特殊潜航艇の青年少尉は命を落とした。彼との約束を守るため、認知症で薄れゆく記憶を懸命にたどりながら、館山の掩体壕や地下壕などの戦争遺跡を歩きまわり、遺品を探しあてる保江。そして、鏡ヶ浦の水平線に沈みゆく夕日に赤く染まった潜水艦と、白い軍服に身を包んだ青年の回想シーンが重なる。これは、亡くなった青年将校への、いや戦争で犠牲を強いられたすべての者への鎮魂の場面として深く心に残る。

香川京子の迫真の演技は、渋さの中に輝きを増して光っていた。戦後まもなく、沖縄の苦しみを描いた『ひめゆりの塔』で主人公を演じた少女が、歳を経て再びいまに生き帰った姿を見た思いである。絶妙な樹木希林、爽やかな浅田美代子などの演技も素晴らしく、真剣さが伝わってきて好感が持てる。

圧巻なのは、ラストに近いシーンである。今まで静かに描かれていたスクリーンが、一挙に激しい動に転じ、八幡神社の神輿祭りの場面となる。宮地真緒演ずる保江の孫娘が、生まれたばかりの赤子をしっかりと抱きしめ、若者達が力いっぱい担ぐ神輿を見つめている。赤子の胸には保江が恋人から貰った七つボタンの一つが光っていた。妊娠し、ボーイフレンドから「俺と結婚したいのなら子供を堕ろせ、産みたいのなら別れろ」と言われていた娘が、結婚できたのかどうかは描かれていない。しかし、明日を担う若者のたくましさ、未来への無限の希望を印象付けるような転換が素晴らしい。

かつて館山の地は軍都であり、人も自然も自由な呼吸すらできない時代があった。戦争が終わり、苦しみから解放された館山の地は、生き生きと輝くばかりの美しさと可能性をよみがえらせた。随所を飾っている館山の美しい自然を背景にして、いのちや平和の尊さ、その可能性と希望が描き出されている。それは自然ばかりではない。安房高女・安房南高校の卒業生であるせんぼん監督の母校の威風堂々とした木造校舎をはじめ、この地に生きてきた人びとの営みがもつエネルギーであるといえよう。

苦悩をかかえて現代を生きる人びとの心を癒し、生きる力を育んでくれる珠玉の作品である。館山市民、いや千葉県民の一人として、せんぼん監督はじめ関係者の皆様に、素晴らしい作品を有難う、と心から言いたい。十月十四日に開かれる南総文化ホールの上映会には、せんぼん監督も駆けつけて講演してくださるとのこと、本当に楽しみである。

一人でも多くの方がこの映画を見ることができるように、上映委員会ではチケットを預かって販売に協力してくださる方を募集しています。事務局(090-6479-3498)までご連絡をください。

『赤い鯨と白い蛇』映画上映にあたり

上映委員会委員長 伊東万里子

.

東京大空襲で母と弟たちを亡くした私が、父の故郷・館山で暮らすようになったのは、日本が戦争に勝つと信じてやまなかった昭和20年4月のことでした。東京の女学校から旧制安房高等女学校に転校し、安房第二高等学校(現在の安房南高校)を卒業するまでの6年間、私は館山ですごしました。戦禍に傷ついた私の心を温かく励ましてくれたのは、館山の自然と諸先生や多くの友人でした。あれから62年たった今もなお、母なる館山・安房の地は私の心の支えです。

そんな私の想いを代弁してくださるかのように、安房南高校の先輩であるせんぼんよしこさんが、館山を舞台に素晴らしい映画をお創りになりました。『赤い鯨と白い蛇』という不思議なタイトルで、賀川京子さん、樹木希林さん、浅田美代子さんたち女性ばかりが出演しています。せんぼんさんの体験を重ね、主人公(香川さん)が少女時代の疎開先館山を訪ねるという設定です。「赤い鯨」は館山沖で訓練していた特殊潜航艇を意味し、「白い蛇」は家の守り神を象徴しています。女性の眼から見た戦争と平和、現代人の抱える問題テーマに、語り継ぐことの大切さや生命の尊さ、そして美しい愛を描いた作品です。

せんぼんさんが78歳で映画監督デビューしたと伺い、私は封切り初日に岩波ホールへ足を運びました。世代の異なる5人の女性とラストシーンの赤ちゃんが織り成す物語は、まるで絵巻のように見えました。まさに、せんぼんさんが日本テレビのディレクター時代に手がけた看板番組「愛の劇場」シリーズの集大成とも言える作品だと思いました。すべての世代に通じるメッセージは、せんぼんさんでなければ描けない、しかも美しい館山だからこそ描けた作品です。せんぼんさんがふるさと館山に熱い想いを贈ってくださった宝ものに思えて、とても感動しました。シネマ夢倶楽部ベストシネマ賞、日本映画批評家大賞、藤本賞など多数を受賞し、モントリオール国際映画祭にも出品され、高い評価で世界に受け入れられていることは大変な偉業です。

私たちの女学生時代、戦争について本当のことは知らされていませんでした。安房で本土決戦が想定され軍備強化されていたことや、私たちが「ひめゆり部隊」に匹敵する役割を担わされていたかもしれなかったことなど、私も最近になって知りました。封印されてしまった過去の出来事をきちんと見つめなおし、次世代を担う子どもたちに何を手渡さなければならないか、それを問うのがこの映画の主題です。しかも、由緒ある安房南高校が創立100年を迎え、さらに統廃合によってその名が消えゆく最後の年に誕生した記念碑的作品です。「誠の徳を磨けよ」と建てられた母校です。そこで学んだ卒業生の手によって、このような素晴らしい映画が創られたことを、心から誇りに思います。

私やせんぼんさんに当時のことを教えてくれたのは、10数年にわたる戦争遺跡の調査をし、安房南高校をはじめとする高校教育と地域づくりに尽力されてきた愛沢伸雄さん(NPO法人南房総文化財・戦跡保存活用フォーラム理事長)です。シナリオを作るうえでの情報提供から戦争遺跡のロケ地選定に至るまで、せんぼんさんに協力をした愛沢さんが、この映画を地元の人にぜひ見てほしいと願い、10月14日に上映会を企画してくださいました。

この映画は、すべての世代の人にぜひ見てほしい映画です。そして、受けた感動の中身をじっくりと考えてみませんか。それが、戦争を起こさない世界を子孫に贈るための大切な一歩であると信じます。

この思いに賛同された方は、上映委員会として力を貸して下さいますようお願いいたします。今月14日には、上映委員会向けの試写会を予定しています。参加をご希望の方は、事務局(池田恵美子090-6479-3498)までお問合わせください。皆さんのご協力を心よりお待ちしています。

千葉女子高校1年生340人が来館

遠足で戦跡見学やウミホタル鑑賞

380年前に書かれた日本寺院の「ハングル碑石」

日本の千葉県館山市にある仏教寺院大巌院には参拝客の人目を引く珍しい石塔がある。正門から法堂に入って行く通りにあるこの四面石塔には中世のハングルが刻まれている。380余年前ただの村に違いなかった館山に、ハングル碑文を刻んだ石塔が建てられた背景は何なのだろうか。学者たちの研究でその謎が少しずつ解けていっている。

「ハングル表記のモデルは阿彌陀経」=高さ2メートル19センチの四面石塔は形が碑石に近い。東西南北4面にはそれぞれハングルと中国の篆書体の漢字、日本式の漢字、サンスクリット語でそれぞれ「南無阿彌陀仏」が刻まれている。また北には1624年、山村茂兵という人の施主で立てられたという由来が短く書かれている。

東に刻まれたハングルは音価がない子音(イウン)を書き入れたいわゆる「東国正韻」式表記だ。これは訓民正音創製初期から16世紀までに使われた表記法だ。すなわちこの塔が刻まれた1624年当時には韓半島からも消えた表記方式という意味だ。中世国語を専攻した東国大チャン・ヨンギル教授は、現地調査結果をもとに四面石塔のハングル表記と書体が「阿彌陀経諺解双渓寺本」(1558年刊行)とそっくりだと分析した。壬辰倭乱中に日本に伝わったこの仏経のあちこちに散らばっている該当の字を参考して碑文を刻んだという推定だ。

「壬申倭乱の犠牲者を称える平和の塔」=最大の謎は塔を建てた人がどんな意図でハングルを刻んだのかという点だ。これについて、館山地域の郷土史学者たちは「壬辰倭乱の時、死んだ朝鮮人の霊をなぐさめ、日本に連行された朝鮮人を労わる心を込めてハングルを刻んだ可能性が高い」という学説を出している。これらは当時、大巌院の雄誉上人の行績に対する研究をもとに徳川幕府と密接な関係だった雄誉が江戸で朝鮮通信使や壬辰倭乱の時に連行された朝鮮人と接触した可能性が高いと考えている。郷土史学者石和田秀幸氏は研究論文で「四面石塔は日本と朝鮮の間に起きた悲劇(壬辰倭乱)を乗り越えて平和と信頼回復を祈るもの」と主張している。

(館山=イェ・ヨンジュン特派員)

月刊『社会教育』2007年6月号

戦争遺跡を活用した「地域まるごと博物館構想」

…愛沢伸雄・池田恵美子

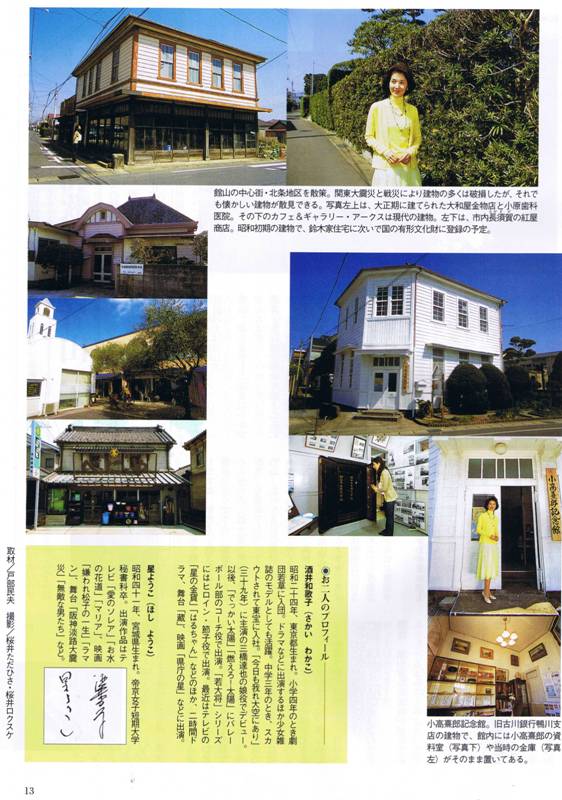

大正ロマンの香りただよう

鈴木家住宅と小高熹郎記念館を訪ねる

(女優の酒井和歌子さん来館)

新たな地域像のもとでの地域づくりと教育

〜建学の精神による学校づくりを

.

NPO法人南房総文化財・戦跡保存活用フォーラム

理事長:愛沢伸雄

空き店舗利用し、まちかどミニ博物館

館山の商店街6か所にオープン

・

ウォーキング参加者に無料でおにぎりを提供

安房水産高生

館山の文化財・戦跡保存活用フォーラム

内閣官房長官賞を受賞〜まち・くらしづくり活動賞

…遺跡ガイドや交流事業に高い評価

.

(房日新聞/読売新聞2006.11.10付)