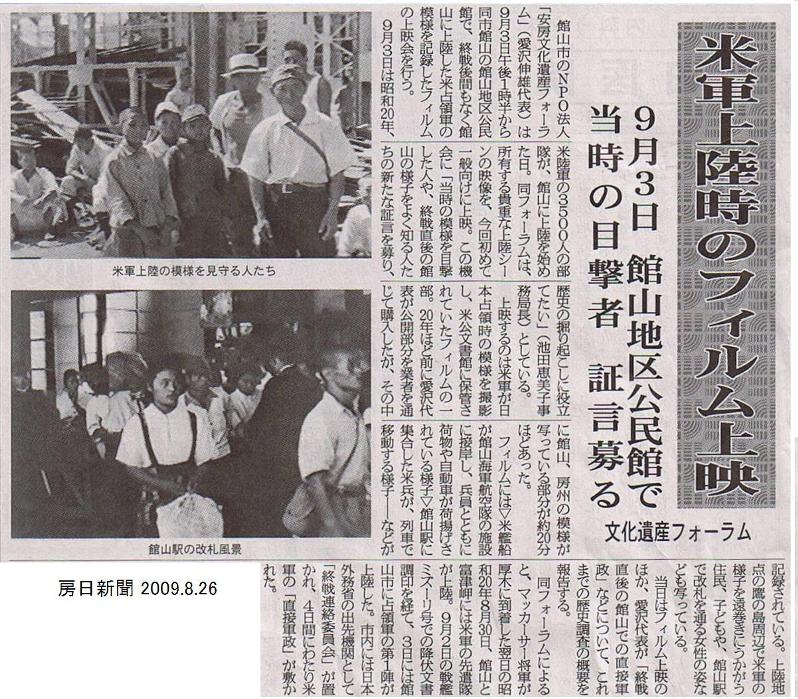

◎米軍上陸時のフィルム上映

…9月3日、館山地区公民館で当時の目撃者募る

.

館山市のNPO法人「安房文化遺産フォーラム」(愛沢伸雄代表)は9月3日午後1時半から同市館山の館山地区公民館で、終戦間もなく館山に上陸した米占領軍の模様を記録したフィルムの上映会を行なう。

9月3日は昭和20年、米陸軍の3,500人の部隊が、館山に上陸を始めた日。同フォーラムは、所有する貴重な上陸シーンの映像を今回初めて一般向けに上映。この機会に「当時の模様を目撃した人や、終戦直後の館山の様子をよく知る人たちの新たな証言を募り、歴史の掘り起こしに役立てたい」(池田恵美子事務局長)としている。

上映するのは米軍が日本占領時の模様を撮影し、米公文書館に保管されていたフィルムの一部。20年ほど前に愛沢代表が公開部分を業者を通じて購入したが、その中に館山、房州の模様が映っている部分が約20ほどあった。

フィルムには▽米艦船が館山海軍航空隊の施設に接岸し、兵員とともに荷物や自動車が荷揚げされている様子▽館山駅に集合した米兵が、列車で移動する様子—などが記録されている。上陸地点の高の島周辺で米軍の様子を遠巻きにうかがう住民、子どもや、館山駅で改札を通る女性の姿なども映っている。

当日はフィルム上映のほか、愛沢代表が「終戦直後の館山での直接軍政」などについて、これまでの歴史調査の概要を報告する。

同フォーラムによると、マッカーサー将軍が厚木に到着した翌日の昭和20年8月30日、館山と富津岬には米軍の先遣隊が上陸。9月2日の戦艦ミズーリ号での降伏文書調印を経て、3日には館山市に占領軍の第1陣が上陸した。市内には日本外務省の出先機関として「終戦連絡委員会」が置かれ、4日間にわたり米軍の「直接軍政」が敷かれた。

「おらがごっつお」 レシピづくりへ調理現場公開

館山 1回目は「田舎ずし」

.

館山市は、昔ながらの我が家のごちそう「おらがごっつお」をテーマに、調理方法やそれにまつわる物語などをまとめ、レシピ集として発行することになり、制作現場を公開する。毎月1回のペースで進める予定で、1回目を、あす24日午前9時30分から市コミュニティセンターで行う。今回は「田舎ずし」を取り上げ、調理方法を知りたい人や、試食したい市民の来場を呼びかけている。

おらがごっつおは、NPO安房文化遺産フォーラムと市保健推進協議会が2年前、41種類の昔ながらの料理を冊子としてまとめている。嫁から姑へと受け継がれてきた〝おふくろの味〟を紹介したもので、「これを今後のまちづくりに生かそう」と改めて調理実習と試食会を開催。集まった人たちから、その料理にまつわる話を聞いて物語に仕立てようという。

.

*房日新聞2009.8.23

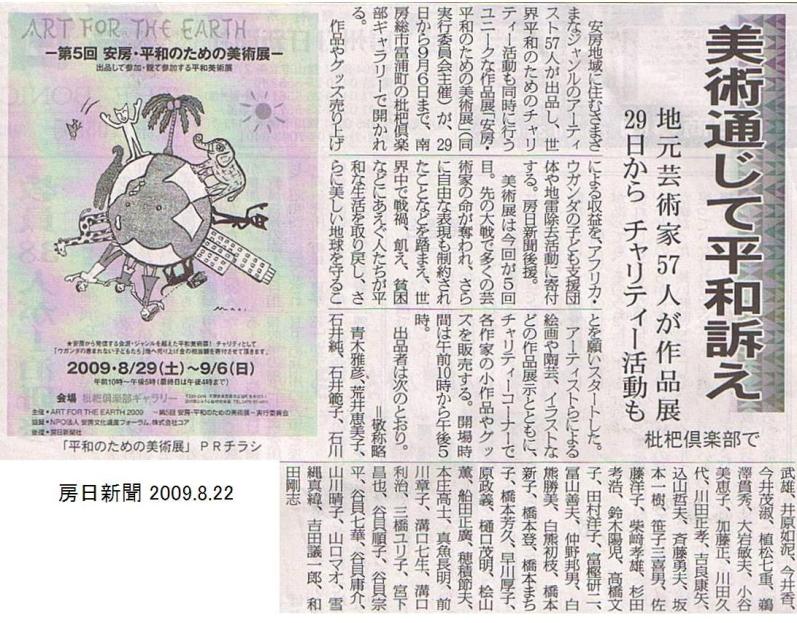

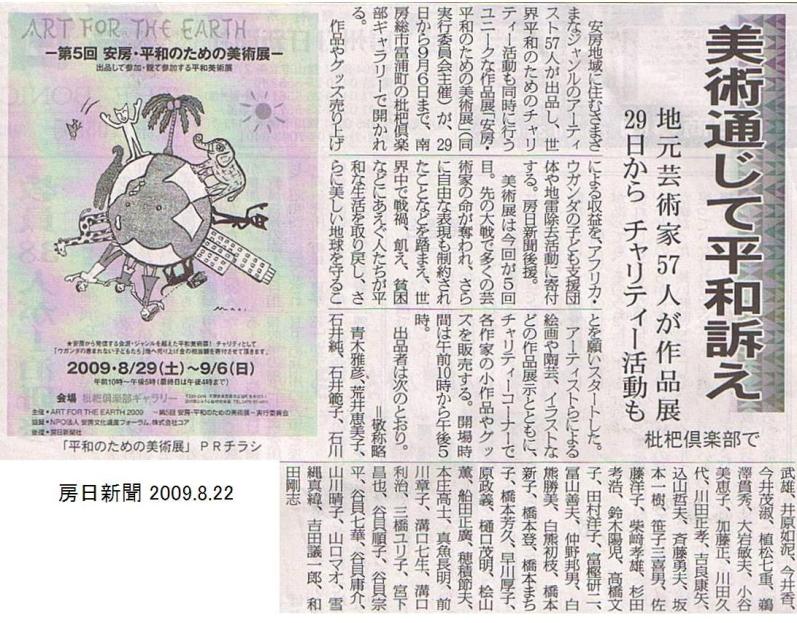

◎美術通じて平和訴え

…29日から地元芸術家57人が作品展、チャリティー活動も

.

安房地域に住むさまざまなジャンルのアーティスト57人が出品し、世界平和のためのチャリティー活動も同時に行うユニークな作品展「安房・平和のための美術展」(同実行委員会主催)が、8月29日から9月6日まで、南房総市富浦町の枇杷倶楽部ギャラリーで開かれる。

作品やグッズ売り上げによる収益を、アフリカ・ウガンダの子ども支援団体や地雷除去活動に寄付する。房日新聞後援。

美術展は今回が5回目。先の大戦で多くの芸術家の命が奪われ、さらに自由な表現も制約されたことなどを踏まえ、世界中で戦禍、飢え、貧困などにあえぐ人たちが平和な生活を取り戻し、さらに美しい地球を守ることを願いスタートした。

アーティストらによる絵画や陶芸、イラストなどの作品展示とともに、チャリティーコーナーで各作家の小作品やグッズを販売する。開場時間は午前10時から午後5時。

出品者は次のとおり。=敬称略

.

青木雅彦、荒井恵美子、石井純、石井範子、石川武雄、井原如泥、今井香、今井茂淑、

植松七重、鵜澤貫秀、大岩敏夫、小谷美恵子、加藤正、川田久代、川田正孝、吉良康矢、

込山哲夫、近藤博、斉藤勇夫、坂本一樹、笹子三喜男、佐藤洋子、柴崎孝雄、杉田考浩、

鈴木陽児、田村洋子、富樫研二、冨山善夫、仲野邦男、白熊勝美、白熊初枝、橋本新子、

橋本登、橋本まちこ、橋本芳久、早川厚子、原政義、半沢てる、樋口茂明、桧山薫、

船田正廣、穂積節夫、本庄高士、真魚長明、前川章子、溝口七生、溝口利治、

三橋ユリ子、宮下昌也、谷貝順子、谷貝宗平、谷貝七華、谷貝庸介、山川晴子、

山口マオ、雪縄真緯、吉田議一郎、和田剛志

◎ 旅人ぶらりの書

.

「鏡が浦」の別名を持つ館山湾は、名前通り鏡のように波静かだった。

花も野菜も果物もふんだんに採れる温暖な気候、黒潮に近い豊かな海、

首都防衛の要塞としての歴史、人情あふれる人々…。

久しぶりの南房総で、自分の田舎に帰ったように心落ち着いた。

(中略)

翌日は赤山地下壕跡を訪ねる。明治時代から館山には

首都防衛の目的で多くの砲台が築かれたが、

1930(昭和5)年の館山海軍航空隊設置以後は、

「東京湾要塞」の色彩を濃くしていく。

地下壕は延長1.6キロ。発電所まである。

敗戦と同時に一切の資料が廃棄されたため、

詳しい目的や任務は明らかでないが、

〝本土決戦〟の秘密基地を目指していたことは間違いない。

戦争遺跡として一般公開されたのは5年前。

参観者は年々増加している。

案内役のNPO法人安房文化遺産フォーラムの池田恵美子さんが言った。

「太平洋に向かうと、館山の位置は日本列島の最先端になります。

太平洋戦争について考えるとき、絶対に後世に残さなければいけない史跡なんです」

(後略)

船田さんの古希記念展〜安房高美術部卒業生が企画

あすから文化ホールで

.

彫刻家で、長年、高校で教べんを執るかたわら、美術部顧問として生徒を指導した船田正廣さん=館山市北条=の作品を紹介する「船田正廣の世界」展が、あす14日から25日まで県南総文化ホールギャラリーで開かれる。教え子の安房高美術部卒業生有志が古希を記念して企画、およそ50点を展示する。

船田さんは、昭和39年、東京芸術大学彫刻専攻科を卒業し、その年に安房高校に美術科教諭として着任。その後、安房南高校に転任し、多くの美術部員を育てた。現在は、私立安房西高校教諭として活躍している。これまでに数々のコンクールなどに出品。地元安房地域でも、個展やグループ展などを開いてきた。

作品展には、彫刻ほか水彩、墨彩画も展示。15日午後1時から同ホール大会議室で、オープニングレセプションが行われる。

開場時間は午前9時から午後5時。月曜休館。

.

房日新聞2009.8.13

_page-0001-341x400.jpg) 戦没画学生の遺作、新たに無言館へ

戦没画学生の遺作、新たに無言館へ

館山での講演会きっかけ

千葉の北条さんが「提供したい」

.

7月10日に館山市の県南総文化ホールであった窪島誠一郎氏=長野県上田市の美術館「無言館」館主=の講演会がきっかけとなり、新たな戦没画学生の遺作が千葉市に残されていることがこのほど明らかになった。遺作は今月5日、窪島館長に預けられ、補修を行った上で近く無言館に展示されることになった。

関係者によると、遺作の存在を明らかにしたのは千葉市中央区の北条文子さん。講演会の開催を報じた新聞を読み「亡夫のいとこ、故・安田昇の遺作があるが、無言館に飾っていただけるのなら提供したい」との申し出があった。

遺作は、谷川岳の一の倉沢を描いた油絵と、木の彫刻の2点。同講演会実行委委員会の溝口七生さん=鋸南町在住=、橋本芳久さん=館山市在住=が窪島氏とともに北条さん宅を訪問、作品と対面した。

安田昇さんは大正8年、名古屋市生まれ。東京美術学校(現・東京芸術大)彫刻科を卒業後に名古屋第2師団に入隊、昭和20年3月にマリアナ諸島で玉砕した。26歳だった。終戦後に戻ってきた白木の箱には小さな紙片のみしか入っておらず、家族は本人の愛用していた彫刻刀を入れて葬ったという。

学生時代、安田さんはいとこの北条さん宅に下宿。このため遺作もこの家に残り、これまで大事に保管されていた。

遺作の取り扱いについて折衝に当たった橋本さんは「北条さんは『仲間の画学生の作品が集まっている場所に預かっていただき、安田も、そして遺作も喜んでいるのでは』と話していた。今回の講演会の取り組みが新たな作品の発掘につながり、こんなうれしいことはない」と語った。

【写真説明】故・安田昇さんの遺作と対面する無言館の窪島館主=千葉市

.

房日新聞2009.8.13

◎農民一揆「万石騒動」から300年

…三義民たたえ来年記念祭 館山

.

江戸時代に安房国北条藩で起こった「万石騒動」から300年。騒動で犠牲になった3人の名主の300回忌に当たる来年に、「万石騒動安房三義民300年祭」開催の機運が盛り上がっている。

万石騒動は正徳元(1710)年、当時北条藩(現館山市)の27カ村約1万石を支配していた屋代越中守忠位のとき、藩政を預かった川井藤左衛門が元禄大地震からの復興に、労役や2倍近い年貢を課したことで農民が立ち上がった農民一揆。

数百名の農民が江戸の屋代家に押しかけて門訴し、老中にも駕篭(かご)訴した。農民代表の湊村角左衛門、国分村長次郎、薗村五左衛門の3名主が処刑された一方、屋代家は改易、川井らも処刑されるなど農民勝訴で決着した。

処刑された3名主は「三義民」とたたえられ、処刑場跡地がある館山市国分地区の国分寺には供養塔が建てられた。命日には毎年法要が営まれるほか、50年ごとに記念法要が営まれている。

300回忌の来年を前に今年2月、同地区や市文化財保護協会、NPO安房文化遺産フォーラムが共同して実行委員会(委員長・佐野邦雄市文化財保護協会長)を立ち上げた。17日に開かれた検討会では、来年11月20日の300年記念祭に合わせて、同地区の処刑場跡地に新たに記念碑を建立し、事業費を寄付金で賄う方針を確認した。「万石騒動で農民は武装蜂起せず、言葉で訴えた。“義”の心を後世に伝えたい」と記念事業の意義を示す。

寄付金の振込口座は郵便局で「万石騒動安房三義民300年祭実行委員会」(00150-4-263116)。問い合わせは国分区長の行貝さん(電話)0470(22)4824。

.

*千葉日報サイトはこちら。

◎青木繁の「海の幸」記念碑

解説モニュメント設置

…地区の観光振興に期待

.

明治の洋画家・青木繁が滞在した館山市布良の地に建立されている「海の幸」記念碑脇に、その経緯などを詳述した解説モニュメントが設置された。記念碑の保存活用をめざす地元の声を受け、国の地域活性化・生活対策臨時交付金で市が事業化。新たな観光スポットとして期待されている。

1904(明治37)年夏、東京美術学校を卒業した青木は、恋人の福田たねや画友の坂本繁二郎らとともに写生旅行に布良を訪れ、網元の小谷家に滞在。ここで、後に近代洋画では最初の重要文化財に指定された「海の幸」を描いた。

記念碑は、青木の没後50年を記念して1962(昭和37)年、当時の館山市長らが発起人となり、「海の幸」の舞台となった阿由戸の浜が一望できる小高い丘の上に建立された。

布良を含めた富崎地区では最近、地区住民などが中心となり、「青木繁《海の幸》誕生の家と記念碑を保存する会」も設立され、青木繁や「海の幸」を題材とした地域活性化に向けた動きが活発化。地区内には青木繁が逗留した小谷家住宅や阿由戸の浜、布良崎神社などの地域資源も多く点在する。

そこで、市商工観光課が「地域における観光振興の一助になれば」と解説モニュメント設置を事業化。高さ1メートル、幅1.6メートルほどの台座にCAPPセラメタルで「海の幸」のレプリカを、さらに経緯などをまとめた解説を加えた。事業費は約173万円。

現在、房州地域の2つの風力発電建設計画をめぐって住民の反対運動が起こっているのをご存知だろうか。

ひとつは、南房総市千倉町の白間津・大川地区。計画を進めているのは北海道に拠点を置く事業者で、房州特有の海に迫った低い山並みの尾根伝いに風車10基を建設しようというものだ。

風力発電施設は風車が大きいほど採算性が向上するとして近年、大型化の傾向が強まっており、今回建設が予定されているのは高さ135m、羽根の長さ50mの国内最大級の風車という。

これだけの高さがあるとまず思い浮かぶのが景観の変化である。同地区は春はお花畑、夏は海を目ざしてたくさんの観光客が訪れる。4年に一度の白間津の大祭には遠方からも人が訪れる。そんな景勝地に果たして巨大風車がマッチするだろうかという問題。

また、風車建設には山の造成と林道の整備が必要になるため、周辺環境への影響が懸念される。付近の海は海女や海士が潜る天然の漁場。清流で知られる長尾側の源流にもあたる。工事で海や川に土砂が流出することはないのだろうか。風力発電施設が引き起こすといわれる騒音や低周波による周辺住民の健康被害も気になる。

もう1ヵ所は南房総市平久里の井野、荒川、平塚3地区に高さ118mの風車を7基建設しようという計画。予定地は南房総市ながら、自治体境界線上にあるため鋸南町佐久間、鴨川市平塚・大山平塚など隣接する地域にも影響があろう。

千倉では短期間に5,000人を超す署名が集まり、住民グループによる説明会も開催されて、一旦は建設に同意した地権者の中に同意を撤回する動きも出ている。一方、平久里のほうは、今月中にも補助金が下りるかもしれないというさらに差し迫った状況の中で反対署名が展開されている。

クリーンエネルギーとして期待される風力発電であるが、民間事業に補助金をつける形で普及促進が図られているため、建設に際しては市の同意は必ずしも必要ではなく、また法的な環境アセスメントも要求されていない。

したがって、今回の2件のように、これだけの巨大施設建設にも拘わらず直接の地権者以外、地元を蚊帳の外に置いたままで計画が進んでしまうところに制度上の問題があり、根耳に水の周辺住民の反発はその分大きい。

※【房日】090714*千倉の風力発電に反対署名…関連記事はこちら。

※「平久里嶺岡の風力発電を考える会」…案内チラシと署名用紙はこちら。

◎海の日と終戦の日、戦争遺跡ガイド実施

.

館山市のNPO法人安房文化遺産フォーラムは毎月第一日曜日に行っている戦争遺跡無料ガイドを7月20日の海の日、8月15日の終戦記念日にも実施することを決めた。

家族、小グループが対象で、同市宮城の「館山海軍航空隊赤山地下壕跡」(市指定史跡)をガイドの解説を聞きながら歩く。各回いずれも午前10時から約2時間の予定。参加希望者は開始時間に現地集合。問い合わせは同フォーラム(0470-22-8271)へ。

_page-0001-341x400.jpg)