戦争遺跡保存全国シンポジウム①

「戦後70年」大会へのお誘い

愛沢伸雄=NPO法人安房文化遺産フォーラム代表=

(房日新聞寄稿2015.9.1付)

⇒ 印刷用PDF(連載5本)

.

「戦後70年」を迎えた本年9月5・6日、11年ぶりに館山で戦跡大会が開かれる。前回大会以降、市民が主役となった文化財の保存・活用は、点から線につながって面となり、地域全体を館山まるごと博物館と見立てて、「平和の文化」を活かしたまちづくりを官民協働で進めてきた。平和教育や平和創造が正念場といえる昨今、本大会では全国との地域間連携をさらに深め、地域に根ざした「平和の文化」を語り継ぎ、ピース・ツーリズムという平和産業を創出する契機にしたいと願っている。

ユネスコ(国連教育科学文化機関)が提唱した「平和の文化」とは、対立や争いを創造的な対話によって解決していくという行動様式や価値観をさす。これは、単に戦争がない状態を平和と捉えるだけでなく、貧困や差別、環境破壊のない持続可能な地域社会を目ざした考え方である。私たちも、戦跡や文化遺産から先人の培った〝平和・交流・共生〟の精神を学び、「平和の文化」の理念が生きたまちづくりを呼びかけてきた。

5日は南総文化ホールにて、10時より映画『赤い鯨と白い蛇』上映会、13時より全体会において河正雄(ハ・ジョンウン)氏の記念講演や、沖縄県南風原町・高知県香南市・館山市の事例を紹介するまちづくりディスカッションを行なう。

映画は、安房高女・安房南高校出身のせんぼんよしこ監督が、香川京子主演で制作した平和祈念映画である。美しい館山の風景と戦争遺跡、やわたんまち(八幡祭礼)を舞台に、平和と生命の大切さが描かれている。

河正雄氏は、在日韓国人二世として日韓の架け橋となった芸術メセナの実践者である。その活動実績により、韓国光州市立美術館名誉館長や朝鮮大学校美術学名誉博士となり、韓国宝冠文化勲章を受章している。また、田沢湖畔に朝鮮人労働者の慰霊碑を建立するなど、その活動実践は多岐にわたる。

翌6日は館山市コミュニティセンターにおいて、3つの分科会で全国の事例報告のほか、「米占領軍の館山上陸と直接軍政/証言者のつどい」をテーマとした特別分科会を開催する。

NHK『BS歴史館』の制作者・佐野達也氏は、ミズーリ号の降伏文書調印式の後、GHQによる「三布告」の日本占領計画が中止に至った経緯と館山の軍政を紹介したドキュメンタリー番組について解説する。

元館山市教育長の高橋博夫氏は、館山海軍航空隊開隊から赤山地下壕建設に至る間の住宅移転命令をはじめ、米占領軍の上陸と軍政について重要な証言を行なう。

青山学院高等部の佐藤隆一教諭は、赤山地下壕に隣接した場所(現在の市営プール)に1926年開設された青山学院水泳部合宿所が、1946年9月に海軍の極秘命令により譲渡と立ち退きが緊急に実施されていたことの調査報告を行なう。ほかに、安房中学の勤労動員、本土決戦下の漁村・布良の出来事、那古地区の川崎空襲、野島崎の艦砲射撃などに関わる証言が報告される。

本稿では、大会の報告概要の一部をシリーズで紹介し、多くの方の参加をお待ちしている。大会参加費は、1日券千円・2日券2千円、大学生は半額、高校生以下は無料。参加申込・問合は090-6479-3498。

特別企画として、5日午前は赤山地下壕跡のガイドサービスを行なう。「戦後70年」の企画展を、8月26日〜9月8日に南総文化ホールギャラリー、9月5〜6日に館山市コミュニティセンター展示室にて入場無料で開催する。

【房日寄稿連載】戦争遺跡保存全国シンポジウム

①「戦後70年」大会へのお誘い

:愛沢伸雄(安房文化遺産フォーラム代表)

② 米占領軍の館山上陸の新史料発見

:愛沢伸雄(安房文化遺産フォーラム代表)

③ GHQの「三布告」撤回と館山の直接軍政

:佐野達也(「BS歴史館」番組制作者)

④ 館山航空隊と赤山地下壕建設から占領軍上陸へ

:高橋博夫(元館山市教育長)

⑤ 韓国と日本、二つの祖国を生きる

:河正雄(ハ・ジョンウン/韓国光州市立美術館名誉館長)

戦跡保存シンポ:館山大会が閉幕

アピール採択

(毎日新聞千葉版2015.9.8付)

館山市で開かれていた第19回戦争遺跡保存全国シンポジウム館山大会は7日、市周辺に残る戦争遺跡を2コースに分かれてバスで視察し、3日間の日程を終了。「戦争遺跡と文化財を活(い)かしたまちづくりをすすめよう」との大会アピールを採択して閉幕した。来年の20回大会は松代大本営地下壕(ごう)がある長野市で開かれる。

シンポジウムには県内外の研究者ら400人が参加した。ホスト役を務めたNPO法人安房文化遺産フォーラムの愛沢伸雄代表は「70年前に館山に軍政が敷かれた時期に合わせて9月に開催したため、参加できない学校の先生もいたが、多くの戦争経験者の証言を引き出すこともできた」と成果を強調した。

【中島章隆】

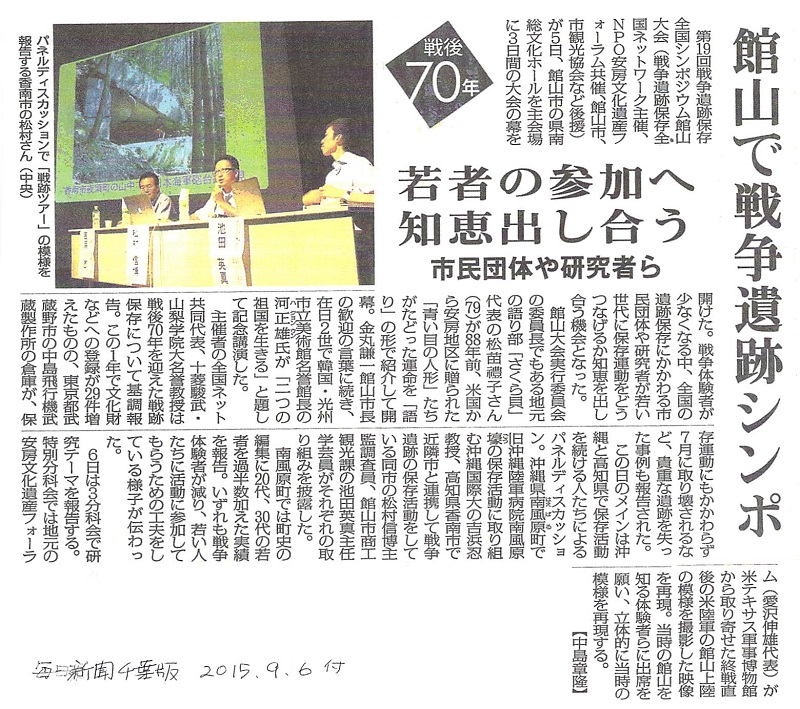

戦後70年:館山で戦争遺跡シンポ

若者の参加へ知恵出し合う 市民団体や研究者ら

(毎日新聞千葉版2015.9.6付)‥⇒印刷用PDF

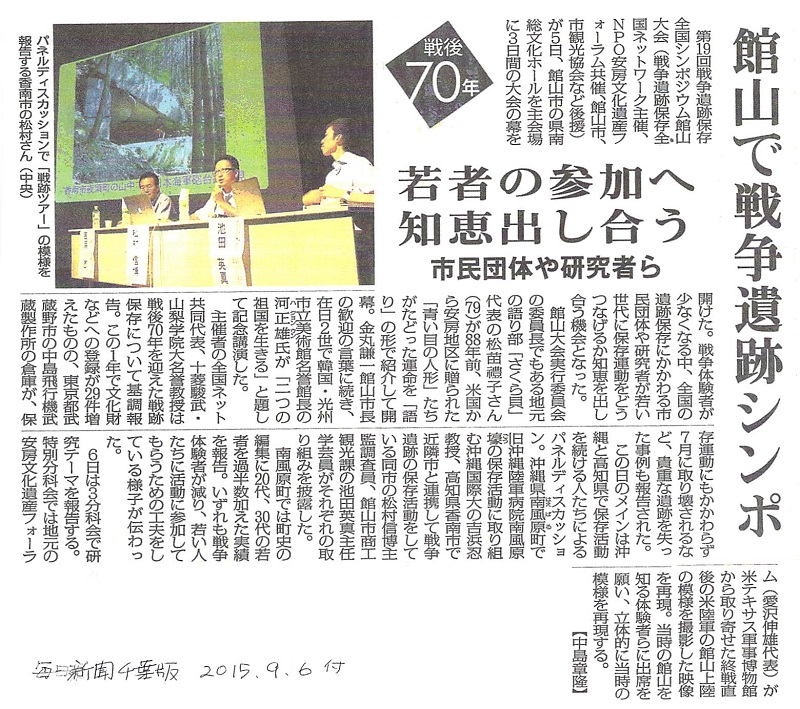

第19回戦争遺跡保存全国シンポジウム館山大会(戦争遺跡保存全国ネットワーク主催、NPO安房文化遺産フォーラム共催、館山市、市観光協会など後援)が5日、館山市の県南総文化ホールを主会場に3日間の大会の幕を開けた。戦争体験者が少なくなる中、全国の遺跡保存にかかわる市民団体や研究者が若い世代に保存運動をどうつなげるか知恵を出し合う機会となった。

館山大会実行委員会の委員長でもある地元の語り部「さくら貝」代表の松苗禮子さん(79)が88年前、米国から安房地区に贈られた「青い目の人形」たちがたどった運命を「語り」の形で紹介して開幕。金丸謙一館山市長の歓迎の言葉に続き、在日2世で韓国・光州市立美術館名誉館長の河正雄(ハジョンウン)氏が「二つの祖国を生きる」と題して記念講演した。

主催者の全国ネット共同代表、十菱駿武・山梨学院大名誉教授は戦後70年を迎えた戦跡保存について基調報告。この1年で文化財などへの登録が29件増えたものの、東京都武蔵野市の中島飛行機武蔵製作所の倉庫が、保存運動にもかかわらず7月に取り壊されるなど、貴重な遺跡を失った事例も報告された。

この日のメインは沖縄と高知県で保存活動を続ける人たちによるパネルディスカッション。沖縄県南風原(はえばる)町で旧沖縄陸軍病院南風原壕(ごう)の保存活動に取り組む沖縄国際大の吉浜忍教授、高知県香南市で近隣市と連携して戦争遺跡の保存活動をしている同市の松村信博主監調査員、館山市商工観光課の池田英真主任学芸員がそれぞれの取り組みを披露した。

南風原町では町史の編集に20代、30代の若者を過半数加えた実績を報告。いずれも戦争体験者が減り、若い人たちに活動に参加してもらうための工夫をしている様子が伝わった。

6日は3分科会で研究テーマを報告する。特別分科会では地元の安房文化遺産フォーラム(愛沢伸雄代表)が米テキサス軍事博物館から取り寄せた終戦直後の米陸軍の館山上陸の模様を撮影した映像を再現。当時の館山を知る体験者らに出席を願い、立体的に当時の模様を再現する。

【中島章隆】

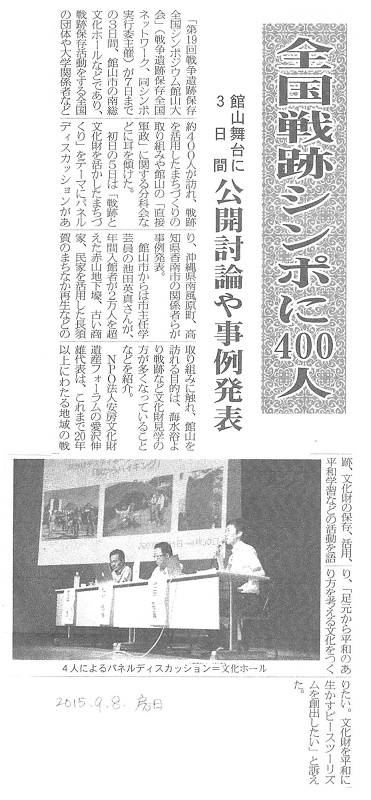

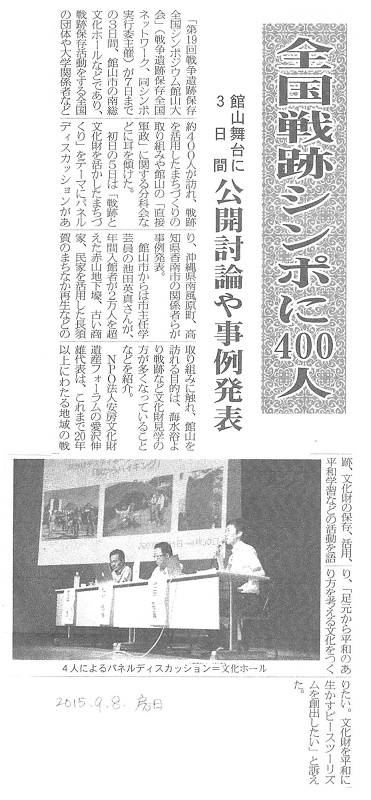

全国戦跡シンポに400人

館山舞台に公開討論や事例発表

(房日新聞2015.9.8付)‥⇒印刷用PDF

「第19回戦争遺跡保存全国シンポジウム館山大会」(戦争遺跡保存全国ネットワーク、同シンポ実行委主催)が7日までの3日間、館山市の南総文化ホールなどであり、戦跡保存活動をする全国の団体や大学関係者など約400人が訪れ、戦跡を活用したまちづくりの取り組みや館山の「直接軍政」に関する分科会などに耳を傾けた。

初日の5日は「戦跡と文化財を活かしたまちづくり」をテーマにパネルディスカッションがあり、沖縄県南風原町、高知県香南市の関係者らが事例発表。

館山市からは市主任学芸員の池田英真さんが、年間入館者が2万人を超えた赤山地下壕、古い商家、民家を活用した長須賀のまちなか再生などの取り組みに触れ、館山を訪れる目的は、海水浴より戦跡など文化財見学の方が多くなっていることなどを紹介。

NPO法人安房文化財遺産フォーラムの愛沢伸雄代表は、これまで20年以上にわたる地域の戦跡、文化財の保存、活用、平和学習などの活動を語り、「足元から平和のあり方を考える文化をつくりたい。文化財を平和に生かすピースツーリズムを創出したい」と訴えた。

戦後70年、「布良沖」生還者の手記発見

沈没「5月29日」と記述、兵科予備学生回想集に収録

練習駆潜特務艇の可能性

(読売新聞千葉版2015.9.4付)‥⇒印刷用PDF

館山市布良沖で終戦の年、潜水艦攻撃船「駆潜艇」とみられる艦艇が米軍機の攻撃で沈没し、多数の死傷者が出た「布良沖の惨劇」で、分かっていなかった発生日が1945年5月29日だった可能性が出てきた。本誌の戦後70年連載の記事がきっかけとなり、この沈没艇に乗っていて生還した士官の回想手記が見つかった。

(笹川実)

回想手記には、「5月29日、最終の艦務実習のため対潜校の練習駆潜特務艇にて早朝浦賀を出港、相模湾上にて一通りの実習を終了し帰港の途次(略)横浜大空襲の分派になるB25他により房総半島の布良沖に於(おい)て乗艇は撃沈された」などとある。

この手記は、「海軍第2期兵科予備学生の記(第2集)」(東港会刊)に含まれていた。書いたのは海軍第2期兵科予備学生の士官だった男性。「海軍機雷学校出身者の戦歴」と題し、43年の少尉任官から45年12月の福音までの自らの足跡を記していた。

兵科予備学生は一般に、大学などを卒業した志願者で、2期生は飛行科への転科を除き420名だった。日本の統治下であった台湾の東港で基礎訓練を受けた。「東港会」は同期生会。会員向け会誌を発行、第2集は回想集として97年に刊行された。

「布良沖の惨劇」に関する本紙記事は、8月12日の朝刊に掲載された。館山市にあった「民防空富崎監視哨」の哨員として目撃した豊崎栄吉さん(86)(同市布良)の証言や、豊崎さんらの証言を引き出した元中学教師の山口栄彦さん(84)(同市大神宮)を紹介した。記事を見た山口さんの知人が、たまたま手元にあった第2集に惨劇を裏付ける手記を見つけ連絡した。

発生日や船の種類、死傷者数は不明のままとされていたが、手記から5月29日に発生し、船は「練習駆潜特務艇」だった可能性が浮上した。また手記の続きの記述から、乗船していたのは基礎教育後、戦地経験を積んで戻り、専門研修中の中尉や少尉ら若い海軍士官だったことや、少なくとも手記を書いた男性を含め4人の生存者がいたこともわかった。

手記について豊崎さんは「私の記憶とよく似ていて、間違いないと思う」と話し、館山市で6日開催の戦争遺跡保存全国シンポジウムの特別分科会「証言者の集い」で報告する。山口さんは「2期兵科予備学生の悲劇とわかったので、さらに正式記録も探して裏付け、死傷者数など全容を解明したい」と語った。

もうひとつの終戦の日

(房日新聞展望台2015.9.3付)

終戦の日は8月15日だと思っていたが、それは日本人だけの認識のようである。昭和天皇がラジオの玉音放送で、ポツダム宣言を受諾する旨を国民に告げたのだが、それは国内向けであった。

国際的には9月2日、東京湾に浮かぶミズーリ号の甲板上で、当時の重光葵外務大臣が降伏文書に署名したことで、正式に終戦となった。同時に、この日は日本人にとって第二の開国でもあった。

占領軍たる連合国総司令官、マッカーサー元帥が厚木飛行場に降り立った8月30日、房州・館山にも連合国軍の主力たるアメリカ軍が上陸した。その時の様子やそれ以降のことが、全国紙の県版に2日間連続で報じられた。興味が尽きない内容だった。現場を目撃した住民の記憶が、アメリカ海軍などの記録と突き合わせながら再現されているからである。

先遣隊が上陸用舟艇4隻で館山港岸壁に近づいてくる様子を見たのは、元館山市教育長、高橋博夫氏だった。当時は17歳。自宅の窓から港まで視界を遮るものはなく、望遠鏡からは米兵たちの様子もよく見えた。まだ暑かった夏のこと、上半身裸で緑のショートパンツの兵もいたという。そのころの日本では考えられない異文化との出会いだったようだ。

米兵は鬼畜と頭から叩き込まれていたのだが、米兵に接して怖いと思ったことは一度もなく、逆に親近感を覚えるいまの一般的な感情からすれば、当然すぎるほど当然のことで、氏は実際にいろいろな交流も試みている。

鬼畜米英どころか、軍人とはいえアメリカという異文化を発する人間たち。当時の事情からすればこれはまさに第二の開国といってもいいものではなかったか。それまでは、情報は100%国や軍部に統制されて、事実を知ることも真実を探し求めることもできなかった。

目と耳で真実を確かめ、自分で判断する。人間生活の基本中の基本。このような生活が目の前に開けたのである。解放であり開国である。

あれから70年。安保法制の問題もあって、戦争を顧みる夏はまだ終わらない。あさって5日からは戦跡保存と平和を考えるシンポジウムも開催される(本紙既報)。貴重な営みの盛会を祈りたい。

2015.9.3(A)

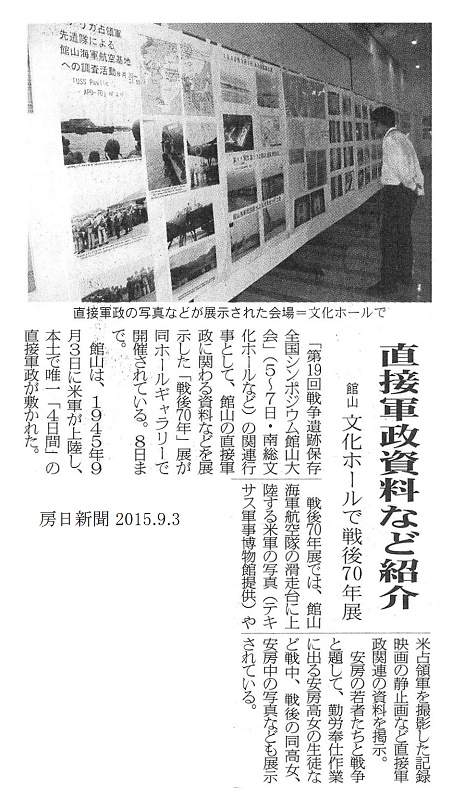

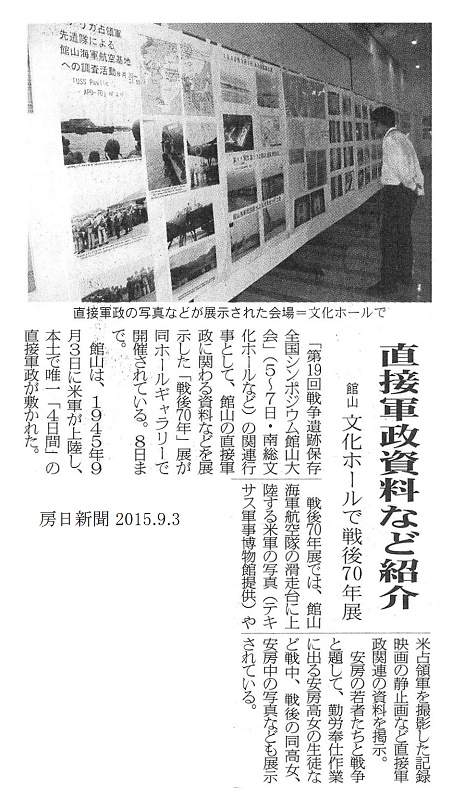

直接軍政など紹介

文化ホールで戦後70年展

(房日新聞2015.9.3付) ‥⇒印刷用PDF

「第19回戦争遺跡保存全国シンポジウム館山大会」(5〜7日・南総文化ホールなど)の関連行事として、館山の直接軍政に関わる資料などを展示した「戦後70年」展が同ホールギャラリーで開催されている。8日まで。

館山は、1945年9月3日に米軍が上陸し、本土で唯一「4日間」の直接軍政が敷かれた。

戦後70年展では、館山海軍航空隊の滑走台に上陸する米軍の写真(テキサス軍事博物館提供)や米占領軍を撮影した記録映画の静止画など直接軍政関連の資料を掲示。

安房の若者たちと戦争と題して、勤労奉仕作業に出る安房高女の生徒など戦中、戦後の同高女、安房中の写真なども掲示されている。

本土唯一、軍政敷かれた館山

米軍上陸など写真17点を公開、地元NPO代表が入手

(東京新聞千葉房総版2015.9.3付)⇒印刷用PDF

70年前の9月2日は日本が降伏文書に調印した日。翌3日には米兵が館山湾から本土に続々と上陸した-。そんな終戦直後の貴重な写真を、館山市の郷土史研究者で、NPO法人安房文化遺産フォーラム代表、愛沢伸雄(あいざわのぶお)さん(63)が米国の博物館から入手した。同市の南総文化ホールで開催中の「戦後七十年展」で公開されている。

(北浜修)

.

愛沢さんは当時の資料や写真などを収集しており、今回新たに米テキサス軍事博物館から17点の写真を提供された。いずれも米側の撮影とみられる。

注目されるのは「館山に上陸する米軍」。1945(昭和20)年9月2日、東京湾に停泊した米戦艦ミズーリ号上で日本側全権の重光葵(しげみつまもる)外相らが出席し、降伏文書の調印が行われたが、翌日に米兵約3,500人が館山湾へ上陸する様子を撮影した一枚だ。

愛沢さんによると、これまで日本で見られた同じカットの写真に比べて、トリミングされておらず左右の幅が広い。右端に背広姿とみられる男性が写っている。「館山に設置された政府の出先機関、館山終戦連絡委員会の人物ではないか」とみる。

愛沢さんの研究では、降伏調印に先立つ8月30日、連合国軍最高司令官マッカーサー元帥が厚木飛行場(神奈川県)に到着。その同じ日に米軍の先遣隊(100人規模)が館山入りし、同委員会と本隊上陸について事前協議したことが分かっているという。

ほかの写真は、当時の米兵や市民の様子をうかがわせ、興味深い。「館山の病院」(撮影は9月12日)では、院内で米兵が日本人医師と患者の様子を見ている。左端の人物は日系の米兵で通訳しているとみられる。「館山のおみやげ店」(9月20日)は、米兵とやりとりする日本人店員の姿がある。

愛沢さんは長年の研究を通して、米軍が9月3〜6日の4日間、本土で唯一、館山で「軍政」を敷いたと主張する。米軍が三日に市内の学校、劇場や酒場の閉鎖、市民の夜間外出禁止などを命令したことによる。これは同委員会が政府を通じて米側に中止を求め、解除された。

米側が当初、日本を軍政統治する計画だったことは知られている。2日の降伏調印直後、連合国軍総司令部(GHQ)は立法、行政、司法三権の制限や、円を廃止し軍票の配布などを通告。翌3日に発表予定だったが、東久邇宮稔彦王(ひがしくにのみやなるひこおう)内閣(当時)の重光葵外相らが強硬に反対し、施行されなかった。

軍票配布などはなかったものの、館山が4日間「軍政」下にあったとする背景を、愛沢さんは「米側には敵地へ乗り込むように日本人への警戒感があった。館山は東京湾の入り口で海軍の基地もあったが、東京や横浜から離れており、占領のモデルになると見ていたのでは」と説明する。

今回入手した写真を見て、「終戦直後、米兵と館山市民は良好な関係だったことがあらためて分かる貴重なもの。友好的な日本人の態度は、その後の米側の対日占領政策に影響を与えているからだ」と話す。

戦後70年展は8日まで。午前10時〜午後5時。7日は休館。入場無料。また5、6の両日、南総文化ホールと市コミュニティセンターに各地で戦跡保存活動をする関係者らが集い「戦争遺跡保存全国シンポジウム」を開く。愛沢さんは六日の会合で米軍の館山上陸について発言する予定。問い合わせは、安房文化遺産フォーラム=電0470(22)8271=へ。

「赤い鯨と白い蛇」再上映

(房日新聞2015.9.2)

館山を舞台とした名画「赤い鯨と白い蛇」の上映会が5日、南総文化ホールで開かれる。第19回戦争遺跡保存全国シンポジウム千葉県館山大会のプレイベントとして午前10時から上映が始まる。

この映画は今からちょうど10年前に撮影された作品で、監督が安房南高卒業生のせんぼんよしこ氏、館山の美しい風景を映像作品として全編にわたって見ることができるということで当時大変な話題を呼んだ。2007年に同ホールで行われた上映会は1200人収容できる大ホールが二度満席になり、同ホールから館山バイパス沿いに車の大行列ができた。それでも入りきらず、たしか追加上映が開催されたと記憶している。

そのときにご覧になった方は多いだろうし、その後、DVDで見たという人も多いだろうが、今改めてこの名作を大きなスクリーンで見ることができる機会を得たことは貴重なことである。

せんぼん氏は「戦争はこの映画のテーマではないのですが・・・・・・」と語っている。この映画のテーマは、自分に正直に生きる、そして自分のことを忘れないでほしいということである。

映画は世代も育ちも異なる5人の女性の日常を描く。香川京子演ずる少しぼけ始めておぼつかなくなった老女が、むかし疎開先の館山で知り合い、恋心を寄せた特攻隊将校のことを忘れたくない、忘れてはいけないとう思いを募らせることがストーリーの発端となり、テーマにもなっている。

老女を館山の古民家に連れてくるのが宮路真緒演ずる現代っ子の孫で、彼女が同棲している彼氏の子どもを身ごもっていることを知る。古民家にはこの家を相続している浅田美代子がおり、その娘を演ずる坂野真理は3年前に釣りに行ってくるといったきり帰ってこない父親のことが忘れられない。浅田は夫を忘れるために古民家を取り壊そうとしている。そこへ詐欺まがいの商法で客に追われ、大金を持って逃げている樹木希林がやってくる。樹木は不仲の夫からの電話にでようとはしない。

映画に男性は登場しない。男性はあくまでも5人の女性の日常を通した影として描かれている。そして、撮影時70代半ばで初めて映画のメガホンをとった監督せんぼんよしこ氏は、同じように、ストーリーの影のテーマとして戦争を浮き彫りにしている。

2015.9.2(F)

館山舞台に全国シンポ

5日から3日間、戦跡保存と平和考える

(房日新聞2015.9.1付)

戦争遺跡の保存と平和を考える「第19回戦争遺跡保存全国シンポジウム千葉県館山大会」が5日から3日間、館山市の南総文化ホールなどを会場に開催される。戦跡と文化財を活かしたまちづくりについてのパネルディスカッション、館山の直接軍政をテーマにした特別分科会などがあり、全国から関係者約300人が集まる。市民の参加も呼び掛けている。

館山は2004年第8回大会でも会場となっている。その後の戦跡、文化財を活用した民官協働のまちづくりが評価され、2度目の開催となった。戦争遺跡保存全国ネットワーク、館山大会実行委の主催で、NPO法人安房文化遺産フォーラムの共催。

初日の5日は、南総文化ホールで全体会(午後1時から)。実行委の松苗禮子委員長による「富田先生の青い目の人形」の語りで幕開け。

韓国光州市立美術館名誉館長の河正雄氏が「『平和の文化』と戦後70年の祈り」と題して記念講演、館山市、沖縄県南風原町、高知県香南市の関係者らによる「戦跡と文化財を活かしたまちづくり」をテーマにしたパネルディスカッションも行われる。

2日目の6日は、館山市コミュニティセンターを会場に分科会(午前9時15分〜午後4時)。館山は本土で唯一直接軍政が敷かれた地で、「米占領軍の館山上陸と直接軍政 証言者のつどい」の特別分科会では、占領軍の上陸シーンの動画や当時を知る人たちの証言がある。3日目の7日は、市内の戦跡を巡るバスツアーが予定されている。

参加費は1日券1000円で、2日券2000円。大学生は半額で、高校生以下は無料。バスツアーも有料で事前予約が必要。プレイベントとして5日には、館山の戦跡を舞台に制作された映画「赤い鯨と白い蛇」(午前10時から)の上映もある。