日時=2016年12月5日(月)〜30日(金)・1月6日(金)〜31日(火)

11〜18時(定休日:水曜日)

会場=光澤堂

(東京都中央区銀座4-6-11銀座センタービル7階)

TEL=03-5524-0524

11〜18時(定休日:水曜日)

(東京都中央区銀座4-6-11銀座センタービル7階)

TEL=03-5524-0524

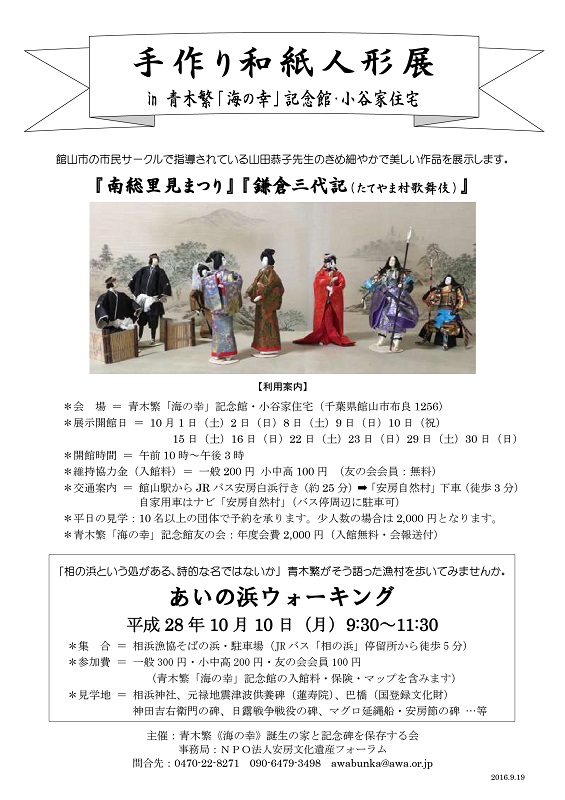

会期=平成28年10月中の土・日曜・祝日

時間=午前10時〜午後3時

入館料=一般200円・小中高100円・友の会会員無料

最寄駅=館山駅よりJRバス安房白浜行きで「安房自然村」より徒歩3分

駐車場=バス停「安房自然村」周辺の空地に駐車可

【関連事業】

(西日本新聞夕刊2015.10.7付)‥⇒印刷用PDF

※詳細はこちら‥⇒印刷用PDF

1.日時:2015年10月17日(土) 10時15分〜16時

2.会場:千葉県立房総のむら 千葉県印旛郡栄町龍角寺1028 ☎0476-95-3333

3.テーマ:「房総半島から太平洋岸に広がる分棟型民家の分布を考える-カマドを分離した日本の民家-」

4.見学解説会

・房総のむらの分棟型再現民家「安房の農家」

・分棟型の遺構を残す重要文化財「旧御子神家住宅」等

5.シンポジウム〜旧学習院初等科正堂にて

・基調講演 「安房の分棟型民家」日塔和彦(元東京藝術大学客員教授・館山市文化財審議委員)

・報告①「九州の分棟型(別棟)民家と沖縄・南西諸島の民家」原田聰明(熊本大学非常勤講師)

・報告②「東海地区の分棟型釜屋建民家」中村利夫(静岡県文化財建造物監理士)

・パネルディスカッション

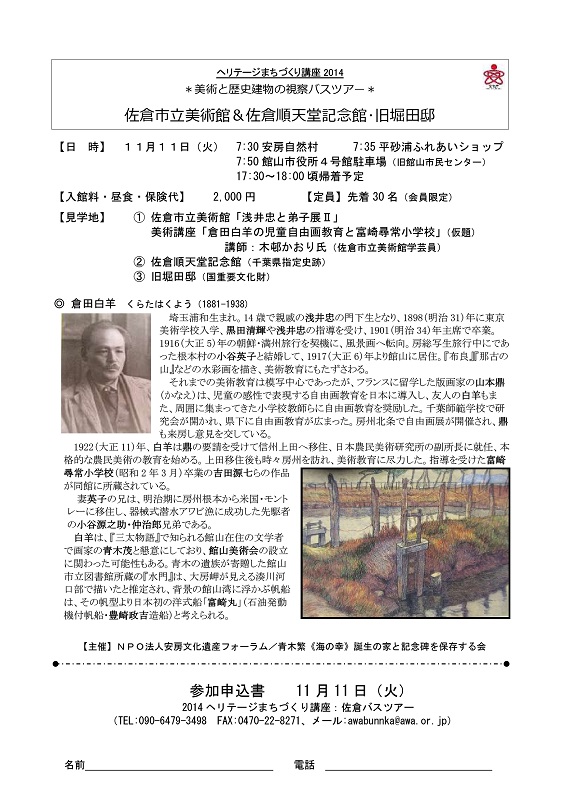

【日時】2014年11月11日(火)

【参加費】2,000円(入館料・昼食・保険料)

【定員】25名(会員限定)

東京美術学校で黒田清輝や浅井忠の指導を受け、1901(明治34)年主席で卒業。房州根本(白浜町)の小谷英子と結婚し、1916(大正6)年より館山に居住。英子の兄は、明治期に房州根本から米国・モントレーに移住し、器械式潜水アワビ漁に成功した先駆者の小谷源之助・仲治郎兄弟である。

白羊は美術教育にもたずさわり、周囲に集まってきた小学校教師らに自由画教育を奨励した。千葉師範学校で研究会が開かれ、県下に自由画教育が広まった。

1922(大正11)年、白羊は山本鼎(かなえ)の要請を受けて信州上田へ移住、日本農民美術研究所の副所長に就任、本格的な農民美術の教育を始める。上田移住後も時々房州を訪れ、美術教育に尽力した。指導を受けた富崎尋常小学校(昭和2年3月)卒業の吉田源七らの作品が同館に所蔵されている。

白羊は、『三太物語』で知られる館山在住の文学者で画家の青木茂と懇意にしており、館山美術会の設立に関わった可能性もある。青木の遺族が寄贈した館山市立図書館所蔵の『水門』(上図)は、大房岬が見える湊川河口部で描いたと推定され、背景の館山湾に浮かぶ帆船は、その帆型より日本初の洋式船「富崎丸」(石油発動機付帆船・豊崎政吉造船)と考えられる。

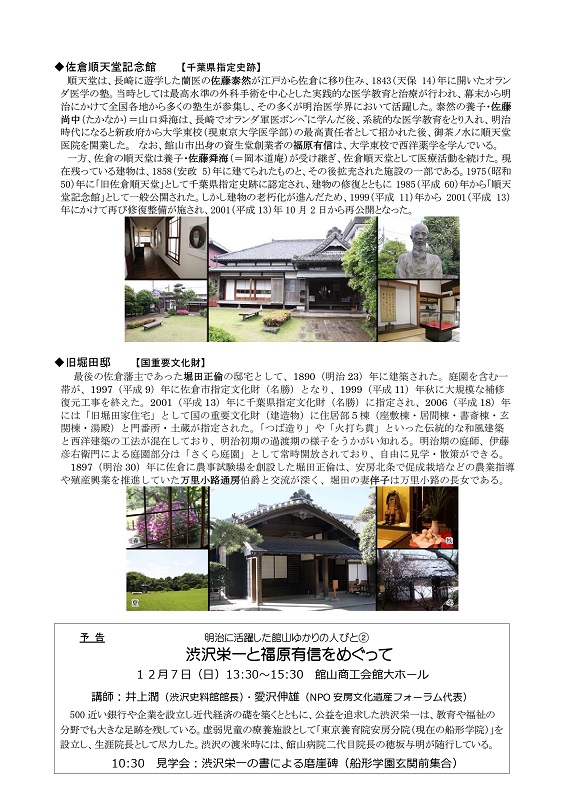

順天堂は、長崎に遊学した佐藤泰然が佐倉に開いたオランダ医学の塾。当時としては最高水準の外科手術を中心とした実践的な医学教育と治療が行われ、幕末から明治にかけて全国各地から多くの塾生が参集し、その多くが明治医学界において活躍した。系統的な医学教育をとり入れた泰然の養子・佐藤尚中(たかなか)は、新政府から大学東校(現東京大学医学部)の最高責任者として招かれた後、御茶ノ水に順天堂医院を開業した。 館山市出身の資生堂創業者の福原有信は、大学東校で西洋薬学を学んでいる。

現在残っている佐倉順天堂は、1858(安政5)年に建てられたものと、その後拡充された施設の一部である。1975(昭和50)年に「旧佐倉順天堂」として千葉県指定史跡に認定され、建物の修復とともに1985(平成60)年から「順天堂記念館」として一般公開された。しかし建物の老朽化が進んだため、1999(平成11)年から2001(平成13)年にかけて再び修復整備が施され、2001(平成13)年10月2日から再公開となった。

最後の佐倉藩主であった堀田正倫の邸宅として、1890(明治23)年に建築された。庭園を含む一帯が、1997(平成9)年に佐倉市指定文化財(名勝)となり、1999(平成11)年秋に大規模な補修復元工事を終えた。2001(平成13)年に千葉県指定文化財(名勝)に指定され、2006(平成18)年には「旧堀田家住宅」として国の重要文化財(建造物)に住居部5棟(座敷棟・居間棟・書斎棟・玄関棟・湯殿)と門番所・土蔵が指定された。伝統的な和風建築と西洋建築の工法が混在しており、明治初期の過渡期の様子をうかがい知れる。

佐倉に農事試験場を創設した堀田正倫は、安房北条で促成栽培などの農業指導や殖産興業の推進にあたっていた万里小路通房伯爵と交流が深く、堀田の妻伴子は万里小路の長女である。

.

.

主催=青木繁《海の幸》誕生の家と記念碑を保存する会

共済=富崎地区コミュニティ委員会

.

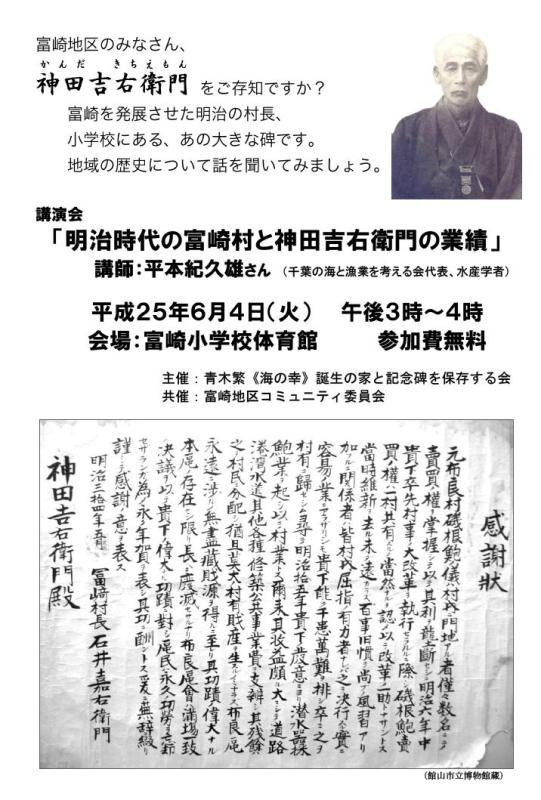

富崎小学校正門下の大きな碑、

神田吉右衛門を知っていますか。

富崎地区を発展させた明治時代の村長です。

地域の歴史について、話を聞いてみましょう。

*富崎地区活性化事業〜小学校の利活用第一弾

★4月16日〜21日に富崎小学校で、劇団の若者が稽古合宿をします。

…ぜひ、その練習成果をご鑑賞ください。