歴史の証人

戦争遺跡は訴える

.記者:千葉宣男

きょう8月15日は「終戦記念日」。旧日本軍によって造られた地下壕や兵舎、砲台跡など、先の戦争に関係した建物や跡地が全国各地に残っており、それは今、「戦争遺跡」と呼ばれている。戦後63年を過ぎ、戦争体験の風化が進むなかで、これらの遺跡は戦争の事実を迫力をもって伝えてくる。この夏、地域の身近な場所にある〝歴史の証人〟たちの訴えい耳を傾けてはどうだろうか。

東京大空襲(東京)

下町の犠牲者は10万人に及ぶ

第2次世界大戦の末期になると、米軍による日本への爆撃は全国の都市に及んだ。その中で、広島、長崎の原爆を除き、東京が最も大きな被害を受けた。B29爆撃機による空襲は約120回に及び、とりわけ、1945年3月10日未明に東京の下町を襲った大空襲での死者はおよそ10万人に上った。

この「東京大空襲」の戦績は今や乏しいが、それでもいくつかみることができる。隅田川にかかる言問橋の石柱もその一つ。大空襲の際は、大勢の人がこの橋の上で亡くなった。石柱の黒ずんだ部分は、犠牲者の血と脂だといわれている。

また、かつて墨田電話局と呼ばれていたNTT石原ビル(墨田区石原4丁目)の前庭には、殉職した電話交換手らの慰霊碑が設置されている。作家・吉川英治の碑文も添えられている。

このほか、東京・両国の江戸東京博物館には、「空襲と都民」のコーナーが設けられており、不発弾(複製)や焼夷弾の残骸などが展示されている。

一方、防衛省(新宿区市谷本村町)の敷地内には、かつての陸軍士官学校本部がある。本部の大講堂は、極東国際軍事裁判の法廷となった場所としても知られ、現在、市ヶ谷記念館として一般公開されている。

<メモ> 市ヶ谷記念館の見学は事前予約制。防衛省大臣官房広報課記念館係。

「震洋」特攻基地(千葉)

船首に爆薬積み体当たり狙う

房総半島南部の千葉縣館山市には、現在でも旧海軍の水上特攻兵期「震洋」の特攻基地が残る。震洋は、ベニヤ製の特攻ボートで、船首部分に250キロの爆薬を積んで体当たり攻撃で船舶を撃沈する。第二次世界大戦末期、本土決戦に備えて建造された。

同市波左間にある特攻基地は、航空機から発見しづらいように、漁村の民家に紛れて配置された。海岸から約200メートルほど離れた山すそには震洋の格納壕跡があるほか、海岸にはコンクリート製の滑り台跡がある。この波左間基地跡から西方約3キロの洲崎にも格納壕跡がある。

東京湾の入り口に位置する館山市は、首都防衛の最前線として、軍事施設が集中して建設されてきた。それだけに、数多くの戦争遺跡を見つけることができる。

関係者の証言から、館山海軍航空隊基地の司令部などがあったと推定されるが赤山地下壕や、敵機から零戦を隠すために造られた掩体壕と呼ばれる格納施設跡、洲ノ埼海軍航空隊射撃場跡、洲崎第1、第2砲台跡などがある。

<メモ> NPO安房文化遺産フォーラムが、平和学習のための戦績ガイドを実施中。

松代大本営地下壕(長野)

掘り跡は生々しい象山の内部

長野市松代町にある松代大本営地下壕は、第2次世界大戦の末期、本土決戦の際の最後の拠点として大本営、政府機関などを松代に移すという軍部の極秘計画のもとに造られた。大本営とは、戦争の時に天皇のもとで作戦をねり、戦争を指揮する旧日本軍の最高司令部。

工事は、1944年11月から翌年8月15日の終戦まで行われた。労働者として住民や朝鮮人ら延べ300万人が強制的に動員され、過酷な労働に多くの犠牲者を出したといわれる。

松代の地下壕は、舞鶴山(現気象庁精密自身観測室)を中心に、皆神山、象山の3カ所に碁盤の目のように掘り抜かれており、総延長10キロメートル以上になる。このうち公開されているのは、象山地下壕(総延長5.8キロメートル)の500メートルの部分。岩がむき出しとなっている壕内の天井や壁には、削岩機の先端部であるロッドや木片が食い込んだまま残っていたり、砕いた岩を運ぶためのトロッコのレールの枕木跡などを見ることができる。

<メモ> 長野市松代町松代479-11。入壕無料。午前9時~午後4時まで。休みは第3火曜と年末年始など。

館山市のNPO法人「安房文化遺産フォーラム」(南房総文化財・戦跡保存活用フォーラムから改称)が、地域の歴史や文化を紹介するガイドブック「あわ・がいど」の第4弾として、「安房古道を歩く」(縦横21センチ、48ページ、600円)を発行した。

安房地域の郷土史研究家や山歩きの専門家でつくるグループ「歴史工房安房」(島田輝弥代表)の会員たちが、実際に山道を歩くなどして情報を集め、執筆した。江戸時代に旅人が房州往還の脇道として利用した、「房州木ノ根峠」(南房総市)を越える山道など、館山、鴨川、南房総の各市や鋸南町の14コースが地図やイラスト、写真と共に紹介されている。

問い合わせは、同NPO法人(0470-22-8271)へ。

◎活気あるまちづくりへ、多様な視点で意見交換

.

市民が主役のまちづくりをテーマに、健康や医療、教育、観光などさまざまな視点からまちづくりを考える「まちづくりシンポジウム」がこのほど、館山商工会議所ホールを会場に行われた。定員を大きく上回る200人ほどの市民が参加。NPO法人全国生涯学習まちづくり協会の福留強理事長を講師に招いての基調講演をはじめ、地域医療の課題や市民1人ひとりの健康づくり、観光まちづくりなどさまざまな視点からの活発な意見交換が行われた。

同シンポジウムは、地域の課題を見つめ直し、暮らしやすい地域づくりを考えてみようと、NPO法人安房文化遺産フォーラム(愛沢伸雄理事長)が企画。基調講演では、「儲かる生涯学習」をテーマに福留氏が登壇し、「これからの時代、老人や高齢者ではなく、自分が学んだことを地域で活かす〝創年〟という考え方が大切」と、全国各地で開催されている創年市民大学や市民手づくりのまちづくり活動を紹介。館山市のNPOや市民活動を評価した上で、「学びあいの中で多彩な人材が育成され、自己の能力が地域で活かされていく取り組み。館山でも創年市民大学が動き出すことを期待している」と激励した。

シンポジウムでは、安房文化遺産フォーラムの池田恵美子さんをコーディネーターに、館山市健康課主任管理栄養士の渡邊侑子さん、館山旅館組合女性部長の幸田右子さん、館山病院院長の高野良裕さんがパネリストとして登壇。渡邊さんは、市内各地で活躍している保健推進員による健康づくり活動や、安房の食文化レシピ集『おらがごっつお』を紹介。「保健推進員の活動は、全国的にも誇れる活動。創年女性を中心に〝おらがごっつお隊〟を結成し、さらに健康づくりの活動を広げていきたい」とした。40歳から大学に入り直し、経営学を学んだという幸田さんは「人生に遅いということはない。1人ひとりが意識を変え、学び合う場をつくることが活性化の鍵になる」と語った。また、高野院長は、離島での医療経験を踏まえ、「地域コミュニティと医療が一体となって支え合う社会を築いていくことが大切。准看護学校がなくなった今、新たな看護師を養成する学校を地域社会で作ることは緊急の課題。創年市民大学と看護学校が合わされば、魅力的な学びの場となり、地域医療の充実も期待できる」と話していた。

シンポジウムでは、特別ゲストとして、観光カリスマである新潟県上越市議の矢野学氏が紹介され、合併前の旧安塚町長として取り組んだ全自治区の法人格取得や、全町民参加を目指したNPO設立の事例も紹介された。

愛沢理事長は、「福留先生にアドバイスをいただきながら、創年市民大学の実現を目指して、今後、ガイダンスやプログラムの開発を図っていきたい」と話していた。

-272x400.jpg)

⇒ 印刷用PDF

◎市民が主役の生涯学習まちづくり

〜法人名改称と「まちづくりシンポジウム」のお誘い

.

・授業づくりから地域づくりへ

・地域まるごと博物館

・市民が主役の生涯学習まちづくり

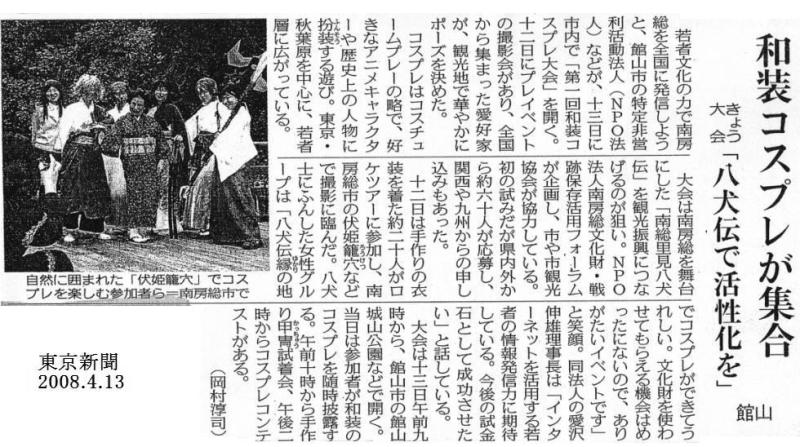

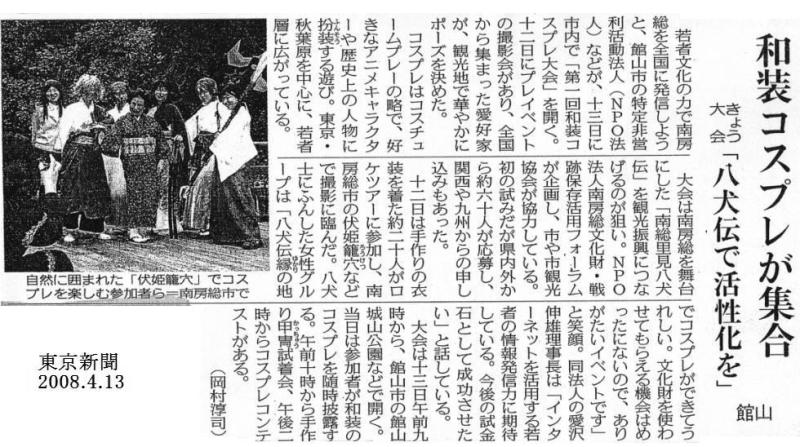

館山湾はその美しさから鏡ケ浦とも呼ばれています。その鏡は青空や夕日だけでなく、時代ごとの風景や歴史の光と影を映してきました。実は館山は東京湾の入口にあるという位置から様々な戦争遺跡が残っています。あふれる太陽と緑の街という印象で知られた館山はややもするとそうした戦争遺跡は表に出ることはありませんでした。その遺跡の調査を進める愛沢伸雄さんは、館山を学びの町にしようと活動を続けています。遺跡の調査もさることながらガイドとしての工夫もいろいろあります。たとえば事務局長池田恵美子さんは中高生に関心を持ってもらおうと南総里見八犬伝の地元らしいコスプレ作戦を発案しました。ほかにも主婦のグループが訪れる時には主婦のガイド、先生のグループが訪れる時には元先生のガイドをつけることで、すっと話に入っていけるようにしているそうです。戦争遺跡など様々な遺跡、史跡を生かす戦略がいま館山では練られているのです。

ふるさとメッセージには館山をドラマや映画の舞台にしようというフィルムコミッションの話題、そしてウミホタル観察会の話題が登場しました。

房総半島は海もよければ、遺跡史跡も良いのです。

**実況中継の模様はこちら。

◎エコの潮流〜エコウォーク

…埋もれた名所発掘も

(青木繁≪海の幸≫ウォーキング)

.

案内されて細い路地に足を踏み入れると、新緑に包まれるように立つ古民家が見えてきた。1904年、画家の青木繁が滞在し、代表作「海の幸」を描き上げた小谷家。家主の栄さん(84)によると「地元でも長く忘れられていた逸話だった」という。

青木繁「海の幸」1904年(福岡県久留米市・石橋財団石橋美術館蔵)

.

「エコウォーク百選」にも選ばれた、館山市の富崎地区の漁村を巡る4・5キロ・メートルの散策コース。さりげない風景が続くが、「ガイドが付けばどこでも名所になります」と、NPO法人南房総文化財・戦跡保存活用フォーラム事務局長の池田恵美子さん(47)は足を止めた。

家主の小谷さん(右)と談笑するガイド役の池田さん。地域の人とのふれあいも「エコウォーク」の魅力の一つだ ただ健康のために歩くのではなく、地域の自然や文化を学びイベント収入の一部を寄付することで、その保護に貢献しようという「エコウォーク」。館山市では、産官民連携による「たてやまエコツーリズム協議会」が市町村単位では国内最多の8コースを整備し、普及に努めている。

PR不足からか、これまでの参加者は決して多くはない。それでも、平日・閑散期対策としてホテル関係者の期待は大きい。「埋もれていたものを見つけ、磨きをかけるんです」と池田さん。地元住民には思いも寄らなかった場所を観光資源にしようという取り組みとしても、注目されている。

【メモ】館山市内にはほかにも、戦国大名・里見氏ゆかりの史跡、白砂青松の平砂浦海岸などを歩く「エコウォーク百選」認定コースがある。6月中旬〜7月上旬にイベントを開催予定。問い合わせは、たてやまエコツーリズム協議会(0470・28・2211)。

◇

“エコ”“体験型”をうたい文句にした「エコツーリズム」が注目を集めている。背景には、環境への関心の高まり、旅行者が自然に及ぼす悪影響への反省があるとされる。この大型連休中、各地で企画されたイベントを追いながら、県内のエコツーリズム事情を探る。(田中誠)

※読売新聞サイトはこちら。

.

八犬伝で活性化を

院内にギャラリー開設…開かれた病棟へ、市民に開放

最初の展示は愛沢綾子さん

(房日新聞2008.4.8付)

地域に開かれた医療を目指す、館山市の医療法人博道会館山病院が、病院内にギャラリーを開設した。今年で117年目を迎える同病院が、地域の交流を目的に病棟の廊下を市民に開放した。記念すべき第1回の展示は、同市在住で自ら統合失調症で療養する愛沢綾子さん(23)。自画像や家族の肖像、花火などを水彩で描いた作品を展示している。愛沢さんは「この病気への偏見をなくしたい」と、病名と症状を書いたあいさつ文も展示。感想ノートも据えつけられ「殺風景な病院が明るくなった」「家族の見舞いに来て、絵を見て心を打たれた」などの感想がつづられている。地域に開かれた病棟が、療養者との二人三脚で、一層開かれた病院となっている。

ギャラリーは、病院南側の検診センターの先にある廊下。南側が窓となっており、その反対側のクロス張りの壁を活用している。ギャラリー開設は、館山病院とNPO南房総文化財・戦跡保存活用フォーラム(現・安房文化遺産フォーラム)「まちかどミニ博物館」との共催。開かれた病院と、まちかどミニ博物館の理念が一致した。

公開時間は、午前9時から午後4時半まで。一般市民や団体の作品などを無料で展示する。絵画のほか、写真、書などの平面作品を掲げるが、反対側の窓際で立体作品の展示も可能。

記念すべき最初の展示をしている愛沢さんは、日本女子大学心理学科に入学後、発症に気づき、精神科クリニックで統合失調症と診断された。館山の生家に戻り、現在は自宅療養中。幼いころに習った絵に取り組み、昨年3月に南房総市千倉町で初の個展を開いている。展示された絵は、フィンガーペイントの技法を用いたカラフルな水彩画など。素直でピュアな心で、ストレートに絵を表現している。

「悪いイメージがある病気ですが、100人に1人が発症するといわれる病気。少しでも偏見をなくしたい」と、絵の隣には病名と病状をつづったあいさつ文を掲げている。手すりに吊り下げられた感想ノートには「入院の主人を見舞いに来て、この絵を見て心を打たれた」「殺風景な病院が、ほっとするやさいい空間になった」などの感想が残されている。

館山病院の高野良裕院長は「すごく場所がいい。朝は横から光が差し込み、同じ絵でもはっとする瞬間がある。癒しの場となっている。スペースがあれば、病院内のほかの場所にもつくりたい」と話す。

愛沢さんの作品は5月7日まで展示。以降の展示希望者を募集している。連絡先は館山病院総務課(0470-22-1122)か、NPO法人(0470-22-8271)へ。

.

※愛沢綾子さんのあいさつ文はこちら。

※2006年春の個展はこちら。

.

●愛沢綾子さんは、2008年7月8日ご逝去されました。ご冥福をお祈りいたします。合掌

私は5年ほど前から、房州から米国に渡ったアワビ漁師の調査、研究を行っています。先日、松戸市立第二小学校で社会科の授業を受け持ちました。きっかけは、4年生担当の篠原雅子教諭が、南房総市の千倉町出身という関係で実現しました。

4年生の社会科授業にあわせて、南房総から米国に渡ったアワビ漁師、食文化や日米の国旗が交わる万祝、戦争中の花栽培禁止令と花づくりの授業でした。校長、教頭、教務主任の参観を経て5クラスで行いました。新しい授業の取り組みであり、機会があれば学年別バージョンで検討してみたいといわれました。

折しも2日から安房博物館で、「アワビ・食・美」企画展が開催されます。太平洋を渡ったアワビ漁師の足跡、小谷源之助・仲次郎と仲間たちの功績が、県北の学校教材で花開きました。これをきっかけに地元の学校で、偉大な先駆者たちの努力と成功の授業ができれば、と考えています。

…南房総文化財・戦跡保存活用フォーラム副理事長*鈴木政和

-272x400.jpg)