謎の竜のレリーフ〜戦争遺跡を歩く⑦

「戦闘指揮所」地下壕 千葉県館山市

(しんぶん赤旗 2012.4.15付)

.

千葉県の房総半島の先端にある人口約5万人の街、館山市。旧日本軍の東京防衛の要塞都市であり、戦略拠点にもなったこの街には、数々の戦争遺跡は残っています。

ある福祉施設内の丘の中腹に、「本土決戦」を想定した抵抗拠点とみられる地下壕(ごう)があります。壕内部の部屋の入り口上部に、コンクリート製の額があります。刻まれているのは「戦闘指揮所」の文字。さらに奥には「作戦室」の文字が刻まれた額のある部屋もあります。

南能総地域の戦争遺跡を20年以上調べている安房文化遺産フォーラムの愛沢伸雄代表(60)は「1944年7月に発令された『本土沿岸築城実施要綱』に基づいて敵上陸が予想される地点に、抵抗する陣地や砲台などの建設をしたものの一環と考えられています」と話します。

「作戦室」の隣の部屋の天井には、「約3メートル四方にわたって描かれた力強い竜のレリーフも。「竜がどんな意図で彫られたかは謎です。ただ、戦争末期に製造された水中特攻兵器には『海竜』『蛟竜(こうりゅう)』など、竜の文字をつけた特攻艇が多かったので、本土決戦に向けた戦意高揚の意味があったかもしれません」と愛沢さん。

最深部の部屋には、開封されていないコンクリートの袋が8個、無造作に詰まれたまま固まってしまった。「おそらく、終戦間際まで壕を掘り進め、ここで敗戦を知らされ、作業をほうきしたのではないでしょうか」(愛沢さん)。アジア諸国を侵略し、多くの犠牲を払った日本軍の結末を見る思いがしました。

(寺田忠生 随時掲載9)

※南房総の戦争遺跡のお問い合わせは「安房文化遺産フォーラム」 awabunka@awa.or.jp 0470(22)8271。

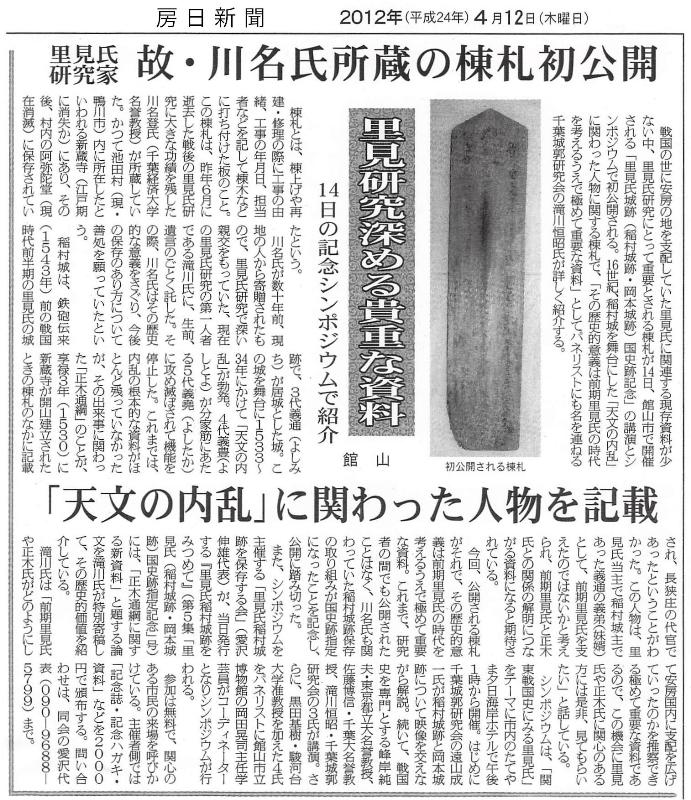

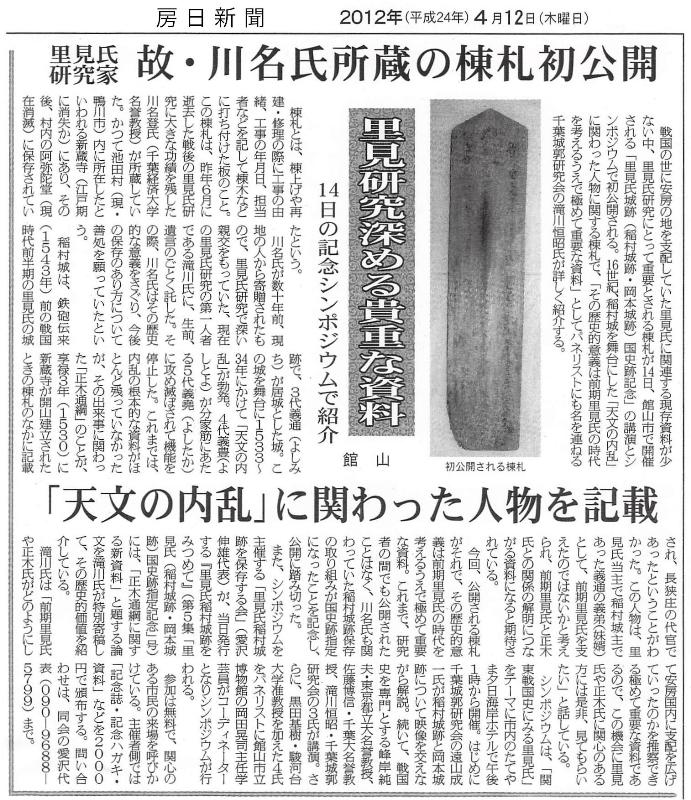

里見氏研究家 故川名氏所蔵の棟札初公開

里見研究深める貴重な資料、14日の記念シンポジウムで紹介

「天文の内乱」に関わった人物を記載

.

戦国の世に安房の地を支配していた里見氏に関連する現存資料が少ない中、里見氏研究にとって重要とされる棟札が14日、館山市で開催される「里見氏城跡(稲村城跡・岡本城跡)国史跡記念」の講演とシンポジウムで初公開される。16世紀、稲村城を舞台にした「天文の内乱」に関わった人物に関する棟札で、「その歴史的意義は前期里見氏の時代を考えるうえで極めて貴重な資料」としてパネリストにも名を連ねる千葉城郭研究会の滝川恒昭氏が詳しく紹介する。

棟札とは、棟上げや再建・修理の際に工事の由緒、工事の年月日、担当者などを記して棟木などに打ち付けた板のこと。この棟札は、昨年6月に逝去した戦後の里見氏研究に大きな功績を残した川名登氏(千葉経済大学名誉教授)が所蔵していた。かつて池田村(現・鴨川市)内に所在したといわれる新蔵寺(江戸期に消失か)にあり、その後、村内の阿弥陀堂(現在消滅)に保存されていたという。

川名氏が数十年前、現地の人から寄贈されたもので、里見氏研究で深い親交をもっていた、現在の里見氏研究の第一人者である滝川氏に、生前、遺言のごとく託した。その際、川名氏はその歴史的な意義をさぐり、今後の保存のあり方について善処を願っていたという。

稲村城は、鉄砲伝来(1543年)前の戦国時代前半期の里見氏の城跡で、3代義道(よしみち)が居城とした城。この城を部隊に1533年〜34年にかけて「天文の内乱」が勃発。4代義豊(よしとよ)が分家筋にあたる5代義尭(よしたか)に攻め滅ぼされて機能を停止した。これまでは、内乱の根本的な資料がほとんど残っていなかったが、その出来事に関わった「正木通綱」のことが、享禄3年(1530)に新蔵寺が開山建立されたときの棟札の仲に記載され、長狭庄の代官であったということがわかった。この人物は、里見氏当主で稲村城主であった義通の義弟(妹婿)として、前期里見氏を支えたのではないかと考えられ、前期里見氏との関係の解明につながる資料として期待されている。

今回公開される棟札がそれで、その歴史的意義は前期里見氏の時代を考えるうえで極めて重要な資料。これまで研究者の間でも公開されたことはなく、川名氏も関わっていた稲村城跡保存の取り組みが国史跡指定となったことを記念し、公開に踏み切った。

また、シンポジウムを主催する「里見氏稲村城跡を保存する会」(愛沢伸雄代表)が、当日発行する『里見氏稲村城跡をみつめて』(第5集「里見氏(稲村城跡・岡本城跡)国史跡指定記念号」には、「正木通綱に関する新資料」と題する論文を滝川氏が特別寄稿して、その歴史的価値を紹介している。

滝川氏は「前期里見氏や正木氏がどのようにして安房国内に支配を広げていったのかを推測できる極めて重要な資料であるので、この機会に里見氏や正木氏に関心のある方にはぜひ、見てもらいたい」と話している。

シンポジウムは、「関東戦国史による里見氏」をテーマに市内の夕日海岸ホテルで午後1時から開催。はじめに千葉城郭研究会の遠山成一氏が稲村城跡と岡本城跡について映像を交えながら解説。続いて、戦国史を専門とする峰岸純夫・東京都立大名誉教授、佐藤博信・千葉大名誉教授、滝川恒昭・千葉城研究会の3氏が講演。さらに黒田基樹・駿河大学准教授を加えた4氏をパネリストに館山市立博物館の岡田晃司主任学芸員がコーディネーターとなりシンポジウムが行われる。

参加費は無料で、関心のある市民の来場を呼びかけている。主催者側では「記念誌・記念ハガキ・資料」などを2000円で頒布する。問い合わせは、同会の愛沢代表(090-9688-5799)まで。

(房日新聞2012年4月12日)

元気なまちづくり市民のつどいを聞いて

(房日新聞投稿2012.2.11付)

2月の4、5日の二日間にわたって館山市富崎小学校体育館で行なわれた「元気なまちづくり市民のつどい」に参加しました。初日は、館山市コミュニティ連絡協議会会長池田勝氏による「35年を迎えるコミュニティの歩み」と聖徳大学名誉教授の福留強氏による「富崎まるごと博物館と題した基調講演がありました。

池田さんからは、日本ではじめてコミュニティ委員会ができ、地域での心のふれあいや隣人愛など連帯意識に支えられた生活が営まれていくようにコミュニティーがあり、そのために芸能祭やまちのクリーン活動などの活動をしているとの話。福留先生から「街づくり」は行政でやっていくものだが「まちづくり」は市民がしゅやくであり、皆で考え参加しましょう、との話がありました。

2日目は「みんなで考えよう、コミュニティのこれから」と題し、富崎地区の各区長さんから具体的に富崎地区の現状や問題点などが披露され、住民との意見交換が行なわれた。

懇親会終了後、福留先生の指導のもと、富崎地区の活性化策の具体的なワークショップが開かれた。6人ぐらいのグループに分かれ地域の資源はないかとそれぞれ考え、いま具体的にどんなことができるか皆で議論しながら「海草を使った料理コンテスト」「釣り大会」「布良星による活性化」「地域の宝探し」などが披露された。福留先生から、お褒めの言葉をいただき、「実際にこれを生かして皆さんでまちづくりをしてください」と締められました。

2日間参加し、富崎地区は老齢化率が50%近い地区ですが、お年寄りが元気で意欲ある意識の高い人達がいる限り、まだまだ館山にも未来があると思いました。他地域でもみなでまちづくりを考えてみませんか。

館山市 本多成年

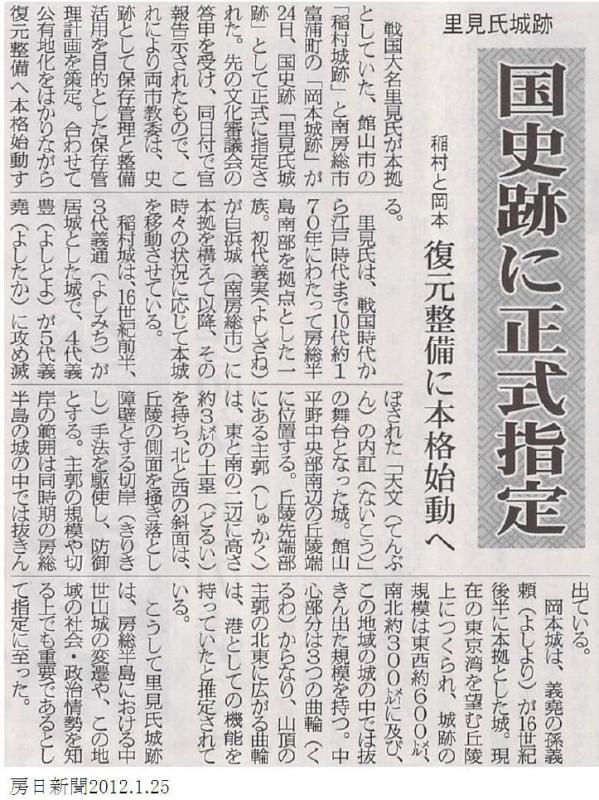

里見氏城跡、国史跡に正式決定

稲村と岡本 復元整備に本格始動へ

.

戦国大名里見氏が本拠としていた、館山市の「稲村城跡」と、南房総市富浦町の「岡本城跡」が24日、国史跡「里見氏城跡」として正式に指定された。先の文化審議会の答申を受け、同日付で官報告示されたもので、これにより両市教委は、史跡として保存管理と整備活用を目的とした保存管理計画を策定。合わせて公有地化をはかりながら復元整備へ本格始動する。

里見氏は、戦国時代から江戸時代まで10代約170年にわたって房総半島南部を拠点とした一族。初代義実(よしざね)が白浜城(南房総市)に本拠構えて以降、その時々の状況に応じて本城を移動させている。

稲村城は16世紀前半、3代義通(よしみち)が居城とした城で、4代義豊(よしとよ)が5代義堯(よしたか)に攻め滅ぼされた「天文(てんぶん)の内訌(ないこう)」の舞台となった城。館山平野中央部南辺の丘陵端に位置する。丘陵先端部にある主郭(しゅかく)は、東と南の二辺に高さ約3メートルの土塁(どるい)を持ち、北と西の斜面は、丘陵の側面を掻き落とし障壁とする切岸(きりぎし)手法を駆使し、防御とする。主郭の規模や切岸の範囲は同時期の房総半島の城の中では抜きん出ている。

岡本城は、義堯の孫義頼(よしより)が16世紀後半に本拠とした城。現在の東京湾を望む丘陵上につくられ、城跡の規模は東西約600メートル、南北約300メートルに及び、この地域の城の中では抜きん出た規模を持つ。中心部分は3つの曲輪(くるわ)からなり、山頂の主郭の北東に広がる曲輪は、港としての機能を持っていたと推定されている。

こうして里見氏城跡は、房総半島における中世山城の変遷や、この地域の社会・政治情勢を知る上でも重要であるとして指定に至った。

(房日新聞2012.1.25付)

里見氏城跡「稲村」と「岡本」を国史跡指定へ

文化審が文科相に答申

中世山城の変遷知る貴重な遺産

(房日新聞2011.11.19付)

国の文化審議会(西原鈴子会長)は18日、戦国時代から江戸初期にかけて房総南部を拠点とした里見氏が本拠としていた、館山市稲の「稲村城跡」と南房総市富浦町の「岡本城跡」を国史跡に指定するよう文部科学相に答申した。中世の城としては、里見氏に及ばないながらも下総地方を拠点とした千葉氏の居城であった酒々井町の本佐倉城が平成10年に指定を受けており、県内ではこれに次ぐ2例目の指定となる。特に稲村城跡については、一時、城跡域を貫く道路計画が浮上し、市民グループの保存運動で迂回するルートに変更した経緯もあり、史跡指定の報に関係者の喜びもひとしお。これを受けて両市教委は今後、城跡の歴史的背景を考慮しながら遺跡の位置づけや役割を明らかにし、遺跡環境の保護を前提とした保存管理計画を策定。さらに公有地化をはかりながら復元整備を進め、貴重な文化遺産として地域振興への活用が期待されている。

戦国時代、東京湾の制海権をめぐって西岸に対峙する後北条氏としばしば競い合った里見氏は、10代約170年にわたって南房総の地に君臨した。初代義実(よしざね)が白浜城(南房総市白浜町)に本拠を構えて以降、その時々の状況に応じて数次にわたって本城を移動させているところに特徴がある。北条氏の居城であった小田原城は、すでに昭和13年に国史跡に指定されているが、一方の房総の雄である里見氏については、代が替わるごとにその居城を変えてきた経緯もあり、重要性は認識されながらも、これまで史跡指定までには至っていなかった。

そうした中、新たに指定されることになった稲村城は、16世紀前半、3代義通(よしみち)が居城とした城で、4代義豊(よしとよ)が分家筋にあたる5代義堯(よしたか)に攻め滅ぼされた天文2〜3年(1533〜34)の「天文の内乱」の舞台となった城。館山平野中央部南辺の標高64㍍ほどの丘陵端に位置し、北を流れる滝川を自然の濠とし、「城山」と呼ばれる主郭部は、東と南の二辺に高さ約3㍍の土塁を持ち、北と西の斜面は、丘陵の側面を掻き落とし、障壁とする切岸手法を駆使し、防御としている。主郭の規模や切岸の範囲は、同時期の房総半島の城の中では抜きんでていると評価されている。文化庁が、保護が必要としている範囲は約2万8000平方㍍だが、このうち今回指定するのは地権者の同意を得られた約65%にあたる1万8000平方㍍。

岡本城は、義堯の孫にあたる8代義頼(よしより)が16世紀後半に本拠とした城。同町豊岡の東京湾を望む標高66㍍ほどの丘陵上につくられ、城跡の規模は東西600㍍、南北300㍍におよび、この地域の城の中では抜きんでた規模を持つ。中心部分は3つの曲輪からなり、山頂の主郭の北東に広がる曲輪は、港としての機能を持っていたと推定されている。平成19年の調査では、すべての調査区から城郭に係る造成の痕跡が認められ、西側の曲輪からは大規模な火災の痕跡も確認され、文書資料に見られた岡本城炎上を裏付けることができた。対象範囲は約8万9000平方㍍で、今回は同意を得た約86%の7万6400平方㍍が指定された。

2つの城は、ともに当時の地形を良好に残しており、房総半島における中世山城の変遷や、この地域の社会・政治情勢を知る上でも貴重な文化遺産であるとしている。

なかでも、稲村城跡については、背後に県が計画した工業団地への進入路として城跡内を走る新設道が市道認定され、着工は時間の問題となっていた矢先に、市民グループが「里見氏稲村城跡を保存する会」を発足。保守的な政治風土のなかで、粘り強い反対運動が結実して市議会への反対請願が採択され、城跡を回避したルートに変更され、破壊を免れたといういきさつがある。保存運動の先頭に立ち、草刈りやウオーキングなどを通じて市民らに城跡の歴史遺産としての理解を深めてきた同会の愛沢伸雄代表(60)は、「目的のひとつでもあった国史跡の指定は素直にうれしい。しかし、これは第1ステップであり、地域の人たちが史跡に誇りを持ちながら活用に向けた息の長い取り組みが必要で、これからも協力していきたい」と話していた。

(しんぶん赤旗2011.11.19付)

心結ぶ 生きる力

うたごえ祭典が開幕

「つながる・広がる・共感、明日への希望」をテーマに、2011年日本のうたごえ祭典inちばが18日開幕し、市川市と浦安市の3ヶ所で合唱発表会が行なわれました。地震や津波、原発の被害に心を痛め、生きることや人と人とがつながりあうことをテーマに歌う合唱団も多く、客席では涙をぬぐう姿も見られました。

〝心を結んで歌うことが、明日を生きる力になる〟という静岡の浜松センター合唱団は、被災者の悲しみに心を寄せ、ともに助け合いたいと合唱曲「愛〜悲しみを乗り越えて」を創作。会場から共感の拍手が送られました。

市川市文化会館で開かれたコンサートで「風よあしたに向かって」では、ニューフィルハーモニーオーケストラ千葉やバラライカの演奏に、参加者は熱心に聞き入りました。

地元千葉の200人が、戦時中の花栽培禁止令に抗して花の種を守りぬいた農民の物語「花とふるさと」を歌い、日本のうたごえ合唱団が、核と戦争の愚かさ、困難を越えて歩み続ける人間への信頼を描いた作品を熱唱しました。

祭典は20日まで開かれます。写真は「花とふるさと」を合唱する千葉のうたごえ。

(産経新聞2011.11.19付)

里見氏の城跡、国史跡指定へ、稲村城跡と岡本城跡

.

房総半島南部の中世山城、稲村城跡(千葉県館山市稲)と岡本城跡(同県南房総市富浦町)が18日、国の文化審議会の答申を経て、新たな国史跡に指定されることが決定した。2件で1つの国史跡の指定となり、県内では27件目。城跡としては平成10年に指定された本佐倉城(酒々井町、佐倉市)以来、13年ぶり2件目。

ともに江戸時代後期の人気小説「南総里見八犬伝」で有名な、戦国時代から江戸時代まで約170年間、房総半島南部を治めた里見一族の城として知られている。当時の政治、社会情勢を色濃く残す史跡として認められた。

稲村城跡は、文明18年(1486年)ごろ築城されたと推定され、広さは1万8148平方メートルで、内乱の舞台となったこともある。平成8年に市道整備計画が持ち上がり、地域住民が「里見氏稲村城跡を保存する会」を組織、市道を迂回させた経緯がある。18年から、同市教育委員会が史跡認定に向けて活動していた。

同市教育委員会生涯学習課、杉江敬文化財係長は「里見氏というのは館山市の歴史のシンボル。磨きをかけて、市民の誇りになるような保存をしていきたい」と市民の夢の実現を喜ぶ。来年度に保存管理委員会を起ち上げて、発掘調査、関連施設整備を進め、25年度以降、用地取得に着手したいとしている。

一方、岡本城は、東京湾を望む丘陵に造られ、広さは7万6429平方メートルと、房総半島の城の中では抜きんでた規模を持つ。昭和49年に富浦町(現南房総市)の町指定文化財となり、平成19年から本格的な史跡調査をはじめた。

石井裕(ゆたか)南房総市長は「地元だけでなく、国として歴史的価値の高い文化財と認められ、大変喜ばしい」とコメントを発表。今後、用地買収や史跡整備を急ぐとしている。

どちらの史跡も現在は山林やびわの畑が広がるばかり。県文化財課の太田文雄文化財保護室長は「指定しておしまいではなく、時代考証のしっかりした史跡として、観光に結びつけるなど地域経済に役立てたい」と話している。

(千葉日報2011.11.19)

里見氏城跡を国史跡指定

館山稲村、南房総岡本、県内27件に

.

国の文化審議会(西原鈴子会長)は18日、館山市稲の稲村城跡と、南房総市富浦町の岡本城跡をセットで「里見氏城跡」として国史跡に指定するよう中川正春文部科学大臣に答申した。いずれも房総里見氏が戦国時代に築いた居城跡で、当時の地形を良好に残し、房総半島における中世山城の変遷や、当時の地域社会、政治情勢を知る上で重要と評価された。城跡は現在、ほとんどが山林で個人所有。今後、地元市が公有化を進め、保存・活用方法、整備方針などを検討する。県内の国指定史跡は27件となる。

房総里見氏は戦国時代から江戸時代初頭にかけて10代、約170年にわたって房総半島南部を拠点とした戦国大名。初代の里見義実(よしざね)が15世紀後半に白浜城(現在の南房総市)を構えて以降、南房地域で数回にわたって本城を移している。

稲村城は現在の館山市内陸部の丘陵に築城され、3代義通(よしみち)が16世紀前半に居城とした。県教委文化財課によると、城跡は東西、南北ともに約500メートルにおよび、面積約1万8千平方メートル。中心部「主郭」の東、南側には高さ約3メートルの土塁跡が計約100メートル残る。敵からの侵攻を防ぐため丘陵斜面を削った切岸(きりぎし)、尾根を切断した切通しの跡もある。

岡本城は、現在の南房総市の東京湾を望む丘陵に16世紀後半、8代義頼(よしより)が築いた。指定史跡は東西600メートル、南北300メートルで、面積は約7万6千平方メートル「主郭」周辺には2段にわたって計約700メートルの切岸跡が見つかっている。主郭北西側の「三の郭」は、汐入川を通じて海につながり、船が発着する港の機能を備えていたとされる。

同課は「稲村城、岡本城ともに、当時の房総地域では突出して大きな規模で里見氏の勢力の大きさを示している」としている。

地元観光資源と期待

史跡の本格整備目指す

.

戦国武将の里見氏の居城だった稲村城(館山市稲)と岡本城(南房総市富浦町豊岡)=市指定史跡=の城跡が一躍、国の史跡指定を受けることになった。国指定にふさわしい史跡整備に向けた取り組みが始まる。

山城の稲村城は国府が置かれた府中を見下ろし、麓に交通路(現国道128号)が東西に延びる。白浜城から北へ勢力を伸ばした里見氏の、安房支配の戦略がうかがえる。4代義豊の1534(天文3)年、天文の内乱で傍流の義堯が勝利し居城が移った。前期里見氏から後期里見氏へ、転換点の舞台が稲村城だ。

国指定に、15年間にわたり保存運動を続けるNPO安房文化遺産フォーラム代表の愛沢伸雄さん(60)は「里見の歴史を見直し、地域の歴史文化を地域みんなで大切にするきっかけになれば」と期待を寄せる。

稲村城跡は1983年の県教委の調査で成果が少なかったことや、土地所有者が複雑で史跡指定を果たせなかったという。一方で91年、後背地に県の工業団地計画が浮上。市は稲村城跡を通る進入路を計画した。愛沢さんらは96年に保存会を結成し、保護を訴えて最終的に1万超の署名を集め、市議会で請願が採択。市道路計画は変更となり、市も史跡保護にかじを切った。

国指定となったが、土地買収の同意はまだ65%。年に数回下草が刈られるだけで本格整備は当分先の話だが、愛沢さんは「長い取り組みを続けたい。市も文化遺産を生かすまちづくりをしてほしい」と単体でなく、安房・上総地域に20ヵ所以上点在する“里見城址群”の史跡化を目指す。

岡本城跡は富浦湾に面し、里見水軍の拠点だった。戦国末期、8代義頼が、上総を基盤とした弟の梅王丸の内乱を治めるなど、ここでも里見の歴史で重要局面を迎えた。

里見の城跡と知られ、74年に富浦町指定(現南房総市指定)となり、頂上部に碑が建つ「里見公園」として親しまれる。国指定に石井裕市長は「地域の重要な文化財として保存管理し、観光資源として地域振興を図りながら、後世に継承したい」と歓迎した。山のほとんどがビワ園。今後整備計画を立てていく。

(毎日新聞2011.11.19付)

文化審答申:里見氏の稲村城跡と岡本城跡

保護運動実り国史跡に

.

15世紀中ごろから約170年にわたり安房地方を支配した里見氏の居城だった稲村城跡(館山市稲)と岡本城跡(南房総市富浦町)について18日開かれた文化審議会が国の「史跡」への指定を求める答申を出した。県内にある中世の城跡では本佐倉城跡(酒々井町、佐倉市)に次ぐもの。特に稲村城跡は館山市が道路建設に利用する計画を立てた90年代、保護運動が起こり、ルートが変更されたいきさつがある。県や市の史跡に指定されておらず、いきなりの「飛び級」指定で、運動にかかわった関係者の喜びもひとしおだ。【中島章隆】

.

◇県未指定「飛び級」で

稲村城跡は里見氏の16世紀前半の居城と見られ、JR内房線九重駅の西方、標高64メートルの小高い丘に本丸にあたる主郭(しゅかく)跡がある。内房と外房、さらに南の白浜方面を結ぶほぼ中間点の交通の要衝。最初に築城した白浜から内陸に向け、次々と居城を移している里見氏のうち第三代義通の居城とされている。丘陵の北と西の斜面を削り落として障壁にするなど、敵から城を守るさまざまな工夫が見つかっている。

一方、岡本城跡は16世紀後半の本拠とされ、JR富浦駅の北、眼下に豊岡海岸を見下ろす標高約60メートルの高台にあり、現在は「里見公園」として親しまれている。里見義頼、義康親子の居城とされ、水軍を操った里見氏らしく海を見渡す城郭に特徴がある。74年に市(当時は富浦町)の史跡に指定された。

里見氏ゆかりの人たちで組織する房総里見会の里見香華会長の話 闇のトンネルから抜け出たようで、こんなうれしいことはない。房総の里見氏の歴史にはまだ多くの不明な点が残されている。国指定を機に、多くのことが明らかになるのを期待します。

.

◇道路計画に一石投じた高校教諭、署名集め地道に整備

始まりは高校教諭がローカル紙に寄せた投書だった。「郷土に誇れる文化財の保護を」(96年3月29日付「房日新聞」)。投稿したのは県立安房南高で世界史を教えていた愛沢伸雄さん(60)だ。

稲村城跡の一部が大規模工業団地の造成に伴う市道建設予定地に組み込まれることを知ったのがきっかけ。投書は「道路建設が、里見氏の歴史を観光の主眼にしている館山市当局の手でおこなわれるとしたら、残念なこと」とし、計画の見直しを「切に希望しております」と結ぶ。

その後、愛沢さんは同僚の教諭らと「稲村城跡を保存する会」を設立し、署名活動を始めた。市議会に史跡化を求める請願書を提出し、最終的に1万人近くから署名を集めた。

城跡にも何度も足を運んだ。共有地となっている遺跡周辺の丘に分け入り、草刈りや案内板の設置、周辺地域のガイドマップ作りなどを実行し、遺跡一帯が「ただの丘」ではないことを市民に訴えた。小田原城など県外の史跡を訪ね、意見交換なども精力的に行った。

.

7年前、高校を辞め文化・遺産保護のNPO法人を設立し、代表を務める愛沢さんは「地域の歴史と文化に誇りを持とうと地道に始めた運動だったが、最近では高名な歴史学の先生も稲村城跡まで足を運んでくれるようになり、多くの人が運動を支えてくれた。今後は他の里見の居城も含めた広域的な史跡の指定を目指したい」と話している。

(読売新聞2011.11.19付)

稲村・岡本城跡、国史跡に

文化審答申「八犬伝」の舞台

.

国の文化審が18日に議決・答申した国史跡に、戦国大名・里見氏ゆかりの稲村城跡(館山市稲)と岡村城跡(南房総市富浦町豊岡)が選ばれた。指定されれば、県内の国史跡は27、28件目となる。

稲村城は、滝沢馬琴の「南総里見八犬伝」の舞台のひとつ。16世紀前半、里見氏3代義通が居城とし、4代目義豊が5代義堯(よしたか)に攻め滅ぼされた「天文の内訌」(稲村の変)の舞台となった。

城跡がある丘陵先端の主郭は、東と南の二辺に高さ約3メートルの土塁を持ち、北と西の斜面は、丘陵の障壁とした。主郭は東西2キロ、南北1.5キロに及ぶ。

一方、岡本城は、義堯の孫義頼が16世紀後半に本拠地とした。東京湾を望む丘陵上に造られ、城跡の規模は、東西約600メートル、南北約300メートル。主郭北東に広がる曲輪は、港として機能していたと推定されている。

稲村城跡は、1990年代に、市道建設計画により遺構や防御施設が一部取り壊されることになり、「里見氏稲村城跡を保存する会」(愛沢伸雄・世話人代表)が保存運動を展開した。

現在、NPO安房文化遺産フォーラム理事長を務める愛沢さんは、「遺跡を守ろうという運動が盛り上がらなければ、城跡は壊されていた。多くの市民、地権者、研究者の支援があってようやくここまできたか、という思いです」と話している。