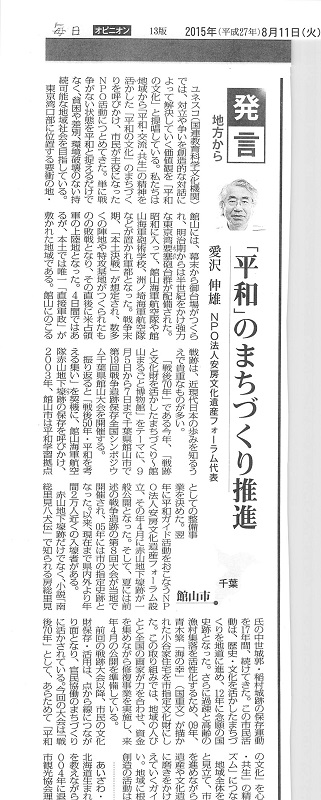

地方から発言

「平和」のまちづくり推進

愛沢伸雄(NPO法人安房文化遺産フォーラム)

(毎日新聞2015年8月11日付)

ユネスコでは、対立や争いを創造的な対話によって解決していく価値観を「平和の文化」と提唱している。私たちは地域から「平和・交流・共生」の精神を活かした「平和の文化」のまちづくりを呼びかけ、市民が主役になったNPO活動につとめてきた。単に戦争がない状態を平和と捉えるだけでなく、貧困や差別、環境破壊のない持続可能な地域社会を目指している。

東京湾口部に位置する要衝の地・館山には、幕末から御台場がつくられ、明治期からは半世紀をかけ強力な東京湾要塞砲台群が配備された。昭和に入って、館山海軍航空隊や館山海軍砲術学校、洲ノ埼海軍航空隊などが置かれ軍都となった。戦争末期、「本土決戦」が想定され、数多くの陣地や特攻基地がつくられたものの敗戦となり、その直後に米占領軍の上陸地となった。4日間ではあるが、本土では唯一「直接軍政」が敷かれた地域である。館山にのこる戦跡は、近現代日本の歩みを知るうえで貴重なものが多い。

「戦後70年」である今年、「戦跡や文化遺産を活かしたまちづくり〜館山まるごと博物館」をテーマに、9月5日から7日まで千葉県館山市で第19回戦争遺跡保存全国シンポジウム千葉県館山大会を開催する。

振り返ると「戦後50年」平和を考える市民の集いを契機に、館山海軍航空隊赤山地下壕跡の保存を呼びかけ、2003年、館山市は平和学習拠点としての整備事業を決めた。翌年に平和ガイド活動をおこなうNPO法人安房文化遺産フォーラム設立、その年4月に赤山地下壕跡が一般公開となった。そして、夏には前述の戦争遺跡の第8回大会が当地で開催され、2005年には市の指定史跡となった。以来、現在まで県内外より年間二万人近くの入壕者がある。

これまで赤山地下壕跡だけでなく、小説『南総里見八犬伝』で知られる房総里見氏の中世城郭・稲村城跡の保存運動を17年間、続けてきた。この市民活動は、歴史・文化を活かしたまちづくりを地道にすすめ、2012年に念願の国史跡となった。さらに過疎と高齢の漁村集落を活性化するため、2009年、青木繁『海の幸』(国重文)が描かれた小谷家住宅を市指定文化財にしてきた。この取り組みでは、地域の人びとと全国の画家が力を合わせ、資金を集めながら修復事業を実施し、来年4月の公開を準備している。

前回の戦跡大会以降、市民の文化財保存・活用は、点から線につながり面となり、官民協働のまちづくりに活かされている。今回の大会は「戦後七〇年」として、あらためて「平和の文化」を心に刻み、「平和・交流・共生」の精神を「ピース・ツーリズム」につなげたいと思っている。

そこで地域全体を「館山まるごと博物館」と見立て、市民が主役になった活動を進めながら、戦跡など多様な自然遺産や文化遺産に磨きをかけていくとともに、「平和の文化」を伝えていくガイド活動を深めていきたい。地域に根ざした平和教育や平和創造の活動は今、正念場といえる。

あいざわ・のぶお 1951年、北海道下川町生まれ。千葉県高校社会科(世界史)教員。館山市観光協会理事。千葉大学教育学部非常勤講師。

終戦直前館山湾に墜落、乗員埋葬米軍が感謝

日米史料裏付け占領政策に影響か

(読売新聞2015.7.30)

⇒印刷用PDF

終戦直前の1945年8月に館山湾で墜落した米機2機をめぐり、米軍側が乗員の遺体を埋葬するなどした館山市の医師や市民に感謝の意を伝えていたことがわかった。同市の戦跡研究者、愛沢伸雄さん(63)が米政府史料から裏付けた。敵国に示す姿勢としては異例で、館山での占領政策に影響を与えた可能性があるという。

(笹川実)

.

米政府の「戦争末期の米軍機墜落記録」を愛沢さんが分析した結果によると、①45年8月13日午後4時頃、館山桟橋(現・夕日桟橋)沖で館山航空隊攻撃中の艦載機F6Fが対空砲火で墜落した②同5時40分頃、館山市坂田沖で墜落搭乗員の救助活動中の飛行艇PBYが厚木航空隊の零戦に撃墜された—とされる。

2基の関連は明確でないが、他の米政府史料には、乗員の遺体に関し、館山署が直後に作った調書や墜落現場地図が収められている。米軍が墜落の原因などを丹念に調べ、日本側の責任を追及したことを示す史料だ。米軍と関わりを持ちたくない住民は多くを語らなかったため、2機の墜落に関する史料は少ない。

館山病院元副院長の川名正義医師(故人)の手記「終戦前後の館山」(安房医師会誌)には、「米軍法務少佐が病院に来て『米軍機の戦闘員死体を見たか』と聞く。無言でありたい時だったが(中略)ありのままを話した。『米機墜落を2回見た。1人を検視した。妙台寺に埋葬してある』」とある。

愛沢さんはこの記述が何を指すのか、ずっと気になっていた。米政府史料の分析の結果、妙台寺の埋葬者が2機のうちF6Fの乗員と判明。さらにPBYを撃墜した零戦パイロットが書いた空中戦手記が「最後の零戦」(秋本実編)に収められていることもわかった。

これで米軍記録とつながり、日本側史料の事実が初めて裏付けられ、2機の墜落の概要も初めてわかった。妙台寺は同市上真倉の館山病院近くの寺とみられるが、現在、米機乗員の墓などは残っていない。

川名医師の手記には「翌日少佐が再び来て『ドクターは正直に答え、米軍人を埋葬してくれた。感謝する。最高の紳士だ』とほめられた」とも記されていることは以前から知られていた。川名医師はその後、市民代表として要望などを米軍代表の准将に直接伝えられる立場になった。

愛沢さんは「館山では本土で唯一行われた米軍の直接軍政が4日間で終わるが、米軍が館山市民に友好的であったことは有名で、川名医師に示された謝意も背景にあるのでは」と語る。

墜落したPBYには7人が搭乗しており、1人だけ脱出して日本側に救助され、米国に生還した。この乗員の名前を「Roger E・RAGAIN軍曹」と突き止めた愛沢さんは、「本人か家族が存命なら当時の経緯を聞きたい」と切望している。9月5日から3日間館山市で開かれる第19回戦争遺跡保存全国シンポジウムでも発言する予定だ。

戦後の地層 第3部

続きを読む »»

大人の遠足〜千葉・館山海軍航空隊赤山地下壕跡

本土決戦に備えた「地下要塞」

(産経新聞2015.7.17付)

⇒印刷用PDF

房総半島の先端部に位置する千葉県館山市。県内外から多くの海水浴客が訪れる夏の人気スポットだが、先の大戦では本土決戦に備えた最重要拠点の一つとされ、現在も多くの戦争遺跡が残る。その中でもっとも有名な戦争遺跡が、館山海軍航空隊赤山地下壕(ごう)跡(同市宮城)だ。7月上旬、同地下壕跡で、戦争遺跡の保存や若い世代への継承などに取り組んでいるNPO法人安房文化遺産フォーラム」(愛沢伸雄代表)のガイドツアーがお紺われると聞き、参加させてもらった。

.

■広々とした空間

全長1.6キロの壕への入り口は、公民館の裏にある。受付を済ませヘルメットを装着して中に入ると、ひんやりと冷たい空気が頬に触れた。ツアー当日は大雨だったが、壕内の気温は外と比べ5度ほど低いだろうか。壕内に入ってすぐの場所は、天井の高さ3、4メートルほどの広々とした空間だった。

「ここはディーゼル発電機が置かれ、発電所として活用されていた場所です。中には病院や売店がありました」。ガイド役を務めた同団体副代表の鈴木政和さん(69)はこう説明してくれた。同団体が集めた元兵士らの証言によると、壕内には他に格納庫や奉安殿、戦闘指揮所、兵舎などがあったとされる。

終戦時には壕内で保管されていた多数の無線機が米軍に接収されたという記録もあるといい、海軍の防空壕としてだけでなく要塞としての機能を備えていたことが推測できる。大戦末期には多くの兵士が駐屯していたとみられるが、鈴木さんは「当時の資料が残っていないため、何人いたかは分からない」と話した。

通路をさらに奥に進む。先ほどの発電所と同様、部屋として使われていたとみられる空間はどこも広々としていた。こうした部屋の壁には木枠が打ち込まれていた跡があり、扉が設置されていたという。

.

■素掘りのまま使用

壕内の暗さに目が徐々に慣れてくると、壁面に広がる鮮やかな地層に気付いた。さらによく見ると、無数のツルハシの跡が残されている。壕の建設時期は諸説あり、昭和10年代の初めとも19年以降とも言われているが、海軍の工作部隊が本土決戦に備えて急ごしらえで掘削し、素掘りのまま使用していた様子がうかがえる。

鈴木さんは「地下壕は平和を考える上でたいへん貴重な戦争遺跡。これからの若い世代にしっかりと伝えていきたい」と話した。

約1時間にわたる地下壕内の見学の後、地域の歴史学習会も開かれた。同団体の池田恵美子さん(54)が市内の戦争遺跡のほか、江戸時代の安永9(1780)年に清国貿易船が座礁して漁民が救助にあたった郷土の歴史などを紹介。池田さんはこうした南房総地域に残る戦争遺跡や史跡、記念碑などを生かし、「戦争遺跡や他文化との交流・共生の歴史を学ぶピースツーリズムを育てたい」と語った。

今年は戦後70年。赤山地下壕跡のような施設が必要とされる時代が二度と来ないことを願いながら、かつての軍都を後にした。

(大島悠亮)

.

■赤山地下壕跡

千葉県館山市宮城。入壕受付は近接する施設「豊津ホール」(同市宮城192の2、TEL0470・24・1991)で行う。JR内房線館山駅からバスで約10分。開壕時間は午前9時半〜午後4時で、休壕日は毎月第3火曜日と年末年始。入壕料は一般200円、小中高生は100円。安房文化遺産フォーラムは個人や小グループ対象に毎月第1日曜日の午前に無料ガイドを実施。10人以上の団体は有料。詳細は同フォーラムTEL0470・22・8271。

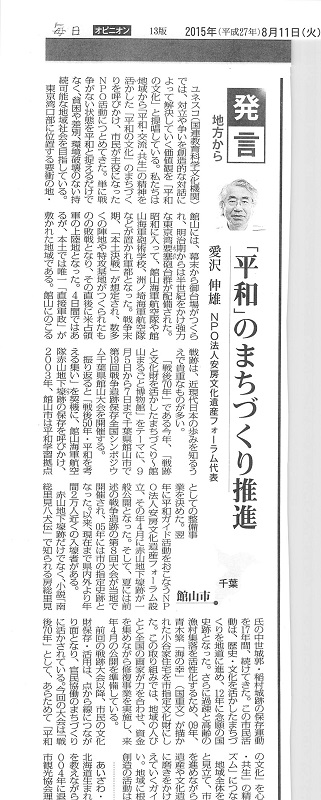

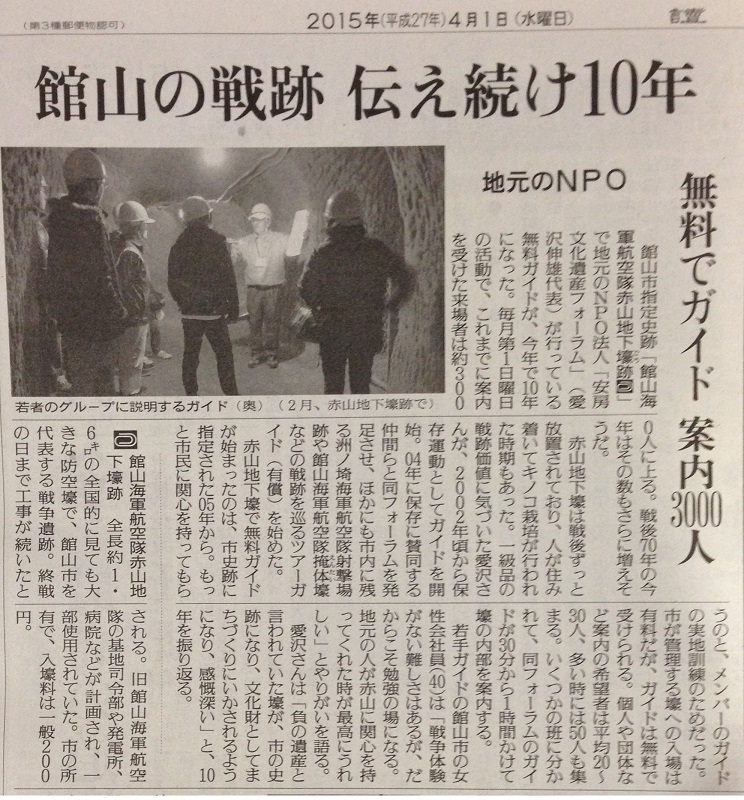

館山の戦跡伝え続け10年、地元のNPO

無料でガイド案内3000人

(読売新聞2015.4.1付)

館山市指定史跡「館山海軍航空隊赤山地下壕(ごう)跡※」で地元のNPO法人「安房文化遺産フォーラム」(愛沢伸雄代表)が行っている無料ガイドが、今年で10年になった。毎月第1日曜日の活動で、これまでに案内を受けた来場者は約3000人に上る。戦後70年の今年はその数もさらに増えそうだ。

赤山地下壕は戦後ずっと放置されており、人が住み着いてキノコ栽培は行われた時期もあった。一級品の戦跡価値に気づいた愛沢さんが、2002年頃から保存運動としてガイドを開始。04年に保存に賛同する仲間らと同フォーラムを発足させ、ほかにも市内に残る洲ノ埼海軍航空隊射撃場跡や館山海軍航空隊掩体(えんたい)壕などの戦跡をめぐるツアーガイド(有償)を始めた。

赤山地下壕で無料ガイドが始まったのは、市史跡に指定された05年から。もっと市民に関心を持ってもらうのと、メンバーのガイドの実地訓練のためだった。市が管理する壕への入場は有料だが、ガイド料は無料で受けられる。個人や団体などの希望者は平均20〜30人、多いときには50人もあつまる。いくつかの班に分かれて、同フォーラムのガイドが30分から1時間かけて壕の内部を案内する。

若手ガイドの館山市の女性会社員(40)は「戦争体験がない難しさはあるが、だからこそ勉強の場になる。地元の人が赤山に関心をもってくれた時が最高にうれしい」とやりがいを語る。

愛沢さんは「負の遺産と言われていた壕が、市の史跡になり、文化財としてまちづくりにいかされるようになり、感慨深い」と、10年を振り返る。

※館山海軍航空隊 赤山地下壕跡‥‥

全長1・6キロの全国的に見ても大きな防空壕で、館山市を代表する戦争遺跡。終戦の日まで工事が続いたとされる。旧館山海軍航空隊の基地司令部や発電所、病院などが計画され、一部使用されていた。市の所有で、入壕料は一般200円。

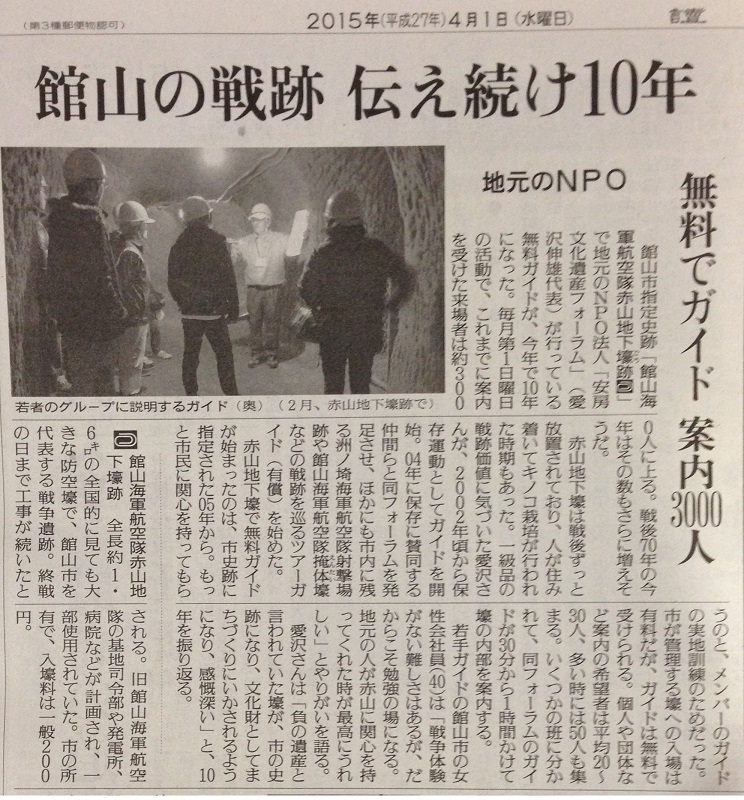

韓国からまちづくり視察団

文化遺産活かす活動見学

(房日新聞2014.8.31付)‥⇒印刷用PDF

韓国・水原(スウォン)市のまちづくり視察団が28日から2日間、館山市内を訪れ、地域の文化遺産を活用したまちづくりの取り組みを視察した。

視察団は、同市のまちづくりに取り組む団体と官民共同の支援組織「ルネサンスセンター」の12人。

視察団と館山を結んだのは、神奈川大学助手のチョン・イルジさん。戦跡などの文化遺産を保存し、まちづくりにつなげている館山市のNPO法人安房文化遺産フォーラム(愛沢伸雄代表)の活動に着目し、東大大学院時代に論文に取り上げ、韓国で研究発表したことが、今回の視察につながった。

一行は、愛沢代表らの案内で、韓国ともつながりのあるハングル文字が刻まれた大巌院の四面石塔、「海の幸」を描いた青木繁が滞在し保存活動が進む布良の小谷家、布良崎神社、赤山地下壕などを視察。

地域で保存・活用に取り組む人の話にも耳を傾け、同フォーラムを中心とした館山のまちづくりの事例を学んだ。

ルネサンスセンター事務局長のパク・サンチョさんは「館山の活動はうらやましい限り。専門的に活動する人がいて、市民一人一人と一緒になってまちづくりに取り組んでいる。布良崎神社を思う地域の人の熱意には感激した。韓国に戻って館山の手法を伝えたい」。

韓国でまちづくり活動をするキム・ジョンジンさんは「韓国で同じような活動をする都市と館山でネットワークをつくり、交流して互いのまちづくりにつなげることができれば」と語っていた。

戦火逃れた友好の証

青い目の人形「メリー」展示 19日から 館山市立博物館

(房日新聞2014年4月17日付)

昭和初期に日米関係の悪化を懸念し、友好の証しとして米国から贈られた「青い目の人形」のうちの一体「メリー」が、館山市立博物館本館で19日から6月8日まで公開されることになった。関連行事で、メリーにちなんだ語り部なども予定されている。

「こうした資料は戦争に関する展示会で公開されることが多いが、普段から平和について考えるきっかけになれば」(同館)と、収蔵資料展に合わせて展示することにしたという。

青い目の人形は、京都帝国大学などで英語を教えた米国人宣教師、シドニー・ルイス・ギューリックが、日米間の緊張を文化交流で和らげようと、帰国後の昭和2年、全米に呼び掛け日本に贈った1万2739体の親善人形。日本からは答礼に日本人形58体を贈った。

大戦中に大半が処分され、現存が確認されているのは全国で324体。県内には11体あり、安房地域では館山小、富浦小、東条小分の3体が残っている。

メリーは、当時の館山小校長から富田文枝教諭に託された人形で、押入れの奥で憲兵の目を逃れ、現在は富田教諭の親族が保管している。過去には旧県立安房博物館で展示、紹介されたことがあるという。

関連行事は5月6日と31日のそれぞれ午前11時からと、午後2時から。6日は語り部「さくら貝」の松苗禮子さんによる語りで「富田先生の青い目の人形」、子供の文化研究所の宮崎二美枝さんによる紙芝居で「原爆の子・さだ子の願い」。31日は松苗さんによる語り「富田先生の青い目の人形」と、紙芝居「小沼の花咲和尚さん」となっている。

観覧料は一般300円、小中高生150円。

【写真説明】公開される青い目の人形「メリー」

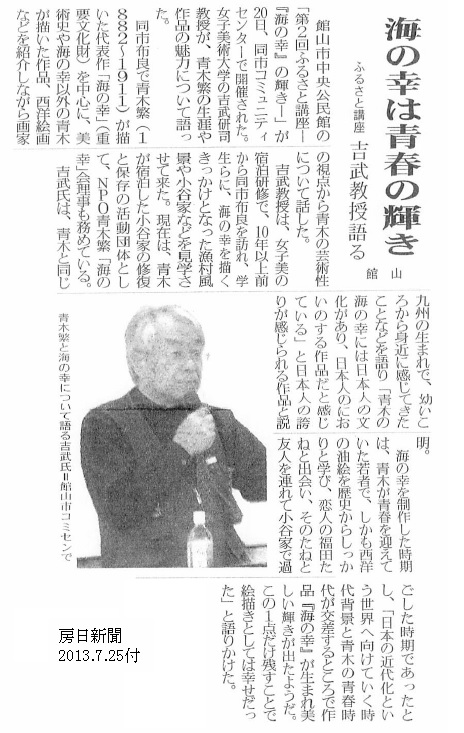

海の幸は青春の輝き

ふるさと講座 吉武教授語る 館山

(房日新聞2013年7月25日付)

館山市中央公民館の「第2回ふるさと講座-『海の幸』の輝き」が20日、同市コミュニティセンターで開催された。女子美術大学の吉武研司教授が、青木繁の生涯や作品の魅力について語った。

同市布良で青木繁(1882〜1911)が描いた代表作「海の幸」(重要文化財)を中心に、美術史や海の幸以外の青木繁が描いた作品、西洋絵画などを紹介しながら画家の視点から青木の芸術性について話した。

吉武教授は、女子美の宿泊研修で、10年以上前から同市布良を訪れ、学生らに、海の幸を描くきっかけとなった漁村風景や小谷家などを見学させて来た。現在は、青木が宿泊した小谷家の修復と保存の活動団体として、NPO青木繁「海の幸」会理事も務めている。

吉武氏は、青木と同じ九州の生まれで、幼いころから身近に感じてきたことなどを語り、「青木の海の幸には日本人の文化があり、日本人のにおいのする作品だと感じている」と日本人の誇りが感じられる作品と説明。

海の幸を制作した時期は、青木が青春を迎えていた若者で、しかも西洋の油絵を歴史からしっかりと学び、恋人の福田たねと出会い、そのたねと友人を連れて小谷家で過ごした時期であっあとし、「日本の近代化という世界へ向けていく時代背景と青木の青春時代が交差するところで作品『海の幸』が生まれ美しい輝きが出たようだ。この1点だけ残すことで絵描きとしては幸せだった」と語りかけた。

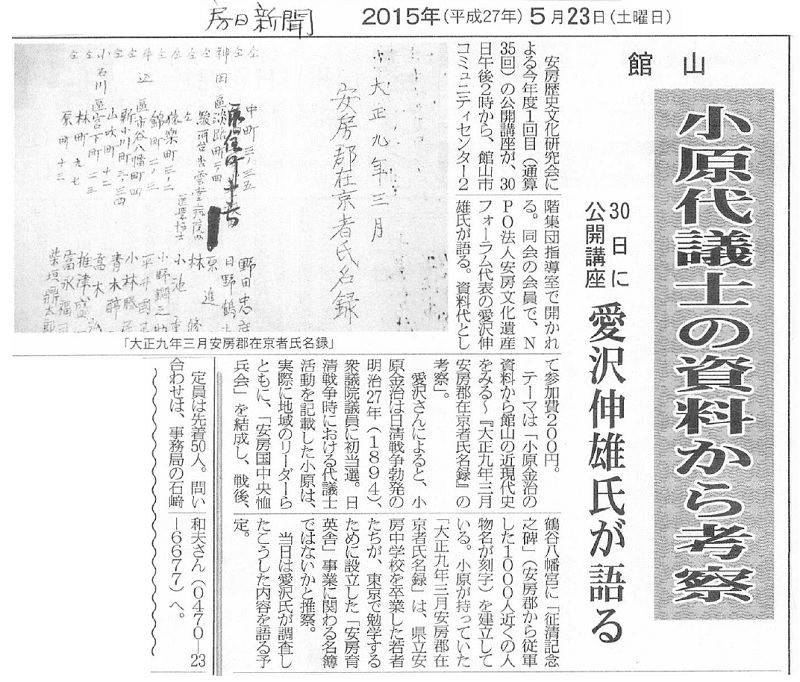

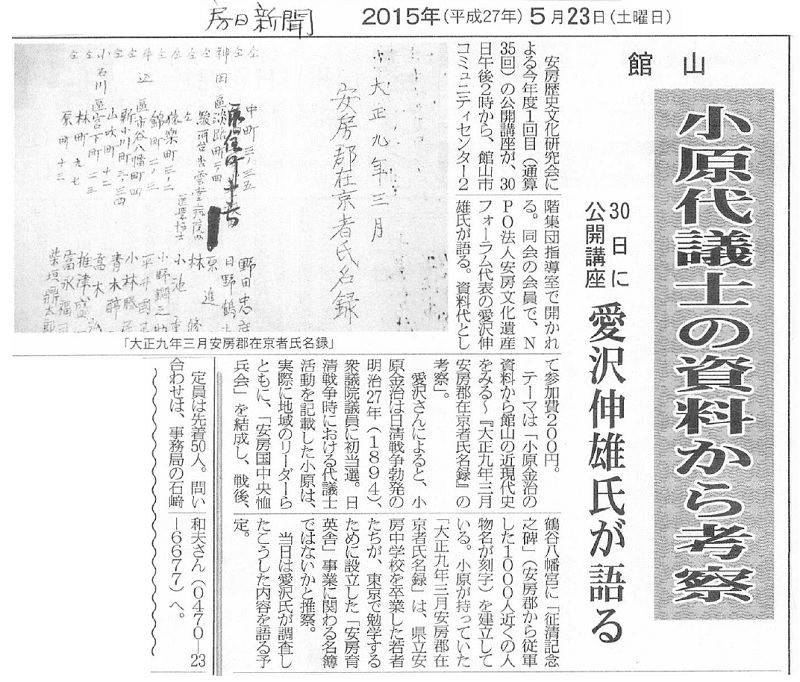

小原代議士の資料から考察

館山公開講座、愛沢伸雄氏が語る

(房日2015.5.23付)

安房歴史文化研究会による今年度1回目(通算35回)の公開講座が、30日午後2時から、館山市コミュニティセンター2階集団指導室で開かれる。同会の会員で、NPO法人安房文化遺産フォーラム代表の愛沢伸雄氏が語る。資料代として参加費200円。

テーマは「小原金治の資料から館山の近現代史をみる〜『大正九年三月安房郡在京者氏名録』の考察。

愛沢さんによると、小原金治は日清戦争勃発の明治27年(1894)、衆議院議員に初当選。日清戦争時における代議士活動を記載した小原は、実際に地域のリーダーらとともに、「安房国中央恤兵会」を結成し、戦後、鶴谷八幡宮に「征清記念之碑」(安房郡から従軍した1000人近くの人物名が刻字)を建立している。小原が持っていた「大正九年三月安房郡在京者氏名録」は、県立安房中学校を卒業した若者たちが、東京で勉学するために設立した「安房育英舎」事業に関わる名簿ではないかと推察。

当日は愛沢氏が調査したこうした内容を語る予定。

定員は先着50人。問い合わせは事務局の石崎和夫さん(0470-23-6677)へ。

布良で誕生した名画を考える

青木繁《海の幸》フォーラム

⇒印刷用PDF

(房日2014.7.16)