ウガンダの人びとと暮らしの写真展

(CLIP:№449〜2018.9.22付)

日時=開催中〜10月7日(日)9日時〜19時

※土曜日は17時まで、日曜祝日は13〜17時

会場=館山病院内ギャラリー

問合せ=NPO法人安房文化遺産フォーラム

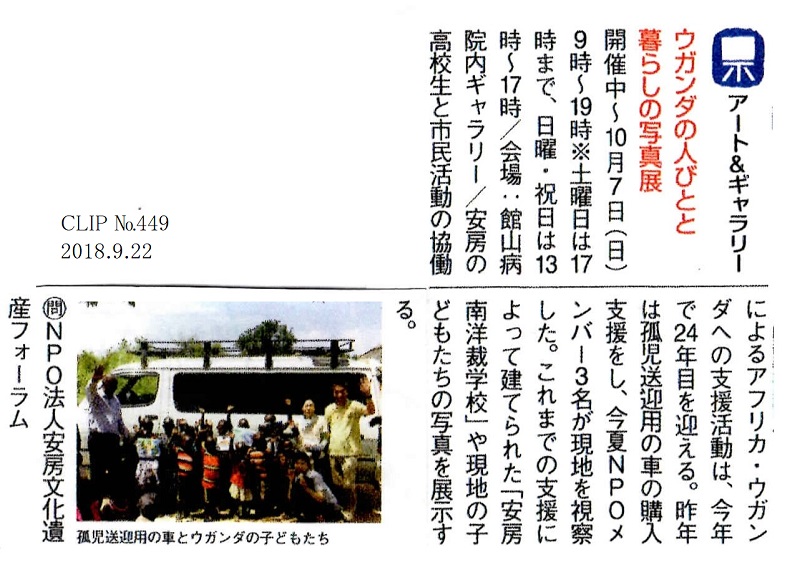

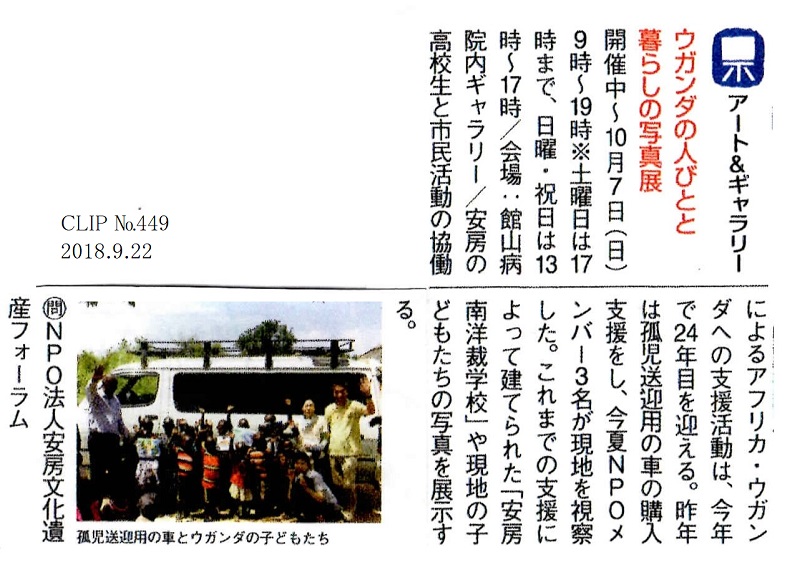

安房の高校生と市民活動の協働によるアフリカ・ウガンダへの支援活動は、今年で24年目を迎える。昨年は孤児送迎用の車の購入支援をし、今夏NPOメンバー3名が現地を視察した。これまでの支援によって建てられた「安房南洋裁学校」や現地の子どもたちの写真を展示する。

「宇梶剛士のあっちこっち散歩」館山

…⇒公式サイト

BSフジ 10月14日(日)17:00〜17:55

宇梶剛士がさまざまな街を歩き、街の魅力を再発見。

インスピレーションをもとに街のあっちこっちへと自由に足を運ぶ。

今回訪れたのは館山。

フェアトレードとウガンダ珈琲月間キャンペーンについて、館山焙煎工房カフェポラリスのオーナー鈴木正博さんと、協賛店舗の田中惣一商店の田中明美さんが語ります。

‥⇒印刷用PDF

(房日新聞寄稿2018.9.14-15付)

ウガンダ訪問記(上)

NPO法人安房文化遺産フォーラム理事 河辺智美

ウガンダは、「アフリカの真珠」といわれるほど美しく自然豊かな国ですが、今なお多くの子どもたちが貧しい状況にあります。旧安房南高校から始まったウガンダ支援活動は、安房高校JRC部を経て、現在は安房西高校JRC部に引き継がれ、24年目を迎えました。

NPO法人安房文化遺産フォーラムとNGOウガンダ意識向上協会(CUFI)が交流の窓口となり、かにた婦人の村や安房・平和の美術展、館山病院健康友の会など多様な市民ネットワークの応援を得ながら、信頼と友情を育んできました。

昨年は、活動の足となる車両が故障したため、クラウドファンディングや新聞などを通じて募金を呼びかけ、約130万円の緊急支援を贈ることができました。多くの方たちの温かい励ましに後押しされ、私たちNPOの3名(鈴木正博・愛沢香苗・河辺智美)は、8月10日から20日までウガンダを訪問してきました。昨年多くの皆さんの支援金により購入したトヨタハイエースの中古車で、ウガンダ国内を約1500キロ走行し、CUFIの活動状況などを視察しました。

*CUFIの組織と活動

「遠い日本からウガンダの子どもたちのことを思い続け、私たちの活動に理解と協力を示してくださり、ありがとうございます。各プロジェクトがうまく進展するよう、メンバーとともにベストを尽くしています」

CUFI代表のスチュアート・センパラさんは、そう述べて、私たちを歓迎してくださいました。

CUFIでは、人びとが希望をもって心豊かに生きられるように、子供たちに教育を与え、コミュニティをサポートしています。センパラさんの息子ソロモンさんを含むスタッフ7人が、生計を立てる仕事に従事しながら、ボランティア活動に力を注いでいます。

その活動分野は、大きく分けて4つあります。「安房南洋裁学校」での裁縫指導、「キタリア小学校」での教育・給食支援、「カウム・トレーニングセンター」での農業指導、「メデ村」での教育・コミュニティ自立支援などに取り組んでいます。安房から送る支援金は、年度ごとに優先順位を決め活動に有効活用されています。

*安房南洋裁学校の職業訓練

安房からの継続的な支援により、若者の自立を目ざして、安房南と命名された洋裁学校が2001年に設立されています。旧安房南高校で使用されていたミシンをはじめ、教室には机や椅子、トイレなどの環境は整っていますが、現在の生徒数は6名で、電力の不安定など課題が多く、十分に機能しているとは言い難い状況です。

今後は、ビーズを使ったアクセサリーやポシェット、麻袋を利用したカバンなどを作り、日本の安房の皆さんにも喜んでもらえるように、完成度を高めていきたいとのことです。

*キタリア小学校は歓迎の歌とダンス

首都カンパラの近郊にあるキタリア小学校では、ヤギや鶏の飼育、野菜の栽培などをCUFIが指導しています。自給自足で給食が毎日提供されるようになり、子どもたちは調理に必要な薪をもって毎朝登校しています。こうした取り組みは、学校に通う動機づけにもなり、集中力や学力向上につながっているといいます。

ここでは、子どもたちが歌とダンスで大歓迎してくれました。6年生は、「私たちはあなたたちのことを忘れない」というテーマの歌で、とても感動しました。

*メデ村のコミュニティづくり

北部のグル県は、約10年前まで武力紛争により大きな被害を受けていました。なかでもメデ村は、舗装されていない赤土のデコボコ道をひたすら北上したところにあり、茅葺屋根で赤い土壁の丸い家が点在しています。

今でも孤児や出稼ぎで親が不在の家庭が多く、村びとたちがみんなで子どもたちの世話をしています。CUFIでは、定期的に必要な生活物資を届けるとともに、村と学校間の送迎や授業料の支援を続けています。

将来に向け、自生するシアの樹から採取するシアバターの製品化や、色合い豊かな手作りバスケットのクラフト製品などで、経済的な自立を目ざしているとのことです。コミュニティづくりの原点を学ばせていただきました。

ウガンダ訪問記(下)

コーヒーベルトと呼ばれる赤道直下に位置し、標高が高く昼夜の温度差が大きいウガンダでは、良質なコーヒー豆を栽培することができ、アフリカ第二位の生産量を誇っています。

館山で珈琲焙煎工房カフェポラリスを営なむ鈴木正博さんから、ウガンダ産コーヒー豆をフェアトレードで取り扱い、継続的な支援につなげられないだろうかと提案があり、今回のウガンダ訪問が実現しました。

フェアトレードとは、中間搾取をなくし、開発途上国の生産者から公平な価格で商品を購買し、経済的自立を支援する国際協力の方法です。新しい支援のかたちとして広がる可能性が期待できます。そこで私たちは、CUFIの活動とともにコーヒー農園を視察してきました。

*持続可能な農業実践

スチュアート・センパラさんは、1994年に日本の栃木県にあるアジア学院に留学し、有機農業の技術を学びました。カウム・トレーニングセンターでは、日本の学びを活かして、環境に負荷をかけない農業を周辺地域の人びとにも指導しています。それは次々世代までも農地を残していくことにもつながります。 ここではマトケやパパイヤ、キャッサバなど様々な農産物が混在して生産されていました。

畑の一部では、ロブスタ種のコーヒーを栽培していました。ウガンダ産コーヒーは、アラビカ種とロブスタ種の2種類があります。ロブスタ種は成長も早く病害に強いのですが、安価でインスタントコーヒーなどに用いられています。一方、アラビカ種は病害に弱く栽培が難しいけれど、風味豊かな高品質なレギュラーコーヒーの原料として人気があります。CUFIでも将来は、アラビカ種の栽培を試みたいと考えています。

*コーヒー農園の視察

今回、ウガンダ産コーヒーのフェアトレードを先行している日本企業の紹介で、東部ムバレ県の農園を視察しました。ここでは希少なアラビカ種を扱い、農薬に頼らない自然栽培にこだわり、有機栽培やフェアトレードの国際認証を受けていました。

小規模農家が集まって1つのグループを作り、生産された豆を集めて、海外に輸出しています。自分たちの生活を豊かにしていこうというビジョンを持ち、常にコーヒーの品質維持に努めています。

*ウガンダコーヒー月間キャンペーン

ウガンダコーヒーは風味豊かで、自然にも体にもやさしいといわれています。その魅力を広く知っていただきたいと思い、10月を「ウガンダコーヒー月間」と位置づけて、各店舗でウガンダコーヒーの提供やコーヒー豆の販売をおこなうキャンペーンを展開することとしました。10月1日は「国際コーヒーの日」であり、9日は「ウガンダ独立記念日」にあたります。これを記念し、視察した農園のアラビカ種を仕入れて、美味しいウガンダコーヒーを味わっていただきます。

安房地域内の喫茶店などに協力を呼びかけたところ、約20店舗の皆さんが快く賛同してくださいました。地球の裏側の生産者と私たち愛飲者がつながることを通じて、市民交流が深まり、貧しい子どもたちが笑顔で学校に通い続けられるよう、ささやかな力添えになれば幸いです。

これに先立ち、館山病院ギャラリーでは、9月16日から10月7日まで、ウガンダの美しい大自然と活動成果を紹介した写真展を開催します。最終日は、館山病院感謝祭でウガンダ支援バザーをおこない、コーヒーも販売します。ぜひご来場ください。

*コミュニティトレードを目ざして

約10日間の視察では、まだ眠っている資源、これからもっと伸びようとしている芽があちこちで見られました。支援活動とは、裕福な側から貧困な側へ一方的に手を差し伸べるものではありません。むしろ、心豊かに暮らす彼らから学び得るものがたくさんあります。それは、地域に根ざした活動であり、家族のように支えあうコミュニティの姿でした。

近年では、フェアトレードからさらに幅広い「コミュニティトレード」が注目されています。コミュニティトレードとは、環境破壊、地域の過疎化・高齢化、後継者難、伝統的な文化や技術喪失といった多様な地域課題を解決するために、地域の人たちと一緒に事業化していく経済活動のことです。

今後、安房地域とウガンダの両地域の活性化に役立つ商品とその流通、知恵や意見の交流・交換を通じて、コミュニティづくりにつながる国際交流を展開していきたいと願っています。

ウガンダのコーヒーを安房で飲みましょう

NPO法人安房文化遺産フォーラム理事:河辺智美

‥⇒印刷用PDF

安房の高校生がウガンダ共和国の子どもたちを支援する交流活動は、今年で24年目を迎えました。安房南高校の生徒会活動から始まり、統廃合を経て安房高校JRC部が継承し、さらに安房西高校JRC部にバトンが手渡されています。

この間、活動に関わった高校生は延べ400人を超え、中には母子2代にわたって参加している方もいます。NPO法人安房文化遺産フォーラムとNGOウガンダ意識向上協会(CUFI)が窓口となり、かにた婦人の村や安房・平和の美術展、館山病院健康友の会など多様な市民ネットワークの応援を得ながら、信頼と友情を育んできました。

ウガンダは、「アフリカの真珠」といわれるほど美しく、自然豊かな国ですが、今なお多くの子どもたちが貧しい状況にあります。CUFIでは、子どもたちが希望をもって心豊かに生きられるよう教育を与え、コミュニティの生活を支援しています。安房からの継続的な支援により、2000年には安房南と命名された洋裁学校も設立され、職業自立訓練も行われています。

昨年は、孤児の送迎や生活物資の運搬用車両が野生の水牛とぶつかって故障したため、緊急の支援依頼がありました。インターネットを通じたクラウドファンディングや房日新聞などを通じて募金協力を呼びかけたところ、多くの賛同者から温かい募金が寄せられました。目標額120万円を達成し、現地ではトヨタハイエースの中古車両を購入することができたと、喜びの声が届いています。

このとき、館山で珈琲焙煎工房カフェポラリスを経営する鈴木正博さんは、ウガンダのコーヒー豆を仕入れてチャリティ販売を企画し、協力してくださいました。コーヒーベルトと呼ばれる赤道直下に位置し、標高が高く昼夜の温度差が大きいウガンダでは、自然栽培の良質なコーヒー豆を栽培することができ、アフリカ第二位の生産量を誇っています。

これを契機として、ウガンダのコーヒー豆をフェアトレード(公平貿易)で取り扱い、継続的な支援につなげられないだろうかと、鈴木さんから提案がありました。フェアトレードとは、開発途上国に暮らす生産者から公平な価格で商品を購買し、経済的自立を支援する国際協力の方法です。新しい支援のかたちが生まれ、これまで続いてきた交流の輪がさらに広がる可能性が期待できます。そこで、鈴木さんとNPO役員の愛沢香苗さんと私の3名がウガンダを訪問し、CUFIの活動状況やコーヒー農園を視察することになりました。

ウガンダコーヒーは風味豊かで、自然にも体にもやさしいといわれています。その魅力を広く知っていただきたいと思い、安房地域内の喫茶店などに呼びかけたところ、10数店舗の皆さんが快く賛同してくださいました。そこで、10月を「ウガンダコーヒー月間」と位置づけて、各店舗でウガンダコーヒーの提供やコーヒー豆の販売をおこなうキャンペーンを展開することとしました。奇しくも、10月1日は「国際コーヒーの日」であり、9日は「ウガンダ独立記念日」にあたります。7日は館山病院感謝祭でおこなうウガンダ支援バザーでもコーヒー豆も販売します。

この機会に、安房の皆さんが美味しいウガンダコーヒーを味わい、地球の裏側の生産者と販売者と私たち愛飲者がつながることを通じて、市民交流がさらに深まり、貧しい子どもたちが笑顔で学校に通い続けられるよう、ささやかな力添えになれば幸いです。

詳細は帰国後に報告し、ご案内しますが、この企画はコーヒー豆の販売・提供ばかりでなく、バザー品の提供や募金など広く協力を求めています。店舗経営者や個人の皆様が、この趣旨に賛同してくださる場合は、ご連絡をお待ちしています。

問い合わせはNPO法人安房文化遺産フォーラム(0470-22-7281)へ。

首都圏証言シリーズ「戦争と9条」

館山で平和の文化学ぶ旅

安房文化遺産フォーラム事務局長:池田恵美子

(しんぶん赤旗2018.8.24付)‥⇒印刷用PDF

千葉県房総半島の南端にある館山市は海と花の町で有名ですが、戦時中、数々の軍事施設が建設されました。戦争遺跡の保存や継承に加え、地域の文化、自然を通して平和を学ぶ旅(ピースツーリズム)を発信するNPO法人安房文化遺産フォーラムの池田恵美子事務局長(57)に聞きました。

(小酒井自由)

館山は、地図を逆さにして見ると、弧を描いた日本列島の頂点にあたります。古くから、海路の拠点として人びとが交流した地でした。江戸期に建立された、ハングルの平和祈念碑や、遭難救助記念の日中友好碑もあります。

まちを要塞化

一方、帝都防衛のための「東京湾要塞」として、砲台など様々な軍事施設が次々と建設されました。

現在の海上自衛隊館山航空基地は、かつては館山海軍航空基地(館空)でした。短い滑走路と風の条件を生かして、タッチアンドゴー(離着陸)訓練が行われ、「陸の空母」と呼ばれていました。

館空で訓練した部隊は、中国重慶などへの無差別爆弾攻撃や、ハワイ真珠湾攻撃に投入されたと考えられています。

館空に隣接した赤山地下壕跡(館山市指定史跡)は、日米開戦前から作られたという証言があり、平和学習の拠点として年間約4万人が訪れます。

本土決戦に備えた、人間魚雷「回天」や特攻艇「震洋」の基地など、多くの戦争遺跡が今も残っています。

戦争末期には、「花作り禁止令」が出され、花畑は、サツマイモや麦畑に変えられました。花の球根や種は焼却され、取り締まりも厳しく行われました。

その時、命がけで球根や種を隠し守った農民のおかげで、戦後の花作りが再びはじまったのです。

また、終戦直後には本土唯一、4日間の直接軍政が館山に敷かれました。

館山の平和学習では、多面的な「平和の文化」を学ぶことができます。

平和のとりで

私たちは、こうした歴史や文化、自然などを「館山まるごと博物館」と呼び、ピースツーリズムのまちづくりを進めています。毎年、国内外から訪れる約100団体を受け入れ、ツアーガイドを実施しています。 館山を訪れた人たちが、それぞれのまちでも歴史文化を掘り起こし、ともにピースツーリズムの輪を広げていきたいです。

憲法9条は平和のとりでです。けれども、この国は再び誤った選択をしてしまうかもしれません。そんなとき、花が禁止された絶望の中でも、花の種子を守り抜いた農民たちのようになりたいと思います。

憲法には、9条の他にも大切な条文がたくさんありますね。

とくに、前文や25条に基づいた、命と生きる権利を守るために、医療や福祉をもっと大切にしていってほしいと願っています。

(了)

3施設に力作141点 女子美大付属中のスケッチ展 館山

生徒らの力作が並ぶスケッチ展=「千里の風」で9月2日まで

(房日新聞2018.8.1付)…⇒印刷用PDF

今年6月、館山市布良にスケッチツアーに訪れた、東京の女子美術大付属中学校2年生のスケッチ展が、小谷家住宅「青木繁『海の幸』記念館」、ホテル「千里の風」、安房自然村の3か所で開催されている。9月2日まで。

布良は画家・青木繁が愛した聖地で、女子美大の名誉理事長・大村智氏が「小谷家住宅」の保存活動に尽力するなど大学とも縁の深い地であることから、今回初めて実現されたスケッチツアー。

2年生141人が2泊3日の日程で訪れ、小谷家住宅、布良崎神社、布良漁港などで絵筆を振るった。今回は子どもたちの力作141点を3施設に展示。生徒らが宿泊した「千里の風」には、小谷家住宅や漁船、布良崎神社の鳥居などを描いた48点が並べられている。

青木繁『海の幸』記念館は土曜、日曜日に開館。入館料は、一般200円、小中高は100円。

【写真説明】生徒らの力作が並ぶスケッチ展=「千里の風」で

(房日新聞2018.7.12)

館山市弓道会(石?和夫会長)の七夕射会が7日、市営弓道場であり、15人が競い合った。

成績上位者は以下のとおり。=敬称略

①嶌田真実②能重智枝③池田恵美子④成田齊⑤木村明美

待望の「朝日」複製完成、青木繁の絶筆作品

あす布良で除幕式

房日新聞2018.7.12付‥⇒印刷用PDF

明治期を代表する洋画家、青木繁の絶筆「朝日」の複製画が制作され、館山市布良の小谷家住宅「青木繁『海の幸』記念館」に展示される。あす13日に現地で除幕式がある。

「青木繁《海の幸》誕生の家と記念碑を保存する会」の依頼で、「海の幸」や「わだつみのいろこの宮」の複製画なども手掛けた、同会副会長でカラースキャナー1級技能士の島田吉廣氏(68)=同市犬石=が制作した。

「朝日」(佐賀県立小城高校同窓会所蔵)は、28歳で早世した青木が、佐賀県唐津で最後に描いた作品。島田氏は、画像データを許可を得て入手し、作品の傷みややけをコンピューター上で巧みに修正し、制作当時の原画の色彩を原寸大(縦72・5㌢、横115・0㌢)で再現した。

「『朝日』は波に映る陽の光の色合いが素晴らしい。この色合いを表現にするのに苦労した。原作品に近いレプリカを制作することができたと思う」と島田氏。

館長の小谷福哲氏(67)は「苦労して制作してもらいありがたい。絶筆『朝日』はぜひとも欲しかった作品で、『海の幸』はじめ、5つのレプリカ作品がそろった。制作当時の色合いが表現されているレプリカならではの魅力を多くの人に楽しんでもらいたい」と喜んだ。

保存会では、青木繁の生誕記念日に合わせてあす13日午前10時から、現地で除幕式をしてお披露目する。当日は入館料(一般200円)が無料になる。

前日のきょう12日午後1時半からは、「複製画『朝日』の制作から青木繁作品を語る」をテーマに制作者の島田氏の講演もある。参加費は300円(入館料込み。資料、茶菓子代付き)。

問い合わせは、事務局の安房文化遺産フォーラム(0470—22—8271)まで。

【写真説明】「朝日」のレプリカと島田氏(右)と小谷氏= 館山

布良でスケッチツアー

女子美大付属中2年生141人

(房日新聞2018.6.22付)‥⇒印刷用PDF

東京の女子美術大学付属中学校2年生141人がこのほど、館山市布良にスケッチツアーに訪れ、青木繁が海の幸を描いた雰囲気を感じながら絵を描いた。

スケッチツアーは同校の伝統行事で、2年生は千葉県内で海を描くのが恒例。布良は明治を代表する画家・青木繁が愛した聖地で、女子美大の名誉理事長の大村智氏は海の幸が描かれた「小谷家住宅」の保存活動に尽力した「NPO法人青木繁『海の幸』会」の理事を務めるなど大学と縁の深い地でもあり、今回初めて布良でのツアーが実現した。

2泊3日の日程で訪れた生徒らは、初日はNPO安房文化遺産フォーラムの案内で、小谷家住宅、布良崎神社、布良漁港などを見学。2日目に1日がかりで水彩画でスケッチに取り組み、小谷家の記念館やアジサイ、港の風景、神社の鳥居越しの海など思い思いにスケッチブックに描いた。

同中学校の担当教員は「さまざまなロケーションがあり、いろいろな絵を描くことができた。館山は青木をはじめ近代画家たちが愛した地域で、そうした魅力を生徒たちも感じ取っていることが絵にも表われていた。来年もぜひ訪れて体験させたい」と話していた。

海の幸記念館、GW中は開館

(房日新聞2018年4月28日付)

館山市布良の小谷家住宅「青木繁『海の幸』記念館」は、ゴールデンウィークまつりとして、きょう28日から5月6日まで毎日開館(通常は土曜、月曜日のみ)する。あす29日と5月4日にはウオークイベントもある。

29日と4日にあるのは「癒しの森ウオーキングIN安房自然村」で、午前10時から、安房自然村ホテル正翠荘で午前9時半から受け付け。参加費は500円(小中高300円)で、入館券、傷害保険付。

海の幸記念館は、午前10時から午後4時まで。維持協力金(入館料)が一般200円、小、中、高100円。

問い合わせは、NPO法人安房文化遺産フォーラム(0470-22-8271)まで。