ハリウッドで活躍 早川雪洲

伝説の名優 故郷の素顔 千葉 旧千倉町で撮影 未公開写真発見

▼東京新聞 TOKYO Web 2020.8.3 ▶ 東京新聞 2020.8.3付 PDF

「ハリウッドで活躍した伝説のスター 魅惑の浴衣姿にドキッ お宝写真発見」

米ハリウッドの草創期から俳優として活躍し、アカデミー賞助演男優賞にもノミネートされた早川雪洲(1886~1973年)が1930(昭和5)年5月、故郷の千葉県南房総市(旧千倉町)に凱旋した際に撮影された未公開ショットを含む写真5枚が見つかった。伝説的スターの面影をしのばせる貴重な資料となりそうだ。

米ハリウッドの草創期から俳優として活躍し、アカデミー賞助演男優賞にもノミネートされた早川雪洲(1886~1973年)が1930(昭和5)年5月、故郷の千葉県南房総市(旧千倉町)に凱旋した際に撮影された未公開ショットを含む写真5枚が見つかった。伝説的スターの面影をしのばせる貴重な資料となりそうだ。

続きを読む »»

地元保存会が補修作業 布良の青木繁記念碑

(房日新聞2020.4.8)‥⇒ 印刷用PDF

老朽化が進んでいる館山市布良の青木繁記念碑の補修作業が、地元住民らでつくる「青木繁誕生の家と記念碑を保存する会」(嶋田博信会長)のメンバーの手によって行われている。

同市布良は明治を代表する画家青木繁が代表作「海の幸」を描き上げたゆかりの地で、記念碑は没後50年を記念して、当時の館山市長や著名な美術関係者らが発起人となり、布良

海岸が一望できる高台に昭和37年に建立された。

高さ約3・6メートル、幅約4メートルの鉄筋コンクリートづくりのアーチ状の記念碑。建立後、60年近くがたち、潮風にさらされて劣化が進み、コンクリートにひびが入り、一部は剥がれ、危険でもあったため、補修することになった。

作業は4日から始まり、連日メンバー5、6人が作業。劣化していたコンクリをハンマーなどで剥がした後、木枠を当てたモルタルを流し込んで補修していた。

嶋田会長は「記念碑は青木繁ゆかりの地であることを示すシンボルであり、布良の宝。観光名所でもあり、青木の功績を功績と伝えていくためにもこれからも大事に守っていきたい」と話していた。

館山市:長年市政に貢献

特別功労と条例表彰者

(房日新聞2020.3.22付) ‥⇒ 印刷用PDF

市政制定80周年記念特別功労表彰者

▽まちづくり功労

・青木繁《海の幸》誕生の家と記念碑を保存する会

・特定非営利活動法人安房文化遺産フォーラム

館山病院ギャラリー 画家4人の作品15点

NPOが29日まで

(房日新聞2020.2.22付)

NPO法人「安房文化遺産フォーラム」による「館山の海を愛した画家たち展~青木繁・寺崎武男・中村彝・中原淳一~」が館山市長須賀の館山病院ギャラリーで開かれている。29日までで、多く来場を呼び掛けている。

明治期、館山市布良に滞在し、国の重要文化財「海の幸」を描いた青木繁をはじめ、明治から昭和に活躍した館山ゆかりの画家4人の作品(一部複製)15点と解説パネルが並ぶ。

ギャラリーを訪れた女性は「すごく立派な作品ですね」と展示してある作品を眺めていた。

時間は午前9時から午後4時45分(最終日は4時)まで。

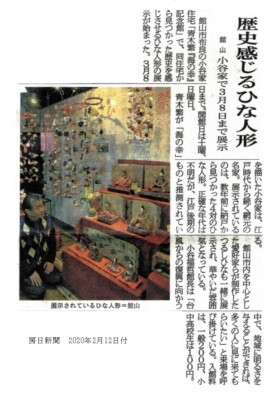

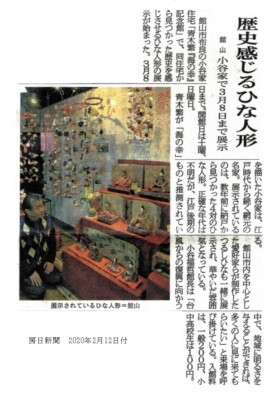

歴史感じるひな人形

小谷家で3月8日まで展示

(房日新聞2020.2.12付)…⇒印刷用PDF

館山市布良の小谷家住宅「青木繁『海の幸』記念館」で、同住宅から見つかった歴史を感じさせるひな人形の展示が始まった。3月8日まで。開館日は土曜、日曜部。

青木繁が「海の幸」を描いた小谷家は、江戸時代から続く網元の名家。展示されているのは、数年前に納戸から見つかった4対のひな人形。正確な年代な不明だが、江戸後期のものと推測されている。

館山市内を中心とした愛好家らが制作したつるしびなも一緒に展示され、華やいだ雰囲気となっている。

小谷福哲館長は「台風からの復興に向かう中で、地域に明るさを与えることができれば、多くの人に見に来てもらいたい」と来場を呼び掛けている。入館料は、一般200円、小中高校生は100円。

安らぐ心「ここにいたい」

行き場のない女性を保護

(東京新聞2020.1.18付)‥⇒印刷用PDF

急な山道を駆け上がると、館山湾と富士山を望む絶景の高台が広がった。上空では、翼を広げたトンビがのんびりと弧を描いている。房総半島の先端、千葉県館山市内ののどかな場所に、性搾取や暴力などに傷ついた女性たちが共同で暮らす婦人保護施設「かにた婦人の村」はある。

婦人保護施設は、戦後の貧困で売春に身を投じる女性が増えたため、一九五七年の売春防止法施行を受けて全国に造られた。国内に四十七カ所ある。かにたは全国で唯一、長期入所を掲げて六五年に設置され、社会福祉法人が運営している。

現在は、軽度の知的障害や精神障害があり、性暴力などに遭った二十三~九十歳の五十七人が暮らす。平均滞在年数は三十五年ほど。健康状態や能力に応じて、班に分かれて仕事に汗する。編み物で小物を作る班や、陶芸で器を作る班、調理や農作業を担当する班。

「おっきい大根だ」「楽しいね」。昨年暮れの早朝、農作業を担う女性たちの柔らかな手は土の中にあった。気温三度。白い息を吐き、無邪気にきゃっきゃと盛り上がりながら、収穫作業に精を出した。

五十嵐逸美(いつみ)施設長(58)のまなざしは温かい。「かにたにつながれた人はまだいい。たどり着けず孤独に耐え続ける女性は今も多くいるから」

かにたとは、近くを流れる小川の名前だ。創始者の牧師が、赤手ガニがヨチヨチと渡り切れるほどの川のせせらぎに、つつましやかに生きる女性たちの姿を重ねた。施設の入り口に門扉はない。「全てを受け入れ共に生きる」との思いの表れという。

社会から投げ出され、家族を頼れず、どこにも行き場がなくなった女性たちが最後にたどり着く場所。人々は口々に言う。「あそこはユートピアだ」と。 (木原育子)

◆傷ついた人々

東京ドーム二つ分の広大な山里に、居住棟や作業棟が点々と立ち並ぶ「かにた婦人の村」。女性たちは朝七時二十分のチャイムで食堂に集い、礼拝から始まる。その後、それぞれの班に分かれて自活の時間を過ごす。

赤、薄紫、黄色…。寮の部屋に無造作に毛糸玉が転がっている。毛糸は女性たちのしなやかな指先に絡まり、色とりどりの小物が生まれていく。膝掛けや壁掛け、布団カバー。「編み物をしていると夢中になって時間を忘れてしまうの」と高齢の女性。紅を引かなくなった口元には、女性らしい穏やかなほほ笑みがあった。

各地の婦人保護施設は当初、貧困や借金から売春をしていた入所者が多かった。現在はDV(家庭内暴力)や援助交際、アダルトビデオへの強制出演など、性的被害は多岐にわたる。かにたでは、福祉支援の過程でトラブルになり、「手に負えない人」とみなされて入所する女性もいる。

「もう、かにたしかない」。ある時、関西方面の自治体の婦人相談所から連絡が入った。生きることをあきらめていた四十代の女性。高校を中退し、だまされたり傷ついたりしながら、どこにも支援の網にかからず生きてきた。その女性もかにたで生活するうちに、「もう少しここにいたい」と思えるようになった。

多くの入所者は今もトラウマ(心的外傷)を抱えており、取材で過去の体験を詳しく聞くことはできない。

「彼女たちは、ただ生きていくことに困っているだけなのに、社会にとって困った人たちだと押しやられてきた」。五十嵐逸美施設長は投げかける。

五十嵐施設長は大学卒業後の一九八七年、妻と一緒にかにたに移り住んだ。一時は北海道で酪農を営んだが、二〇〇六年に子どもとともに家族で戻ってきた。「支援するって、弱い人たちを上から引っ張り上げることじゃない。同じ場所に下りていき、一緒に坂を上ることなんじゃないかって」

かにたの施設の急坂を、傷ついた女性たちが今日も駆け上がる。SOSの電話はやみそうにない。

◆温かい支援の輪

かにたを支える輪の中には、ボランティアも欠かせない。

半世紀以上通い続ける鈴木俊治さん(74)もその一人。一九六〇年代に盛り上がった学生運動の「熱」についていけず、デモの代わりに始めたのが、かにたのボランティアだった。

ソニーに入社し、研究者として多忙な日々を送りながら、かにたに足を運んだ。作業小屋や階段などの施設整備をこなし、いつしか入所者から「お兄ちゃん」と親しまれる存在に。プロが造った施設と見ばえは異なるが、日曜大工のような出来がほっこりさせる。

昨年十二月下旬、大勢の掛け声が山あいに響いていた。ボランティアの人や施設職員らが一堂に会する餅つき大会だ。入所者も交代できねを握り、村の田んぼで栽培したもち米をついていく。

つき終えた餅を皆でほおばる。「今年はいつもよりおいしいね」。会話が花咲く食堂には毛糸で編んだ壁掛けが飾られ、女性たちが農園で育てた大根の漬物やミカンなども並んだ。

食堂の外で、一人の女性が一本の木を見つめていた。台風19号の被害で根元から地面に倒れ込んだ桜だ。「かわいそう」。知的障害で小学校低学年ほどの理解力しかない。女性は倒れた木をいたわるように、静かに幹に手を置いた。

鈴木さんが声をかける。「さあ、こっちおいで。みんなでお餅を食べよう」。女性は、子どものように笑顔で駆けだした。

◆残る戦争の遺物

かにた婦人の村は、旧海軍の砲台跡地に開設された。戦争の遺物は施設内に今も横たわる。

頂上の丘には、一つの碑がたたずむ。刻まれた文字は「噫(ああ) 従軍慰安婦」。かにたに入所していたある女性の要望で建てられた。

戦前、女性は裕福なパン屋の長女に生まれたが、父が親戚の借金を肩代わりしたことで暗転。遊郭に売られ、戦場の日本軍の慰安所に行き着いた。女性は南洋諸島のパラオなどの慰安所で働いた苦悶(くもん)の日々を告白。「戦地に散った同僚女性たちが毎夜夢に浮かぶ。どうか慰霊碑を作ってください」。そう言えるまで戦後約四十年がかかった。

一九八五年夏の除幕式で、女性は南の海に向かって叫んだ。「みんな、ここに帰っておいでよ」。泣き崩れた身体を、そっと抱き寄せたのが前施設長の天羽(あまは)道子さん(93)だった。

女性の告白で初めて知った戦場の実態。「本当にショックでした。私は何も知りませんでした」

天羽さんは旧満州(中国東北部)生まれ。父は銀行員で何不自由なく育った。戦時中は東京都内の学校に進学し、長期休暇のたびに朝鮮半島を列車で横断して満州に帰省した。当時、日本の植民地だった朝鮮半島の女性たちも慰安婦にさせられた歴史も後で知った。「あの列車のレール上を、私と同年代の女性たちが慰安婦として乗っていたなんて…」

クリスチャンだった天羽さんは終戦後、家族を亡くして街をさまよう浮浪児の姿に心を痛め、二十三歳で献身活動に身をささげた。

あれから七十年。性搾取におびえる女性は、今も少なくない。傷ついた女性が訪れるたびに、両手を広げ、朗らかに迎え入れている。「もう大丈夫。よく生きて、かにたにいらしてくださいましたね」

(文・木原育子/写真・木口慎子、木原育子)

布良崎神社縄文時代石棒、文化財指定書を交付

市長ら神社責任役員に

(房日新聞2019.12.28付)-253x400.jpg)

館山市有形文化財に指定された「布良崎神社縄文時代石棒」の指定書交付式が26日、市役所であり、同神社責任役員の嶋田博信さん、小谷昭さんに指定書が手渡された。

同市布良の布良崎神社の神宝として伝えられてきた石棒。長さ約90センチと大型で保存状態も良く関東一円でも数例しかない優品で、製作されたと考えられる関東北西部山間地との当時の交流を示す貴重な考古資料とされている。

指定は8月29日付だが、同神社が台風15号などで被災したため、市教委では指定書交付を見合わせていた。

交付式では、金丸謙一市長が指定書を、出山裕之教育長が石棒の写真を、嶋田さんと小谷さんに手渡した。

指定書を手にした2人は「今後も神社の宝として大切に保存するとともに、ケースに収めて展示できるようにしたい。台風で拝殿や神輿が大変な被害を受けたが、文化財指定は復旧に向けて大きな励みとなる」。

金丸市長は「歴代、神社の関係者の皆さんが大切に保存されてきたことが指定につながった。館山市、南房総地域の宝。指定を契機に一日も早く復旧、復興されることを願っています」と話した。

⇒ YouTube 館山市ふるさと講座「縄文時代石棒の文化財指定」

「ゆく年くる年」で布良崎神社を中継

(房日新聞2019.12.25付)

全国各地の年越しの様子を生中継で伝えるNHK番組「ゆく年くる年」の中継地に、館山市富崎地区の布良崎神社が選ばれた。同神社は駐車場が少ないことからくるまでの参詣の際は、混雑を避けるための協力を求めている。

64回目を迎える毎年恒例の番組。今回は相次ぐ台風の被害から時代や地域の絆を「つなぐ」ことをテーマとしており、台風15号で甚大な被害を受けた同神社が全国11か所の中継地の一つに選ばれた。

31日午後11時45分から1日午前0時15分までの番組で、生放送のため内容が変更になる場合がある。

布良崎神社神輿修復委員会の青木薫さん(72)は、「復旧までの道のりは長いですが、全国の人に知ってもらう大変貴重な機会。ぜひ、多くの人に参詣いただきたいですが、車でお越しの際は駐車場の協力をお願いします」と混雑への注意を呼び掛けている。

元旦の初詣は、安房自然村が臨時駐車場として開放される。神社では、例年同様にお汁粉やお神酒の振る舞いがある他、拝殿や神輿の修復のための寄付を募るという。問い合わせは、青木さん(090-2524-1681)へ。

縄文時代の広域交流示す 布良崎神社神宝の石棒、

市指定有形文化財に指定

(房日新聞 2019.12.25付)

-323x400.jpg)

館山市は、同市布良の布良崎神社所蔵の「布良崎神社縄文時代石棒」を市の有形文化財(考古資料)に指定した。長さ約90㌢と大型で関東一円でも数例しかない優品。製作されたと考えられる関東北西部山間地との当時の交流を示す貴重な考古資料であることなどが評価された。あす26日に神社役員に指定書を交付する。

文化財指定を受けた石棒は、布良崎神社の神宝として伝えられてきたもので、江戸時代に近くにある駒ケ崎洞窟から出土したという伝承が残され、明治時代には同神社で保管されていたことが記録されている。

長さ89・5センチ、幅12センチ、厚さ11センチの柱状で、重さ15・5キロと市内の石棒の中でも最大級。保存状態も良く、関東地方でも数例しかない優品だという。

緑泥片岩という埼玉県秩父地方から群馬県南西部の石材が使われており、この地方で製作されたものが搬入されたのは明らかだといい、縄文時代に関東地方北西部山間地と安房地域との交流を示す重要な考古資料とされる。

江戸時代以来、地域住民が大切に保存しており、今後の保存、活用への地域の意欲が高いことも評価され、市文化財審議会の審議を経て、8月28日付で指定された。

⇒ YouTube 館山市ふるさと講座「縄文時代石棒の文化財指定」

米ハリウッドの草創期から俳優として活躍し、アカデミー賞助演男優賞にもノミネートされた早川雪洲(1886~1973年)が1930(昭和5)年5月、故郷の千葉県南房総市(旧千倉町)に凱旋した際に撮影された未公開ショットを含む写真5枚が見つかった。伝説的スターの面影をしのばせる貴重な資料となりそうだ。

米ハリウッドの草創期から俳優として活躍し、アカデミー賞助演男優賞にもノミネートされた早川雪洲(1886~1973年)が1930(昭和5)年5月、故郷の千葉県南房総市(旧千倉町)に凱旋した際に撮影された未公開ショットを含む写真5枚が見つかった。伝説的スターの面影をしのばせる貴重な資料となりそうだ。

-400x248.jpg)

-253x400.jpg)

-323x400.jpg)