東京 アーティゾン美術館にて、

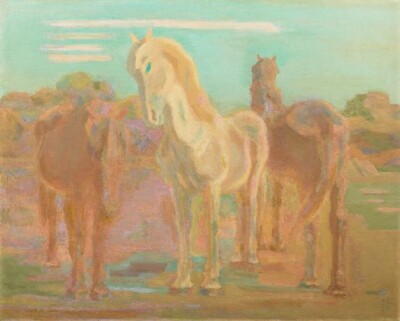

『生誕140年ふたつの旅 青木繁×坂本繁二郎』が開催され、

重要文化財である青木繁の《わだつみのいろこの宮》が展示されます。

展示会名:生誕140年ふたつの旅 青木繁×坂本繁二郎

会期 :2022年7月30日[土] – 10月16日[日]

前期 :7月30日[土]- 9月11日[日]

後期 :9月13日[火]- 10月16日[日]

開館時間:10:00ー18:00(9月23日を除く毎週金曜日は20:00まで) *入館は閉館の30分前まで

休館日 :月曜日(9月19日、10月10日は開館)、9月20日、10月11日

会場 :アーティゾン美術館6・5階 展示室(東京都中央区京橋1-7-2)

_page-0001-141x200.jpg)

_page-0002-141x200.jpg)

_page-0003-min-141x200.jpg)

_page-0004-141x200.jpg)