生理学・医学賞 大村さん受賞館山も湧く

洋画家ゆかり旧家保存に尽力

(読売2015.10.07付)‥⇒印刷用PDF

(読売2015.10.07付)‥⇒印刷用PDF

(房日新聞2015.10.7付)‥⇒印刷用PDF

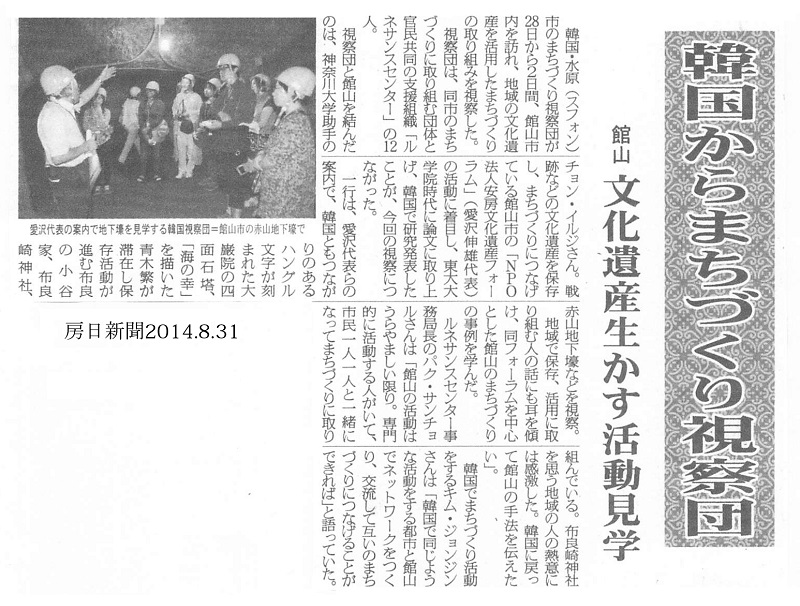

(房日新聞2014.8.31付)

韓国・水原(スウォン)市のまちづくり視察団が28日から2日間、館山市内を訪れ、地域の文化遺産を活用したまちづくりの取り組みを視察した。

視察団は、同市のまちづくりに取り組む団体と官民共同の支援組織「ルネサンスセンター」の12人。

視察団と館山を結んだのは、神奈川大学助手のチョン・イルジさん。戦跡などの文化遺産を保存し、まちづくりにつなげている館山市のNPO法人安房文化遺産フォーラム(愛沢伸雄代表)の活動に着目し、東大大学院時代に論文に取り上げ、韓国で研究発表したことが、今回の視察につながった。

一行は、愛沢代表らの案内で、韓国ともつながりのあるハングル文字が刻まれた大巌院の四面石塔、「海の幸」を描いた青木繁が滞在し保存活動が進む布良の小谷家、布良崎神社、赤山地下壕などを視察。

地域で保存・活用に取り組む人の話にも耳を傾け、同フォーラムを中心とした館山のまちづくりの事例を学んだ。

ルネサンスセンター事務局長のパク・サンチョさんは「館山の活動はうらやましい限り。専門的に活動する人がいて、市民一人一人と一緒になってまちづくりに取り組んでいる。布良崎神社を思う地域の人の熱意には感激した。韓国に戻って館山の手法を伝えたい」。

韓国でまちづくり活動をするキム・ジョンジンさんは「韓国で同じような活動をする都市と館山でネットワークをつくり、交流して互いのまちづくりにつなげることができれば」と語っていた。

・7月19日(土)は布良崎神社の祭礼

・7月18日(金)は布良崎神社の解説見学会

・小谷家住宅 瓦プロジェクト

・青木繁「海の幸」オマージュ展2015

・布良崎神社の奉納画(寺崎武男)調査報告

・韮崎大村美術館の寺崎武男展

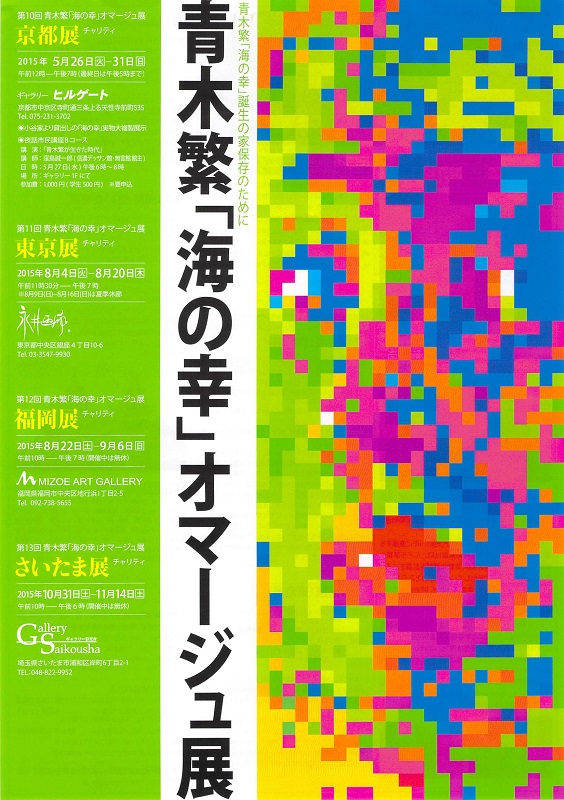

NPO法人青木繁「海の幸」会では、小谷家住宅保存のチャリティ基金を得摘めるためのオマージュ展を、2015年も各地で開催します。全国の著名な画家の素晴らしい作品が一堂に展示される機会です。乞うご期待!

・第10回 京都 5月26日(火)〜31日(日) ギャラリーヒルゲート 075-231-3702 … (終了)

・第11回 東京 8月 4日(火)〜20日(木) 永井画廊 03-3547-9930 … (夏季休業期間あり)

・第12回 福岡 8月22日(土)〜9月6日(日) みぞえアートギャラリー 092-738-5655

・第13回 埼玉 10月31日(土)〜11月14日(土) ギャラリー彩光舎 048-822-9952

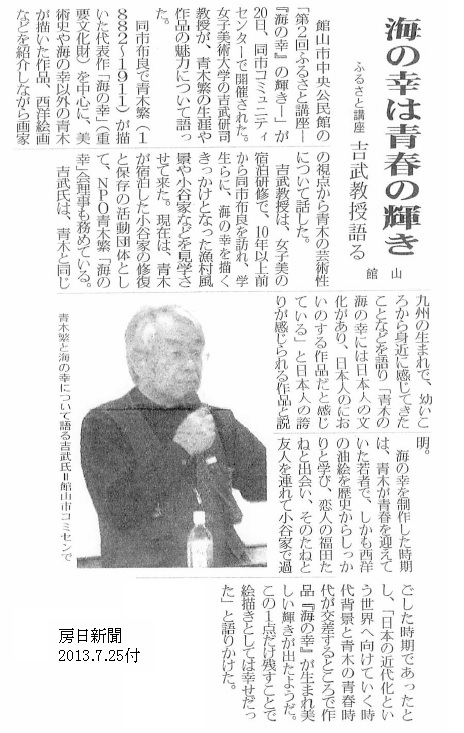

(房日新聞2013年7月25日付)

館山市中央公民館の「第2回ふるさと講座-『海の幸』の輝き」が20日、同市コミュニティセンターで開催された。女子美術大学の吉武研司教授が、青木繁の生涯や作品の魅力について語った。

同市布良で青木繁(1882〜1911)が描いた代表作「海の幸」(重要文化財)を中心に、美術史や海の幸以外の青木繁が描いた作品、西洋絵画などを紹介しながら画家の視点から青木の芸術性について話した。

吉武教授は、女子美の宿泊研修で、10年以上前から同市布良を訪れ、学生らに、海の幸を描くきっかけとなった漁村風景や小谷家などを見学させて来た。現在は、青木が宿泊した小谷家の修復と保存の活動団体として、NPO青木繁「海の幸」会理事も務めている。

吉武氏は、青木と同じ九州の生まれで、幼いころから身近に感じてきたことなどを語り、「青木の海の幸には日本人の文化があり、日本人のにおいのする作品だと感じている」と日本人の誇りが感じられる作品と説明。

海の幸を制作した時期は、青木が青春を迎えていた若者で、しかも西洋の油絵を歴史からしっかりと学び、恋人の福田たねと出会い、そのたねと友人を連れて小谷家で過ごした時期であっあとし、「日本の近代化という世界へ向けていく時代背景と青木の青春時代が交差するところで作品『海の幸』が生まれ美しい輝きが出たようだ。この1点だけ残すことで絵描きとしては幸せだった」と語りかけた。

(房日新聞2014.7.20付)

明治時代の画家、青木繁(1882〜1991)を敬愛した作品を展示する「青木繁『海の幸』オマージュ展」が19日から、東京・銀座の「永井画廊」(永井龍之介代表取締役)で始まった。8月2日まで。

昨年、第1回として銀座で展示した作品を巡回する形で、第2回館山展として開催。代表作の「海の幸」(重要文化財)が描かれるきっかけとなった同市の市博物館の「渚の博物館」を会場に、60日間で延べ8000人以上が観賞した。今年は東京展の後、関西方面の画家らを中心にした、第4回京都展も予定している。

オマージュ展は、NPO青木繁「海の幸」会が中心となって開催。同会は、2010年に発足。東京技術学校を卒業したばかりの青木が1904年、館山市布良の小谷家へ宿泊し「海の幸」を制作したことから、この小谷家の保存、修復を目的にしている。会員有志によりオマージュ展を開催し、広く一般への賛同を呼びかけている。

今回の東京店では、永井氏が活動に賛同し、NPOと永井画廊が共催の形となった。永井氏が推薦する54人の画家の作品を展示。小品を中心とした油彩、ドローイング、立体などで、特別展示で、青木繁の作品「梅野一像」も飾られる。

第3回東京展の開催時間は午前11時半〜午後7時。日曜休館。

第4回京都展は、ギャラリー「ヒルゲート」(京都市中央区)で、8月6日〜11日に開催される。

東京展の問い合わせは、永井画廊(03-3547‐9930)へ。