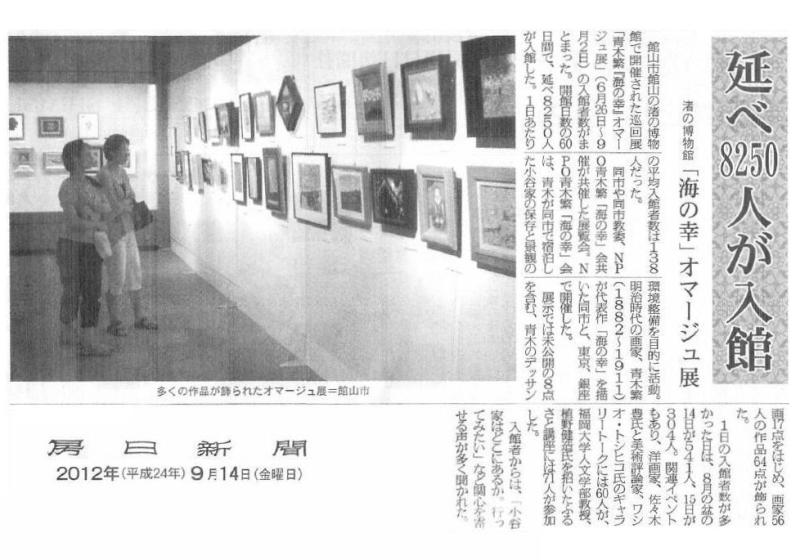

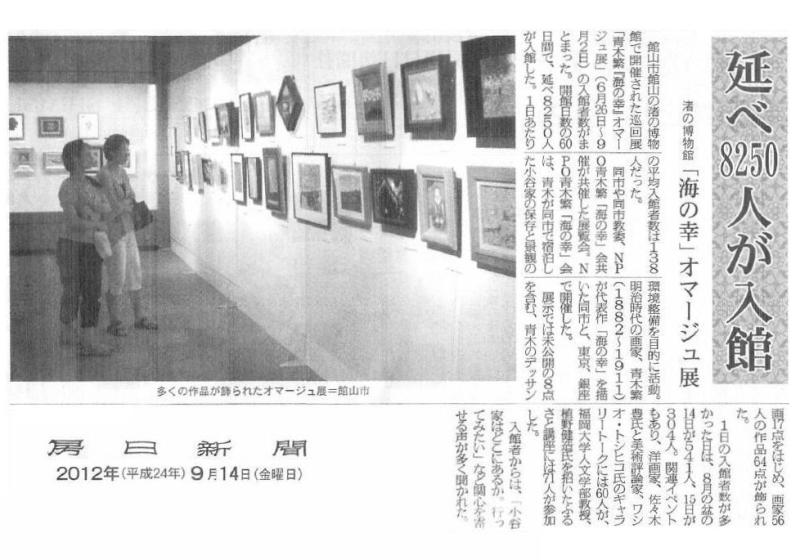

渚の博物館「海の幸」オマージュ展

延べ8250人が入館

房日新聞 2012年9月14日

館山市館山のなぎさの博物館で開催された巡回展「青木繁『海の幸』オマージュ展」(6月26日〜9月2日)の入館者数がまとまった。開館日数の60日間で、延べ8250人が入館した。1日あたりの平均入館者数は138人だった。

同市や同市教委、NPO青木繁「海の幸」会が共催した展覧会。NPO青木繁「海の幸」会は、青木が同市で宿泊した小谷家の保存と警官の環境整備を目的に活動。明治時代の画家、青木繁(1882〜1911)が代表作「海の幸」を描いた同市と、東京、銀座で開催した。

展示では未公開の8点を含む、青木のデッサン画17点をはじめ、画家56人の作品64点が飾られた。

1日の入館者数が多かった日は、8月の盆の14日が541人、15日が304人。関連イベントもあり、洋画家佐々木豊氏と美術評論家、ワシオ・トシヒコ氏のギャラリートークには60人が、福岡大学人文学部教授、植野健造氏を招いたふるさと講座には71人が参加した。

入館者からは「小谷家はどこにあるか。行ってみたい」などと関心を寄せる声が多く聞かれた。

読者のコーナー 【鋸南町 溝口七生】

青木繁「海の幸」オマージュ展に感動

房日新聞 2012年8月18日

“渚の駅”たてやま渚の博物館で開催中の『青木繁「海の幸」オマージュ展』を観て、大きな感銘を受けた。

まず、青木繁が布良に滞在した時のもの、初公開のものも含まれた貴重なデッサン作品17点を興味深く観て、改めて青木繁の非凡な才能、芸術感覚の鋭さ・豊かさなどが感じられた。

さらに、『青木繁「海の幸」会』のメンバー有志らの作品群も見応えがあった。その顔ぶれが凄い。現代日本画壇のトップレベルの画家たちの作品がこれだけ一堂に展開される展覧会は稀なことである。

日本芸術院会員の奥谷博、中山忠彦、塗師祥一郎、大津英敏は小作と大作の2点ずつの出品。この4人を始めとして、日展や主要美術団体の審査員や役員や中心会員、美術大学教授たち、入江観、馬越陽子、内山孝、張替眞宏、楢崎重視、齋藤研、吉武研司、安達博文、棚瀬修次、川村良紀、金井訓志、浅野輝一、吹田文明など、美術界で名の知れた人たちの魅力的な作品が並んでいる。

青木繁へのオマージュを直接的に表現している作品もある。地元作家の船田正廣の「海の幸」の模刻作品、福田たねを描き入れた作品、自画像を元にした作品、小谷家や布良を描いた作品など。

作品ジャンルも油彩、水彩、日本画、水墨、版画と変化に富んでいるし、伝統的写実的作品と現代美術的抽象作品と作品傾向の幅も広く、小品が多いのではあるが、安房地域で開催された数多くの展覧会の中でも一、二を争う貴重な、レベルの高い展覧会となっていると思う。

なんども会場に足を運び、じっくり鑑賞し、味わっている。

9月2日まで開催されるとのことで、さまざまな関連資料とともに、ぜひ多くの方々に観て頂きたい展覧会である。

「海の幸」会の会員は500人にもなっているとのこと。私もその一員に加わって今展にも参加しているが、小谷家を復元・保存し、記念館へという運動が、地元の館山市と『青木繁《海の幸》誕生の家と記念碑を保存する会・NPO安房文化遺産フォーラム』の活動と連動して大きな盛り上がりを見せてくれることを期待している。

⇒詳細は館山市ホームページ

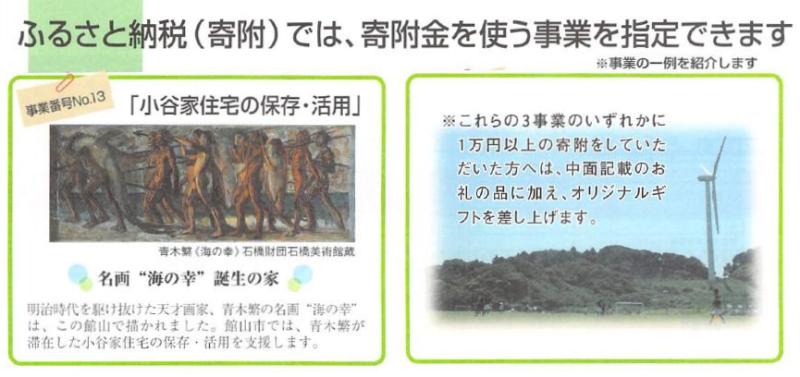

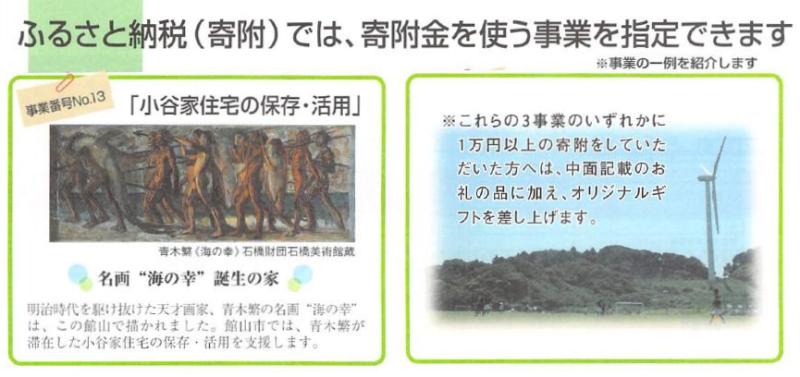

館山市のふるさと納税(寄付)は、寄付金の使途が指定できます。

所得税などの税金は軽減され、お礼の品がもらえます。

ぜひ、ふるさと納税(寄付)で館山のまちづくりに参加してください。

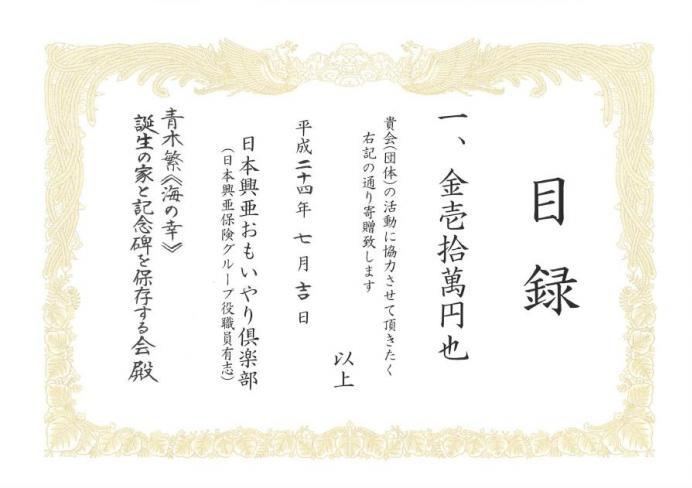

日本興亜おもいやり倶楽部の助成金10万円が

青木繁《海の幸》誕生の家と記念碑を保存する会に寄贈されました。

日本興亜損害保険株式会社が役職員有志を会員とし、

毎月の給与から100円を拠出した基金に会社が同額を上乗せしてファンドを作り、

社会福祉や環境分野、国際貢献、教育文化活動支援、地域貢献、災害被害者救援などの

分野に取り組む団体等に寄付する社会貢献活動制度です。

7月14日、館山市出身の同社社員・山崎優子さんから、当会・嶋田博信会長へ

贈呈式を小谷家住宅にて行われました。

有効な使途に活かしていきたいと考えています。どうもありがとうございました。

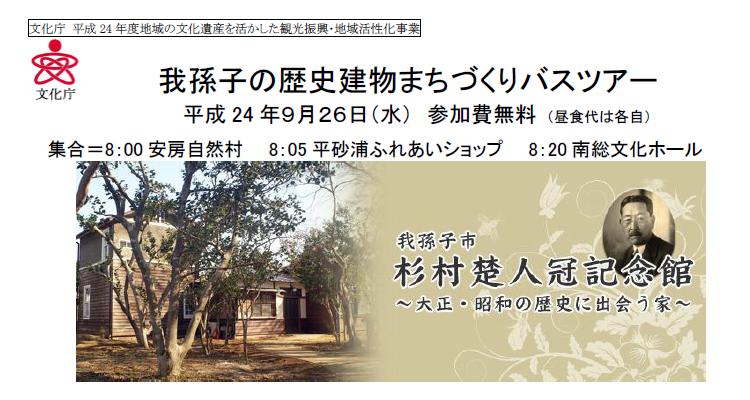

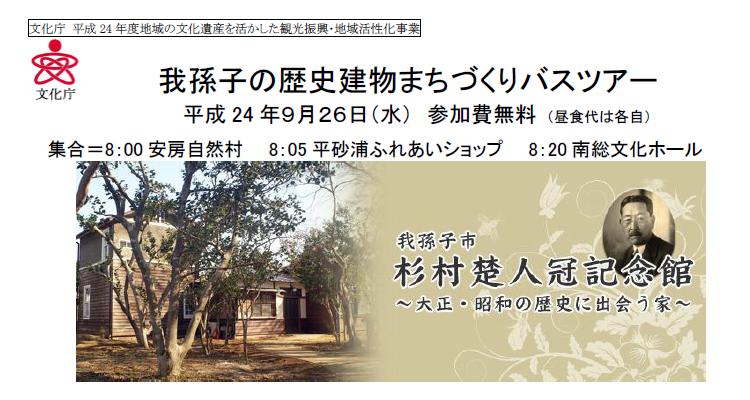

我孫子の歴史建物まちづくりバスツアー

=文化庁「地域の文化遺産を活かした観光振興と地域活性化」=

平成24年9月26日(水) 参加費無料 (昼食代は各自)

集合=8:00安房自然村、8:05平砂浦ふれあいショップ、8:20南総文化ホール

行く先=杉村楚人冠記念館(我孫子市)・聖徳大学書が居学習研究所(松戸市)

杉村楚人冠(1872-1945)は、明治末期から昭和初期に活躍した朝日新聞記者です。日本で初めて新聞社に調査部や記事審査部を設けるなど、先進的な功績をのこしました。関東大震災で2人の子供を失ってから我孫子に住み、手賀沼の景観保護活動に取り組み、我孫子のまちづくりに尽力しました。

緑ゆたかな敷地に建つ杉村邸(我孫子市指定文化財)は遺族から寄贈され、我孫子市が修理復元をした後、昨年秋に記念館として一般公開されました。我孫子市は多くの文化人が暮らしたまちとして、文化を活かした地域活性化をすすめています。

一方、青木繁が《海の幸》を描いた館山市布良は美術界で聖地と呼ばれ、滞在した小谷家住宅(屋号:喜録)も館山市文化財に指定され、全国の美術家の皆さんが組織するNPO青木繁「海の幸」会では、修理費の募金活動をすすめています。修理復元後、青木繁《海の幸》記念館(仮称)の開館を目ざす私たちは、先進事例である杉村楚人冠記念館を見学し、今後の活動の参考にしたいと思います。

見学の後、となりの松戸市で聖徳大学生涯学習研究所に立ち寄り、まちづくり仕掛け人の福留強先生を囲んで女子大生とともに、文化財を活かした地域活性化について話し合いましょう。

小谷家住宅から、青木繁が滞在した当時の

古文書等、大量の資料が見つかりました。

その一部をブログでご紹介しています。

⇒チラシ申込書はコチラ。

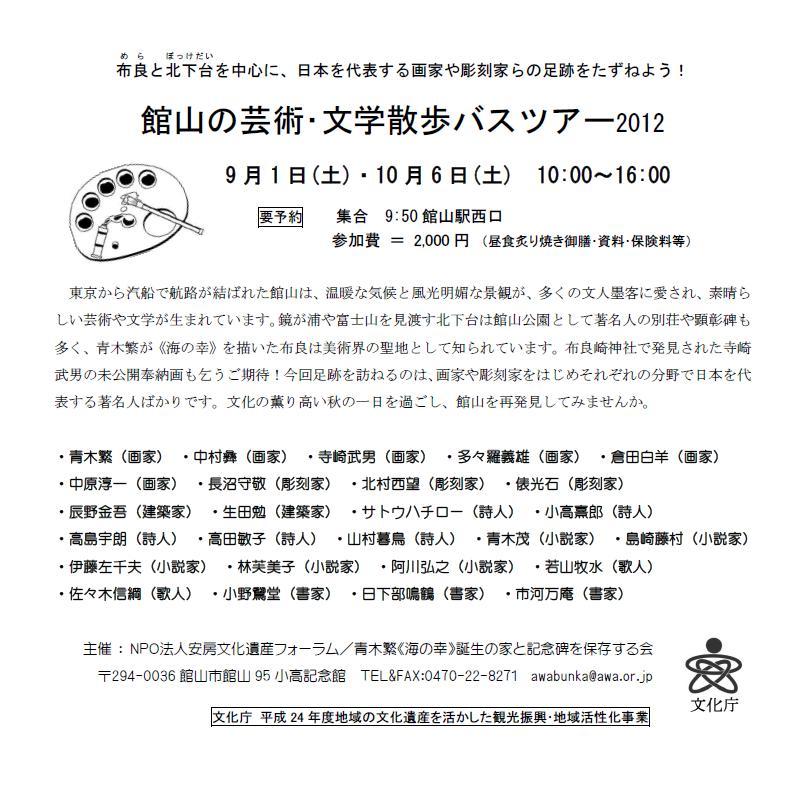

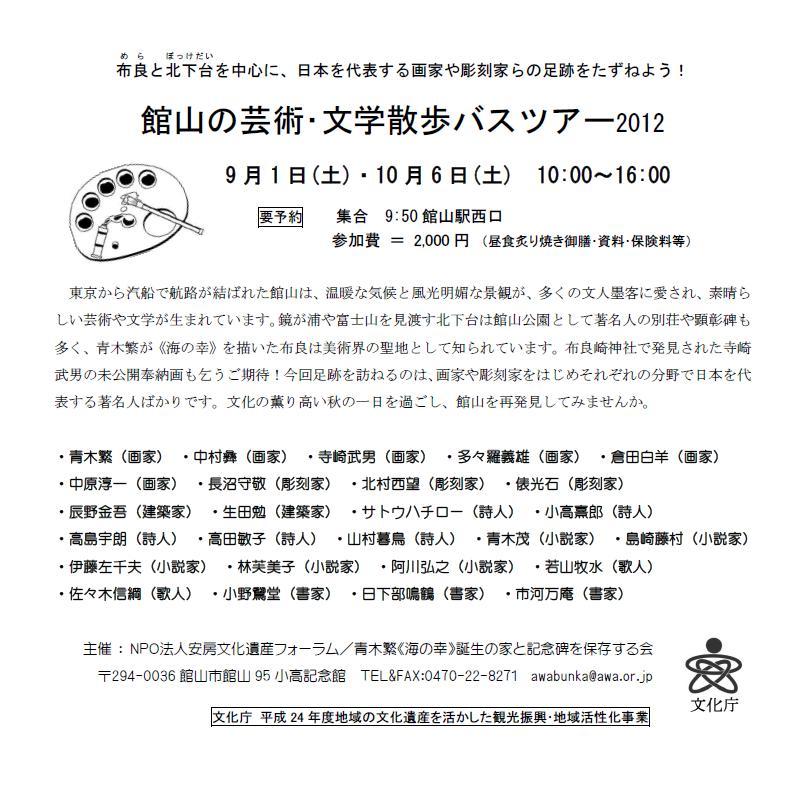

布良と北下台を中心に、日本を代表する画家や彫刻家らの足跡をたずねよう!

館山の芸術・文学散歩バスツアー

9月1日(土)・10月6日(土) 10:00〜16:00

要予約 集合 9:50館山駅西口

*参加費=2,000円(昼食炙り焼き御膳・資料・保険料等)

東京から汽船で航路が結ばれた館山は、温暖な気候と風光明媚な景観が、多くの文人墨客に愛され、素晴らしい芸術や文学が生まれています。鏡が浦や富士山を見渡す北下台は館山公園として著名人の別荘や顕彰碑も多く、青木繁が《海の幸》を描いた布良は美術界の聖地として知られています。布良崎神社で発見された寺崎武男の未公開奉納画も乞うご期待!今回足跡を訪ねるのは、画家や彫刻家をはじめそれぞれの分野で日本を代表する著名人ばかりです。文化の薫り高い秋の一日を過ごし、館山を再発見してみませんか。

・青木繁(画家) ・中村彝(画家) ・寺崎武男(画家) ・多々羅義雄(画家) ・倉田白羊(画家)

・中原淳一(画家) ・長沼守敬(彫刻家) ・北村西望(彫刻家) ・俵光石(彫刻家)

・辰野金吾(建築家) ・生田勉(建築家) ・サトウハチロー(詩人) ・小高熹郎(詩人)

・高島宇朗(詩人) ・高田敏子(詩人) ・山村暮鳥(詩人) ・青木茂(小説家) ・島崎藤村(小説家)

・伊藤左千夫(小説家) ・林芙美子(小説家) ・阿川弘之(小説家) ・若山牧水(歌人)

・佐々木信綱(歌人) ・小野鵞堂(書家) ・日下部鳴鶴(書家) ・市河万庵(書家)

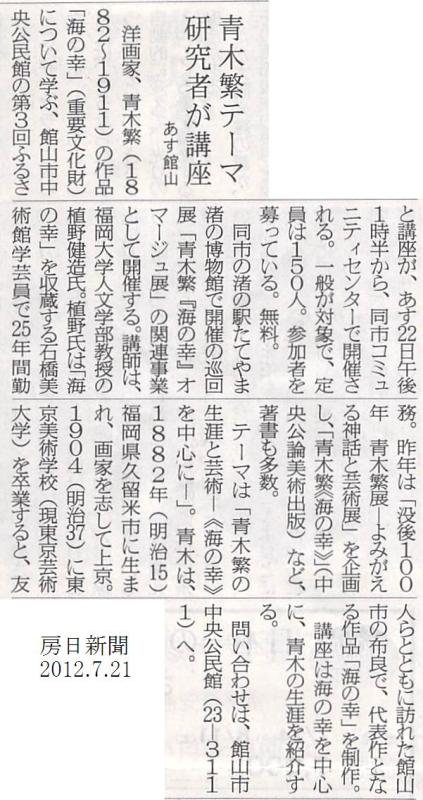

青木繁テーマ研究者が講座

房日新聞 2012年7月21日

洋画家。青木繁(1882〜1991)の作品「海の幸」(重要文化財)について学ぶ、館山市中央公民会の第3回ふるさと講座が、あす22日午後1時半から、同市コミュニティセンターで開催される。一般が対象で、定員は150人。参加者を募っている。無料。

同市の渚の駅たてやま渚の博物館で開催の巡回展「青木繁『海の幸』オマージュ展」の関連事業として開催する。講師は福岡大学人文学部教授の植野健造氏。植野氏は「海の幸」を収蔵する石橋美術館学芸員で25年間勤務。昨年は「没後100年 青木繁‐よみがえる神話と芸術展」を企画し、「青木繁《海の幸》」(中央公論美術出版)など、著書も多数。

テーマは「青木繁の生涯と芸術‐《海の幸》を中心に‐」青木は1882年(明治15年)福岡県久留米市に生まれ、画家を志して」上京。1904年(明治37)に東京美術学校(現東京芸術大学)を卒業すると、友人らとともに訪れた館山市の布良で、代表作となる作品「海の幸」を制作。

講座は海の幸を中心に、青木繁の生涯を紹介する。

問い合わせは、館山市中央公民館(23‐3111)へ。