小谷家のひな祭り

好評で8日に追加公開

⇒印刷用

青木繁「海の幸」誕生の家として知られ、保存運動の進む館山市布良の小谷家住宅(同市指定文化財)で、修復工事を前に今月初め、ひな祭りの公開見学会が行われたが、3日間で延べ200人が来場する人気ぶりだった。このため、8日に急きょ追加公開することになった。

このイベントでは、昭和の雛(ひな)人形とともに、当主夫妻が納戸の奥から発見した古い雛人形も展示公開された。見つかったのは、4対の雛人形と大黒様と恵比寿様、五人囃子と一対の高砂人形の計17体。ひとつの木箱には「久次郎 げん」と記されている。「げん」は、現当主の6代前に婿養子を迎えた女当主の名で、明治3年に98歳で他界していることから、江戸期に制作されたものと推察される。200年を越えるとは思えないほど保存状態もよく、着物の色も美しい。来場者はみな思わぬ文化財に感動していた。

当主の小谷福哲さんは「先祖のげんさんが、小谷家住宅の保存運動にエールを送ってくれて、人形を見つけさせてくれたのではないか」と語り、妻の由喜枝さんは「私が生まれたときに、新しい雛人形を買ってもらったので、60年ぶりに日の目を浴びた人形も嬉しそう」と話した。

青木繁《海の幸》誕生の家と記念碑を保存する会では、館山市のふるさと納税を通じて寄付を募っており、趣旨に賛同する会員を募集している。全国の画家たちの支援により、修復基金の目標額3600万円のうちおよそ半分が集まったため、4月から着工することになり、平成28年春の一般公開を目指している。

追加の公開見学は午前10時から午後3時で多くの来場者を呼びかけている。場所は、JRバス「安房自然村」停留所から徒歩3分。問い合わせは、保存する会の池田恵美子さん(090-6479-3498)まで。

(房日新聞2014.3.7付)

青木繁の洋画「海の幸」描いた家、復元・保存4月着工

館山・布良の小谷家住宅

(朝日新聞2014.2.18)

.

1904(明治37)年に青木繁が洋画「海の幸」を描いた館山市布良の小谷家住宅を復元・保存する工事が4月に着工する。画家らでつくるNPO法人青木繁「海の幸」会と地元の「保存する会」、小谷家当主らが17日、小谷家で協議し、三者で取り交わす覚書の内容を決めた。一般公開は2016年春を目ざす。

協議の結果、工期は2年とし、いったん解体してから瓦や柱などの部材の状態を見極め、実施設計することなどを確認した。

工期はまず、先代当主夫婦の居室を庭に整備し、そこに移ってから母屋を解体する。母屋はできるだけ建築当初の姿に復元する。

当初見込んだ総事業費は3600万円で、「海の幸」会から市へのふるさと納税などを充てるという。

旧家で発見、高砂人形公開

館山「小谷家」江戸後期の作か

(読売新聞2014.3.1付)

館山市布良の市指定文化財「小谷家」で江戸時代後期の作とみられる高砂人形がみつかり、1〜3日、一般公開される。現当主の小谷福哲(ふくあき)さん(63)は「古い家と古い人形ならではのたたずまいを楽しんでほしい」と来場を呼びかける。

小谷家は代々マグロはえ縄漁の船主を務めるなど集落の指導的役割を果たした名家。現在の母屋は1889年(明治22年)の大火後に建てられたもので、1904年(同37年)には、洋画家・青木繁が同家に滞在し、名作「海の幸」(国重要文化財)を描いたことで知られる。市は2009年に「保存状態のいい明治期の貴重な建造物」として文化財に指定した。

今年、小谷家の改修工事が行われるのを前に、地元のNPO法人・安房文化遺産フォーラムが一般公開を企画。古いひな人形を飾ろうというアイデアに、福哲さんの妻由喜枝さん(59)が納戸に古い人形があったことを思い出し、今年1月下旬、小さな木箱に入った高砂人形が見つかった。木箱の裏には「久次郎 げん」とあり、福哲さんが過去帳などで調べた結果、6代前の当主の妻で、明治初めの1870年に98歳で亡くなった「げん」に行き着いた。

福哲さんは「げんの亡くなった年齢などを考えれば、人形は江戸後期の作ではないか」としている。別のふるびた木箱の中には4対の内裏びなも見つかり、一緒に公開をすることにした。由喜枝さんは「人形が狭いところから出たがっていたのでしょう」と感慨深げだ。

公開は午前10時半から午後3時半。無料。問い合わせは、同フォーラム・池田恵美子さん(090・6479・3498)

研究者ら可能性など探る 「館山まるごと博物館」でシンポ

(房日新聞2014.1.26付)

地域の自然遺産や文化遺産を「まるごと博物館」と見立てるエコミュージアムの手法が、市民による生涯学習として全国的に広がりを見せる中、館山市での取り組みを検証するシンポジウムが2月16日、市内のたてやま夕日海岸ホテルで開催される。この分野の第一人者による基調講演やパネルディスカッションをとおして、取り組みがどんな未来を創造できるのか、その可能性と課題を探る。

20年にわたり文化財保存運動を展開してきた「館山まるごと博物館」の取り組みは、実践的なモデル事例として注目されている。〝平和・交流・共生〟をまちづくりの理念として、文化遺産の保存・活用を呼びかけてきた同博物館の活動は、地域住民の絆を育むとともに、共通の歴史をもつ地域間の連携として、広域「まるごと博物館」のまちづくり交流に発展している。

その活動の中心的役割を担ってきたNPO法人安房文化遺産フォーラムと、青木繁《海の幸》誕生の家と記念碑を保存する会が主催し、シンポジウムを企画。横浜国立大学大学院教授で日本エコミュージアム研究会前会長の大原一興氏を迎え、広く世界を見てきた同氏から「文化遺産を活かしたエコミュージアムのまちづくり」と題して基調講演してもらう。

この後、林浩二(県立中央博物館学芸員)、チョン・イルジ(神奈川大学助手)、杉江敬(館山市教育委員会生涯学習課文化財係長)、愛沢伸雄(安房文化遺産フォーラム代表)の4氏をパネリストに話し合う。

午後1時半〜4時までで、参加無料で興味関心のある市民の来場を呼びかけている。

椿の小原家庭園 午前中に見学会

シンポジウムに先立って、同日午前10時から「椿の館」として知られる同市南条の小原家庭園の見学会が開かれる。参加希望者は、同所の観音寺前に時間までに集合する。

小原家は、築160年の和風建築で、離れは映画「赤い鯨と白い蛇」のロケにも使われた。三代前の当主・小原金治(1859〜1939)は、明治期に県議や衆議院議員を務め、安房銀行(千葉銀行の前身)や房総遠洋漁業株式会社の設立と経営に関わり、安房の近代化に大きな役割を果たした。

その孫の謹治(1910〜1999)は、館山市花となったツバキを700種類育てた研究者として世界に知られ、作付した新種は「布良」「相の浜」「山王」などと名付けられ10種類にのぼる。

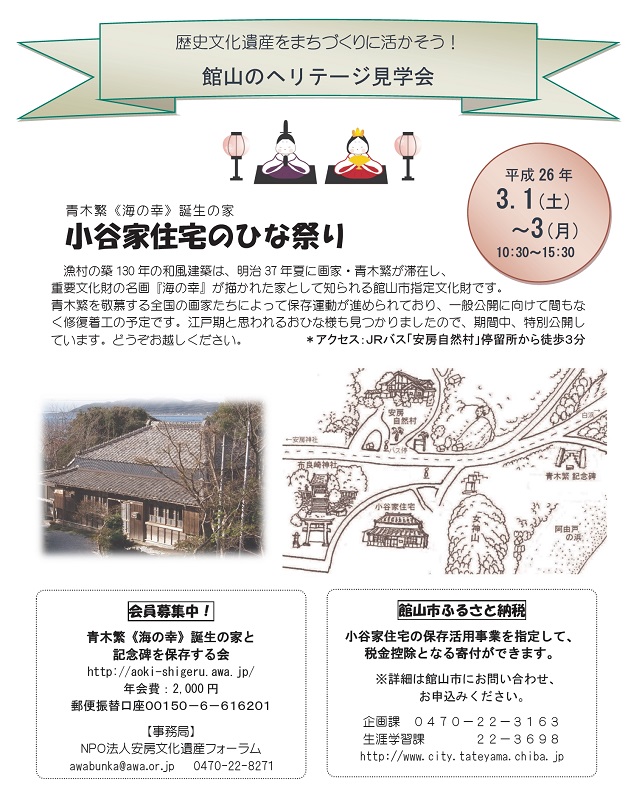

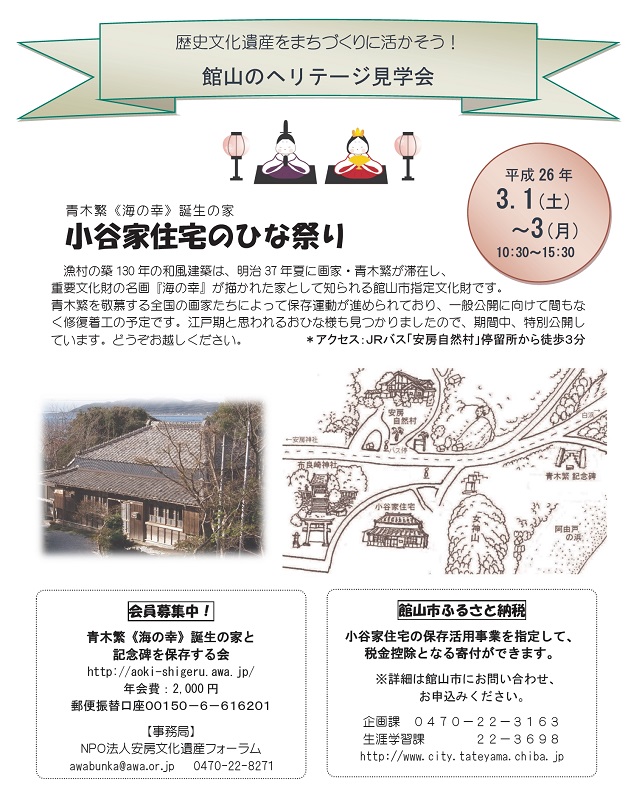

青木繁「海の幸」誕生の家

小谷家住宅のひな祭り

⇒印刷用PDF

漁村の築130年の和風建築は、明治37(1904)年夏に画家・青木繁が滞在し、重要文化財の名画『海の幸』が描かれた家として知られる館山市指定文化財です。

青木繁を敬慕する全国の画家たちによって保存運動が進められており、一般公開に向けてまもなく修復着工の予定です。江戸期のものと思われるお雛様も見つかりましたので、期間中特別公開しまています。どうぞお越しください。

.

【日時】2014年3月1日(金)〜3日(月) 10:30〜15:30

【アクセス】JRバス安房自然村バス停から徒歩3分

【関連事業】

・2月15日(土)=ふるさと館山松岡の偉人・福原有信を語る会

・2月16日(日)=椿の館・小原家庭園

・2月16日(日)=シンポジウム館山まるごと博物館

青木保存会、小谷家住宅公開に向け

東京の歴史建物視察

明治期の洋画家、青木繁が画学生時代に滞在した館山市の小谷家住宅(同市指定文化財)の保存を目指す、「青木繁《海の幸》誕生の家と記念碑を保存する会」(嶋田博信会長)は、このほど、東京の歴史建物バスツアーを行った。会員ら25人が参加。先進事例視察として新宿区立中村彝(つね)アトリエ記念館と旧安田楠雄邸庭園(東京都指定名勝)を訪問した。

同会では、市のふるさと納税制度を活用し、全国の著名な画家が組織するNPO法人青木繁「海の幸」会とともに募金活動を展開。今後、2か年の修理復元工事を経て一般公開を目指している。

館山の転地療養をきっかけに画家となった中村彝は、新宿中村屋の相馬愛蔵夫妻から支援を受けて活躍した。大正期に新宿区下落合に建立した彝のアトリエは、住民による長い保存運動の末、新宿区によって新築復元され、今春から記念館として公開が始まっている。館内はイーゼルや調度品と複製画の展示で当時の雰囲気が再現され、映像で彝の生涯や画業を紹介している。奇しくも館山中村屋は、昭和初期に新宿中村屋から暖簾(のれん)分けした老舗であり、本店喫茶室には彝が布良で描いた「海辺の村(白壁の家)」の複製画が常設されている。

一方、文京区千駄木の旧安田邸は大正期建立の近代和風建築として価値が高く、現在は公益財団法人日本ナショナルトラストに寄贈されている。週2日の公開だが、今回は貸切の特別見学として企画され、管理運営を担っているNPO法人文京歴史建物の活用を考える会(通称たてもの応援団)理事の多児貞子さんから講義を受けた。市民ボランティア80人が建物や庭園の行き届いた清掃管理や館内ガイドなどに活躍。きめ細かい工夫や季節ごとに趣向をこらした企画が好評で、リピーター来場者も多いという。

視察を終えた参加者、「小谷家住宅の公開後のビジョンを具体的に描くためのヒントを多く得た」としている。

(房日新聞2013.12.18付)