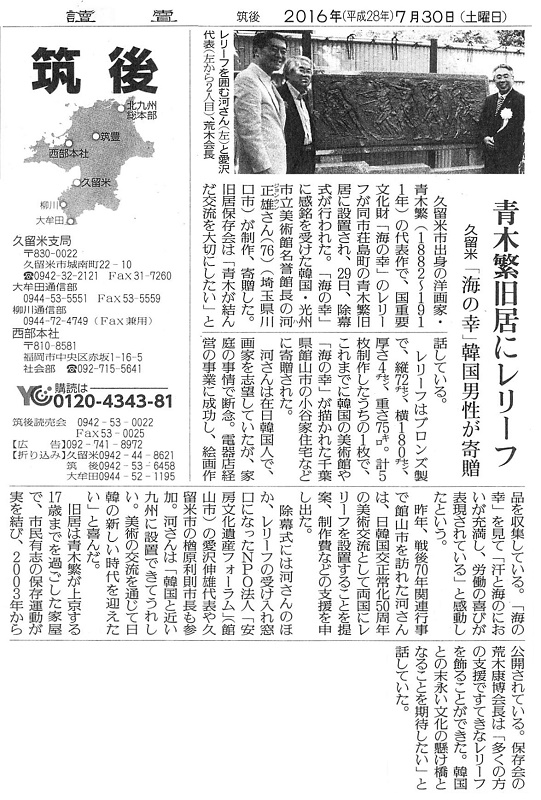

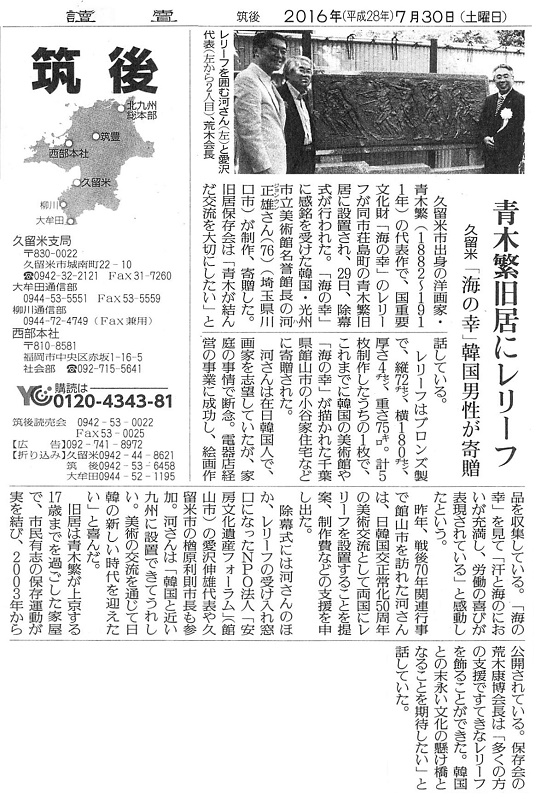

青木繫旧居にレリーフ

久留米「海の幸」韓国男性が寄贈

(読売新聞筑後版2016.7.30付)‥⇒印刷用PDF

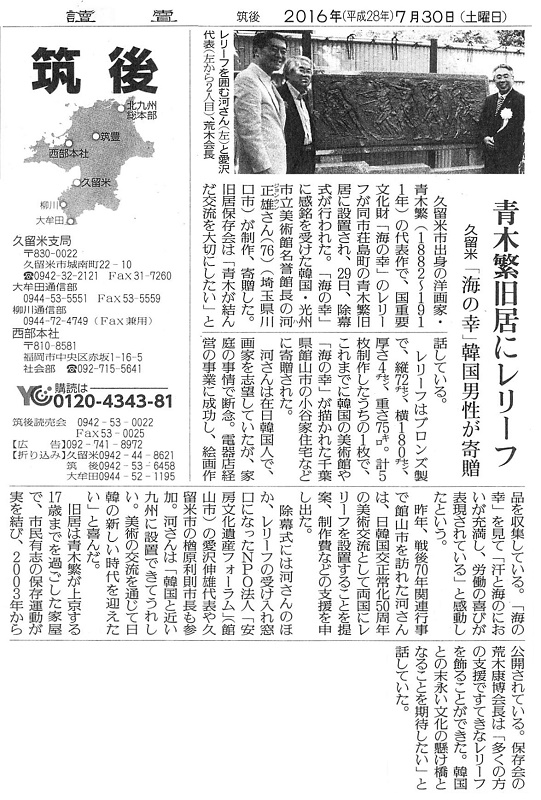

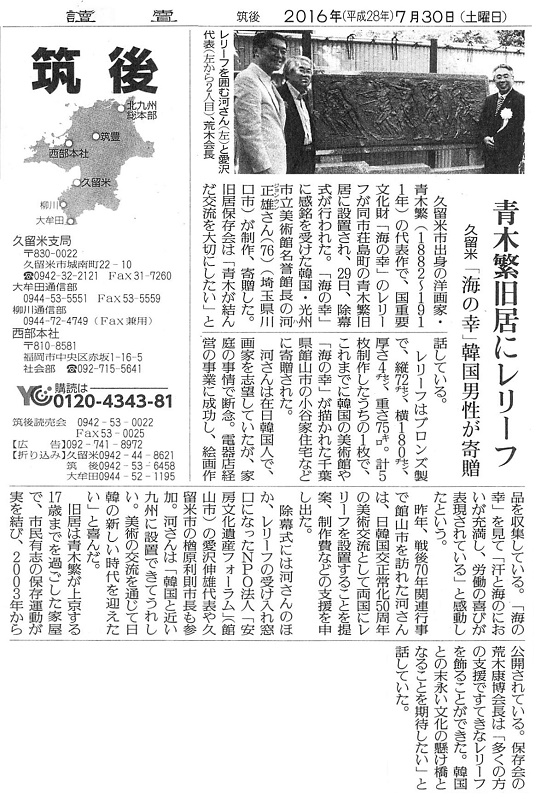

久留米市出身の洋画家・青木繁(1882〜1911年)の代表作で、国重要文化財「海の幸」のレリーフが同市荘島町の青木繁旧居に設置され、29日、除幕式が行われた。「海の幸」に感銘を受けた韓国・光州市立美術館名誉館長の河正雄(ハジョンウン)さん(76)(埼玉県川口市)が制作、寄贈した。旧居保存会は「青木が結んだ交流を大切にしたい」と話している。

レリーフはブロンズ製で、縦72センチ、横180センチ、厚さ4センチ、重さ75キロ。計5枚制作されたうちの1枚で、これまでに韓国の美術館や「海の幸」が描かれた千葉県館山市の小谷家住宅などに寄贈された。

河さんは在日韓国人で、画家を志望していたが、家庭の事情で断念。電器店経営の事業に成功し、絵画作品を収集している。「海の幸」を見て「汗と海のにおいが充満し、労働の喜びが表現されている」と感動したという。

昨年、戦後70年関連行事で館山市を訪れた河さんは、日韓国交正常化50周年の美術交流として両国にレリーフを設置することを提案、製作費などの支援を申し出た。

除幕式には河さんのほか、レリーフの受け入れ窓口になったNPO法人「安房文化遺産フォーラム」(館山市)の愛沢伸雄代表や、久留米市の楢原利則市長が参加。河さんは「韓国と近い九州に設置で来てうれしい。美術の交流を通じて日韓の新しい時代を迎えたい」と喜んだ。

旧居は青木繁が上京する17歳までを過ごした家屋で、市民有志の保存運動が実を結び、2003年から公開されている。保存会の荒木康博会長は「多くの方の支援ですてきなレリーフを飾ることができた。韓国との末永い文化の架け橋となることを期待したい」と話していた。

「海の幸」レリーフに

久留米の青木繫旧居に設置、日韓交流の架け橋へ

(西日本新聞・筑後版2016.7.30付)‥⇒印刷用PDF

久留米市出身の洋画家青木繁の代表作「海の幸」を描いたレリーフが、同市荘島町の青木繁旧居に設置され29日、除幕式があった。寄進した韓国の秀林文化財団の理事長、河正雄(ハジョンウン)さん(76)=埼玉県川口市=は「両国の交流の架け橋となってほしい」と期待を寄せている。

在日2世の河さんは、画家に憧れた経験から不動産賃貸業で成功後、美術館へ絵画寄贈を続けている。昨年、戦後70年と日韓国交正常化50年を迎えたことから、レリーフ化を企画。旧居の他に「海の幸」が描かれた千葉県館山市の小谷家住宅や韓国の美術館計5カ所に寄贈した。

レリーフはブロンズ製で幅約1メートル80センチ、高さ72センチの原寸大。御影石製の台座に乗せ敷地内の庭に置いた。河さんは「働く姿の美しさなどが表現された『海の幸』に感動した。レリーフを通じ、両国の絆が強くなることを願っている」と話した。

(森田明理)

「海の幸」レリーフ

久留米・青木繫旧居に設置

在日韓国人河正雄さん、両国の友好願い寄贈

(毎日新聞筑後版2016.7.30付)‥⇒印刷用PDF

久留米市同市荘島町の青木繁旧居に29日、青木の代表作「海の幸」(1904年)をモチーフにしたブロンズレリーフが設置された。在日韓国人の実業家で、日韓文化交流を進めるソウルの秀林文化財団理事長を務める河正雄(ハジョンウン)さん(76)=埼玉県川口市=が、美術作品を通した日韓友好を願って寄贈した。

レリーフは、オリジナルの海の幸と同じ縦70・2センチ、横182センチ。青木繁が海の幸を描いた千葉県館山市に住む彫刻家、船田正廣さんが原型となる塑像を制作した。日韓国交正常化だった昨年、河さんが船田さんに依頼してレリーフを計5枚作り、3枚を韓国の美術館、2枚を館山の青木繁「海の幸」記念館(小谷家住宅)と、久留米の青木繁旧居に寄贈した。

29日はレリーフの除幕式があり、河さんや久留米市の関係者ら約50人が出席。市所有の旧居を指定管理する保存会の荒木康博会長(66)は「このレリーフが館山、韓国の人たちとの懸け橋になることを願っています」と述べた。70年代に海の幸を初めて見て感動したという河さんも「美術品は人類の宝。レリーフを通し、今まで以上に日韓両国の友好を重ねたい」と語った。

(中村清雅)

朝鮮王族の「七言対句」公開

26代高宗のおい、王位継承争い日本亡命

館山「小谷家住宅」で

(読売2016.8.17付)‥⇒印刷用PDF

朝鮮王族の李?鎔(イジュンヨン)の書「七言対句」が、館山市布良の市指定有形文化財「小谷家住宅」で公開されている。書は2年前、小谷家住宅で見つかり、その後の調査で、王位継承争いに巻き込まれた李が1899年(明治32年)から8年間日本に亡命し、同市北条(当時北条町)で暗殺されかけたことがわかった。

館山市立博物館の岡田晃司学芸員(58)によると、李は朝鮮王朝第26代皇帝の高宗のおい。七言対句は「江上晴烟人似樹楼中紅燭妓如花 韓国李?鎔」と書かれ、名前と雅号「石庭」の印が押されている。「大河の上の明るい霞(かすみ)の中に立つ人は樹(き)に似ている 楼閣にゆらめく紅(あか)い灯(あかり)の中に立つ遊女は花のようだ」という内容。

李の書は鋸南町の日本寺にもある。町史によると、1902年6月に書かれた「乾坤山」の扁額(へんがく)で、乾坤山は日本寺の称号の「山号」に当たる。日本次の住職と同郷だった人物が揮毫(きごう)を依頼し、奉納した。岡田学芸員は七言対句について、別人が書いた可能性を否定し、「日本寺のように頼まれて書くことがあった。一部しか知らない亡命者の偽作を書くことは考えにくい」と指摘している。

扁額を書いた同じ年、李は刺客に襲われる。1902年11月12日付「東京朝日新聞」によると、同5日午前11時頃、北条町八幡倶楽部で男が面会し、帰りがけに短刀で刺そうとしたが、家人に取り押さえられ、殺人未遂容疑で警察に逮捕された。男は東京から船で入り、警察も尾行中だったという。

明治期に政治亡命し、命を狙われたことは、小谷家住宅で七言対句を見つけたNPO法人安房文化遺産フォーラムの愛沢伸雄代表(64)が、当時の外務省資料や、警察の報告書などを国会図書館で調べ、裏付けた。愛沢さんは「神戸でも、朝鮮王族関係者の同時暗殺が亡命者内で計画されていた。李は館山で宿舎を転々と変えていた」と語る。

小谷家当主の小谷福哲さん(65)は「なぜ小谷家にあるのか、どんな気持ちで書いたのか知りたい。波乱万丈、数奇な運命をたどった李が、その後、無事王族に復帰できたのが救い」としている。

小谷家住宅は、洋画か・青木繁が「海の幸」を描いた場所として知られ、七言対句は、小谷家修復後の「青木繁『海の幸』記念館」に展示中だ。

⇒印刷用PDF

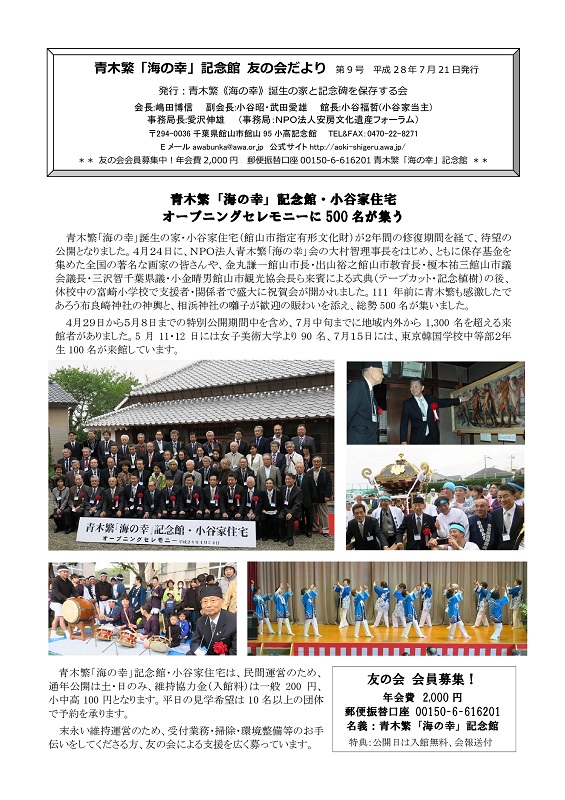

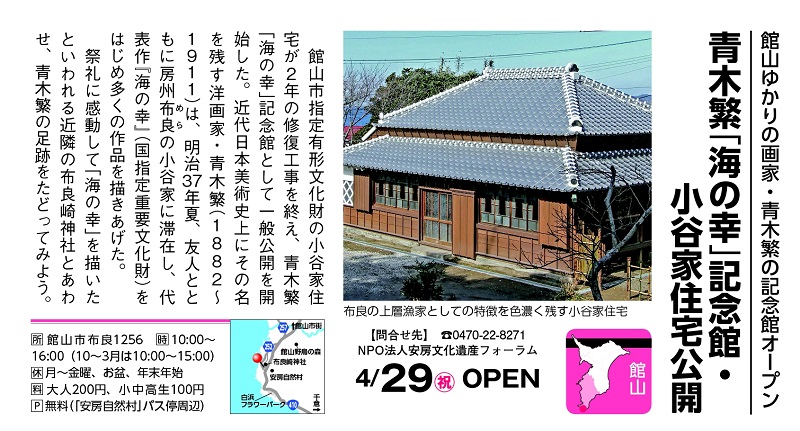

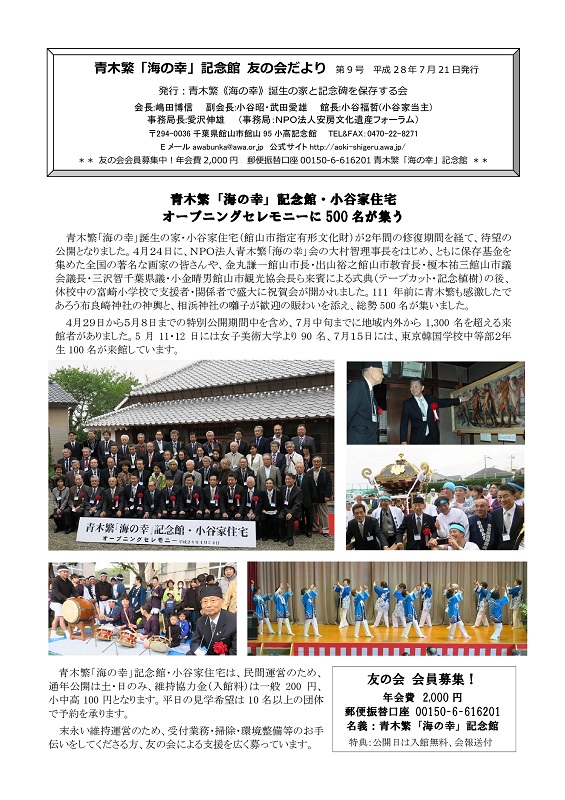

・オープニングセレモニーに500名が集う

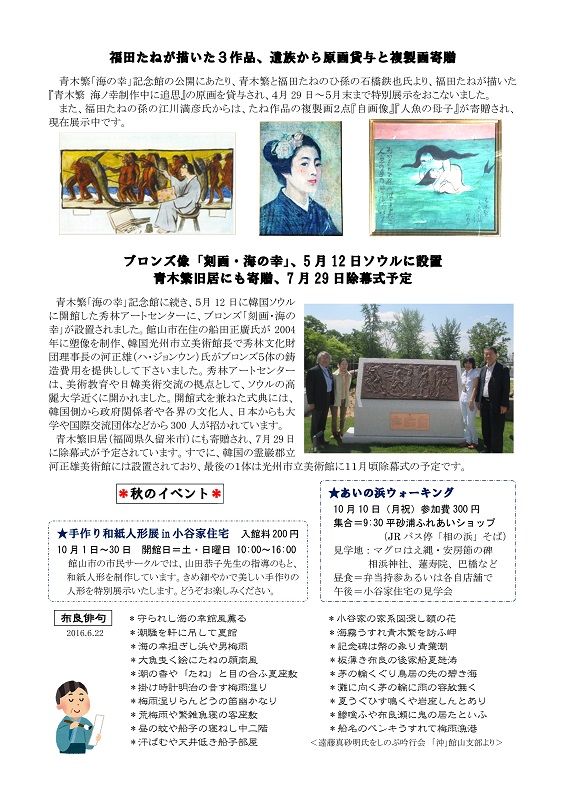

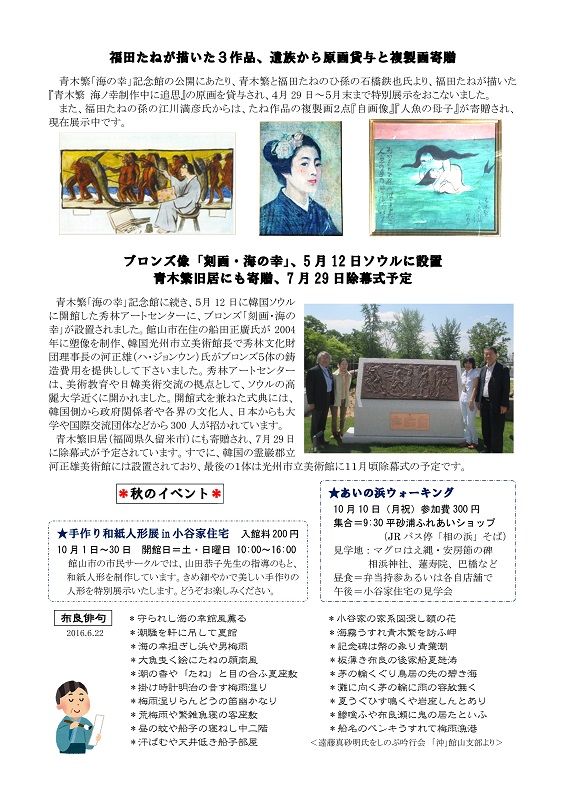

・福田たねが描いた3作品、遺族から原画貸与と複製画寄贈

・ブロンズ像「刻画・海の幸」ソウルと久留米で除幕式

・秋のイベント

–手作り和紙人形展

–あいの浜ウォーキング

・布良俳句

「館山まるごと博物館」のまちづくり

〜よみがえった青木繁「海の幸」誕生の家・小谷家住宅〜

NPO法人安房文化遺産フォーラム 事務局長 池田恵美子

(『まち・むら』誌134号)

千葉県南房総地域に残る戦国大名里見氏の城跡や、戦争遺跡などの歴史・文化遺産が、時代とともに忘れ去られ、破壊されていく状況にあったところを、多面的に保存・活用活動に取り組み、多くの情報を発信(フォーラムやシンポジウム、遺跡ウォーキング、講演会、講習会等を開催)することによって、地域に自信と誇りを呼び戻し、この地を訪れる人びとにも波及し、新たな交流文化によるコミュニティ・ネットワークを広げようと活躍している。地域資源を活用し、参加と連携に多様な方法と工夫を用い、また、積極的な情報発信と幅広い人材活用・育成を行なっており、また、地域の活性化につながる「新しい公共」活動の実践事例およびNPO活動のモデルとして今後一層の発展が期待される。

文化遺産を活かした「館山まるごと博物館」

前記のコメントは、NPO法人安房文化遺産フォーラムが、平成18年度あしたのまち・くらしづくり活動賞・内閣官房長官賞を受賞した際の、審査講評である。

あれから10年。館山市指定史跡となった館山海軍航空隊赤山地下壕跡は広く知られ、見学者は年間3万人を超えるようになった。戦後70年の節目であった昨年は、証言の会を重ね、米国テキサス軍事博物館から新資料を入手し、調査を深めながら、戦争遺跡保存全国シンポジウム千葉県館山大会を11年ぶりに開催した。

また、市道計画により破壊寸前であった里見氏稲村城跡は、17年にわたる保存運動の末、岡本城跡とともに国指定史跡を実らせた。NPO活動の拠点としてきた小高記念館も、昨年、国登録文化財となった。

足もとの自然や有形無形の文化遺産を「館山まるごと博物館」として捉え、豊かな地域資源に磨きをかけ、市民が主役のまちづくり活動に取り組んでいる。なかでも、日本を代表する明治の画家青木繁が滞在し、重要文化財「海の幸」を描いた小谷家住宅の保存運動は、全国の画家とともに取り組んだ活動事例として注目されている。

房総半島南端の小さな漁村のまちづくり

かつてマグロはえ縄発祥の漁村として栄えていた館山市富崎地区(布良と相浜)は、水産業の衰退に伴って少子高齢過疎化が深刻となっていた。青木繁「海の幸」がここで描かれたことは、市民にもあまり知られていなかったが、ゆかりの文化遺産を活かして地域活性化が図れないかと検討し、当NPOと富崎地区コミュニティ委員会の呼びかけにより、平成16年からまちづくりへの取り組みが始まった。

この経緯において、小谷家当主も地域活性化のために私邸を活用することに賛同したため、文化財専門家に調査を依頼したところ、安房地域の漁村を代表する分棟型民家として高い評価を得た。そこで、当主から館山市教育委員会へ指定文化財申請書を提出するとともに、当NPOが事務局を担って、青木繁《海の幸》誕生の家と記念碑を保存する会(以下、青木繁保存会)を発足した。小谷家住宅は館山市指定有形文化財となり、青木繁保存会が管理団体として選任された。

一方、青木繁を敬愛し、画壇の聖地として小谷家住宅を後世に残したいと願う美術家たちも、修復基金を創出する目的でNPO法人青木繁「海の幸」会(以下、「海の幸」会)を設立した。理事長は、女子美術大学名誉理事長であり、後にノーベル医学生理学賞を受賞する大村智先生が就任された。

目的を共有する青木繁保存会、「海の幸」会、館山市教育委員会生涯学習課、小谷家当主は四者協議会として話し合いを重ねた。文化財部分を修復するとともに、古い物置を増改築して当主の居住部とする費用として、総計4,300万円が見積もられ、基金目標額に設定した。

青木繁「海の幸」記念館の開館へ

青木繁の没後100年にあたる平成23年、福岡久留米の石橋美術館・京都国立近代美術館・東京のブリヂストン美術館では、半年にわたる青木繁展が開催された。これを好機として小谷家住宅の修復基金を呼びかけようとしていた矢先に、未曽有の東日本大震災が起こった。全国で震災支援金が募られ、文化財保存の寄付は自粛せざるを得なくなった。

そこで、「海の幸」会では著名な画家によるチャリティ企画が提案され、青木繁「海の幸」オマージュ展が全国巡回で開催された。青木繁保存会も自治体に働きかけて、館山市ふるさと納税の中に、市指定文化財である「小谷家住宅の保存・活用に関する事業」を選定して寄付ができるように制度を整え、積極的に寄付を募った。

同年より、文化庁「地域の文化遺産を活かした地域活性化」事業に4年連続で採択され、地域住民への理解と支援を呼びかけるべく、青木繁「海の幸」フォーラムやまちづくり講座の開催、報告書「ヘリテージまちづくりのあゆみ」の発行などをおこなった。

文化庁の5年目に委託された「NPO等による文化財建造物の管理活用」事業では、造園や垣根作りなどの環境整備、館内の展示設営などを、住民参画型のワークショップ形式で作り上げた。

いよいよ2年間の修復工事を終え、竣工直前に修復基金は充足した。5年に及ぶ文化庁事業をはじめ、様々な取り組みの経費を加算すると、総額約7,000万円近い事業を市民の力で成し遂げたのである。今春、4月29日に念願の青木繁「海の幸」記念館が開館した。

世界に広がるまちづくりネットワーク

開館に先立ち、青木繁保存会の発起人である河正雄氏より、ブロンズ「刻画・海の幸」の5体鋳造と寄贈の申し出があった。河氏は在日韓国人二世の美術メセナであり、作者は館山市在住の彫刻家・船田正廣氏である。戦後70年と日韓国交正常化50周年の節目に、美術友好と平和祈念の証として日韓5ヶ所に設置されることになった。

館山の青木繁「海の幸」記念館・小谷家住宅、福岡久留米の青木繁旧居、そして韓国ソウルの秀林アートセンター、光州市立美術館、霊岩郡立河正雄美術館。平和の文化で結ばれたネットワークは、国境を越え、東アジア共同体のまちづくりに寄与している。

【インフォメーション】

・所在地 〒294-0234千葉県館山市布良1256

・開館日 毎週土・日曜(お盆時期・年末年始を除く)

・開館時間 4〜9月10:00〜16:00 =10〜3月10:00〜15:00

・維持協力金(入館料)一般200円 小中高100円

・友の会:年会費2,000円