韓国TV局が活動を取材 安房文化遺産フォーラム 館山

海外の成功事例として

(房日新聞2017.10.13付)‥⇒印刷用PDF

韓国のTV局「OBSテレビ」が11、12日、館山市の「安房文化遺産フォーラム」(愛沢伸雄代表)の取材に訪れた。「エコミュージアムと地域活性化!」をテーマにしたドキュメンタリー番組の制作を進めており、戦跡をはじめとした地域の文化遺産を活用する海外の成功事例として紹介するという。

地域全体の資源を博物館として活用するエコミュージアムの取り組みは、韓国でも注目されはじめており、「館山まるごと博物館」として地域の自然遺産、文化遺産を保存、活用してまちづくりをする同フォーラムの取り組みに着目した。

韓国国内の取り組みに加え、海外の成功事例として館山のほか、国内エコミュージアム第1号の山形県朝日町でも取材をしているという。

館山を訪れたのは、ディレクターのチョウ・ビョンヨルさんら3人。取材班は、フォーラムのメンバーに活動内容についてインタビューしたほか、赤山地下壕などの戦跡、小谷家住宅などを巡って、文化遺産フォーラムの取り組みを丹念に取材した。

ディレクターのチョウさんは「韓国ではエコミュージアムの概念が定着しておらず、日本の活発な取り組みを紹介して韓国で広めるのが番組の狙い」と語る。

「韓国国内にも数多くの戦跡があるが、ネガティブなイメージから十分に活用が図られていない。平和学習に積極的に活用する館山の取り組みを視聴者に提示したい」と思いを話す。

愛沢代表は「市民が主役となって文化遺産を生かしたまちづくりが評価されたと思う。全国各地でさまざまな取り組みがある中、館山の活動に注目してもらい光栄。番組が韓国での市民中心のまちづくりにつながって、日韓相互のまちづくりの交流につながれば」と話していた。

【写真説明】韓国TV局の取材を受けるメンバー=館山市内で

※2017.12.30に放映されました。

※ポスター原稿⇒印刷用PDF

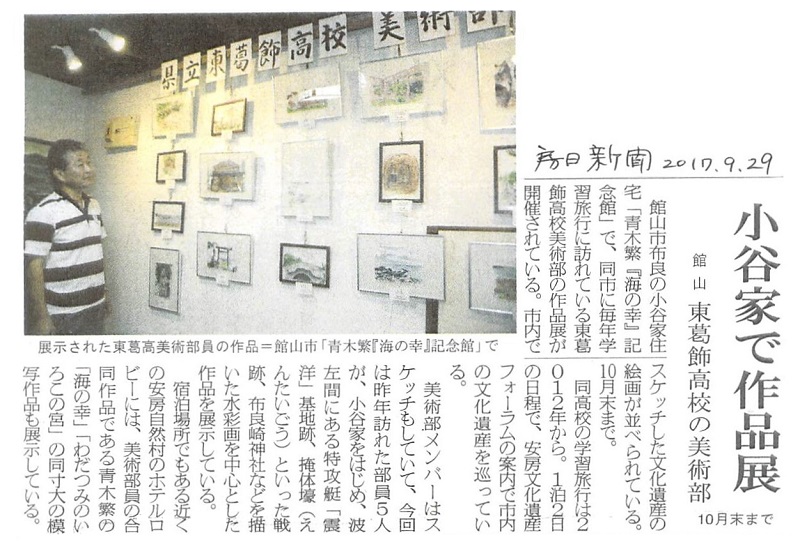

⇒房日新聞

◎維持協力金(入館料)

一般200円・小中高100円

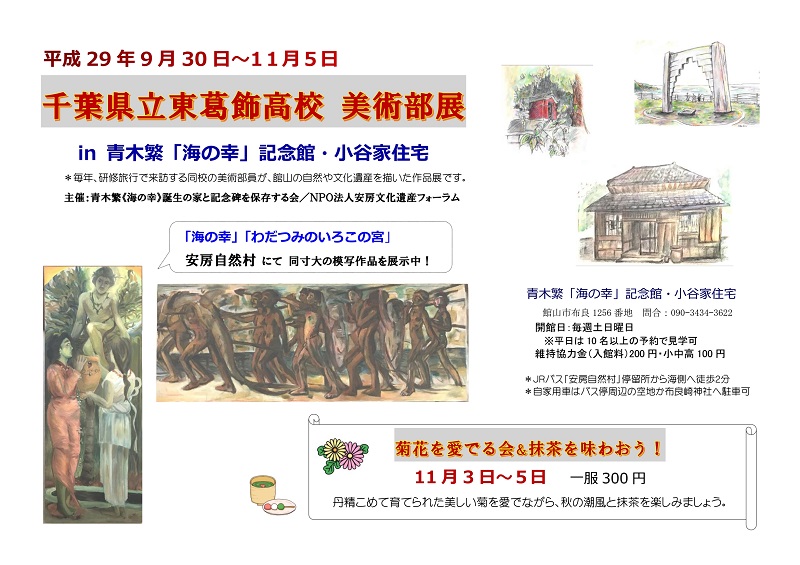

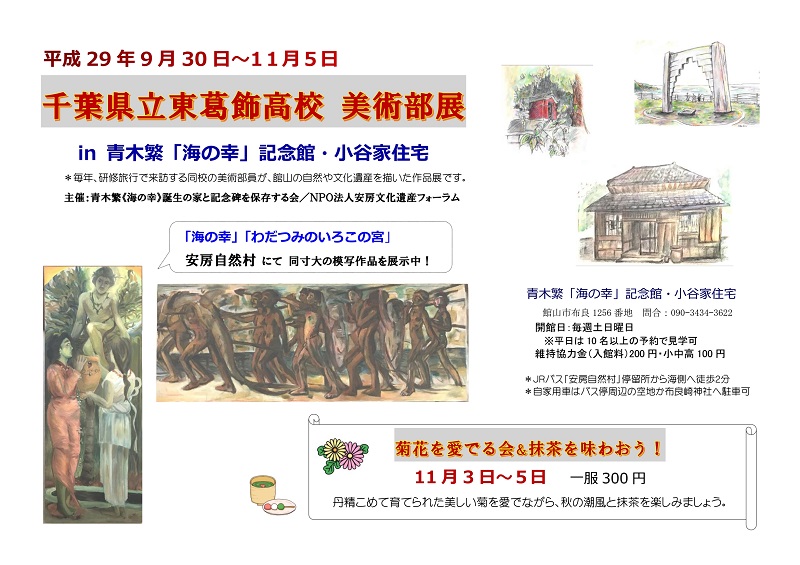

◆千葉県立東葛飾高校美術部展in青木繁「海の幸」記念館・小谷家住宅

*毎年、研修旅行で来訪する同校美術部員が、館山の自然や文化遺産を描いた作品です。

【期間】2017年9月30日(土)〜11月5日(日)

※「海の幸」「わだつみのいろこの宮」安房自然村にて、同寸大の模写作品を展示中!

◆菊花を愛でて抹茶を味わう会

*丹精こめて育てられた美しい菊を愛でながら、秋の潮風と抹茶を楽しみましょう。

【期間】11月3日〜5日

【お茶代】一服300円

館山市布良1256番地 問合:090-3434-3622

開館日:毎週土日曜日

※平日は10名以上の予約で見学可

維持協力金(入館料)200円・小中高100円

*JRバス「安房自然村」停留所から海側へ徒歩2分

*自家用車はバス停周辺の空地か布良崎神社へ駐車可

【主催】青木繁《海の幸》誕生の家と記念碑を保存する会/NPO法人安房文化遺産フォーラム

里帰りした西洋の名画〜西洋の技学んだ日本の洋画、パリ魅了

(朝日新聞:文化・文芸2017.6.28付)‥⇒印刷用PDF

.

モネやルノワールら印象派のコレクションで知られ、世界中から観客が訪れるパリのオランジュリー美術館でいま、ブリヂストン美術館(東京)の所蔵品計76点を並べた企画展が開催されている。「里帰り」となる西洋の名画や、西洋の影響を受けた日本の近代洋画を見ようと、2カ月半で約21万5千人が訪れている。

オランジュリー美術館・ブリヂストン美術館展

オランジュリー美術館の企画展示室(500平方メートル)にルノワールの印象は次代を代表する作品の一つ「すわるジョルジェット・シャルパンティエ嬢」やセザンヌの「サント=ヴィクトワール山とシャトー・ルノワール」、世界に2点だけのマネの自画像の1点などが並ぶ。どれもブリヂストン美術館に常設展示されていた作品だ。

「ブリヂストン美術館の名品—石橋財団コレクション展」(8月21日まで)は、同館が入居するビルの建て替えで長期休館中のため実現した。オランジュリーが、海外のコレクションをまとめて紹介するのは珍しいという。

ブリヂストン美術館は、「ブリヂストン」の創業者・石橋正二郎氏(1889〜1976)が集めた西洋画や近代洋画を公開するため1952年に開館。収集活動は続き、財団の所持品は約2600点にのぼる。

オランジュリー美術館のセシル・ジラルドー学芸員は、「傑作が含まれた美術絵画史の概論のようなコレクション。見た人に衝撃を与えると思った」と、質の高さを評価する。

両館の交流は近年特に深まっている。個人の収集品が大きな役割を果たし、長い歴史がある点も同じだ。

観客 日本的な要素に着目

印象派などの名画だけでなく、近代の日本の画家が西洋絵画に影響されて描いた、油絵の「洋画」も、9点展示されている。

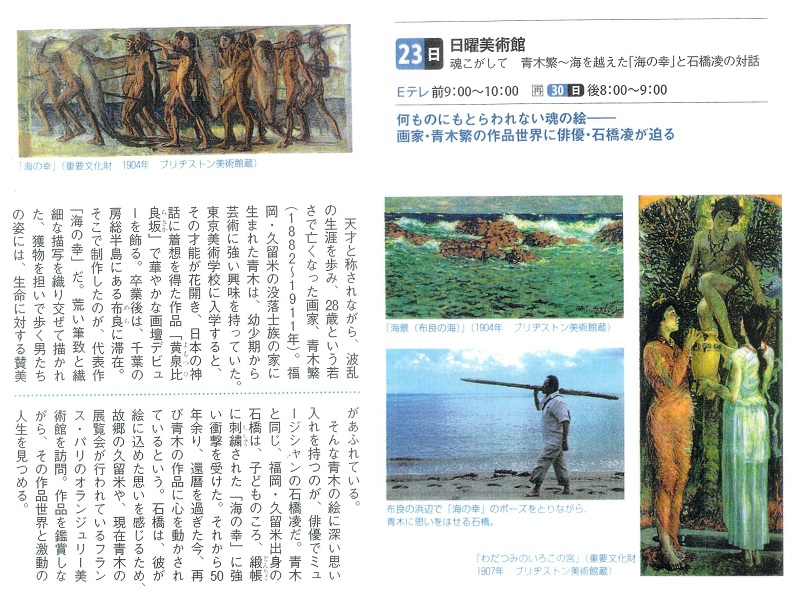

最初の空間に飾られているのは、青木繁の代表作「海の幸」(1904年、重要文化財)。漁を終えたのか、巨大な魚を担いで歩く人々が描かれている。画面に残る下書きの線もあいまって、自然の中で生きる人間の生命力を感じさせる。続く部屋には、藤島武二が古代への憧れを込めて描いたという女性像「天平の面影」(1902年、重要文化財)が。樹木の下で古代風の衣装の女性がたたずみ、古い東洋の美人図も思わせる。坂本繁二郎や藤田嗣治らの作品もある。

観客は、西洋絵画との共通点と、違いを楽しんでいた。美術学校の学生フロール・ボナルさん(19)は、「構図の取り方や空気管が独特だと感じる」と、藤島の作品をスケッチ。「海の幸」に見入っていた無職エリック・フルパンさん(65)は、「洋画は初めてで面白い。日本的な要素を探しながら見ています」。

ジラルドー学芸員は作品調査のために来日した際に初めて洋画を見て、これらが描かれた時代背景に興味を引かれたという。「ゴーギャンらが日本の浮世絵に影響された一方で、日本の画家たちはフランスを訪れて西洋画の技法を吸収していた。洋画も展示することで、ふたつの歴史が見せられる。新しい発見のある展示会になった」という。

フランスで近年、日本の近代洋画について積極的に講演活動をしている東京大学の三浦篤教授(西洋近代美術史)は、「近代洋画は西洋絵画の単なる模倣ではなく、西洋などの影響を画家がそしゃくし、独自に生み出した非常にユニークな存在」とする。

三浦教授は、ドイツで開催された、日本にあるフランス絵画と洋画を紹介する展覧会を監修した経験もある。今展のような機会を通じ、古美術やサブカルチャーだけでなく、日本の近代文化へも関心が広まることを期待するという。

(丸山ひかり)

南房総の「エコミュージアム」

地域市民、誇り持ち活動

愛沢伸雄=NPO法人安房文化遺産フォーラム代表

(千葉日報2017.9.4付「ちばオピニオン」)‥⇒印刷用PDF

地域全体を博物館と見立てて、魅力的な自然遺産や文化遺産を再発見するとともに、市民の主体的な学習・研究・展示・保全などの活動を通じて活性化を図るまちづくり手法を「エコミュージアム」という。もっとも重要なことは、住民が自ら地域課題をよく理解し、暮らしやすい地域の将来像を描くことだといわれる。

地図を逆さに見ると、房総半島南部の安房地域は、弧を描いた日本列島の頂点に位置している。地政学上、重要な軍事拠点であるとともに、広く海洋世界と交流し共生した地であった。繰り返し起きる地震津波や遭難、戦乱などを乗り越え、助け合い、支え合って生きてきた先人たちの姿を学ぶことができる。

世界史教師であった私は、足もとの地域教材を活かして、地域と自己を見つめなおし、世界を俯瞰するグローバルな視野を育む教育を試みてきた。生徒が主役の授業づくりは、やがて市民が主役の生涯学習まちづくりに発展した。

人びとの記憶から消された歴史は多いが、30年にわたる市民の保存運動により、戦争遺跡群や里見氏城跡群、青木繁「海の幸」誕生の小谷家住宅をはじめ小高記念館や小原家住宅などの建物を、国や市の指定・登録文化財とすることに成果を上げてきた。

「館山まるごと博物館」活動を通じて、市民らは自分たちが暮らす地域への誇りを蘇らせ、まちづくりへのエネルギーを呼び起こしている。

NPO活動の主たる事業は、スタディツアーガイドである。赤山地下壕跡の入壕者は、東日本大震災の影響により一時激減したが、「戦後70年」の取り組みがメディアに広く紹介されたことを機に、年間3万人を超えるようになった。

NPO設立当初は、平和学習ツアーが大半であったが、昨今はエコミュージアムまちづくり視察の来訪者が、国内外から増えている。「館山まるごと博物館」の事例は、行政主導ではなく、市民の主体的活動であることが注目されているという。

また、全国の美術家などとネットワークを図って、小谷家住宅の修復基金を創出し、青木繁「海の幸」記念館を昨春開館した。細々とした民間運営のため、開館日は土日のみ(平日は団体予約可)であるが、来館者は年間3000人を超えた。

この活動では、ノーベル賞の大村智先生が理事長であるNPO法人青木繁「海の幸」会、青木繁の故郷・福岡県久留米市の青木繁旧居保存会、作品を所蔵する石橋財団をはじめ、多くの団体やゆかりの自治体との連携による成果が評価され、千葉県知事より「ちばコラボ大賞」が授与された。

洋画で最初の重要文化財となった青木繁「海の幸」は、現在パリで展覧会が開かれ、国際的な評価が高まっている。東京八重洲のブリヂストン美術館は、海外からの誘客を図るため、東京オリンピック前にリニューアルオープンの予定で建て直しを進めている。

かつて千葉県は「NPO立県」を標榜していた2004年に、我々も法人を設立して13年になる。多様な公益活動の成果を上げているものの、現実には人件費も困難な状況が続き、ソーシャル・ビジネスの展開を模索している。

地元の若者が残るような魅力的な地域づくりを進め、高齢者の年金プラス5万円の収入につながっていく仕事づくりのためにも、県や市をはじめ多様な主体との協働をさらに図り、次のステップに進んでいきたいと願っている。

青木繁「海の幸」記念館

2017年8月12・13日(土日)は、休館とします。

8月の開館日

・5日(土)

・6日(日)

・19日(土)

・20日(日)

・26日(土)

・27日(日)

※11日(金)〜15日(火)を除く平日は、

10名以上で見学予約を受け付けます。

少人数の場合は、10名分(2,000円)で承ります。

青木繁を特集、NHKEテレ「日曜美術館」

(房日新聞2017.7.21付)

館山市布良で代表作「海の幸」を描いた画家・青木繁が、7月23日のNHKEテレの「日曜美術館」で特集される。タイトルは「魂こがして青木繁〜海を越えた〝海の幸〟と石橋凌の対話〜」。放映は午前9時から。

青木と同じ福岡県久留米市出身で、青木の絵に深い思い入れを持つ俳優でミュージシャンの石橋凌さんが、青木の作品世界に迫る内容。海の幸を描いた布良にも番組スタッフが訪れ、小谷家住宅「青木繁『海の幸』記念館」、布良の海、布良崎神社などを主催したという。

※再放送は7月30日(日)20時〜