「0470-」No.51(2019.5.31)‥⇒印刷用PDF

印刷技術は進歩と共に

.

高校では写真部に所属していました。将来も写真を撮りたいと思っていたけれど、卒業してすぐに東洋インキという東京の会社に就職して、着色の研究をしました。インキは、顔料とニスを混ぜ合わせて作ります。掃除にシンナーを使うため身体には負担が大きく、具合が悪くなってしまい、1年あまりで辞めて館山に戻ってきました。その後、東京の小宮山印刷という会社から、カメラマンが足りないと声がかかり、再び上京しました。当時の印刷は、ガラスを使ったオフセット印刷。その後、フィルムに切り替わり、スキャナー時代がきました。バルセロナ五輪のときにデジタルになって伝達の高速化が進みました。今はCCDの技術が上がり、コンパクトカメラでも大きなデータを扱えるようになりました。私がいた時代は、印刷技術が一番進歩した時期。変化とともに、私の仕事もとにかく忙しかった。30才近くで再び館山に戻り、クロスフィールド社製マグナスキャン656というデジタルスキャナーを、千葉県で初めて導入しました。これはNASAで開発され、バルセロナ五輪で使われた、たいへん優れたものでした。「館山にマグナスキャンを使っている製販会社がある」と富士フィルムの社内報に紹介されて知れ渡り、都内の仕事も広く手がけるようになりました。

アナログの特殊技術とデジタル知識の融合

私はガラス板からCCDまで進化する時代を経験し、一級カラースキャナー技能士という国家資格を取得しました。この資格者は全国で3人いましたが、現在は2人です。私たちアナログ世代はどんどん活躍する場が減り、この技術は必要なくなってしまいました。デジタルカメラがすべて自動修正してくれて、だれが撮っても綺麗に仕上がるからです。しかし絵画の複製は、ただ綺麗に仕上げればよいというものではありません。作家が当時描いたであろう色を忠実に再現することが重要なのです。デジタルデータは劣化せず保存に適しているので、美術館にある古い絵画の写真も、通常はポジフィルムからデジタルデータに変換します。中にはポジフィルムのまま保存され、劣化しているものもあります。1904年に館山市布良で描かれた青木繁の「海の幸」は、100年以上経っているので、様々な経年変化が起きていました。ですから、所蔵美術館から借用したデータをもとに複製画を作るには、色修正をしなければなりません。さらに作品の傷をデータ上で修正し、必要に応じて色補正をおこない、できるだけ原画に近づけます。これは、アナログ時代に習得した特殊技術と、今のデジタルの特徴を理解してこそできることなのです。

描いた当時の状態に複製する

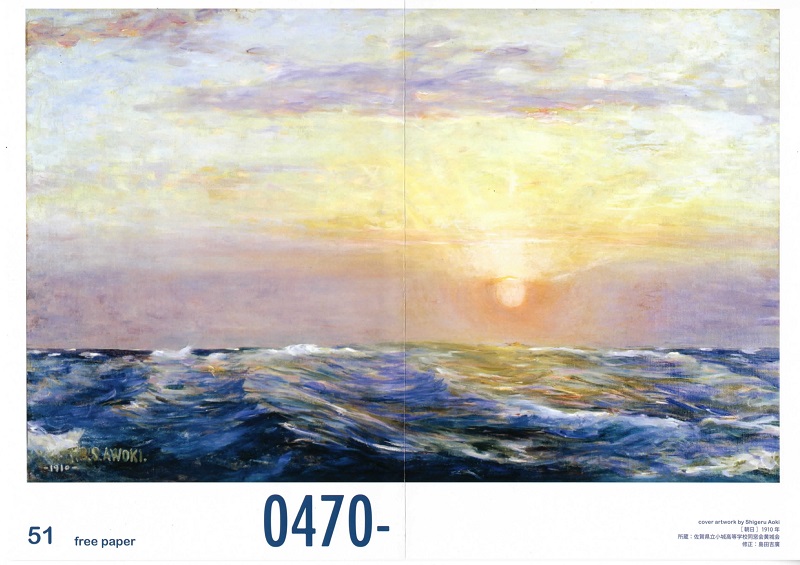

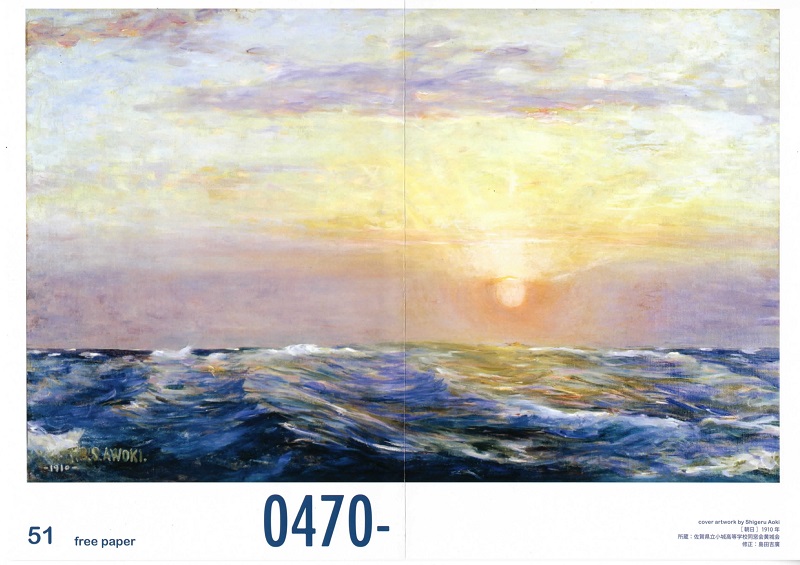

私はこれまで青木繁の複製画を5作品制作しました。何度も美術館に通い、原画を見ては記録して、記憶して、データと照らし合わせての繰り返しです。代表作「海の幸」の特徴としては、ダークブラウンが多く使われています。複製画でこの色を出すのはとても難しいのです。赤に青を足すとブラウンになりますが、強く足し過ぎるとブラックになってしまう。複製作業に取り組んで感じたのは「名画は茶系色が多いな」ということ。たとえばミレーの「落穂拾い」や「羊飼い」など。青木繁作品をふくせいするのはとても難しかった。なかでも「朝日」という作品について、私はずっと悩んでいました。晩年病と闘いながら、朝日を描くものだろうか。実際に描かれた唐津湾は北を向いていて朝日は昇りません。これは、幸せの絶頂だった頃の布良の夕日ではないかと。しかし、修正作業を通して絵に向き合っていると、波にすごく力が入っていることがわかりました。朝日だろうと夕日だろうとどちらでもいいのです。青木が描きたかったのは太陽ではなく、波だったんだと気がつきました。「朝日」という作品名は没後につけられたそうですが、本当のタイトルは「玄界灘」なんじゃないかと私は思っています。原画はひび割れしている部分が多いので、それを細かく修正して、描いた当時の状態に戻して複製画を作りました。実は私も心臓に疾患を持っていて、いつ自分の人生が終わるかわからない。青木の苦悩と自分を照らし合わせながら頑張りました。何度も色校正を出して吟味し、完成までに2年近くかかりました。最近「朝日」が佐賀県重要文化財に指定されたと聞いてとても嬉しく思っています。

布良は美術界の聖地

私が小学校の頃、学校に「海の幸」の写真が飾られていたのですが、あんな下品な絵は大嫌いだと感じていました。日本で最初の洋画の重要文化財「海の幸」が描かれた布良は、美術界の聖地と呼ばれているそうです。2008年には、布良の活性化を目ざして「青木繁《海の幸》誕生の家と記念碑を保存する会」ができました。青木繁が過ごした個体家住宅を保存するために、全国の画家の皆さんと一緒にお金を集めて修復し、2016年に青木繁「海の幸」記念館を開館しました。全国から400名を超える友の会の会費と入館料などで運営しています。この活動を通して、青木繁を誇りに思えるようになりました。今では、「海の幸」は布良?神社の祭りの神輿がヒントになって描かれたと確信しています。今年のGWには廃校の富崎小学校を活用して、「海とアートの学校まるごと美術館」を開館しました。夏休みには、渚の駅ギャラリーで「館山の海を愛した画家たち展」を開催し、複製画も展示予定です。

島田吉廣[しまだ よしひろ]

1950年館山市生まれ。高校卒業後、都内印刷会社へ就職し、その後地元に戻り自身の印刷会社「アートプロセス」を開業。日本に3人しかいかい厚生労働大臣認定の「カラースキャナ一級技能士」取得者。現在は「青木繁《海の幸》誕生の家と記念碑を保存する会」副会長を務め、青木繁の5作品を複製画制作。

インタビュー・写真・文 菅野博

青木繁「海の幸」記念館・小谷家住宅

〒294-0234 千葉県館山市布良1256

開館=毎週土・日曜(お盆時期・年末年始を除く。平日は団体予約承ります。)

4〜9月= 10:00〜16:00

10〜3月= 10:00〜15:00

入館料(維持協力金)=一般200円、小中高100円

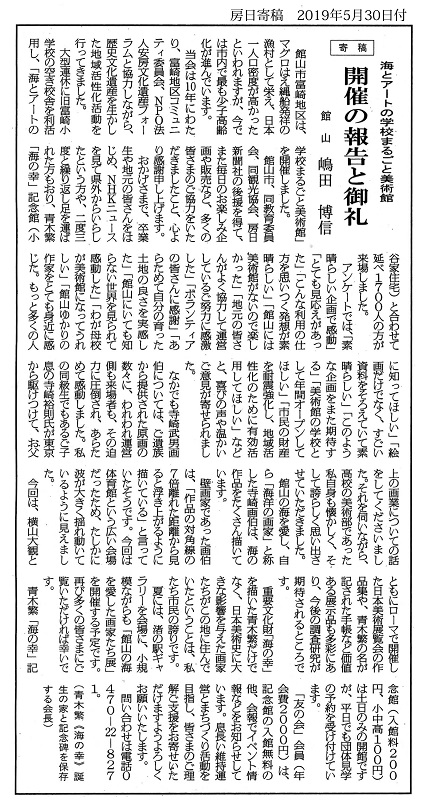

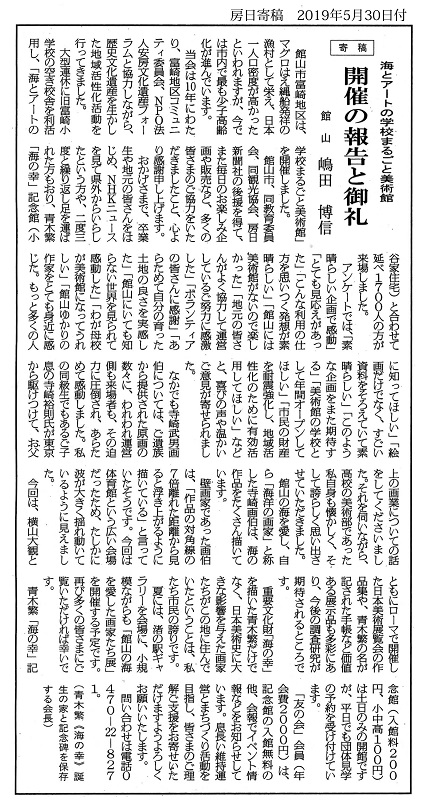

海とアートの学校まるごと美術館 開催の報告と御礼

嶋田博信 (青木繁《海の幸》誕生の家と記念碑を保存する会会長)

(房日新聞2019.5.30付)‥⇒印刷用PDF

館山市富崎地区は、マグロはえ縄船発祥の漁村として栄え、日本一人口密度が高かったといわれますが、今では市内で最も少子高齢化が進んでいます。当会は10年にわたり、富崎地区コミュニティ委員会・NPO法人安房文化遺産フォーラムと協力しながら、歴史文化遺産を活かした地域活性化活動を行なってきました。

このたび大型連休に旧富崎小学校の空き校舎を利活用し、「海とアートの学校まるごと美術館」を開催しました。館山市・同教育委員会・同観光協会・房日新聞社の後援を得て、また毎日のお楽しみ企画や販売など多くの皆様のご協力をいただきましたこと、心より感謝申し上げます。

おかげ様で、卒業生や地元の皆さんをはじめ、NHKニュースを見て県外からいらしたという方や、二度三度と繰り返し足を運ばれた方もおり、青木繁「海の幸」記念館(小谷家住宅)と合わせて延べ1700人の方が来場しました。

アンケートでは、「素晴らしい企画で感動」「とても見応えがあった」「こんな利用の仕方を思いつく発想が素晴らしい」「館山には美術館がないので楽しかった」「地元の皆さんがよく協力して運営しているご努力に感激した」「ボランティアの皆さんに感謝」「改めて自分の育った土地の良さを実感した」「館山にいても知らない世界を見られて感動した」「我が母校が美術館になって嬉しい」「館山ゆかりの作家をとても身近に感じた。もっと多くの人に知ってほしい」「絵画だけでなく、すごい資料を揃えていて素晴らしい」「このような企画をまた期待する」「美術館の学校として年間オープンしてほしい」「市民の財産を耐震強化し、地域活性化のために有効活用してほしい」などと、喜びの声や温かいご意見が寄せられました。

なかでも寺崎武男画伯については、ご遺族から提供された原画の数々に、我々運営側も来場者もその迫力に圧倒され、あらためて感動しました。私の同級生でもあるご子息の寺崎裕則氏が東京から駆けつけて、お父上の画業についての話して下さいました。それを伺いながら、高校の美術部であった私自身も懐かしく、そして誇らしく思い出させていただきました。

館山の海を愛し、自ら「海洋の画家」と称した寺崎画伯は、海の作品をたくさん描いています。壁画家であった画伯は、「作品の対角線の7倍離れた距離から見ると浮き上るように描いている」と言っていたそうです。今回は体育館という広い会場だったため、たしかに波が大きく揺れ動いているように見えました。今回は、横山大観とともにローマで開催した日本美術展覧会の作品集や、青木繁の名が記された手帳など価値ある展示品も多彩にあり、今後の調査研究が期待されるところです。

重要文化財「海の幸」を描いた青木繁だけでなく、日本美術史に大きな影響を与えた画家たちがこの地に住んでいたということは、私たち市民の誇りです。夏には、渚の駅ギャラリーを会場に、小規模ながらも「館山の海を愛した画家たち展」を開催する予定です。再び多くの皆様にご覧いただければ幸いです。

青木繁「海の幸」記念館(入館料200円・小中高100円)は土日のみの開館ですが、平日でも団体見学の予約を受け付けています。「友の会」会員(年会費2千円)は、記念館の入館無料のほか、会報でイベント情報などをお知らせしています。息長い維持運営とまちづくり活動を目ざし、皆様のご理解ご支援をお寄せいただけますようよろしくお願いいたします。

問合せ0470-22-8271

房日新聞〈読者のコーナー〉 (2019年5月28日付)

「布良のイタリア楽しんだ展覧会」(吉良康矢さん)

「海とアートの学校まるごと美術館」(ゴールデンウィークに旧富崎小学校で開催)の感想が寄せられました。

▼ゴールデンウィーク「海とアートの学校まるごと美術館」の様子

【読者のコーナー】

布良のイタリア楽しんだ展覧会

(房日新聞2019.5.28付)

5月の連休は、寺崎武男の絵画を見たくて、館山市布良の旧富崎小学校で開催された展覧会を見に出掛けました。

寺崎武男の絵画を初めて見たのは南房総市白浜町の下立松原神社で、房州に伝わる神話を描いた壁画でした。それから他の作品を見たいと思いました。

今回の展覧会で、神話画以外の多くの絵に初めて触れる事ができました。戦争画や仏教画、さらに国史絵画もあり、題材は目まぐるしく変わるものを感じましたが、ベネチアを舞台に描いた絵画が多く展示されていました。

今は現代アートの祭典としてよく知られているベネチアビエンナーレに、戦間期に参加して日本人として初めて入賞していたのは驚きでした。そして戦後は、イタリアで学んだフレスコ画、テンペラ画、エッチングとリトグラフの版画を房州の若者たちに伝えていたとは。

さて会場展示作品のなかで一際目を引いたのは、布良?神社に鳥居型の額装で奉納されている絵画でした。

天富命が布良に上陸したシーンを描いた絵で、フレスコ画のような絵具層の剥落が見られました。

工業生産されたチューブ入りの絵具を使わないで、顔料と展色剤を自ら混ぜ、支持体、基底剤は自家製を使用しているのが確認できました。

描かれた当時は新しい画材の研究が進んでいなかったため、イタリアと風土が異なる日本で、ルネサンス期の古典技法の中から材料と技法を選択して、独自の表現を試みていたのでしょう。

剥落からかろうじて残った画面に描かれた船の大群や潮の躍動感から、眼前に迫り来る印象を受けました。

何が描かれているかではなく、画家に描かせた衝動はどこからきているのかを知りたくなりました。

心の中には天正遣欧少年使節も訪れたベネチアのきらめく陽光や水面への映り込みがあったのかもしれないと思いました。

今後、寺崎武男が日本美術史で重要な画家として注目されていくのが、非常に楽しみです。

(館山市 吉良康矢)

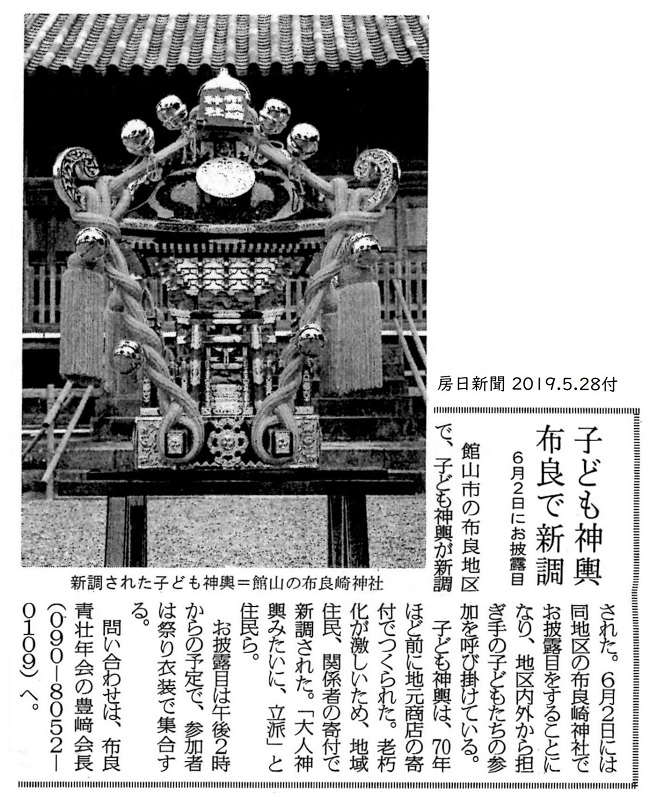

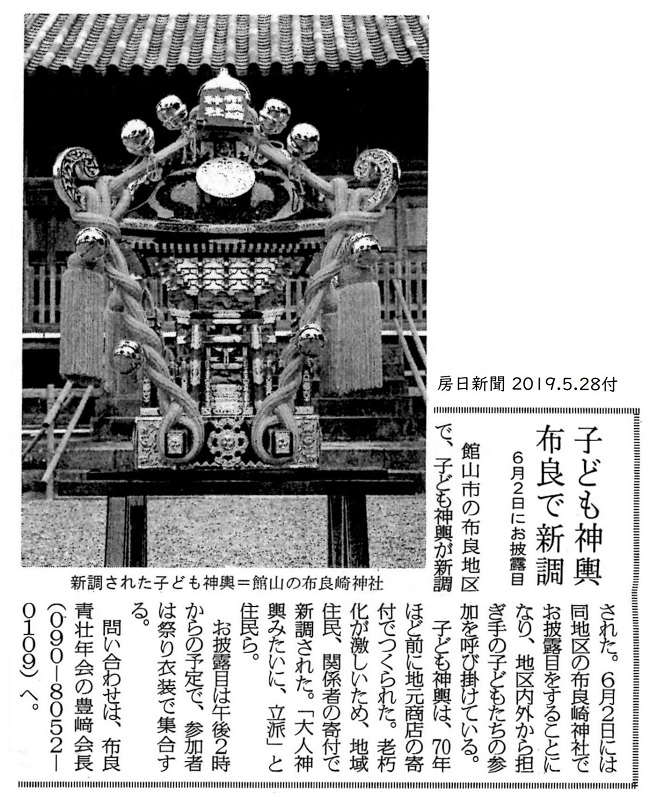

子ども神輿 布良で新調

6月2日にお披露目

(房日新聞2019.5.28付)

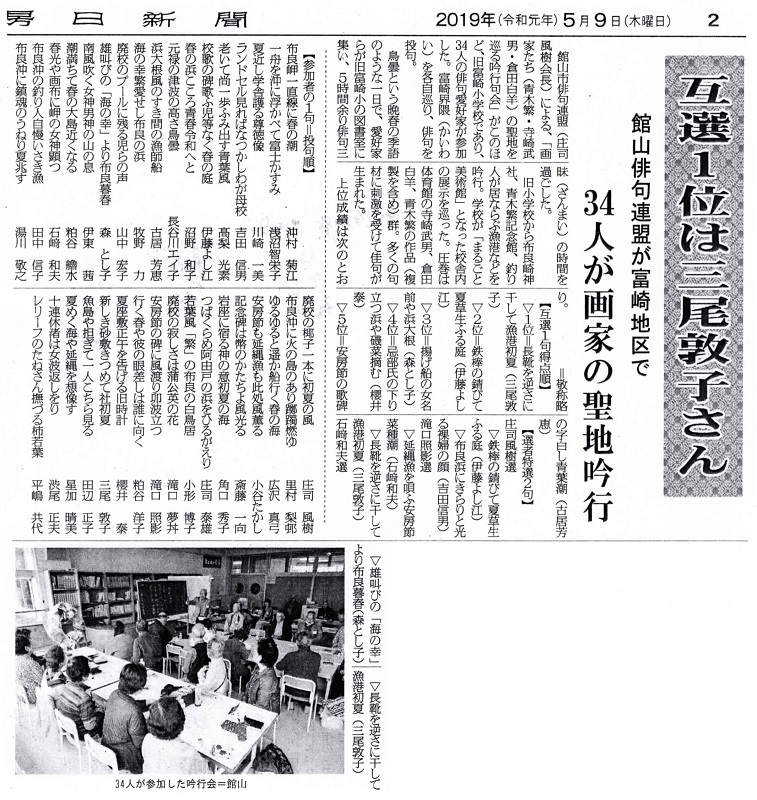

34人が画家の聖地吟行

互選1位は三尾敦子さん

館山俳句連盟が富崎地区で

(房日新聞2019.5.9付)‥⇒印刷用PDF

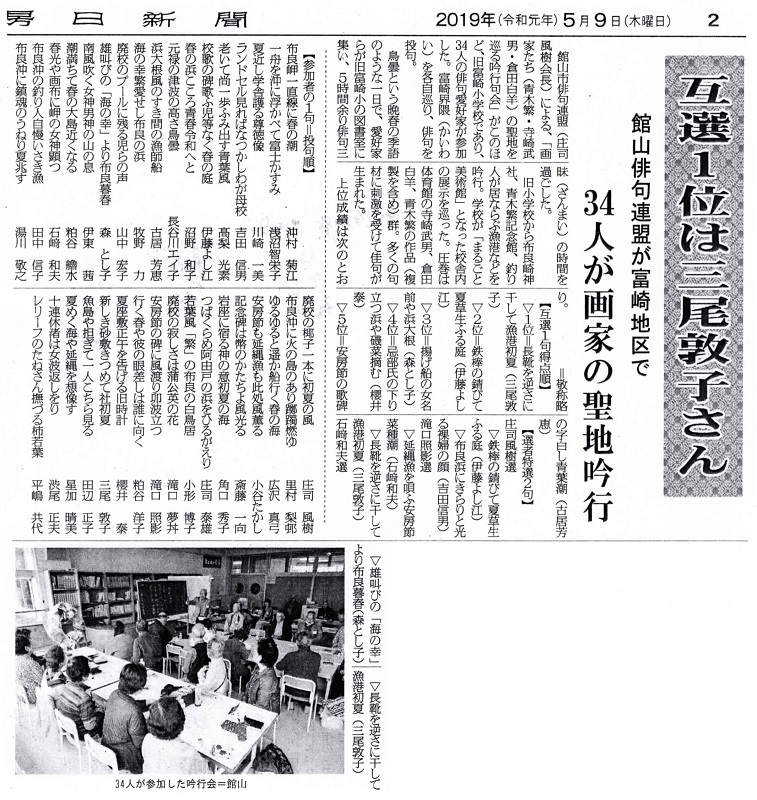

館山市俳句連盟(庄司風樹会長)による、「画家たち(青木繁・寺崎武男・倉田白羊)の聖地を巡る吟行句会」がこのほど、旧富崎小学校であり、34人の俳句愛好家が参加した。富崎界隈(かいわい)を各自巡り、俳句を投句。

鳥曇という晩春の季語のような一日で、愛好家らが旧富崎小の図書室に集い、5時間余り俳句三昧(ざんまい)の時間を過ごした。

旧小学校から布良崎神社、青木繁記念館、釣り人が居ならぶ漁港などを吟行。学校が「まるごと美術館」となった校舎内の展示を巡った。圧巻は体育館の寺崎武男、倉田白羊、青木繁の作品(複製を含め)群。多くの句材に刺激を受けて佳句が生まれた。

上位成績は次のとおり。=敬称略

【互選1句得点順】

▽1位=長靴を逆さに干して漁港初夏(三尾敦子)

▽2位=鉄棒の錆びて夏草生ふる庭(伊藤よし江)

▽3位=揚げ船の女名前や浜大根(森とし子)

▽4位=忌部氏の下り立つ浜や磯菜摘む(櫻井泰)

▽5位=安房節の歌碑の字白し青葉潮(古居芳恵)

【選者特選2句】

庄司風樹選

▽鉄棒の錆びて夏草生ふる庭(伊藤よし江)

▽布良浜にきらりと光る裸婦の顔(吉田信男)

滝口照影選

▽延縄漁を唄ふ安房節菜種潮(石?和夫)

▽長靴を逆さに干して漁港初夏(三尾敦子)

石崎和夫選

▽雄叫びの「海の幸」より布良暮春(森とし子)

▽長靴を逆さに干して漁港初夏(三尾敦子)

【参加者の1句=投句順】

・布良岬一直線に春の潮 (沖村 菊江)

・一舟を沖に浮かべて富士かすみ (浅沼智栄子)

・夏近し学舎護る尊徳像 (川崎 一美)

・ランドセル見ればなつかしわが母校 (吉田 信男)

・老いて尚一歩踏み出す青葉風 (高梨 光素)

・校歌の碑歌ふ児等なく春の庭 (伊藤よし江)

・春の浜こころ青春令和へと (沼野 和子)

・元禄の津波の高さ鳥曇 (長谷川エイ子)

・浜大根風のすき間の漁師船 (古居 芳恵)

・海の幸繁愛せし布良の浜 (牧野 力)

・廃校のプールに残る児らの声 (山中 宏子)

・雄叫びの「海の幸」より布良暮春 (森 とし子)

・南風吹く女神男神の山の息 (伊東 茜)

・潮満ちて春の大島近くなり (粕谷 艪水)

・春光や画布に岬の女神顕つ (石崎 和夫)

・布良沖の釣り人自慢いさき漁 (田中 信子)

・布良沖に鎮魂のうねり夏兆す (湯川 敬人)

・廃校の椰子一本に初夏の風 (庄司 風樹)

・布良沖に日の島のあり躑躅燃ゆ (里村 梨邨)

・ゆるゆると遥か船行く春の海 (広沢 真弓)

・安房節も延縄漁も此処風薫る (小谷たかし)

・記念碑は幣のかたちよ風光る (斎藤 一向)

・岩座に宿る神の意初夏の海 (角田 秀子)

・つばくらめ阿由戸の浜をひるがえり (庄司 泰雄)

・若葉風「繁」の布良の白鳥居 (小形 博子)

・廃校の寂しさは蒲公英の花 (滝口 夢丼)

・安房節の碑に風渡り卯波立つ (滝口 照影)

・行く春や彼の眼差しは誰に向く (粕谷 洋子)

・夏座敷正午を告げる旧時計 (櫻井 泰)

・新しき砂敷きつめ社初夏 (三尾 敦子)

・魚島や担ぎて一人こちら見る (田辺 正子)

・夏めく海や延縄を想像す (星加 晴美)

・十連休渚は女波返しをり (渋尾 正夫)

・レリーフのたねさん撫づる柿若葉 (平嶋 共代)

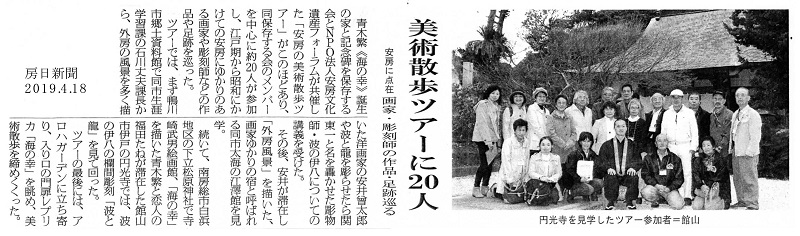

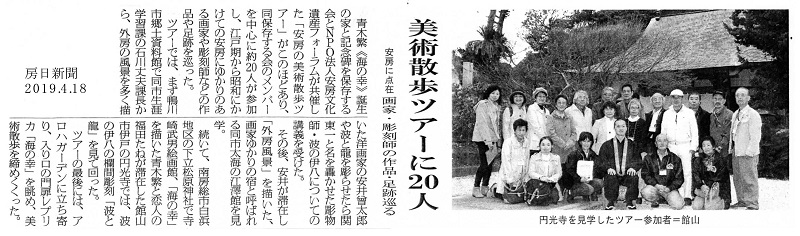

美術散歩ツアーに20人

安房に点在、画家・彫刻師の作品・足跡巡る

(房日新聞2019.4.18付)‥⇒印刷用PDF

青木繁《海の幸》誕生の家と記念碑を保存する会(以下、保存会)では、

イオン館山の「幸せの黄色いレシートキャンペーン」に参加しています。

このキャンペーンは、毎月11日に発行される黄色いレシートを、

地域のボランティア団体名が書かれたボックスに投函することで、

そのレシート金額の1%分が各団体の活動を支援につながります。

保存会では、小谷家住宅と記念碑をはじめ、富崎地区の歴史・文化の保存と活用、

地域の多様な団体と連携を図りながら、まちづくりに取り組んでいます。

お買い物を通じて、活動への応援をよろしくお願いいたします。

また先月贈呈式に参加し、平成30年度助成分のイオンギフトカードをいただきました。

それらは活動に関わる文具や消耗品等の購入に有効に活用させていただきました。

参照:房日新聞(2019年4月12日付)

「16団体に31万円分助成 黄色いレシート運動」

⇒ http://aoki-shigeru.awa.jp/News/item.htm?iid=285