青木繁《海の幸》フォーラムへのお誘い

青木繁《海の幸》誕生の家と記念碑を保存する会 会長 嶋田博信

今年は、画家・青木繁の没後100年にあたり、春から福岡の石橋美術館・京都国立近代美術館に続き、現在、東京のブリヂストン美術館で、大回顧展が開催されています。重要文化財の《海の幸》が、明治37年に房州布良村で描かれたことから、美術界において布良は聖地といわれているそうです。『芸術新潮』7月号で60頁にわたる特集やNHK「日曜美術館」をはじめ、多くのメディアで特番が報道される中、28歳で亡くなった青木繁の人生で最も充実した時期として、必ず布良が紹介されています。

青木が布良から親友に宛てた4枚の絵手紙を見ると、この地を絶賛し、あふれるほどの魚の種類が列挙され、その感動が伝わってきます。その当時の布良は、たいへん栄えた漁港として賑わっていましたが、今では水産業の衰退に伴い、深刻なほど少子高齢化が進んでしまいました。このことを憂慮した私たち富崎地区(布良・相浜)の役員は、地域の誇りを子どもたちに伝えることを目的として、平成20年に本会を発足しました。

《海の幸》誕生の家とは、青木が滞在した「小谷家住宅」のことで、館山市有形文化財に指定されていますが、今なお当主が暮らす個人住宅であり、維持修理の負担が困難な状態です。また、《海の幸》記念碑は没後50年に、当時の田村利男市長や嶋田繁市議らが発起人となって、一流画家の皆さんが募金を出し合って建てられたものです。

現在、女子美術大学の名誉理事長・大村智先生を代表として美術関係者の皆様が、「小谷家住宅」の保存を目ざしてNPO法人青木繁「海の幸」会を発足し、修理費の募金活動をすすめられています。先の東日本大震災でも屋根瓦が一部ずれたのですが、支援を受けて緊急修理をすることができました。将来、募金による本格修理が完了したときには、未来の子どもたちにのこす館山遺産、「青木繁《海の幸》記念館(仮称)」として一般公開してもよいと、小谷家当主は考えておられます。

私たちの一番の希望は、小さな漁村の元気を取り戻すことです。富崎地区は、元禄地震や関東大震災で津波被害を受けており、今回の震災も他人事ではありません。日本を代表する画家と芸術作品の力を借りて、集落の絆と支え合う地域力を強めたいと願っています。

このたび、館山市教育委員会の策定により、文化庁の「文化遺産を活かした観光振興と地域活性化事業」に選定され、本会では「青木繁没後100年記念事業」を実施することになりました。第一弾として、8月27日2時より南総文化ホール小ホールにて、「青木繁《海の幸》フォーラム」を開催します。

第一部の美術講演では「布良という聖地〜《海の幸》が生まれた地」と題して、ブリヂストン美術館の貝塚健学芸員と、NPO法人青木繁「海の幸」会の吉岡友次郎事務局長にお話いただきます。第二部の井戸端会議では、青木のひ孫にあたる石橋鉄也さんをお迎えし、地元から小谷福哲さん、山口栄彦さん、島田吉廣さん、鈴木聰明さん、池田恵美子さんらが、青木繁《海の幸》に対する思いをそれぞれ語られます。参加費は500円、前売券は南総文化ホール・宮沢書店・松田屋書店で販売しています。また、翌28日には、青木繁ゆかりの地をめぐるウォーキングも企画しています。多くの皆様にご参加いただれば幸いです。

問合せは、事務局0470-22-8271・090-6479-3498まで。

◆元気なまちづくり市民のつどいを聞いて

(房日新聞投稿2012.2.11付)

2月の4、5日の二日間にわたって館山市富崎小学校体育館で行なわれた「元気なまちづくり市民のつどい」に参加しました。初日は、館山市コミュニティ連絡協議会会長池田勝氏による「35年を迎えるコミュニティの歩み」と聖徳大学名誉教授の福留強氏による「富崎まるごと博物館と題した基調講演がありました。

池田さんからは、日本ではじめてコミュニティ委員会ができ、地域での心のふれあいや隣人愛など連帯意識に支えられた生活が営まれていくようにコミュニティーがあり、そのために芸能祭やまちのクリーン活動などの活動をしているとの話。福留先生から「街づくり」は行政でやっていくものだが「まちづくり」は市民がしゅやくであり、皆で考え参加しましょう、との話がありました。

2日目は「みんなで考えよう、コミュニティのこれから」と題し、富崎地区の各区長さんから具体的に富崎地区の現状や問題点などが披露され、住民との意見交換が行なわれた。

懇親会終了後、福留先生の指導のもと、富崎地区の活性化策の具体的なワークショップが開かれた。6人ぐらいのグループに分かれ地域の資源はないかとそれぞれ考え、いま具体的にどんなことができるか皆で議論しながら「海草を使った料理コンテスト」「釣り大会」「布良星による活性化」「地域の宝探し」などが披露された。福留先生から、お褒めの言葉をいただき、「実際にこれを生かして皆さんでまちづくりをしてください」と締められました。

2日間参加し、富崎地区は老齢化率が50%近い地区ですが、お年寄りが元気で意欲ある意識の高い人達がいる限り、まだまだ館山にも未来があると思いました。他地域でもみなでまちづくりを考えてみませんか。

館山市 本多成年

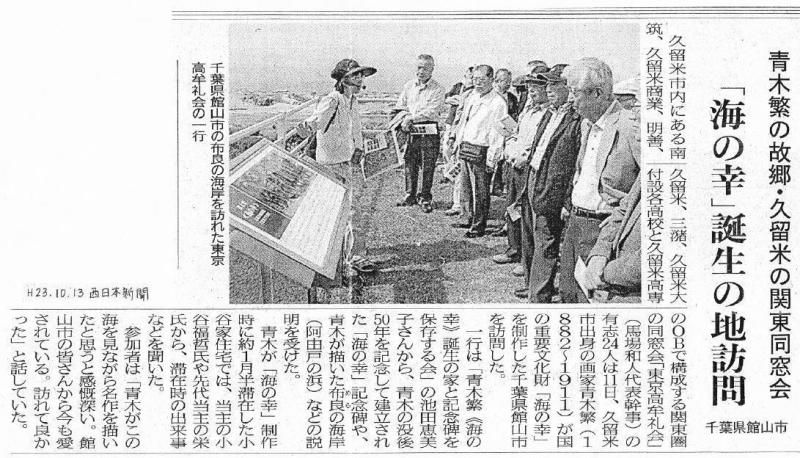

青木繁の故郷・久留米の関東同窓会

「海の幸」誕生の地訪問

(千葉県館山市)

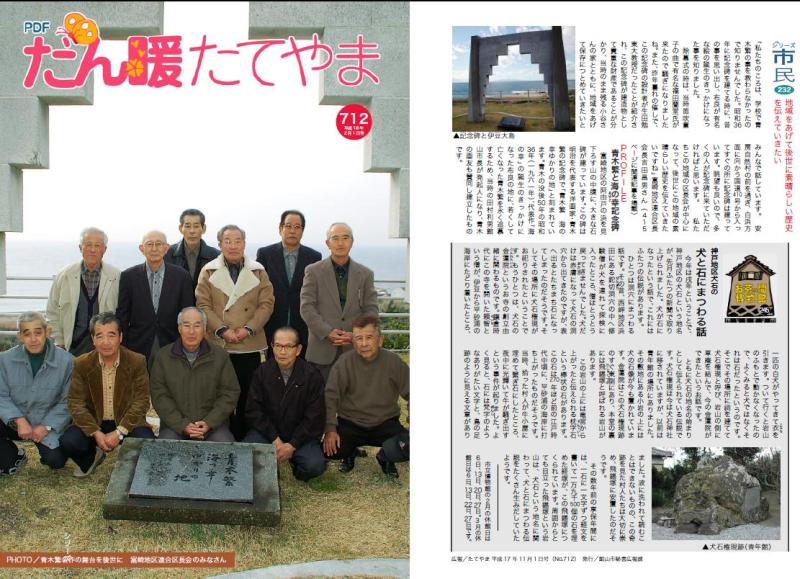

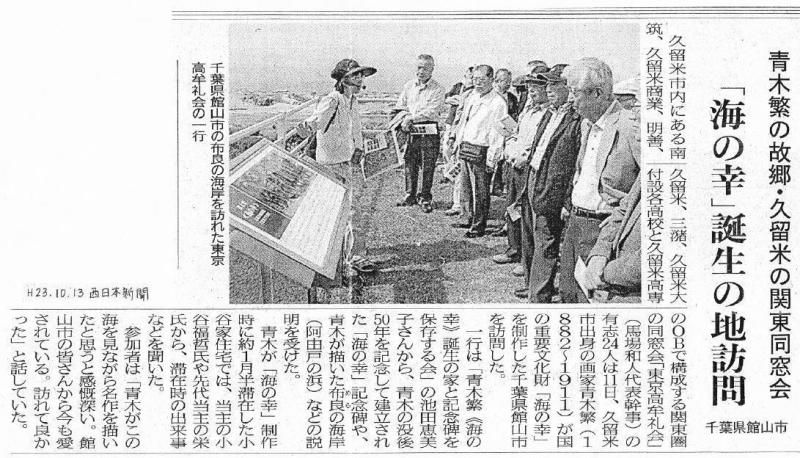

久留米市内にある南筑、久留米商業、明善、久留米、三潴、久留米大付設各高校と久留米高専のOBで構成する関東圏の同窓会「東京高牟礼会」(馬場和人代表幹事)の有志24人は11日、久留米市出身の画家青木繁(1882〜1911)が国の重要文化財」海の幸」を制作した千葉県館山市を訪問した。

一行は「青木繁《海の幸》誕生の家と記念碑を保存する会」の池田恵美子さんから、青木の没後50年を記念して建立された「海の幸」の記念碑や、青木が描いた布良(めら)の海岸(阿由戸の浜)などの説明を受けた。

青木繁が「海の幸」制作時に約一年半滞在した小谷家住宅では、当主の小谷福哲氏や先代当主の栄氏から、滞在時の出来事などを聞いた。

参加者は「青木がこの海を見ながら名作を描いたと思うと感慨深い。館山市の皆さんから今も愛されている。訪れてよかった」と話していた。

(西日本新聞2011.10.13付)

「海の幸」絵画に感動 館山

富崎小児童 東京の「青木繁展」鑑賞

.

館山市の市立富崎小学校(川名裕子校長・児童数10人)の子どもたちがこのほど。東京ブリヂストン美術館で開かれた「没後100年・青木繁展」を鑑賞した。地元ゆかりの画家にある青木繁の代表作「海の幸」などを鑑賞した。

日本でも有数の画家として知られる青木繁。富崎には縁が深く、同地区の民家に滞在しながら、布良の漁師を描いたといわれる「海の幸」は代表作となっており、記念碑も建っている。

同行では青木繁について、安房節伝承、アジの開きづくりとともに「3つの『あ』」をキャッチフレーズに、地元のよさ、伝統を活用した総合的な時間「やってんべぇ富崎」のなかで、地域と交流しながら学習。

没後100年にあたる今年は「青木繁プロジェクト」と名付け、学習支援サポーターや地域住民らの協力のもと、フィールドワークで足跡をたどったり作品を通しながら、郷土のよさを学んでいる。

美術館での作品鑑賞はこの一環。児童の活動を知った県内在住者が「子どもたちのために」と、チケットを贈ってくれたことで実現した。

会場では、「海の幸」をはじめ油彩や水彩など約200点の作品を鑑賞。同校玄関には平成17年度の在校生が制作した「海の幸」のレプリカが飾られているが、子どもたちは「本物をみることができてとっても嬉しい」「いろんな絵を描いていたんだね」と、感激していた。

川名校長は「多くの人の協力で、非常によい学習が出来た。これかたも子どもたちのサポートをしていただければ」と感謝していた。

(房日新聞2011.9.14付)