読者のコーナー 【鋸南町 溝口七生】

青木繁「海の幸」オマージュ展に感動

房日新聞 2012年8月18日

“渚の駅”たてやま渚の博物館で開催中の『青木繁「海の幸」オマージュ展』を観て、大きな感銘を受けた。

まず、青木繁が布良に滞在した時のもの、初公開のものも含まれた貴重なデッサン作品17点を興味深く観て、改めて青木繁の非凡な才能、芸術感覚の鋭さ・豊かさなどが感じられた。

さらに、『青木繁「海の幸」会』のメンバー有志らの作品群も見応えがあった。その顔ぶれが凄い。現代日本画壇のトップレベルの画家たちの作品がこれだけ一堂に展開される展覧会は稀なことである。

日本芸術院会員の奥谷博、中山忠彦、塗師祥一郎、大津英敏は小作と大作の2点ずつの出品。この4人を始めとして、日展や主要美術団体の審査員や役員や中心会員、美術大学教授たち、入江観、馬越陽子、内山孝、張替眞宏、楢崎重視、齋藤研、吉武研司、安達博文、棚瀬修次、川村良紀、金井訓志、浅野輝一、吹田文明など、美術界で名の知れた人たちの魅力的な作品が並んでいる。

青木繁へのオマージュを直接的に表現している作品もある。地元作家の船田正廣の「海の幸」の模刻作品、福田たねを描き入れた作品、自画像を元にした作品、小谷家や布良を描いた作品など。

作品ジャンルも油彩、水彩、日本画、水墨、版画と変化に富んでいるし、伝統的写実的作品と現代美術的抽象作品と作品傾向の幅も広く、小品が多いのではあるが、安房地域で開催された数多くの展覧会の中でも一、二を争う貴重な、レベルの高い展覧会となっていると思う。

なんども会場に足を運び、じっくり鑑賞し、味わっている。

9月2日まで開催されるとのことで、さまざまな関連資料とともに、ぜひ多くの方々に観て頂きたい展覧会である。

「海の幸」会の会員は500人にもなっているとのこと。私もその一員に加わって今展にも参加しているが、小谷家を復元・保存し、記念館へという運動が、地元の館山市と『青木繁《海の幸》誕生の家と記念碑を保存する会・NPO安房文化遺産フォーラム』の活動と連動して大きな盛り上がりを見せてくれることを期待している。

青木繁テーマ研究者が講座

房日新聞 2012年7月21日

洋画家。青木繁(1882〜1991)の作品「海の幸」(重要文化財)について学ぶ、館山市中央公民会の第3回ふるさと講座が、あす22日午後1時半から、同市コミュニティセンターで開催される。一般が対象で、定員は150人。参加者を募っている。無料。

同市の渚の駅たてやま渚の博物館で開催の巡回展「青木繁『海の幸』オマージュ展」の関連事業として開催する。講師は福岡大学人文学部教授の植野健造氏。植野氏は「海の幸」を収蔵する石橋美術館学芸員で25年間勤務。昨年は「没後100年 青木繁‐よみがえる神話と芸術展」を企画し、「青木繁《海の幸》」(中央公論美術出版)など、著書も多数。

テーマは「青木繁の生涯と芸術‐《海の幸》を中心に‐」青木は1882年(明治15年)福岡県久留米市に生まれ、画家を志して」上京。1904年(明治37)に東京美術学校(現東京芸術大学)を卒業すると、友人らとともに訪れた館山市の布良で、代表作となる作品「海の幸」を制作。

講座は海の幸を中心に、青木繁の生涯を紹介する。

問い合わせは、館山市中央公民館(23‐3111)へ。

神輿に女装「復活」館山布良崎神社

名画「海の幸」のモチーフ?

.

夭折(ようせつ)した洋画家・青木繁の代表作「海の幸」=石橋美術館蔵=が描かれた館山市布良(めら)の祭礼で、神輿(みこし)の担ぎ手に女性の着物姿が復活する。「海の幸」は神輿を担ぐ姿がモチーフともいわれ話題を呼びそうだ。

青木繁(1882〜1911)は東京美術学校(現在の東京芸大)を卒業した1904年、同郷の画家・坂本繁二郎らと布良に写生旅行に訪れ、元船主の小谷家に滞在した。「海の幸」は坂本から聞いた大漁の様子がヒントだった。

昨年、東京のブリヂストン美術館の貝塚健・学芸員が「サメを担いで歩く男たちは神輿を担ぐ姿に似ている」と指摘、青木繁展の図録で、布良に近い安房神社の神輿がモチーフだったという説を発表した。

一方、館山市布良漁協の島田吉廣組合長は、「海の幸」の下絵では、担ぎ手に姉さんかぶりで長襦袢(ながじゅばん)、白粉をつけた人がおり、「布良崎神社に間違いない」と主張している。

格式が高い安房神社は白装束が決まりだが、布良崎神社の神輿は大きくて担ぎ手も多い。女性の着物を借りたり、白粉を付けたりも許されてきたという。「海の幸」には11人が描かれ、2人が白粉をつけている。

布良崎神社の神輿は世話人お間からは、着物姿を復活させようとの声が高まった。女物の着物や浴衣30着、白粉代わりのベビーパウダーも用意する。青木繁のみた100年前の光景が再現されるかもしれない。

布良崎神社の祭礼は20、21日。神輿は21日午後5時から布良崎地区を巡回する。(清水弟)

(朝日新聞2012年7月20日 )

館山市の青木繁《海の幸》誕生の家と記念碑を保存する会は、8月22日に青木が滞在した布良の小谷家住宅の公開見学を行なう。時間は午前10時から正午まで。青木は、1904(明治37)年に小谷家に滞在し、名画「海の幸」を生んだ。09年に市の文化財に指定されている。

同会ではこの後、8月5日と19日にも公開(いずれも午後1時から4時)を予定している。

(房日新聞2012.7.18)

.

⇒イベントのお知らせはコチラ。

洋画家、青木繁(1882~1911)の作品「海の幸」(重要文化財)について学ぶ、館山市中央公民館の第3回ふるさと講座が、あす22日午後1時半から、同市コミュニティセンターで開催される。一般が対象で、定員は150人。参加者を募っている。無料。

同市の渚の駅たてやま渚の博物館で開催の巡回展「青木繁『海の幸』オマージュ展」の関連事業として開催する。講師は、福岡大学人文学部教授の植野健造氏。植野氏は「海の幸」を所蔵する石橋美術館学芸員で25年間勤務。昨年は「没後100年青木繁展-よみがえる神話と芸術展」を企画し、「青木繁《海の幸》」(中央公論美術出版)など、著書も多数。

テーマは「青木繁の生涯と芸術―《海の幸》を中心に」。青木は、1882(明治15)年福岡県久留米市に生まれ、画家を志して上京。1904(明治37)年に東京美術学校(現東京芸術大学)を卒業すると、友人らとともに訪れた館山市の布良で、代表作となる作品「海の幸」を制作。講座は「海の幸」を中心に、青木の生涯を紹介する。

問合せは、館山市中央公民館(0470-23-3111)へ。

(房日新聞2012.7.21)

神輿に女装「復活」布良崎神社

名画のモチーフ?

(朝日新聞2012.7.20)

(房日新聞2012.7.18)

館山市の青木繁《海の幸》誕生の家と記念碑を保存する会は、

8月22日に青木が滞在した布良の小谷家住宅の公開見学を行なう。

時間は午前10時から正午まで。

青木は、1904(明治37)年に小谷家に滞在し、名画「海の幸」を生んだ。

09年に市の文化財に指定されている。

同会ではこの後、8月5日と19日にも公開(いずれも午後1時から4時)を予定している。

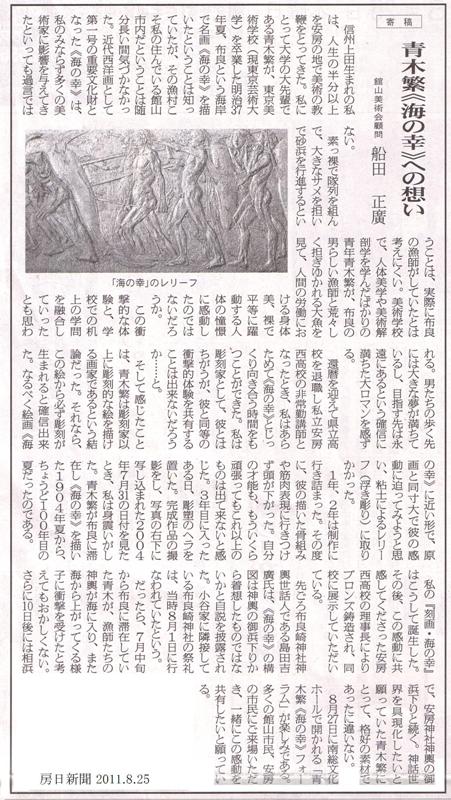

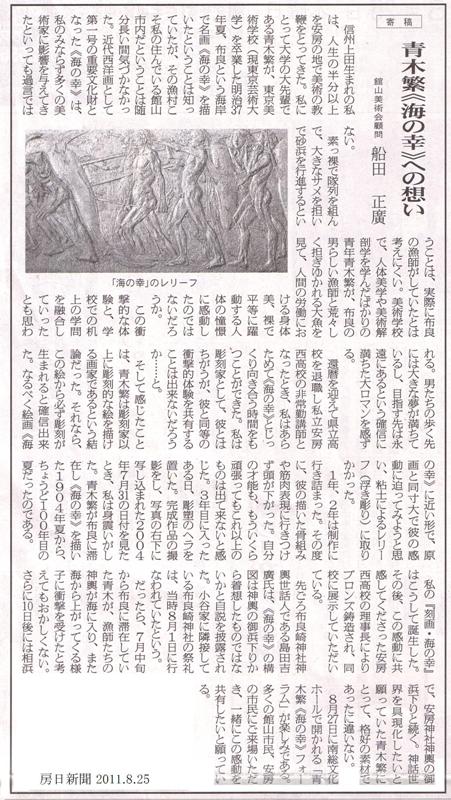

青木繁《海の幸》への想い

館山美術会 顧問 船田正廣

信州上田生まれの私は、人生の半分以上を安房の地で美術の教鞭をとってきた。私にとって大学の大先輩である青木繁が、東京美術学校(現東京芸術大学)を卒業した明治37年夏、布良という海岸で名画《海の幸》を描いたということは知っていたが、その漁村こそ私の住んでいる館山市内だということは随分長い間気づかなかった。近代西洋画として第一号の重要文化財となった《海の幸》は、私のみならず多くの美術家に影響を与えてきたといっても過言ではない。

素っ裸で隊列を組んで、大きなサメを担いで砂浜を行進するということは、実際に布良の漁師がしていたとは考えにくい。美術学校で、人体美学や美術解剖学を学んだばかりの青年青木繁が、布良の男らしい漁師と荒々しく担ぎゆかれる大魚を見て、人間の労働における身体美、裸で平等に躍動する人体の憧憬に感動したのではないだろうか。この衝撃的な体験と、学校での机上の学問を融合していったとも思われる。男たちの歩く先には大きな夢が満ちているし、目指す先は永遠にあるという確信に満ちた大ロマンを感ずる。

還暦を迎えて県立高校を退職し私立安房西高校の非常勤講師となったとき、私はあらためて《海の幸》とじっくり向き合う時間をもつことができた。私は彫刻家として、彼とはちがうが、彼と同等の衝撃的体験を共有することは出来ないだろうか…と。

そして感じたことは、青木繁は彫刻家以上に彫刻的な絵を描ける画家であるという結論だった。それなら、この絵から必ず彫刻が生まれると確信出来た。なるべく絵画《海の幸》に近い形で、原画と同寸大で彼の感動に迫ってみようと思い、粘土によるレリーフ(浮き彫り)に取りかかった。

1年、2年は制作に行き詰った。その度に、彼の描いた骨組みや筋肉表現に行きつけず頭が下がった。自分の才能も、もういくら頑張ってもこれ以上のものは出て来ないと感じた。3年目に入ったある日、彫塑のヘラを置いた。完成作品の撮影をし、写真の右下に写し込まれた2004.7.31の日付を見たとき、私は身震いがした。青木繁が布良に滞在し《海の幸》を描いた1904年夏から、ちょうど百年目の夏だったのである。私の『刻画・海の幸』はこうして誕生した。その後、この感動に共感してくださった安房西高校の理事長によりブロンズ鋳造され、同校に展示していただいている。

先ごろ布良崎神社神輿世話人である島田吉廣氏は、《海の幸》の構図は神輿の御浜下りから着想したものではないかと自説を披露された。小谷家に隣接している布良崎神社の祭礼は、当時8月1日に行なわれていたという。だったら、7月中旬から布良に滞在していた青木が、漁師たちの神輿が海に入り、また海から上がってくる様子に衝撃を受けたと考えてもおかしくない。さらに10日後には相浜で、安房神社神輿の御浜下りと続く。神話世界を具現化したいと願っていた青木繁にとって、恰好の素材であったに違いない。

8月27日に南総文化ホールで開かれる「青木繁《海の幸》フォーラム」が楽しみである。多くの館山市民、安房の市民にご来場いただき、一緒にこの感動を共有したいと願っている。