⇒印刷用PDF

チーバくんのQ〜記者に聞く

「海の幸」誕生の家が保存されるの

公開へ寄付募り解体・復元

1904(明治37)年のひと夏、青年画家が館山市布良(めら)の漁村に逗留(とうりゅう)し、意欲的な作品を残した。それが青木繁の「海の幸」で、洋画初の重要文化財に指定されたんだ。制作現場になった小谷家住宅は今も残り、保存・公開事業がいよいよ来春にも動き出すよ。

.

Q 「海の幸」ってどんな絵

「裸の男たちがサメを担いで更新している油絵さ。青木は福岡県久留米市生まれ。この年7月に当時の東京美術学校を卒業したばかり。同年代の絵描き仲間3人と布良に写生に来た。宿に泊まっていたが、お金が続かず、小谷家に移ったらしいよ」

「仲間の坂本繁二郎は、豊漁の水揚げを見た。それを青木に伝えるや、大騒ぎで制作に取りかかったと証言している。近くの布良崎神社や安房神社の祭礼で神輿(みこし)を担ぐ姿から構図の着想を得たという説もある」

Q 絵の魅力はどこにあるの

「『高校時代に出合い、ガーンと心を揺さぶられた』と女子美術大教授の吉武研司さんは言う。構図は独創的で強烈。塗り残しがあったり、輪郭の線が走っていたりする。完成度の低さに不思議な魅力があるらしい」

「この家を保存しようと、吉武さんたち画家が中心となってNPO法人を結成し、寄付を募ってき た。画家が会派を超えて賛同するのは、『海の幸』の強烈な印象に、絵一筋の青木の短い生涯も重なっているんだ」

Q 小谷家住宅の文化財としての価値はどこにあるの

「明治9年か22年の大火の後に建てられた木造平屋で、寄棟造り。台所を母屋から離し、分棟型民家と呼ばれている。カヤぶき屋根の時代に瓦ぶき。台所側の母屋の壁は、はげ落ちたけれど、瓦をしっくいで貼り付けた海鼠(なまこ)壁で火災対策なんだ」

「武家屋敷の特徴の床と付書院(張り出した板張り)が奥座敷にある。一方、細かく仕切った間取りは今日の住宅に近い。館山市文化財審議会の日塔(にっとう)和彦委員は『江戸時代と現代をつなぐ明治中期の貴重な漁家』と位置づけている。海鼠壁などを修復し、建築当初の姿をよみがえらせて公開する計画だよ」

Q 転がり込んだ若者4人を面倒みるなんて余裕あるな

「小谷家は江戸時代から続く漁業家で、船主として指導的な役割を果たしていた、当時の布良はマグロ延縄(はえなわ)漁が盛んで、海難事故も多かったけど、繁栄していた。現在の寒村からは信じられないかな。そんな小谷家だから、受けいれたんだ」

「布良の隆盛は、小谷家で昨夏見つかった『諸漁業税帳』からも読み取れる。1890(明治23)年度のマグロ延縄船は76隻で、納税額64円60銭。銀座のすし屋は布良のマグロあってこそ、なんて言われた。でも今は過疎が進み、地元の富崎小は昨春に統合された」

Q 地域おこしも狙いなの

「活性化を探る中で、『海の幸』に行き着いたともいえる。『保存する会』の島田博信さんだって5年前に会長を引き受けるまで、重要な絵が描かれた事実をよく知らなかった。でも今は、『立派なものが浮かび上がった。みんなで盛り上げて誇りを取り戻そう』と積極的さ。

「小谷家と『保存する会』を『NPO法人安房文化遺産フォーラム』が支えている。対象が私邸でも、『まちづくりの考え方が伴わないと、地域の力は引き出せない』と愛沢伸雄代表は言っている。有形文化財に指定した館山市も、寄付をしやすいふるさと納税の対象にして側面支援をしている」

「集まったお金は目標3600万円にあと一歩。小谷家当主の福哲(ふくあき)さんは来春着工させたいと考えている。まず先代当主夫婦が移る居室を庭に整え、次に母屋を解体・復元する。2016年春の公開をめざしているんだ」

小谷家住宅をめぐる動き

1904年 青木繁が「海の幸」を描く

1911年 青木が28歳で病没

1967年 「海の幸」が洋画初の重要文化財に指定

2005年 小谷家当主が「後世に残したい」

2008年 布良に「青木繁『海の幸』誕生の家と記念碑を保存する会」発足

2009年 館山市が有形文化財に指定

2010年 NPO「青木繁『海の幸』会」発足

2012年 市が住宅保存をふるさと納税の対象に

▽館山支局・田中洋一記者

(2013年11月28日 朝日新聞)

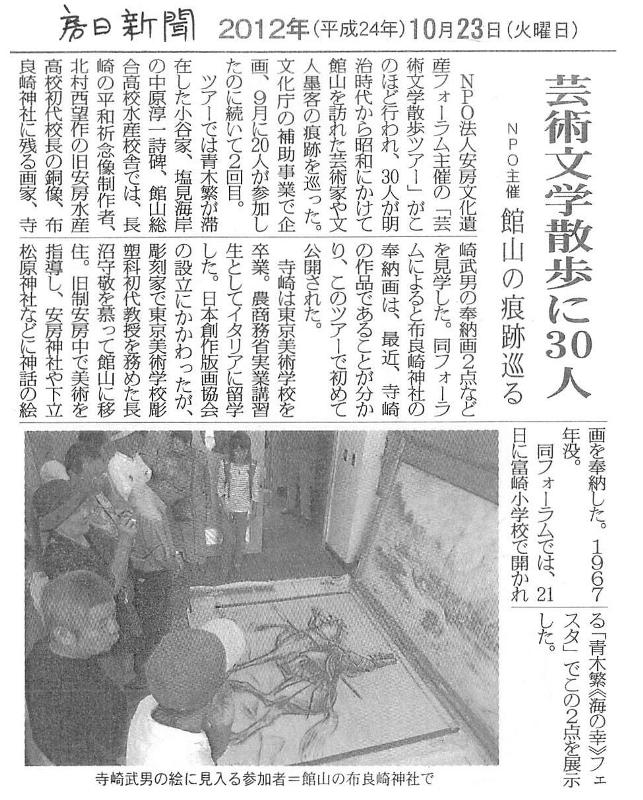

芸術文学散歩に30人

NPO主催 館山の痕跡巡る

(房日新聞2012.10.23)

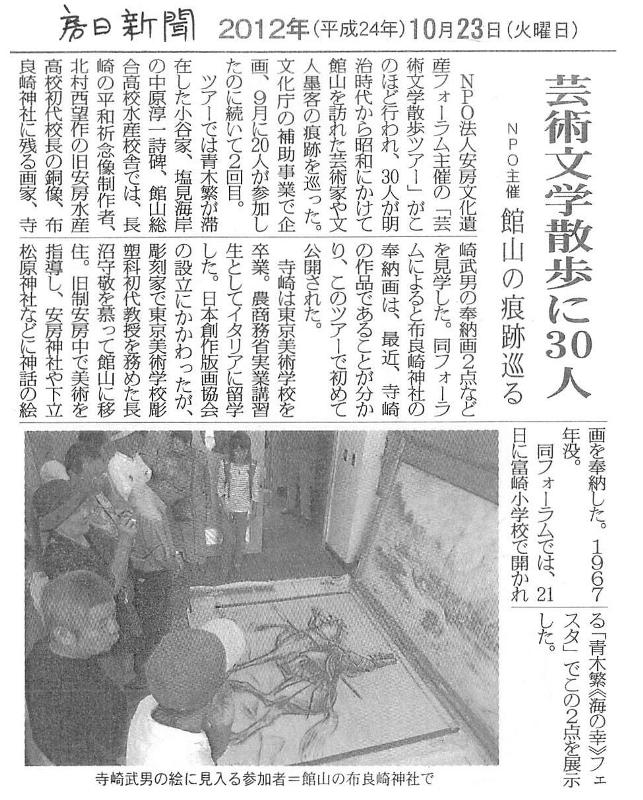

NPO法人安房文化遺産フォーラム主催の「芸術文学散歩バスツアー」がこのほど行われ、30人が明治時代から昭和にかけて館山を訪れた芸術家や文人墨客の痕跡を巡った。文化庁の補助事業で企画、9月に20人が参加したのに続いて2回目。

ツアーでは青木繁が滞在した小谷家、塩見海岸の中原淳一詩碑、館山総合高校水産校舎では、長崎の平和祈念像制作者北村西望作の旧安房水産高校初代校長の銅像、布良崎神社に残る画家、寺崎武男の奉納画2点などを見学した。同フォーラムによると布良崎神社の奉納画は、最近、寺崎の作品であることが分かり、このツアーで初めて公開された。

寺崎は東京美術学校を卒業。農商務省実業講習生としてイタリアに留学した。日本創作版画協会の設立に関わったが、彫刻家で東京美術学校彫塑科初代教授を務めた長沼守敬を慕って館山に移住。旧制安房中で美術を指導し、安房神社や下立松原神社などに神話の絵画を奉納した。1967年没。

同フォーラムでは、21日に富崎小学校で開かれる「青木繁《海の幸》フェスタ」でこの2点を展示した。

《海の幸》フェスタ富崎地区であす開催

(房日新聞2012.10.20付)

青木繁《海の幸》誕生の家と記念碑を保存する会と、NPO法人安房文化遺産フォーラムが館山市富崎地区コミュニティ委員会との共催で21日、「青木繁《海の幸》フェスタ」を旧富崎小で開催する。富崎コミュニティのつどいとして、文化庁補助事業を活用して企画。参加無料で多くの来場を呼びかけている。

つどいは、午前9時から午後3時まで。青木繁が逗留した小谷家住宅や記念碑などを巡るウォーキングやレク大会、DVD鑑賞、影絵劇とトークショー、布良に関連した語り部、「いっちゃぶし」「安房節」の民謡などが繰り広げられる。

また、小谷家からみつかった明治時代の資料や、富崎の今と昔を撮った写真展、明治の漁村を知る資料などが展示される。

青木繁《海の幸》フェスタにぎわう

多彩な催しで富崎再発見、地区コミュニティとコラボ

(房日新聞2012.10.24付)

青木繁《海の幸》誕生の家と記念碑を保存する会による「青木繁《海の幸》フェスタ」が21日、休校中の館山市富崎小で開かれた。地元の富崎地区コミュニティ委員会と共催し、地区在民によるコミュニティのつどいとコラボしたイベントで、レク大会や写真・資料展示、影絵劇、トークショー、語り部などがあり、青木繁が愛した「漁村富崎」を見つめ直した。

この日はグランドゴルフやペタンクなどのレク大会が校庭で行われた後、体育館に会場を移し、テレビドラマ「太陽にほえろ」のボン刑事で活躍した俳優の宮内淳さんが主宰する影絵劇団かしの樹が、神話と友情を描いた「走れメロス」を公演。続いて、20年来の親友という宮内さんと館山市坂田のダイバー成田均さんが、「海からの贈り物」をテーマに対談した。宮内さんは、幸せで豊かな生活を実践するための公益在団法人地球友の会の代表理事。成田さんは、同会の理事という間柄。成田さんは、素潜りの世界記録保持者である故ジャック・マイヨールがイルカから学んだという地球との共生という生き方について語った。

午後からは「新発見!青木繁が滞在した明治の漁村・富崎」を、青木繁が滞在した小谷家の現当主・小谷福哲さんらが解説。今年7月の小谷家住宅見学会で発見され、会場に展示された「近代水産の父」とされる関澤明清の明治23年(1890)の手紙から、小谷家の居間に飾られてきた「日本重要水産動植物之図」3枚が、当時、水産伝習所長であった関澤から、小谷家当主の喜録に、伝習所生が世話になったことを感謝し贈られたものであることなどが説明された。千葉県水産試験場で、長年アワビの増殖・種苗の研究を重ねてきた大場俊夫氏は、関澤明清の書簡は、近代水産業発展のうえで布良が果たした重要な役割をうかがわせるものと新発見資料を高く評価した。

語り部「さくら貝」からは庄司民江さんが「布良星」、館山三中2年生の浜田雅子さんが「タコのうらみ」と、ともに布良に伝わる伝承を熱演。最後は婦人会が、踊り「いっちゃぶし」「安房節」を披露。「漁村の民謡は長寿の秘訣」とみんなで踊って閉会した。

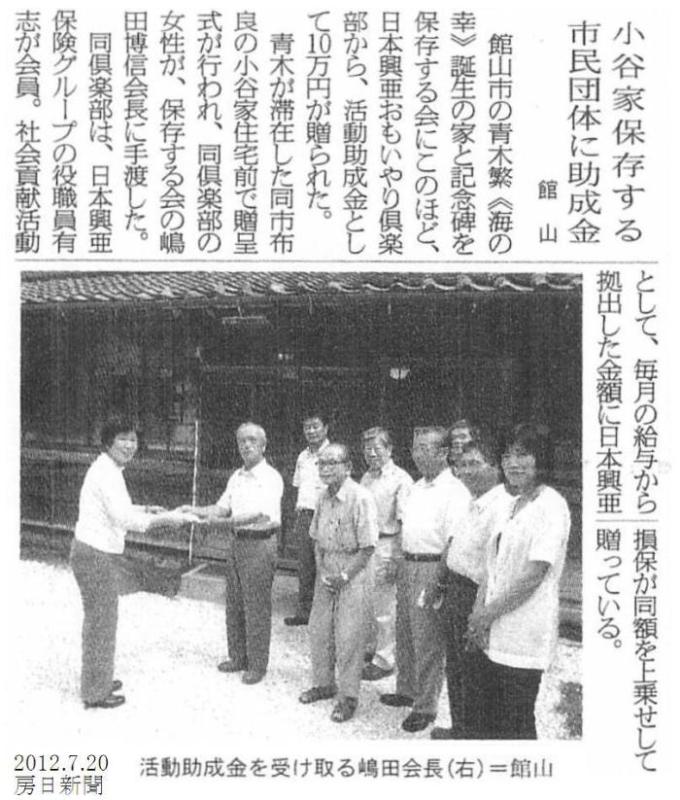

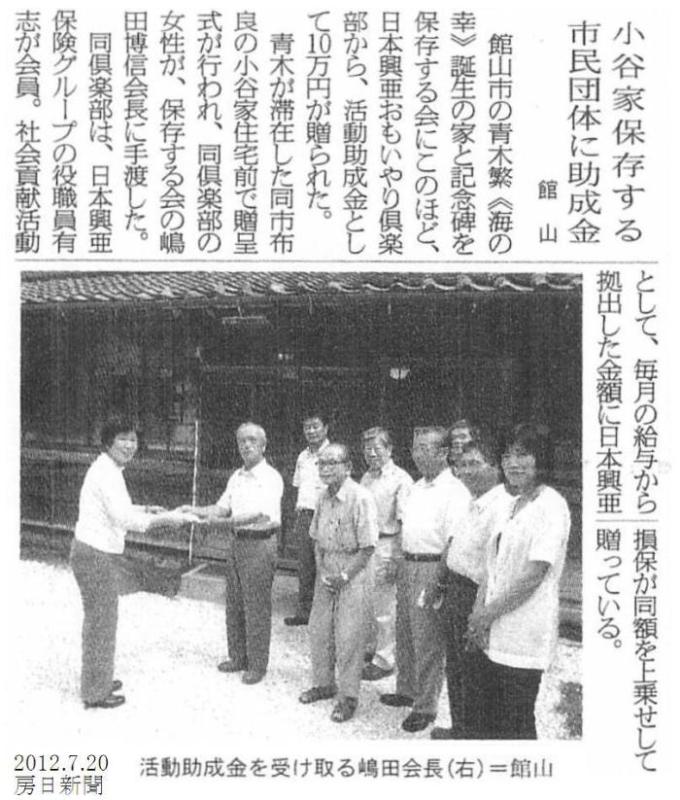

小谷家保存する市民団体に助成金

(房日新聞2012.7.20付)

館山市の青木繁《海の幸》誕生の家と記念碑を保存する会にこのほど、日本興亜おもいやり倶楽部から、活動助成金として10万円が贈られた。

青木繁が滞在した同市布良の小谷家住宅前で贈呈式が行われ、保存する会の嶋田博信会長に手渡した。

同クラブは、日本興亜保険グループの役職員有志が会員。社会貢献活動として、毎月の給与から拠出した金額に日本興亜損保が同額を上乗せして贈っている。

(朝日新聞2012.10.13付) ⇒印刷用PDF

近代水産業の父、書簡見つかる

館山・小谷家に伝習所長としてお礼

青木繁も見た? 動植物図贈る

夭折(ようせつ)した画家・青木繁が滞在した館山市布良(めら)の小谷(こたに)家で、「近代水産業の父」とされる関沢明清(あけきよ)の手紙が見つかった。小谷家に伝わる「日本重要水産動植物之図」は関沢の贈ったものと判明。当主の小谷福哲(ふくあき)さん(61)は「青木繁もこの図を見たはず」という。

小谷家には、東京美術学校(現在の東京芸大)を卒業した青木繁や恋人の福田たね、同郷の画家坂本繁二郎らが1904年7月中旬から8月末まで暮らした部屋がそのまま残る。市の有形文化財に指定され、NPO法人安房文化遺産フォーラム(愛沢伸雄代表)が見学会を開いている。

手紙は今年の7月の見学会で見つかった。小谷福哲さんが居間の押入れの奥にあった木箱から手紙を見つけた。「水産伝習所長 関沢明清」の手紙は1890年9月10日付、小谷喜録あて。「生徒御地出張中はご多忙のなか、漁具その他の説明を煩わし生徒も満足致しおり候」と、伝習所生がお世話になったことを感謝して、お礼に水産動植物図を贈ると書いてある。

小谷家の居間に飾られてきた「日本重要水産動植物之図」3枚は、関沢の贈ったものと分かり、図が入っていた木箱も出てきた。

動植物図は、タテ50センチ、横65センチほどの紙にマンボウやサメなど魚類83種、イセエビ・サザエなど甲殻類・貝類51種が描かれている。フランス革命100周年記念で1889年に開かれたパリ万博のため、農商務省水産局が作った日本発のカラー石版画で、大事の下にフランス語訳もある。

同じ図は金沢大附属図書館にもしょぞうされている。海藻やアシカなどを収めた第4図もあるというが、小谷家では飾っていなかった。

当時の当主、小谷喜録は網本として人望も厚く、村議も務めた。水産伝習所の生徒に漁法などを教え、動植物図は額にいれて、居間のなげしに飾られた。

スケッチ旅行に来た青木繁たちは、その居間で暮らした。青木はチジンにあてた絵入りの手紙(1904年8月22日付)でクジラ、マグロ、フカ、イセエビなど40種類を列挙し、大作「海の幸」に取り組んでいることを示唆した。喜録から3代目の福哲さんは「青木繁たちも水産動植物図を見ているはず。この図をヒントに魚を覚えたのかもしれません」と語る。

動植物之図や関沢の書簡は21日、旧館山市富崎小学校で開く「青木繁『海の幸』フェスタ」に展示される。入場無料。問い合わせは事務局(0470・22・8271)へ。

(清水弟)

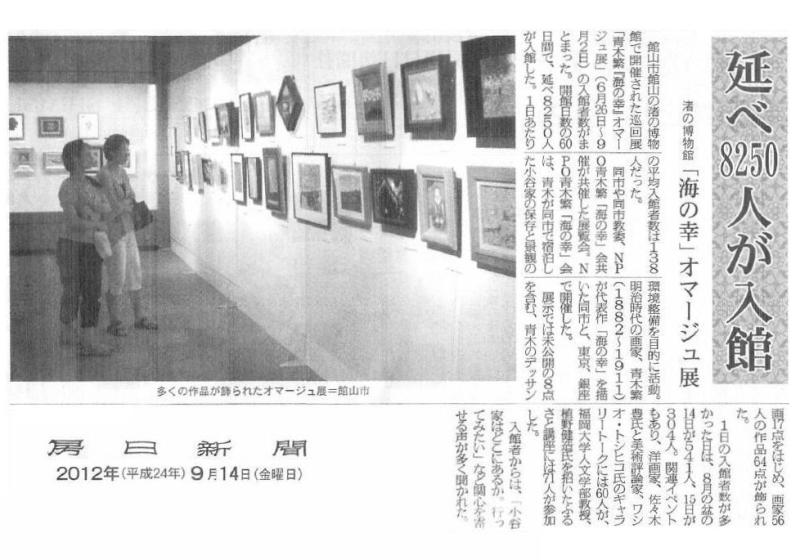

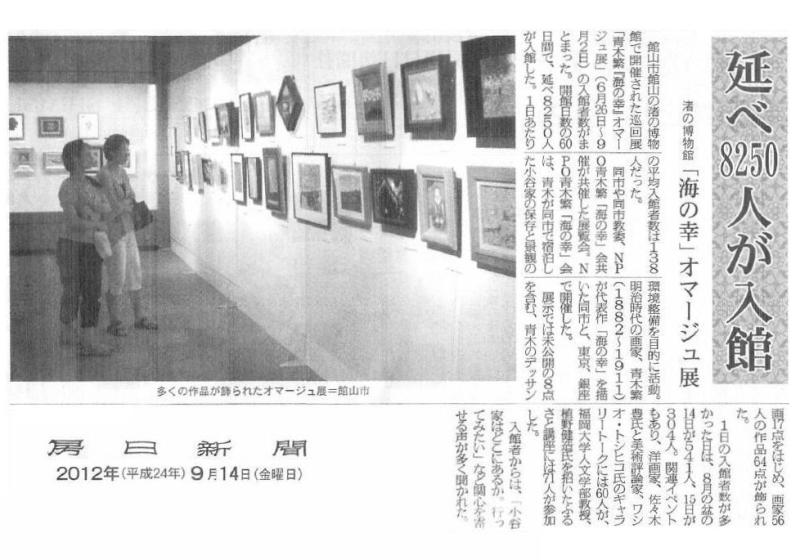

渚の博物館「海の幸」オマージュ展

延べ8250人が入館

房日新聞 2012年9月14日

館山市館山のなぎさの博物館で開催された巡回展「青木繁『海の幸』オマージュ展」(6月26日〜9月2日)の入館者数がまとまった。開館日数の60日間で、延べ8250人が入館した。1日あたりの平均入館者数は138人だった。

同市や同市教委、NPO青木繁「海の幸」会が共催した展覧会。NPO青木繁「海の幸」会は、青木が同市で宿泊した小谷家の保存と警官の環境整備を目的に活動。明治時代の画家、青木繁(1882〜1911)が代表作「海の幸」を描いた同市と、東京、銀座で開催した。

展示では未公開の8点を含む、青木のデッサン画17点をはじめ、画家56人の作品64点が飾られた。

1日の入館者数が多かった日は、8月の盆の14日が541人、15日が304人。関連イベントもあり、洋画家佐々木豊氏と美術評論家、ワシオ・トシヒコ氏のギャラリートークには60人が、福岡大学人文学部教授、植野健造氏を招いたふるさと講座には71人が参加した。

入館者からは「小谷家はどこにあるか。行ってみたい」などと関心を寄せる声が多く聞かれた。