オンライン色紙展で支援

青木繁「海の幸」記念館 2月28日まで作品販売

(房日新聞2021.1.8付)‥⇒ PDF

1_@-400x371.jpg)

館山市布良の青木繁「海の幸」記念館を支援する「青木繁『海の幸』オマージュ色紙展」がオンラインで開催されている。全国15人の美術家が15点の作品を寄せ、各1万円で販売。購入金額は同記念館の管理運営の費用に充てられる。2月28日まで。

明治期を代表する画家、青木繁が国の重要文化財「海の幸」を描いたときに滞在した小谷家住宅。全国の画家、美術関係者らでつくる「NPO法人青木繁『海の幸』会」などの尽力もあり、平成18年に同記念館が開館した。

オマージュ色紙展は、開催した旧海の幸会の有志が、同記念館の管理運営費を支援する企画で、同年第1回を開催。第2回は一昨年の台風被害とコロナ禍で延期されていたが、12月28日~2月28日の期間でオンライン開催されることになった。

青木繁の画友、坂本繁二郎に師事した版画家、故・秋山巌氏による「雪ふりしきる(山頭火)」、東北生活文化大学学長の佐藤一郎氏による「櫻花」、女子美術大学名誉教授の吉武研司氏による「太陽のように2019」など、全国15人の画家、美術家が色紙サイズで各1点の作品を寄せている。

「青木繁『海の幸』記念館・小谷家住宅」のウエブサイト=QRコード=で公開。購入の申し込みは2月28日まで。希望者は必要項目(氏名、住所、電話番号、メールアドレス)と第1~3希望の作家を記入して安房文化遺産フォーラムへメールか電話・ファックスする。希望者が複数重なった場合は、抽選となる。

‥⇒ 青木繁オマージュ色紙展

地元保存会が補修作業 布良の青木繁記念碑

(房日新聞2020.4.8)‥⇒ 印刷用PDF

老朽化が進んでいる館山市布良の青木繁記念碑の補修作業が、地元住民らでつくる「青木繁誕生の家と記念碑を保存する会」(嶋田博信会長)のメンバーの手によって行われている。

同市布良は明治を代表する画家青木繁が代表作「海の幸」を描き上げたゆかりの地で、記念碑は没後50年を記念して、当時の館山市長や著名な美術関係者らが発起人となり、布良

海岸が一望できる高台に昭和37年に建立された。

高さ約3・6メートル、幅約4メートルの鉄筋コンクリートづくりのアーチ状の記念碑。建立後、60年近くがたち、潮風にさらされて劣化が進み、コンクリートにひびが入り、一部は剥がれ、危険でもあったため、補修することになった。

作業は4日から始まり、連日メンバー5、6人が作業。劣化していたコンクリをハンマーなどで剥がした後、木枠を当てたモルタルを流し込んで補修していた。

嶋田会長は「記念碑は青木繁ゆかりの地であることを示すシンボルであり、布良の宝。観光名所でもあり、青木の功績を功績と伝えていくためにもこれからも大事に守っていきたい」と話していた。

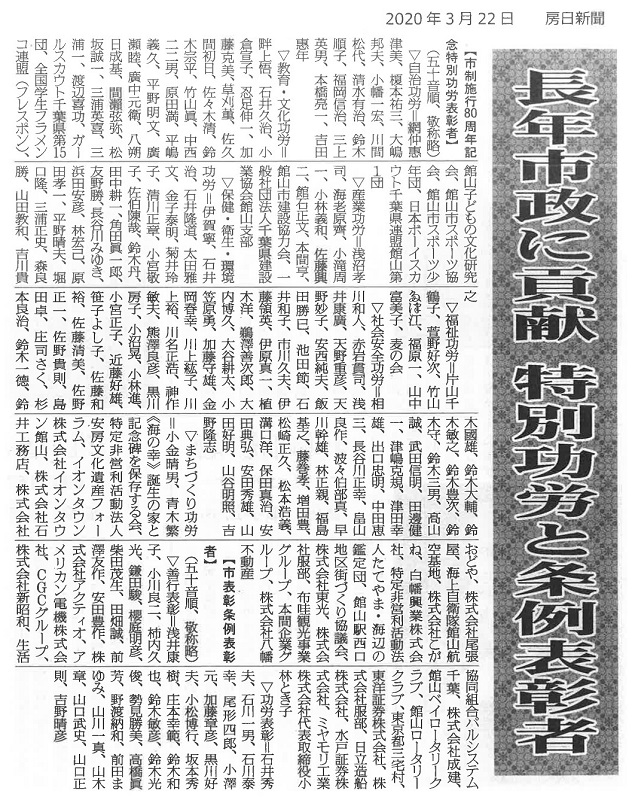

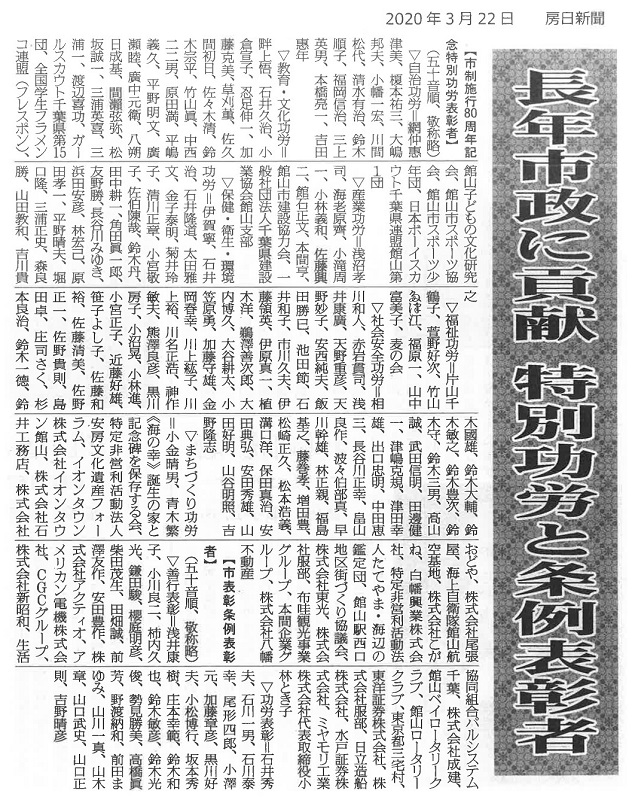

(房日新聞2020.3.22付) ‥⇒ 印刷用PDF

市政制定80周年記念特別功労表彰者

▽まちづくり功労

・青木繁《海の幸》誕生の家と記念碑を保存する会

・特定非営利活動法人安房文化遺産フォーラム

館山病院ギャラリー 画家4人の作品15点

NPOが29日まで

(房日新聞2020.2.22付)

NPO法人「安房文化遺産フォーラム」による「館山の海を愛した画家たち展~青木繁・寺崎武男・中村彝・中原淳一~」が館山市長須賀の館山病院ギャラリーで開かれている。29日までで、多く来場を呼び掛けている。

明治期、館山市布良に滞在し、国の重要文化財「海の幸」を描いた青木繁をはじめ、明治から昭和に活躍した館山ゆかりの画家4人の作品(一部複製)15点と解説パネルが並ぶ。

ギャラリーを訪れた女性は「すごく立派な作品ですね」と展示してある作品を眺めていた。

時間は午前9時から午後4時45分(最終日は4時)まで。

歴史感じるひな人形

小谷家で3月8日まで展示

(房日新聞2020.2.12付)…⇒印刷用PDF_page-0001-278x400.jpg)

館山市布良の小谷家住宅「青木繁『海の幸』記念館」で、同住宅から見つかった歴史を感じさせるひな人形の展示が始まった。3月8日まで。開館日は土曜、日曜部。

青木繁が「海の幸」を描いた小谷家は、江戸時代から続く網元の名家。展示されているのは、数年前に納戸から見つかった4対のひな人形。正確な年代な不明だが、江戸後期のものと推測されている。

館山市内を中心とした愛好家らが制作したつるしびなも一緒に展示され、華やいだ雰囲気となっている。

小谷福哲館長は「台風からの復興に向かう中で、地域に明るさを与えることができれば、多くの人に見に来てもらいたい」と来場を呼び掛けている。入館料は、一般200円、小中高校生は100円。

布良崎神社縄文時代石棒、文化財指定書を交付

市長ら神社責任役員に

(房日新聞2019.12.28付)-253x400.jpg)

館山市有形文化財に指定された「布良崎神社縄文時代石棒」の指定書交付式が26日、市役所であり、同神社責任役員の嶋田博信さん、小谷昭さんに指定書が手渡された。

同市布良の布良崎神社の神宝として伝えられてきた石棒。長さ約90センチと大型で保存状態も良く関東一円でも数例しかない優品で、製作されたと考えられる関東北西部山間地との当時の交流を示す貴重な考古資料とされている。

指定は8月29日付だが、同神社が台風15号などで被災したため、市教委では指定書交付を見合わせていた。

交付式では、金丸謙一市長が指定書を、出山裕之教育長が石棒の写真を、嶋田さんと小谷さんに手渡した。

指定書を手にした2人は「今後も神社の宝として大切に保存するとともに、ケースに収めて展示できるようにしたい。台風で拝殿や神輿が大変な被害を受けたが、文化財指定は復旧に向けて大きな励みとなる」。

金丸市長は「歴代、神社の関係者の皆さんが大切に保存されてきたことが指定につながった。館山市、南房総地域の宝。指定を契機に一日も早く復旧、復興されることを願っています」と話した。

「ゆく年くる年」で布良崎神社を中継

(房日新聞2019.12.25付)

全国各地の年越しの様子を生中継で伝えるNHK番組「ゆく年くる年」の中継地に、館山市富崎地区の布良崎神社が選ばれた。同神社は駐車場が少ないことからくるまでの参詣の際は、混雑を避けるための協力を求めている。

64回目を迎える毎年恒例の番組。今回は相次ぐ台風の被害から時代や地域の絆を「つなぐ」ことをテーマとしており、台風15号で甚大な被害を受けた同神社が全国11か所の中継地の一つに選ばれた。

31日午後11時45分から1日午前0時15分までの番組で、生放送のため内容が変更になる場合がある。

布良崎神社神輿修復委員会の青木薫さん(72)は、「復旧までの道のりは長いですが、全国の人に知ってもらう大変貴重な機会。ぜひ、多くの人に参詣いただきたいですが、車でお越しの際は駐車場の協力をお願いします」と混雑への注意を呼び掛けている。

元旦の初詣は、安房自然村が臨時駐車場として開放される。神社では、例年同様にお汁粉やお神酒の振る舞いがある他、拝殿や神輿の修復のための寄付を募るという。問い合わせは、青木さん(090-2524-1681)へ。

縄文時代の広域交流示す 布良崎神社神宝の石棒、

市指定有形文化財に指定

(房日新聞 2019.12.25付)

-323x400.jpg)

館山市は、同市布良の布良崎神社所蔵の「布良崎神社縄文時代石棒」を市の有形文化財(考古資料)に指定した。長さ約90㌢と大型で関東一円でも数例しかない優品。製作されたと考えられる関東北西部山間地との当時の交流を示す貴重な考古資料であることなどが評価された。あす26日に神社役員に指定書を交付する。

文化財指定を受けた石棒は、布良崎神社の神宝として伝えられてきたもので、江戸時代に近くにある駒ケ崎洞窟から出土したという伝承が残され、明治時代には同神社で保管されていたことが記録されている。

長さ89・5センチ、幅12センチ、厚さ11センチの柱状で、重さ15・5キロと市内の石棒の中でも最大級。保存状態も良く、関東地方でも数例しかない優品だという。

緑泥片岩という埼玉県秩父地方から群馬県南西部の石材が使われており、この地方で製作されたものが搬入されたのは明らかだといい、縄文時代に関東地方北西部山間地と安房地域との交流を示す重要な考古資料とされる。

江戸時代以来、地域住民が大切に保存しており、今後の保存、活用への地域の意欲が高いことも評価され、市文化財審議会の審議を経て、8月28日付で指定された。

1_@-400x371.jpg)

_page-0001-278x400.jpg)

-253x400.jpg)

-323x400.jpg)