(房日新聞2017.4.11~12付)‥⇒印刷用PDF

青木繁「海の幸」記念館開館一周年を迎えて(上)

青木繁「海の幸」記念館館長 小谷 福哲

昨年4月、館山市布良の小谷家住宅が青木繁「海の幸」記念館となり、当主の私が館長に就任いたしました。「少子高齢化の進む漁村の活性化のためなら、古い我が家を後世にのこし、どうぞお役立てください」と、父・小谷栄が決断してから11年目のことでした。

この間、富崎地区コミュニティ委員会を中心に設立された青木繁「海の幸」誕生の家と記念碑を保存する会(嶋田博信会長)、事務局を担ってきたNPO法人安房文化遺産フォーラム(愛沢伸雄代表)をはじめ、全国の画家の皆様のNPO法人青木繁「海の幸」会(大村智理事長)、そして館山市・同教育委員会等の関係者が力を合わせて修復基金を募り、記念館の開館に至りました。

とはいっても公営施設ではないため、公開日は毎週土・日曜のみとなっており、事前予約があれば平日も開館しています。運営は、保存する会の皆さんがボランティアで受付や掃除などの業務に当たって下さっています。

これまでに、市内からは館山総合高校の「観光の学び」として1年生150名、神戸小学校の「3つの〝あ〟のふるさと学習」で4年生19名、千葉女子高校1年生320名、昭和女子大学100名など市内外の学校や諸団体、また遠くは韓国やドイツなど海外からも来訪されました。こうして、この1年間で3千人を超える来訪者をお迎えすることができました。「雰囲気がとても良い、来て良かった」等の感想をお聞きすることはとても嬉しく、励みになっています。

四季折々に合わせて和紙人形展、江戸人形浄瑠璃を楽しむ会、煎茶道を楽しむ会、ひな祭りなどの企画を催し、多くの方々の協力をいただきました。改めて御礼申し上げます。

ここで、これから訪問される皆様のために、当館について紹介させていただきます。

文化財建物

2年かけて半解体の修復工事により、瓦の葺き替え、なまこ壁の復元など、業者の皆様にご苦労いただき、かつての姿を蘇らせることができました。

小谷家住宅は、安房地域の漁村を代表する分棟型民家として、館山市の有形文化財に指定されています。分棟型とは、主屋と釜屋(土間)の2棟からなる南方系文化を伝える住居形式です。これまでは黒潮の流れに沿って分布しているという定説でしたが、館山市文化財審議委員の日塔和彦先生により、オセアニア(ポリネシア)から布良へカヌーで直接伝達したという可能性が示唆されました。

現在の小谷家住宅は、釜場は壊され主屋しか残っていませんが、青木繁が来訪時に描いたと思われる周辺略図では当家を2棟に図示していることは、昨年4月の房日新聞寄稿で愛沢伸雄氏が紹介したとおりで、館内にも展示紹介しています。

ブロンズ「刻画・海の幸」

主屋の右手にあるブロンズレリーフは、彫刻家の船田正廣氏が3年がかりで完成させた石膏の塑像をもとに製作された、同寸大の「刻画・海の幸」です。

戦後70年と日韓国交正常化50周年を記念し、秀林文化財団理事長の河正雄(ハ・ジョンウン)氏の資金提供により、館山の小谷家、九州久留米の青木繁旧居、韓国の3美術館(ソウル・光州市・霊岩郡)に設置されました。

船田先生は「皆さん、ブロンズをなでてください」と言います。人の手で触ることで磨かれ、ブロンズがさらに輝いていくのだそうです。

記念植樹

ブロンズの右隣りには、ノーベル賞を受賞された大村智先生による記念植樹があります。もともと当家にもあるクロガネモチという大木と同種の苗木で、縁起の良い木といわれています。偶然にも青木繁の故郷・久留米市の木で、青木繁旧居の庭にも植えられています。大村先生が書かれた「美は人を養う」という色紙をもとに、俵石材店さんが揮毫の石座を作って寄贈してくださいました。

青木繁「海の幸」記念館開館一周年を迎えて(下)

青木繁「海の幸」記念館館長 小谷 福哲

つづいて、館内の造作や展示について紹介いたします。玄関を入った左手が受付です。

青木繁ら4人が滞在したといわれる奥二間には「海の幸」と「わだつみのいろこの宮」を、北側の納戸には「海」「海景」の複製画を常設しています。これらは、高度なスキャナー技術資格を有する島田吉廣氏が、原画を綿密に観察して、できるだけ忠実な色彩で同寸大に複製印刷したものです。どうぞお楽しみください。

絵手紙と日本初カラー魚類図

青木繁は滞在中、友人の梅野満雄に4枚の絵手紙を出状しました。この地の素晴らしい景観や歴史とともに、40種もの魚貝名を列挙して豊かな海を讃えており、「海の幸」と思われる大作を制作中だと書いています。

奥二間に掲示された3枚の魚類図は、水産伝習所(東京海洋大学の前身)の初代所長・関澤明清から漁業実習指導のお礼として明治23年9月に小谷喜録へ贈られた「日本重要水産動植物之図」だと判明しました。これは農商務省水産局が制作した日本初のカラー魚類図で、パリ万博に出品されたものです。

青木繁もこの魚類図を見て興味を持ち、多くの魚貝名を絵手紙に書いたのではないかと思うとワクワクしてきます。

神田吉右衛門日記と内村鑑三

有名なキリスト教思想家の内村鑑三が、水産伝習所の教師として漁業実習で布良を訪れ、神田吉右衛門との出会いが人生の転機になったと自著に記していることは、すでに水産学者の平本紀久雄氏より報告されていました。神田は、全国のモデル的な村政に取り組んだ富崎村長です。

さらに神田吉右衛門日記(館山市立博物館蔵)を読み解いたところ、内村鑑三に関して10回の記載が見つかりました。それによると、伝習所の引率で布良の旅館「柏屋」に滞在したことや、沖で遭難したアメリカ船の船員との通訳を依頼したこと、相浜で地引網の実習をしたことなどが明らかになってきました。

韓国王族の書

小谷家から見つかった書画の中に、「韓国 李?鎔(イ・ジュンヨン)」と署名されたものがあります。大韓帝国皇帝・高宗の甥であり、様々な政変に関わって日本に亡命し、館山に閑居した時期がありました。明治35年11月6日付の東京朝日新聞には、李?鎔を暗殺しようとした刺客が房州北条町で捕まったと報道されています。

詳細は不明ですが、韓国の研究者からは大変貴重なものと伺っています。是非ご覧いただきたいと思います。

一周年記念行事

一周年を迎えるゴールデンウイークには、4月29日から5月7日まで、青木繁「海の幸」記念館を毎日開館いたします。

また期間中は「富崎まちかどミニ博物館めぐり」というイベントを企画し、布良崎神社や安房自然村をはじめ富崎地区内で、様々な展示や行事をおこないます。多くの皆様のご来訪をお待ちしています。

これからの展望

今月から4か月間、パリでブリヂストン美術館展が開催され、初めて「海の幸」が海外で紹介されると注目されています。東京八重洲口の同館は現在建て直し中で、2年後にリニューアルオープンするそうです。これまで九州の石橋美術館にあった青木繁の作品はすべて東京に移され、東京オリンピックの集客を目ざした企画と思われます。

これに伴い、青木繁「海の幸」記念館のある館山観光は大きなチャンスを迎えるといえるでしょう。そのためにも、週末のみではなく平日も開館できるよう、多くの皆さんに「友の会」として運営を支えていただく制度を設けています(年会費2千円・特典あり)。観光振興の一助として、是非お力を貸していただけたら幸いです。

古風なひなで旧家華やぐ

小谷家で発見の人形展示

(房日新聞2017.2.28付)…⇒印刷用PDF

館山市布良の小谷家住宅「青木繁『海の幸』記念館」で、3日からの3日間、同住宅からみつかった古いひな人形が展示される。つるしびなも一緒に展示されており、華やいだ雰囲気となっている。

青木繁が「海の幸」を描いた小谷家は、江戸時代から続く網元の名家。展示されるひな人形は、3年前に同住宅の納戸の奥から発見された人形。

4対のひな人形は古風な人形で時代を感じさせるが、いずれも保存状態が良く、正確な年代は不明だが、明治から昭和初期の制作とみられる。

一緒に見つかった江戸期の制作と推測される高砂人形、館山市や君津、木更津市の愛好者が制作したつるしびなも展示される。

現当主で館長でもある小谷福哲さんは「旧家の中で、ひな祭りの雰囲気を感じてもらいたい」と来場を呼び掛けている。

入館料は一般200円、小中高100円。開館は土、日曜日だが、金曜日の3日は特別開館する。甘酒のサービスもあるという。

海の幸と日露戦争の時代

安房歴史文化研究会3月25日に公開講座

(房日新聞2017.3.15付)…⇒印刷用PDF

安房歴史文化研究会の今年度第6回(通算46回)の公開講座が、25日午後2時から、館山市コミュニティセンター2階集団指導室で開かれる。NPO法人安房文化遺産フォーラムの愛沢伸雄代表が「青木繁『海の幸』誕生と日露戦争の時代」のテーマで語る。資料代として200円。

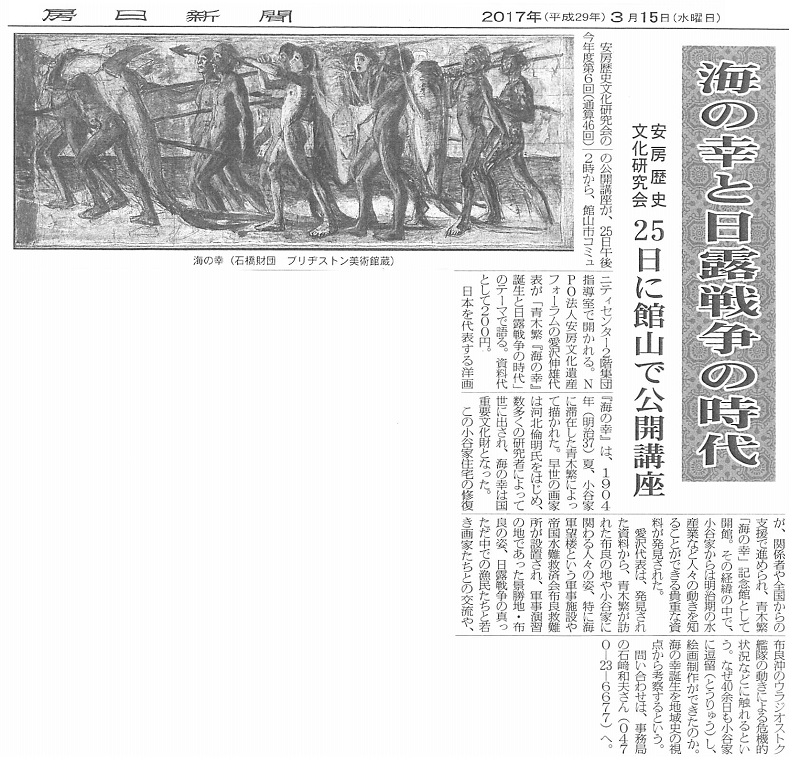

日本を代表する洋画『海の幸』は、1904年(明治37)夏、小谷家に滞在した青木繁によって描かれた。早世の画家は河北倫明氏をはじめ、数多くの研究者によって世に出され、海の幸は国重要文化財となった。

この小谷家住宅の修復が、関係者や全国からの支援で進められ、青木繁「海の幸」記念館として開館。その経緯の中で、小谷家からは明治期の水産業などの人々の動きを知ることのできる貴重な資料が発見された。

愛沢代表は、発見された資料から、青木繁が訪れた布良の地や小谷家に関わる人々の姿、特に海軍望楼という軍事施設や帝国水難救助会布良救難所が設置され、軍事演習の地であった景勝地・布良の姿、日露戦争の真っただ中での漁民たちと若き画家たちとの交流や、布良沖のウラジオストク艦隊の動きによる危機的状況などに触れるという。なぜ40余日も小谷家に逗留(とうりゅう)し、絵画制作ができたのか。海の幸誕生を地域史の視点から考察するという。

問い合わせは、事務局の石崎和夫さん(0470-23-6677)へ

描きたくなる房総の風景

青木繁の「海の幸」を生んだ布良の海

‥⇒印刷用PDF

青い海に囲まれた房総は、名画のふるさとでもあります。浮世絵の時代から美に敏感な巨匠たちに愛された半島は、特に明治から昭和にかけては人気の写生地として、たくさんの作品に描かれました。のどかな春の日差しの中、画家たちの足跡をたどって、房総風景の魅力に酔いしれませんか?

.

初めて国の重要文化財に指定された洋画

サメをかついで砂浜を帰っていく裸の漁師たち。誰もが美術の教科書などで一度は目にしたことがある「海の幸」は、1967年に油絵として初めて国の重要文化財に指定されました。所有者の石橋財団が新しいブリヂストン美術館の開館準備に入ったため、今は「海の幸」も各地を巡回中。オリンピック開催の頃には、千葉からもアクセスの良い東京駅近くで、青木繁作品をまとめて鑑賞できる予定です。

.

青木繁がひと夏を過ごした小谷家が記念館に

東京芸術大学の前身である東京美術学校を卒業した青木繁(1882-1911年)は、画家仲間(恋人の福田たねを含む)と写生旅行に出かけます。行き先は同郷の詩人から「ことさらに美しい海岸」と聞いていた布良。この若き画家4人をひと夏、無償で世話したのが網元の小谷家でした。青木は、この家で地元の漁師にもモデルになってもらって「海の幸」を描き上げました。28歳で亡くなった青木の最高傑作は、こうして布良の小谷家で生まれたのです。

全国の画家600人以上が組織を立ち上げて寄付金を集め、長年活動してきた地元有志や館山市と共に、小谷家保存を実現。「青木繁≪海の幸≫記念館」として一般公開して、この春で1周年を迎えます。その活動で画家たちを束ねたのは、絵画愛好家で女子美術大学の名誉理事長でもある科学者の大村智博士(2015年ノーベル賞受賞)。記念植樹の石碑には「美は人を養う」という博士の言葉が刻まれています。

記念館の庭には、安房地域の高校で美術を教えてきた館山美術会顧問の彫刻家、船田正廣氏の塑像によるブロンズレリーフもあります

ウオーキングコース「画家が愛した漁村のみち」の看板をたどって布良の海辺を歩くと、波の形、雲の配置、船の造形など思わず指のフレームで構図をきめたくなる絶景に何度も出合います

INTWRVIEW

小谷福哲(こたにふくあき)館長インタビュー

—これが「海の幸」ですね!実際も同じ大きさですか?

はい。原寸大の複製です。先頭の漁師は、14代目当主の小谷喜録がモデルと言われています。

—地域や美術関係者の期待に応え、小谷家を記念館にされたのですね?

実は、家の一般公開はオヤジ(16代目の小谷栄)の独断でした(笑)。当時はまだ家族が住んでいたので引っ越したり大変でしたが、多方面の協力を得て昨春オープンし、土日のみの公開で12月末までに2600人がいらっしゃいました。開館準備中に押し入れから貴重な品々がごっそり見つかったんですよ(詳細は館内で)。ここは今では郷土資料館も兼ねていますし、時には、浄瑠璃の会場にもなります。

—布良に文化発信基地が誕生したわけですね!まだまだ新たな発見がありそうで楽しみです。館内を丁寧にご案内くださり、ありがとうございました。

Data

青木繁「海の幸」記念館

館山市布良1256

土日10:00〜16:00(10〜3月は〜15:00、年末年始とお盆は休)、平日は10名以上で要予約

一般200円、小中高100円 徒歩2分の「安房自然村」バス停付近に駐車可

問い合わせ先:NPO安房文化遺産フォーラム TEL 0470-22-8271

3月3〜5日は「ひなまつり」、G.W.は特別イベント開催

パリで来年、特別展

青木繁「海の幸」など紹介

【Topics】ブリヂストン美術館の名品

(毎日新聞夕刊2016.11.22付)…⇒印刷用PDF

ブリヂストン美術館で知られる石橋財団コレクション展が、来年4月から4カ月にわたって、パリ・オランジュリー美術館で開催されることが決まった。同館では、特別展として海外のコレクションをまとまった形で紹介するのは初めての試みだという。

「ブリヂストン美術館の名品—石橋財団コレクション展」は来年4月5日〜8月21日に開催される。オランジュリー美術館・オルセー美術館とは、2012年に共同企画「ドビュッシー、音楽と美術展」を開催。こうした縁から、フランス側の提案で実現したという。

東京・京橋のブリヂストン美術館は入居ビル建て替えのため現在休館中で、19年秋に開館予定。今回は、青木繁「海の幸」や藤島武二「黒扇」といった日本人画家が描いた近代洋画をはじめ、ルノワールの「すわるジョルジェット・シャルペンティエ嬢」やピカソ「腕を組んですわるサルタンバンク」など印象派から戦後の抽象絵画まで76点が展示される。

同コレクションは、1962年にパリ国立近代美術館で、フランス近代絵画の名作50点が展示されている。オランジュリー展では、その後増えた収蔵品や日本画家による洋画の中からも紹介、収集家たちの活動にも光を当てる。石橋財団によると、「海の幸」が海外で紹介される初めての機会となる。

オランジェリー美術館のセシル・ジラルドー学芸員は「ジャポニズムなど日本が西洋世界に与えた影響は研究されているが、その反対はフランスで知られていない。日本の洋画を紹介するまたとない機会になる」と話した。【高橋咲子】

秋のお出かけにおすすめ

青木繁ゆかりの小谷家〜館山市神話の浜の高台に

(あさひふれんど千葉2016.11.15付)…⇒印刷用PDF

今年も立冬をすぎたが、房総の海や山は“晩秋”の行楽シーズン。南房へ太平洋の大海原を見に行くことがあったらおすすめしたいのが、館山市布良(めら)の“新名所”青木繁「海の幸」記念館小谷家住宅だ。

江戸時代から昭和19年(1944)まで続いた網元の住宅で同市の有形文化財に指定されている。この小谷家に夭折の画家青木繁が恋人福田たね、友人坂本繁二郎、森田恒友らと逗留したのは明治37年(1904)の夏。

40日ほど滞在した。このとき、坂本から聞いた大漁話から着想した名作が「海の幸」である。洋画の重要文化財第1号となった。

阿由戸の浜を見晴らす高台に建つ小谷家は、廃業以来痛みが激しいことから復元・保存活動が起き、NPO法人青木繁「海の幸」会(大村智理事長)が発足、約7年にわたる地道な資金づくりが実り、修復工事が完了し、今年4月から一般公開されている。

客間書院の欄間の彫刻には、明治時代に活躍した後藤喜三郎橘義信の刻名がある。風光明媚な景勝地で知られる布良は天富命(あめのとみのみこと)が上陸したという神話の浜である。

小谷家の近くには鳥居から洋上遥かに富士山を望む布良崎神社や安房自然村がある。マイカーでの行楽なら房総半島突端の洲埼灯台、県立野鳥の森、白浜フラワーパークなど見どころが多い。

◇小谷家記念館 毎週土、日曜日の開館(お盆、年末年始を除く)10時〜16時(4月〜9月)10時〜15時(10月〜3月)

◇入場料 一般200円・小中高生100円

◇同館問合せ TEL 0470(22)8271

◇交通 JR内房線館山駅から白浜行バス。安房自然村下車。徒歩3分。

「海の幸」レリーフ久留米にも

青木繫の出身地、館山に続き

(読売新聞千葉版2016.7.30付)‥⇒印刷用PDF

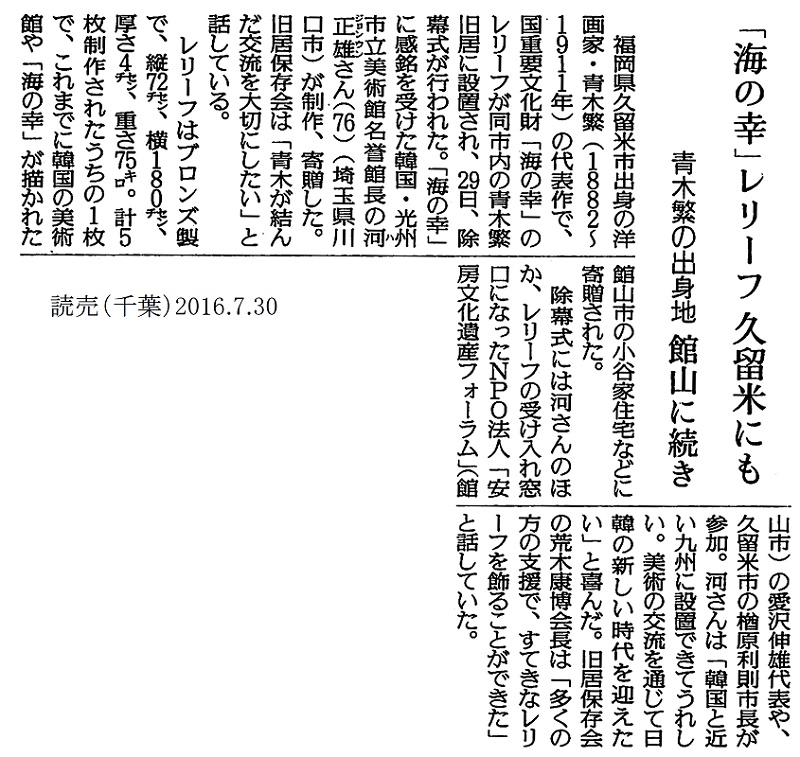

福岡県久留米市出身の洋画家・青木繁(1882〜1911年)の代表作で、国重要文化財「海の幸」のレリーフが同市内の青木繁旧居に設置され、29日、除幕式が行われた。「海の幸」に感銘を受けた韓国・光州市立美術館名誉館長の河正雄(ハジョンウン)さん(76)(埼玉県川口市)が制作、寄贈した。旧居保存会は「青木が結んだ交流を大切にしたい」と話している。

レリーフはブロンズ製で、縦72センチ、横180センチ、厚さ4センチ、重さ75キロ。計5枚制作されたうちの1枚で、これまでに韓国の美術館や「海の幸」が描かれた館山市の小谷家住宅などに寄贈された。

除幕式には河さんのほか、レリーフの受け入れ窓口になったNPO法人「安房文化遺産フォーラム」(館山市)の愛沢伸雄代表や、久留米市の楢原利則市長が参加。河さんは「韓国と近い九州に設置で来てうれしい。美術の交流を通じて日韓の新しい時代を迎えたい」と喜んだ。旧居保存会の荒木康博会長は「多くの方の支援で、すてきなレリーフを飾ることができた」と話していた。

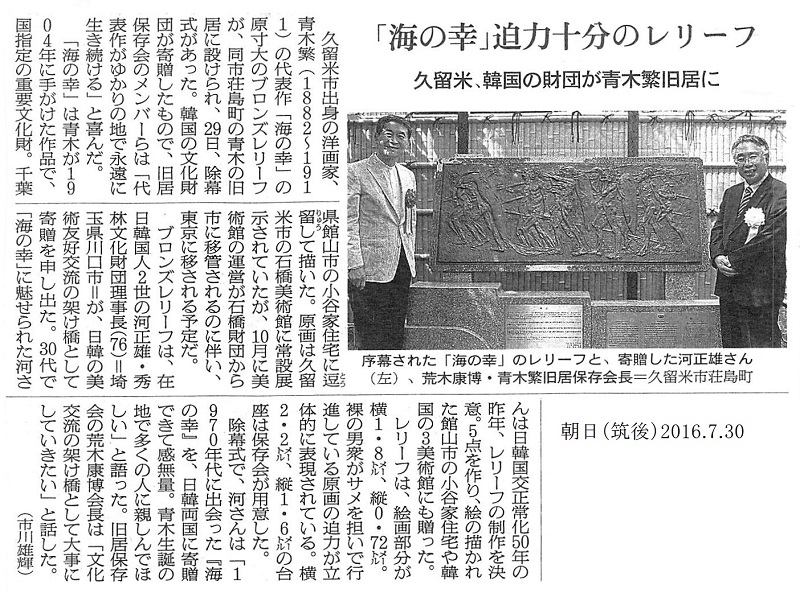

「海の幸」迫力十分のレリーフ

久留米、韓国の財団が青木繁旧居に

(朝日新聞筑後版2016.7.30付)‥⇒印刷用PDF

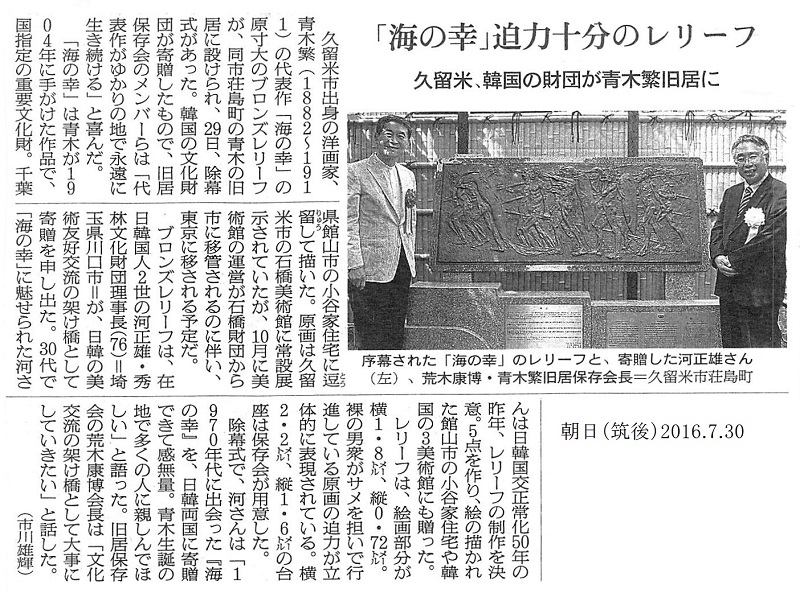

久留米市出身の洋画家・青木繁(1882〜1911)の代表作「海の幸」の原寸大ブロンズレリーフが同市荘島町の青木繁旧居に設けられ、29日、除幕式があった。韓国の文化財団が寄贈したもので、旧居保存会のメンバーらは「代表作がゆかりの地で永遠に生き続ける」と喜んだ。

「海の幸」は青木が1904年に手がけた作品で、国指定の重要文化財。千葉県館山市の小谷家住宅に逗留(とうりゅう)して描いた。原画は久留米市の石橋美術館に常設展示されていたが、10月に美術館の運営が石橋財団から市に移管されるのに伴い、東京に移される予定だ。

ブロンズレリーフは、在日韓国人2世の河正雄・秀林文化財団理事長(76)=埼玉県川口市=が、日韓の美術友好交流の架け橋として寄贈を申し出た。30代で「海の幸」に魅せられた河さんは日韓国交正常化50年の昨年、レリーフの制作を決意。5点を作り、絵の描かれた館山市の小谷家住宅や韓国の3美術館にも贈った。

レリーフは、絵画部分が横1.8メートル、縦0.72メートル。裸の男衆がサメを担いで更新している原画の迫力が立体的に表現されている。横2.2メートル、縦1.6メートルの台座は保存会が用意した。

除幕式で、河さんは「1970年代に出会った『海の幸』を、日韓両国に寄贈できて感無量。青木繁生誕の地で多くの人に親しんでほしい」と語った。旧居保存会の荒木康博会長は「文化交流の架け橋として大切にしていきたい」と話した。

(市川雄輝)